四

汉代主要车型

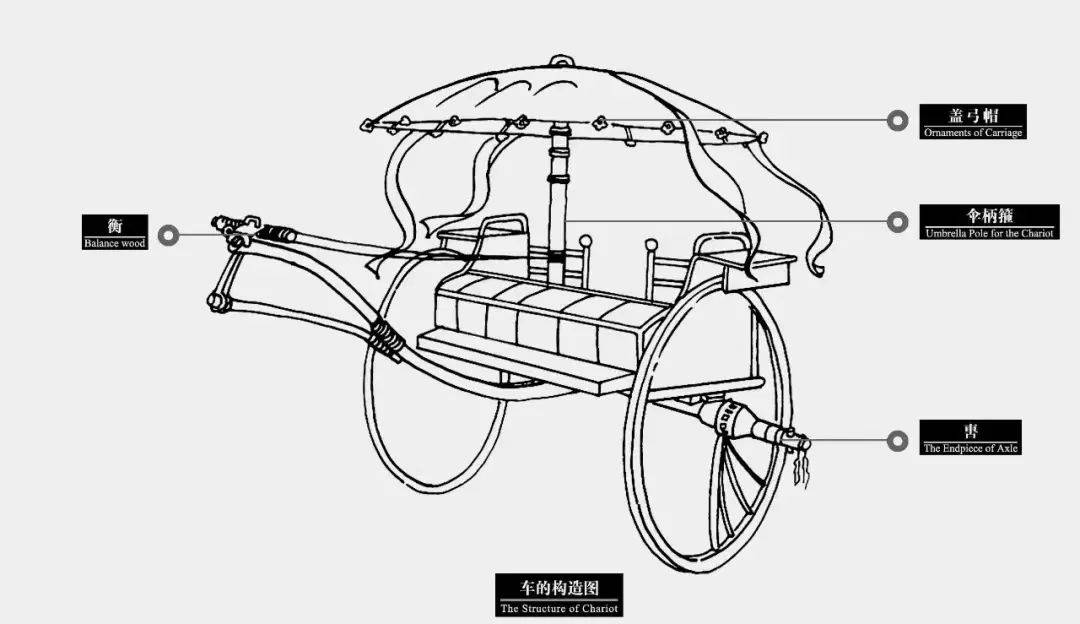

车马是汉代的主要交通工具,诸侯王墓多用真车真马随葬。

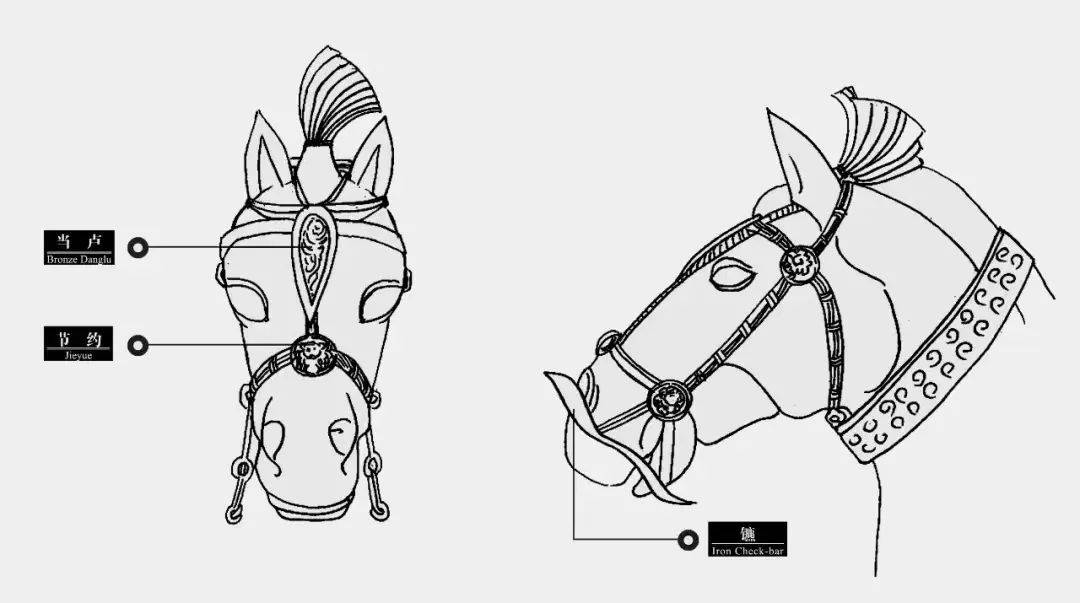

马饰示意图

车构造示意图

因墓室面积较小,南越王墓中没有车马实物,代之以车马仪仗的模型与构件,鎏金错银、装饰华丽,可以想见当年南越王连车列骑的威武场面。

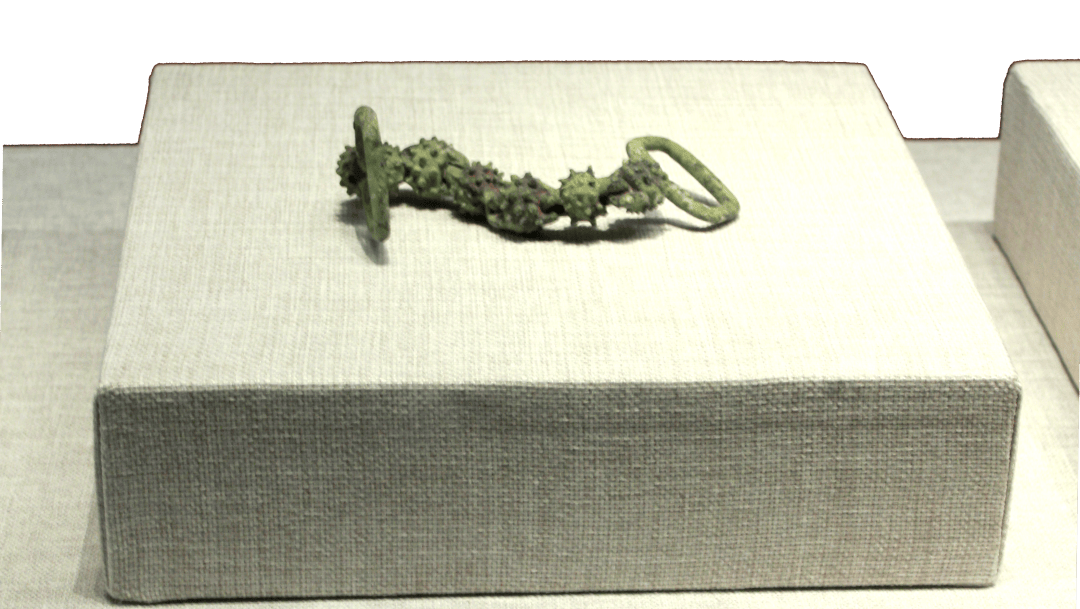

刺状铜马衔

西汉

1983年象岗南越王墓出土

南越王博物院藏

衔,俗称“马嚼子”,使用时横勒在马口,借以控制马匹的活动。衔在考古发掘中较为常见,多为铜质,其形制从商周至秦汉变化极小。

鎏金牛头形铜泡钉

西汉

1983年象岗南越王墓出土

南越王博物院藏

泡钉是安装在马头皮辔带上的零件,起装饰作用。南越王墓中出土泡钉616个,均鎏金,分别铸成圆锥、伏兔和牛头等形状。

第三单元

帝国南疆——南越王墓出土精品文物展

文王风雅

“仓廪实而知礼节”,汉代高度繁荣的物质文化,使人们对艺术与审美的需求也日渐增长,催生出质朴、传神、充满生命力的汉代艺术。南越王墓中的乐器、棋具、书画用具等,是汉时艺术文化蓬勃旺盛的佐证,更反映出文王赵眜的风雅之好与生活闲趣,在正史寥寥数语的记载之外,为我们勾勒出一个更为生动鲜活的南越文王和他弦歌乐舞的精神世界。

一

南越国仿效秦汉中央王朝推行礼乐制度,并设有主管音乐事务的“乐府”机构。南越文王对雅音的喜好尤甚,墓中出土数套大型编钟、编磬、句鑃、琴瑟等宫廷乐器,种类十分齐全,主要陈放于东耳室。

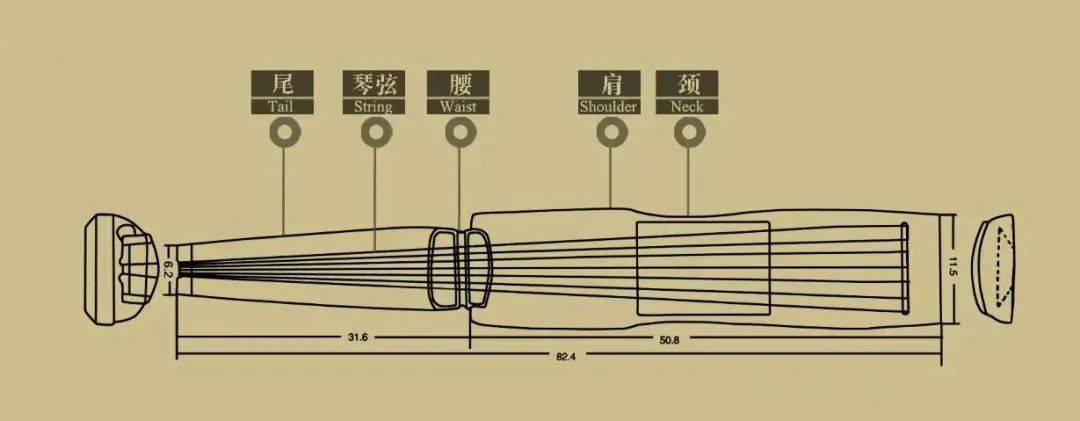

西汉时期

七弦琴的结构

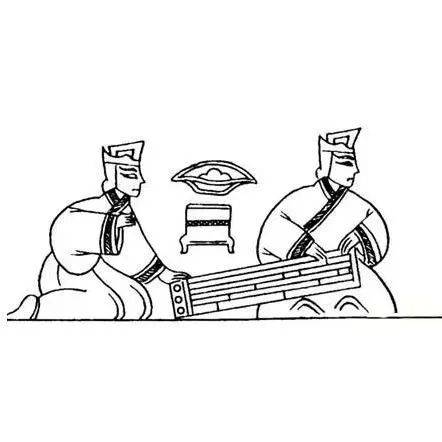

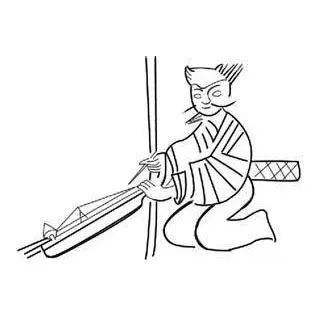

中国弦乐器产生于春秋战国时期,到了汉代,瑟、琴、筝、筑等均已出现。瑟是弹散音的乐器,在调弦后,双手并弹,清正相和以成乐曲。由于弹奏指法多为扣、弹等动作,故奏瑟在汉代习称鼓瑟。

鼓瑟

抚琴

弹筝

击筑

“文帝九年”铜句鑃

西汉

1983年广州南越文王墓东耳室出土

南越王博物院藏

打击乐器,为古越族所特有,是岭南首次发现的大型越族打击乐。形制完整,形体较大,共重191公斤。演奏时口部朝上,倒插在座架上,用木槌敲击。

南越王墓青铜句鑃是目前已发现的唯一有明确纪年的句鑃。

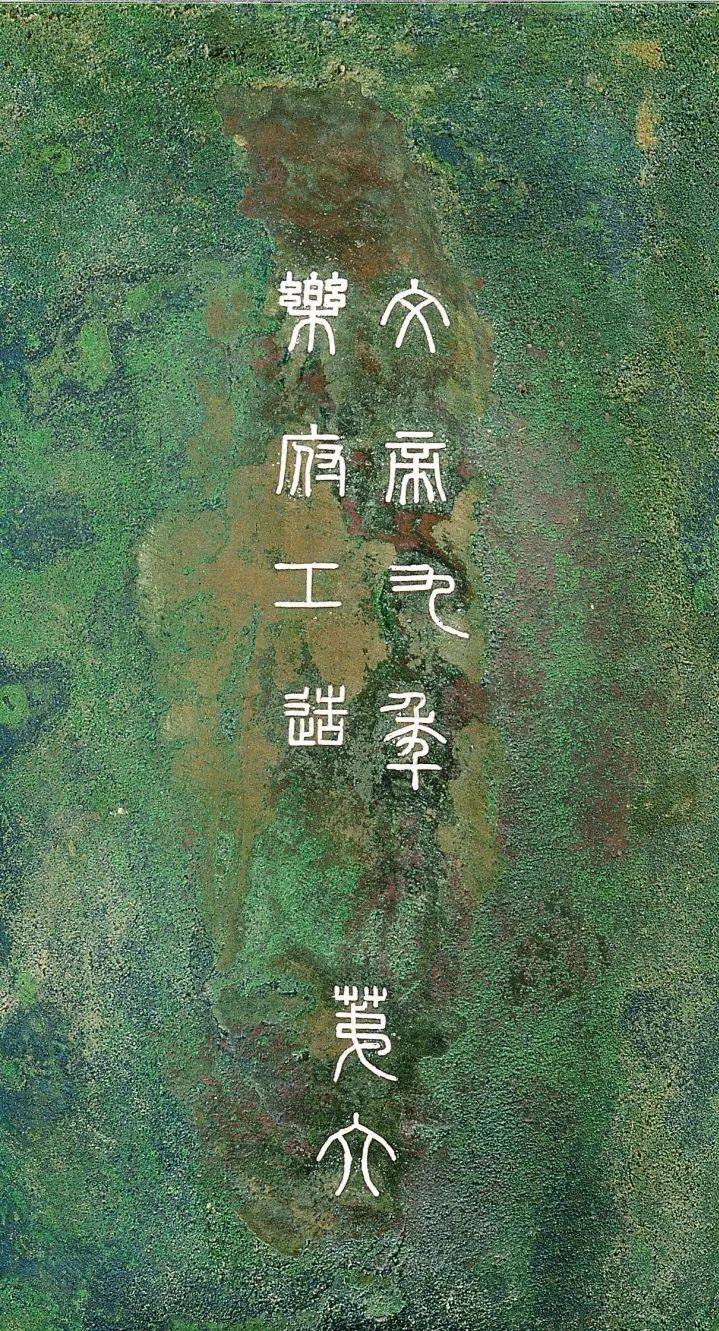

句鑃上的“文帝九年 乐府工造”铭文

句鑃一套八件,每件均刻有“文帝九年 乐府工造”篆文和“第一”至“第八”编码,表明其铸造年代为赵眜在位第九年即公元前129年。

南越王墓出土的鎏金琴轸,为古琴上用于转弦调音的配件。

二

六博陶俑

博弈是起源于中国的古老文化。已知最早的一种博弈游戏名为六博,使用六根博箸及六个棋子为道具,在汉代十分盛行。

南越王墓中就出土有青玉棋子和水晶棋子,或许赵眜亦沉迷于此。用青玉和水晶制作六博棋子,是考古上的首次发现。

南越王墓出土六博棋子

娱乐器具。南越王墓中出土的漆木博具已朽,仅存金箔片装饰和棋子。棋子有墨绿色的青玉棋子和白色的水晶棋子,表面涂朱,皆切磨而成。

六博玩法

六博玩法为每人六棋,局分十二道,中间横一空间为水,放鱼两枚。博时先掷采,后行棋。棋到水处则食鱼,食一鱼得二筹。更多具体玩法现已失传。

三

书画艺术在汉代全面发展。墓室壁画方兴未艾,隶书、章草走向成熟,帛画更已发展至顶峰。南越王墓中保留有精美的墓室壁画,出土了早期的墨丸等实物,可见当时南越王室亦崇尚文艺之风。

玉舞人

西汉

1983年象岗南越王墓出土

南越王博物院藏

装饰用玉,刻画出一位表演长袖舞的舞姬形象。汉代继承了春秋战国时期的舞蹈艺术,尤其继承和发扬了楚地“长袖舞”的风格。南越王墓中出土6件玉舞人,5件均为跳楚式长袖舞的造型,说明楚舞在南越宫廷中亦十分盛行。

墨丸

中国的制墨工艺经历了一个从天然矿物质墨到人工制墨的过程。

石墨可书,又燃之难尽。

——《水经注》

这里提到的石墨是天然的矿物颜料,说明古人最早将这种黑色色矿物当做黑色颜料在使用,石墨的粉末呈结晶状,它是多种可作黑色颜料的自然界矿物的总称。

到了战国及秦汉时期,人们开始采用天然石墨制成半人工墨,南越王墓中出土的墨丸即为此类墨。