从1941年到1965年,胡乔木给毛主席当了24年的政治秘书。

胡乔木的身边人也经常问他一个问题:“是如何和毛主席结缘的?”

和毛主席的结缘之路

胡乔木的文学素养,和他的家庭教育有着很大的关系。

他的父亲胡启东是晚清的秀才,可他在接触到先进的思想之后,就开始积极参加反清的运动。

在辛亥革命后的1913年,胡启东还被推选为首届国会众议院议员,他追随孙中山先生,并且有明确的思想信仰。

在段祺瑞的贿赂面前,胡启东不为所动,并且毅然南下,参加了孙中山先生领导的护法运动。

在父亲的影响下,胡乔木自幼就表现出极高的文学修养,特别是热衷于地方史志,在很多人的印象中,他很有“杜甫”的感觉。

在读书的时候,胡乔木便开始思考起现在的社会。

上世纪20年代他一首《别辞》,就展现了胡乔木对于科学社会主义的信奉和推崇,也让人感觉到,他是一个追逐“红色”的人。

1930年,胡乔木考上了清华大学物理系,这基本决定了胡乔木未来的方向。

当年的北平,是五四运动的发源地,胡乔木在此地备受感动。

他一边读书求知,另一方面又矢志不渝地追逐着光明。

后来被载入史册的乔冠华同志,当年就是胡乔木的同学,在北平的岁月里,胡乔木也加入了共青团组织,并开始出任清华大学团支部书记,开始崭露头角,这也和他的文笔有关。

去了上海之后,胡乔木也希望能够再度将求学和读书结合起来。

有了在多地的思想启蒙,外加胡乔木本人就非常善于思考,还有地下宣传工作的经验,胡乔木的才学以及组织协调能力得到了极为充分的展示。

脱颖而出的胡乔木,也有着更大的舞台来施展自己的抱负,胡乔木的才学,渐渐引起了延安方面的关注。

1937年,胡乔木终于接到了通知,奉组织之命调离上海,和李凡夫一起去了延安。

此前的胡乔木一直叫胡鼎新,来到了延安之后,他将自己的名字改掉,从此有了“胡乔木”。

改名的事情在当时并不算新奇,很多有志青年加入了革命的队伍,都是将自己的名字改掉,有“焕然一新”的味道,那会的胡乔木满腔热血,自然也不会是个例外。

《诗经伐木》当中,“出自幽谷,迁于乔木”的句子,深深影响了胡乔木。

在胡乔木期待已久的光明面前,他想要做一棵“参天大树”。

1938年7月他和李桂英成婚,也将妻子的名字改为“谷羽”,夫妻两人的名字结合在一起,更具诗意。

当年的校友乔冠华在那段时间一直在南方活动,两个人都用“乔木”为笔名。

他们的国际评论文章,被毛主席称为“可顶战场上的两个坦克师”。

“南乔”和“北乔”的名声渐渐响亮了起来。

来到延安之后,胡乔木自然期待着和毛主席的交谈,毛主席对这个名字也有着一定的认知,两人的会面,是迟早的事情。

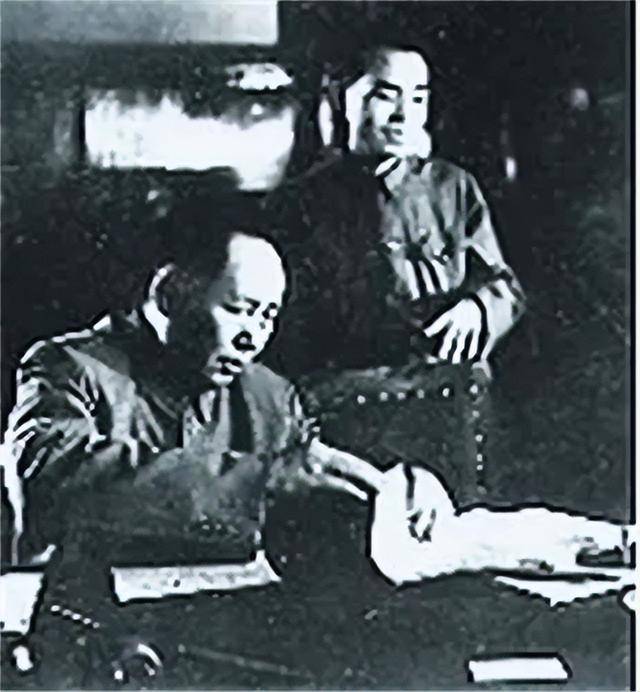

走进毛主席的窑洞,也是胡乔木第一次和毛主席的近距离接触。

首次见面,毛主席就非常贴心地问了些寻常的问题,胡乔木感觉,距离一下就被拉近了。

得知胡乔木是盐城人,毛主席若有所思,似乎又在自言自语:“盐城,苏北,盐城……”

没过一会,毛主席就突然问道:“东汉‘建安七子’有个陈琳,是你们苏北人吧?”

胡乔木很快就回答道:“是的,陈琳是古射阳人,南北朝时期,盐城地区曾被设置了射阳郡,陈琳现在是否在苏北盐城我不能肯定,不过我们家乡在大纵湖附近,那里有陈琳的墓葬。”

对于那些地方史志,由于他父亲的关系,因此他更是信手拈来。

听说那里竟然有陈琳的墓葬,毛主席更是突然来了兴趣,他问道:“唐代诗人温庭筠写过一首《过陈琳墓》,不知道你是否读过?”

胡乔木自然是读过的,并且一字不落地背诵了出来。

后来,胡乔木才知道,毛主席过去非常喜欢这首诗,还自己抄录过。

这次简单的面试,毛主席因“一首诗和一座坟”,对这位清秀的胡乔木已是非常看重了。

那个时候,胡乔木还不满29岁,未来的道路还有很长。

他能够直接来到毛主席身边工作,也是他人生当中的一次重大转折,常人非常难以遇到这样的机遇。

有了这次机会,对胡乔木来说,人生已是突飞猛进。

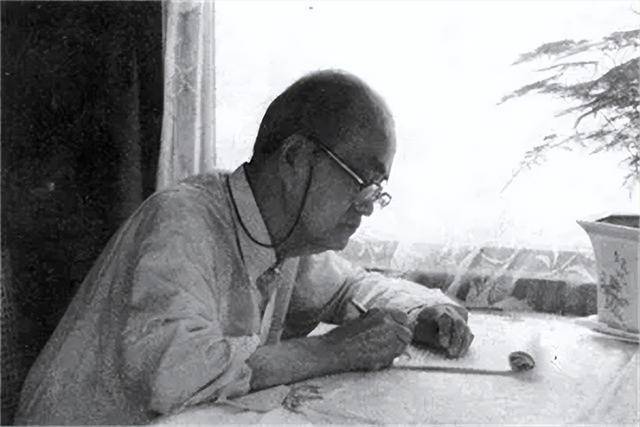

在胡乔木女儿胡木英的印象当中,父亲就在延安的窑洞之中不停地写作,也总是在煤油灯下写个不停。

冬天的时候,胡乔木总是披着又厚又大的灰色棉衣,在脚底下放着一盆炭火。

她对父亲的记忆,始终都是笔耕不辍。

1951年6月,那会的夏天热的离谱,胡乔木要出一篇纪念中共成立30周年的文稿。

由于酷暑难耐,胡乔木干脆就坐在冰凉的澡盆当中,趴在一块木板上奋笔疾书。

那篇长文,他也仅仅只是用了一个星期的时间。

文章被命名为《中国共产党的我三十年》,也发表在了当年6月22日的《人民日报》上。

杨尚昆说:“主席看了那篇文章,觉得非常满意,也说不用作为领导的讲话稿了,直接以‘胡乔木’的署名发表。”

那会是建国初期,毛主席决定以‘胡乔木’的名义发表文章,效果很好。

给毛主席当秘书,说没有压力,也是不可能的。

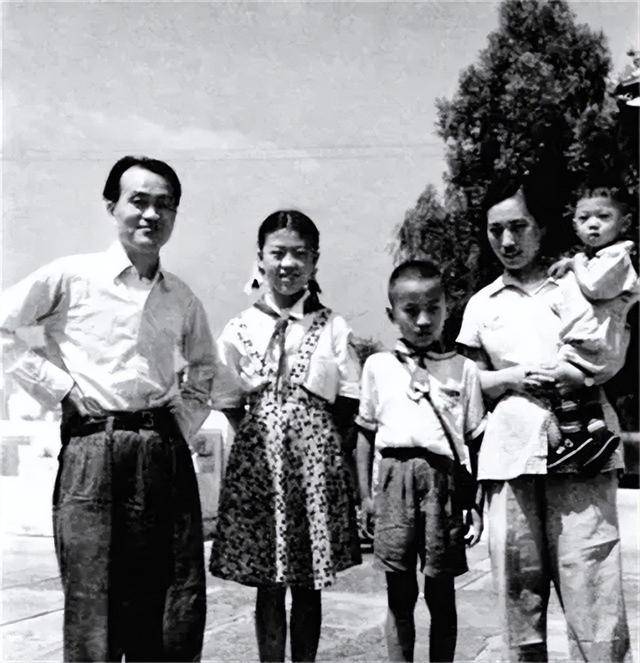

胡木英始终认为,父亲是一个情感细腻的人,他在忙碌的时候,也丝毫没有忘记自己的家庭。

比如在1946年的时候,母亲要谷羽要去根据地参加土改,而胡乔木就带着孩子留在了延安地区,当谷羽返回的时候,胡乔木又有了任务外出,夫妻分别一下就是几年的时间。

战争年代,想要寄一封信都不是一件容易的事情,再加上两人早已是老夫老妻了,似乎不需要那么“甜蜜”。

可胡乔木不同,他大笔一挥,就写下了一首著名的《人比月光更美丽》,这首诗非常出名。

难以想象,文学造诣深厚的胡乔木,妻子竟是一位科学家。

在“两弹一星”科研当中,就由科学院负责,科学院安排了计划局和技术局,而谷羽就是新技术局的局长。

胡木英始终觉得,父母都非常忙碌。

母亲是那种工作起来没日没夜的人,每天早晨谷羽出门之后,不知道过了多久才能回家。

那会,胡乔木就更加注重照顾家庭,胡木英也对此深有感触。

如果母亲能获得一次全天休息的机会,那么全家就会去颐和园或者香山去游览,若是母亲只能休息半天,他们就去附近的北海,一家人去就划划船,那也是天伦之乐。

即便胡乔木正在埋头写作,孩子们走进来之后,只要胡乔木觉得可以松弛一下,就会牵起孩子们的手,带着他们去外面散散步。

他写下的很多诗句中,都能表现出他对孩子们的爱意。

毛主席对胡乔木写的诗,看得一向很仔细,有了什么想法,二人也会讨论起来。

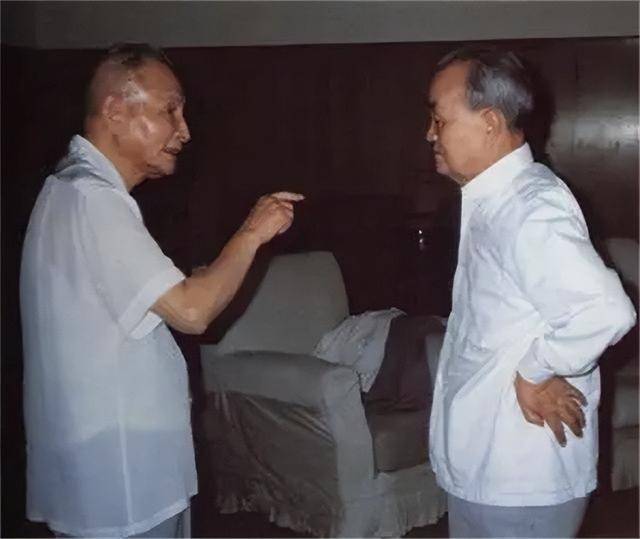

在毛主席身边的日子

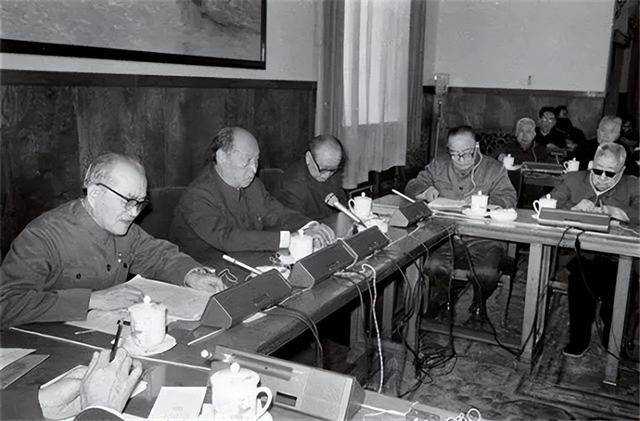

胡乔木在毛主席身边的时候,也见证了很多关乎着国家命运的大事。

他对于毛主席的爱戴和崇敬之情,也一直延续着。

在他的记忆中,毛主席的很多次决断,都关乎着历史的走向。

1945年8月11日,毛主席亲自起草了《关于日本投降后党的任务》,其中就谈到了一个关键问题:国共谈判。

那会,毛主席敏锐地感觉到距离世界反法西斯胜利已经不远了,可形势发展如此之快,还是超乎了意料。

8月14日,一则邀请来到了毛主席的案前,邀请他赶赴重庆谈判。

蒋介石摆出了一副要和平、民主的样子,经历了多年革命历史的大家,都知道这是怎么回事。

在枣园政治局扩大会议上,毛主席做出了决定:“去,到重庆去谈判!”

胡乔木听闻后也有点震惊,蒋介石一肚子坏水,谁知道这次的目的是什么。

毛主席做了最坏的打算,他说:“不入虎穴焉得虎子。”

那会,主席觉得有两种可能,一套是签订“城下之盟”的可能,可是需要做出一些让步。

不过,主席也说:“我党的历史上,还没有随便缴枪的事情。”

思索了一会,毛主席对胡乔木说:“由我们的力量、蒋介石自己的困难、全国的人心、外国干预的条件,这次去,也是能解决一点问题的。”

胡乔木也去了重庆,几人经常在一起研究对策,有的时候是在主席的房间内,有的时候是在胡乔木的房间里。

胡乔木没有参与具体的谈判工作,他的日常除了陪陪主席之外,还会在重庆每天都购买当天的报刊,看看社会各界对于此次谈判的态度和反应,来掌握时局的发展。

那会,毛主席等人也不放弃任何一个接触各界人士的机会,胡乔木则跟随着毛主席和周总理见了宋庆龄、张澜等人,在张治中腾出来的住所中,毛主席还接见了美国航空队员等,通过向他们介绍解放区的状况,来推动重庆谈判的进程。

在重庆的时候,他们也格外注意上党战役的情况,每天都会通过电台了解关系。

当知道敌19军被包围在长治之后,我军开始围点打援,毛主席高兴地对胡乔木说:“打得好!打得越大,那么我们回去的希望就越大!”

此外,毛主席还对胡乔木说过这样一句话:“历史的经验告诉我们,和蒋介石谈判,决定问题的往往不在于谈判桌,而是战场上的真刀真枪。”

后来,胡乔木的很多文章,都发挥了重要的作用。

1946年4月《解放日报》的《驳蒋介石》,主席只是改了标题,并没有修改内容。

该文的重要意义,就是驳斥蒋介石的谎言,那会的蒋介石总是将内战的责任推到对方身上,这篇文章,就是揭露他的真实面目。

后来,毛主席在湖南的老师符定一问毛主席:“《驳蒋介石》这篇文章的立意新颖,主题鲜明,在国民党统治区产生了很大的影响,这是否出自于毛主席的手笔?”

毛主席说:“这是我的秘书胡乔木写的。”

符定一听完后,更是连连夸赞说:“我一定要见见乔木。”

毛主席对胡乔木的影响很大,而胡乔木也同样帮助毛主席做了很多事情。

后来,他没给毛主席当秘书了,也做着很多重要的工作。

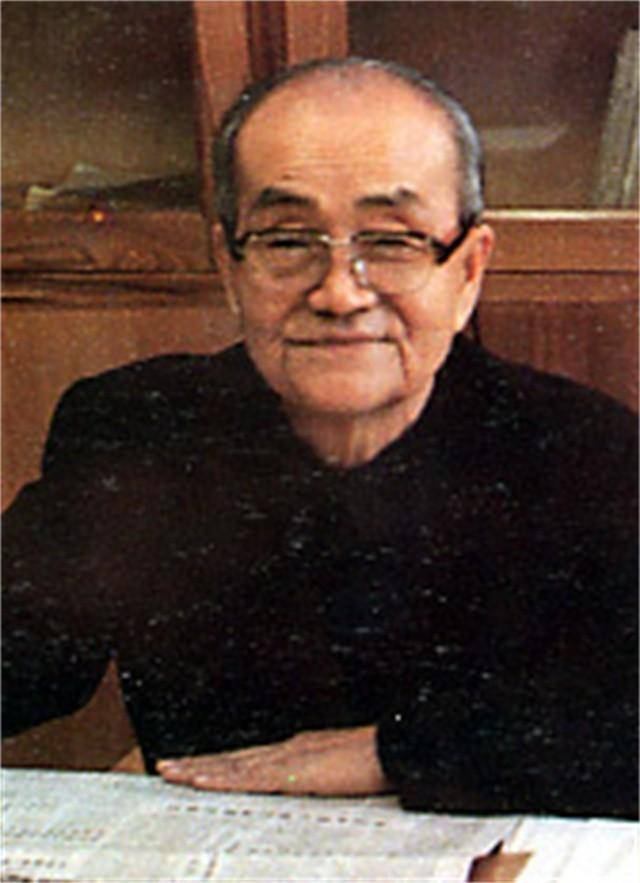

1991年,胡乔木准备写一本关于毛主席的回忆录,这迅速得到了组织的批准。

之后,他就迅速投入了忙碌的工作当中。

敲定大纲后,胡乔木安排了一个很满的日程表,每个星期都要听取一次汇报,从1991年9月一直到1992年4月这段时间里,他找十人谈过话。

后来,那部著作就是《胡乔木回忆毛主席》。

这本书也受到了广大读者的好评,修订再版时印了75000册,这在党史的有关著作中,也是不多见的。

除了这本著作,晚年的胡乔木,还一直想着重写一本党史的著作。

在1990年3月的全国党史工作座谈会后,他对秘书说了这样一句话:“今后唯一的工作就是搞党史。”

后来,《中国共产党的七十年》出版了,胡乔木本人抱病出席了这本书的座谈会,在发言中,高兴之情溢于言表。

胡乔木的一生,将自己的文学素养发挥的淋漓尽致,可他还是为自己不能亲手编写一部完整的中共党史而感到遗憾。

不过,今天的史学界已经有大、中、小三部完整的党史著作了,形成了蔚为壮观的局面,胡乔木若是能看到这样的情况,自然也会倍感欣慰。

参考

胡乔木的一桩未了心愿 中国共产党新闻网

叔叔胡乔木和毛主席一起工作的日子 新民晚报