老人们总说,我们是赶上了好时代,没有战乱,没有逃亡,没有忍饥挨饿,更没有远离他乡,国破家亡。

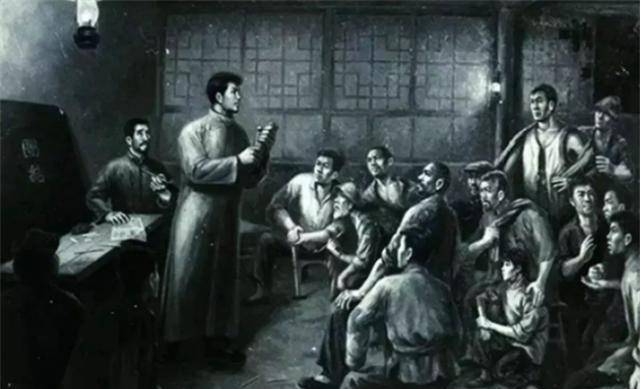

那段悲痛的历史一直在我们的民族记忆中,我们有今天的幸福生活,离不开,更不能忘记那些革命先辈的献身。

近些年,国家越来越重视对英雄的后续的安抚工作。尤其是为了曾经出生入死的革命先辈们。随着工作的展开,很多的无名英雄逐渐让世人了解。

无名英雄

2013年,河南有一位九十一岁的老人,总是和儿女念念叨叨着什么,说自己是抗日老兵,说起很多关于战争的事情。

起初儿女们都没有当回事,毕竟老人年龄太大了,有些糊涂也是很正常的,但是说的次数越来越多了,并且事情说得越来越清晰,家里人不得不多想一想了。

面对老人一天比一天的坚定,甚至说出了自己曾经在那个军团服役,打了什么仗都说出来,家人无奈之下到当地公安局咨询,寻求帮助,来查一下父亲到底是谁!

公安局了解情况后,请相关的部门调查情况。这不查不知道,一查吓一跳。他们的父亲,真的是一位抗日英雄,曾经在抗日的战场上差点牺牲。

工作人员请来这位老人,耐心地询问,老人的条理越来越清晰,对故事的回忆越来越详细,说出了自己的作战经历。

这位老兵名叫朱柯信。出生在一个很普通的家庭。那时的中国十分混乱,国家面临着巨大的危机,而百姓颠沛流离更是常态。

从小随着家人就四处奔波,居无定所,饥一顿饱一顿的生活着。所以在他的心里就种下了要保家卫国的种子,为了可以安居乐业,和平的生活。

朱柯信知道为国出一份力,也许国家就能早一天解放。1940年,年仅十七岁的朱柯信踏上了为国效力的道路。在自己居住的地方,就近报了国民党的一支军队。

朱柯信十分不舍的离开了家,父母十分明事理,家里不用他操心,让他安心的离开家。也正值打仗用人之际,朱柯信很顺利地通过了考核,进行了一些简单基础的训练,便加入了国民党第13军。

当时国民党13军队是主力军队,只要有战争,就有他们的身影。所以每次任务非常重,非常艰险。

当时的朱柯信年纪小,机灵又聪明,在战争中不断积累经验,在部队中也是“老油条”了。

最后一战

战争是无情的,子弹是不长眼的。战争认的不是生命,而是战场上的成败。它的冷酷带走了很多无辜的人的生命,而朱柯信也差点在第一次任务中离开世界。

在郑州保卫战中,朱柯信作为军队的一分子,义无反顾地冲上去了,但是这一场战争却是他最后一次上阵杀敌。

此次战役的损失十分惨重。朱柯信所在的部队原本是要南下,但是临时改变计划,战前没有熟悉和安排,他们在作战时出现了纰漏,使郑州被敌人所占领。战场上出现纰漏就可能是致命的打击,甚至是毁灭。每一步都是命运的抉择。

正是这次没有安排好的漏洞,让军队陷入困境,面对着进退两难,弹尽粮绝的艰难处境,他们被打退到郑州,过了两天得到了援军的支持,他们并没有撤退,反而养足精神,又对日军展开攻击,要把郑州夺回。

面对日军的强大力量,他们只能拼死一搏。而这一次是他们面对死亡最近的一次。与日军的白刃之战中,大量的军人受伤与死亡,他们用鲜血为军队打开一条路。

朱柯信在作战中,先后被敌人捅了16刀。

就这样,他依然坚持着,没有选择放弃。在经过一番抢救后,他也再也无法继续在战场上厮杀。无奈之下,他只能回到家乡,一直到13年把这个经历说了出来。

无奈之举

几十年来,朱柯信并未和家人朋友提过,所以一开始儿女们对父亲的念叨从来没有认真过。直到自己九十一岁的生日时,朱柯信说出了此段经历。

朱柯信是一位善良的老人,由于自己曾经加入了国民党,也没有坚持到抗战最后,即使国家对曾经参加抗战的老兵有优待,但是他却从来没有向政府申请补助,一直居住在自己的破旧的房屋中。

儿女于心不忍,想要接父亲共同居住,但是他却不同意,不愿意为儿女增添负担。

可是多年来,经受风吹雨打,老房子早已不适合居住了,可是老人一直坚持着,修修补补的居住着。终于某一次的大雨,老房子被冲倒了。可是即使这样,老人也不愿意到儿女的家长居住,无论家人如何劝说。

无奈之下,老人住到了废弃的班房。家人申请了当地的政府补助。政府了解到了情况,批了一块空地,为老人盖了一间简单的房子,但是是毛坯房,需要自己装修。倔强的朱柯信老人依然拒绝家人的帮助,不愿意增加儿女的经济负担。

这时,老人左思右想,选择在家人在为他庆祝生日时说出这个秘密,希望能向政府申请补助,为儿女减轻负担。相关部门的工作人员了解到情况以后,证实了老人的英勇经历,并且立即落实对老人的补助。

隐藏了几十年的秘密,令周围所有人都为之震惊。尤其是朱柯信的儿女,没想到一直默默无闻的父亲有这样的经历,竟然是抗战的英雄。

《长津湖》

在共产党英明的领导下,有越来越多的老英雄得到了应有的补偿和荣誉,并且讲述曾经的艰难岁月。但是有很多的无名英雄的生活十分拮据,可是即使这样,也不愿意为国家增添负担,无一不体现他们的舍身取义的精神。

《长津湖》中“我们把该打的仗都打了,我们的后辈就不用打了。”

他们用生命铺成的道路,让我们可以走在开满鲜花的路上,历史不会忘记他们,我们更不能忘记。