近年来,随着肿瘤相关诊疗水平的提高,肿瘤患者的生存期延长。然而,各种抗肿瘤治疗手段均可能导致不同程度的心肌损伤,心血管问题已成为肿瘤幸存者治疗过程中的“拦路虎”。为此,肿瘤心脏病学应运而生。

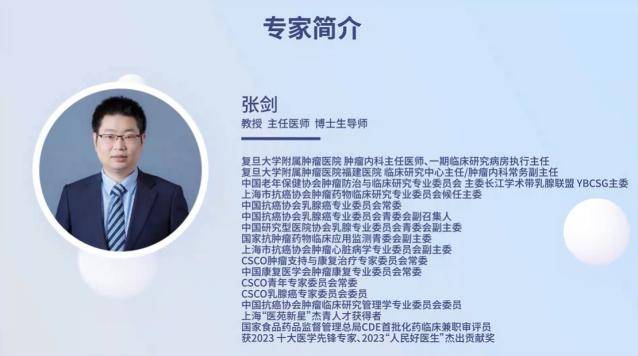

近日,记者采访了复旦大学附属肿瘤医院张剑,就肿瘤相关心血管损伤的分类、管理以及肿瘤心脏病学相关进展和发展等话题进行分享讨论。

张剑表示,抗肿瘤治疗的很多药物都可能会导致心血管损伤。早期主动监测、多学科全程管理对降低肿瘤患者的心血管疾病风险非常重要。

在谈到肿瘤治疗是如何导致心血管损伤时,张剑认为,抗肿瘤治疗的很多药物都可能导致心血管损伤。从广义上来讲,肿瘤患者本身可能存在基础心脏疾病。在有合并症的情况下,患者经过抗肿瘤治疗之后,相应的心脏压力以及心脏毒性可能会进一步升高。

张剑也介绍了在肿瘤治疗过程中,可采取哪些措施来降低患者的心血管疾病风险。张剑认为,首先,要做好事前评估,了解患者在抗肿瘤治疗之前是否存在心脏基础疾病,并对使用药物可能导致的心脏相关不良反应进行预估。对于这些可能出现情况,我们要形成主动监测机制。在治疗过程当中,无论患者是否发生症状,都应当持续、有效地进行监测,早期发现、早期诊断、早期治疗,特别是对于合并基础疾病或者使用免疫抑制剂进行相关治疗的患者。一旦患者发生III至IV级心肌损伤,致死率极高。因此,早期监测、主动监测非常重要。

张剑强调,在治疗过程当中做好事中管理。如果抗肿瘤治疗过程中患者出现心脏毒性,要及时与专科医生,特别是心内科医生进行沟通交流,有条件的情况下可以转诊至心内科进行相应干预。在此过程中,肿瘤科医生也要积极主动地参与其中,各学科相互支持、相互学习,形成默契的多学科诊疗(MDT)团队,帮助患者及早改善病情。

张剑最后总结说,还需要做好事后管理。对于已经发生心脏疾患的患者,在随访时,要有心内科和肿瘤科两方面的随访需求。心内科主要考虑抗肿瘤药物的心血管影响以及患者本身存在的心脏疾患的最后转归问题;肿瘤科随访则隐含着患者对于肿瘤治疗的需求,特别是晚期肿瘤。

(编辑rat)

文章来源: https://twgreatdaily.com/zh-hans/66af0f32b329a31cc0638932aaf4a826.html