张学良临终前处理遗物,为何不给中国却给美国?原因让人五味杂陈

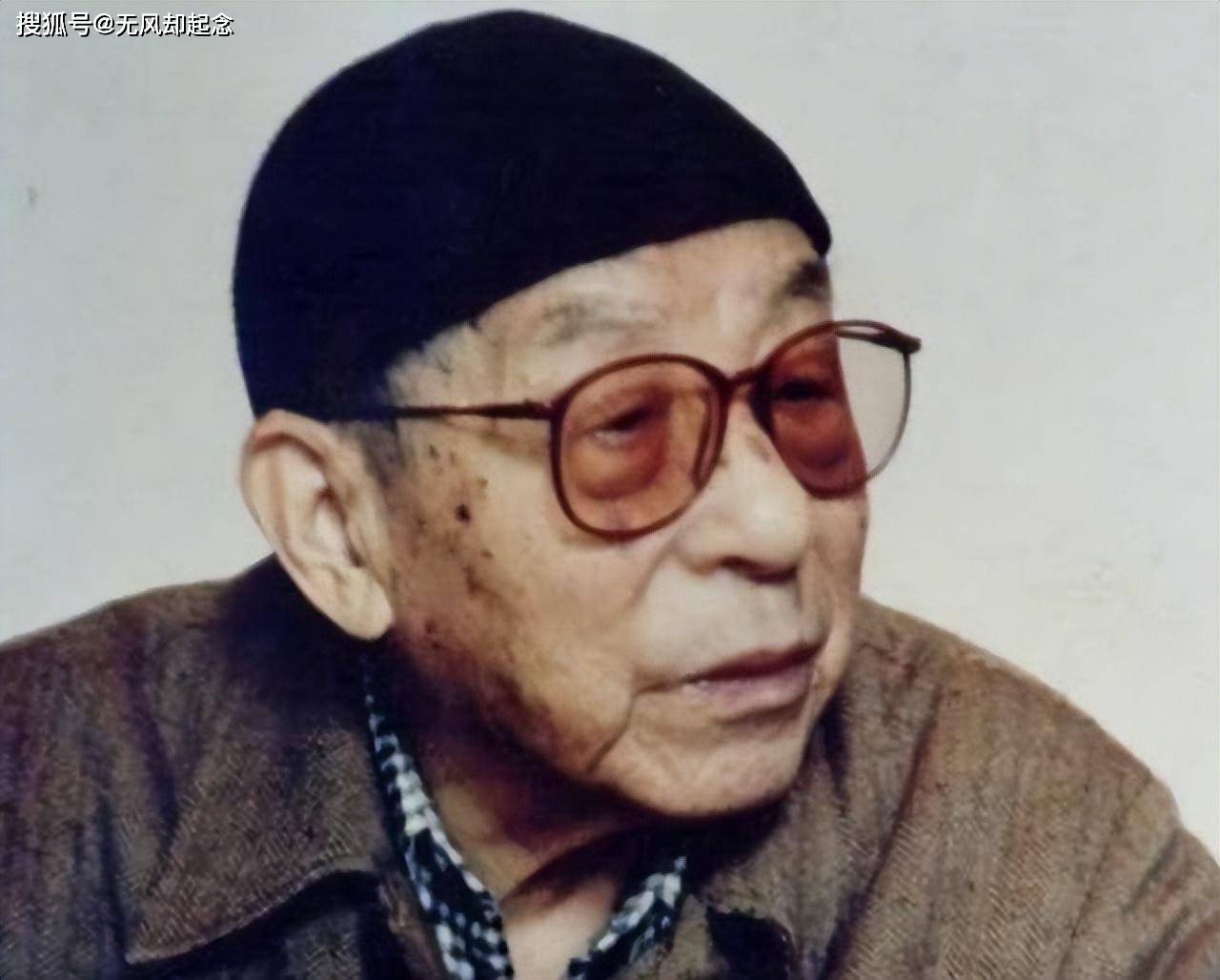

张学良,这个名字在咱中国人心里,那真是又熟悉又陌生。说他熟悉吧,他干过不少大事儿,比如“西安事变”,差点儿把蒋介石给扣了。说他陌生吧,他晚年的很多决定,又让人摸不着头脑。

张学良年轻的时候,可是风光无限。他接手了东北军,成了“少帅”。可是,在“九一八事变”的时候,他却做了一个让人大跌眼镜的决定:不抵抗。眼睁睁地看着日本人把东北给占了,他一声没吭。

不过,张学良也不是一味地软弱。后来,他又发动了“西安事变”,逼着蒋介石抗日。这一举动,在当时可是轰动了全国。

可是,让大家没想到的是,晚年的张学良却做出了一个让人费解的决定:他把自己的很多东西,都捐给了美国。这其中,包括他的一些珍贵的文物和私人信件。

张学良作为一个中国人,为什么不把自己的东西捐给中国,却要捐给美国呢?原因让人五味杂陈。

张学良从来不是一个简单的人物,他的每一次行动、每一个决定都牵动着历史的走向。以“九一八事变”为例,张学良被指责为没有抵抗日军,直接导致东北的丢失。

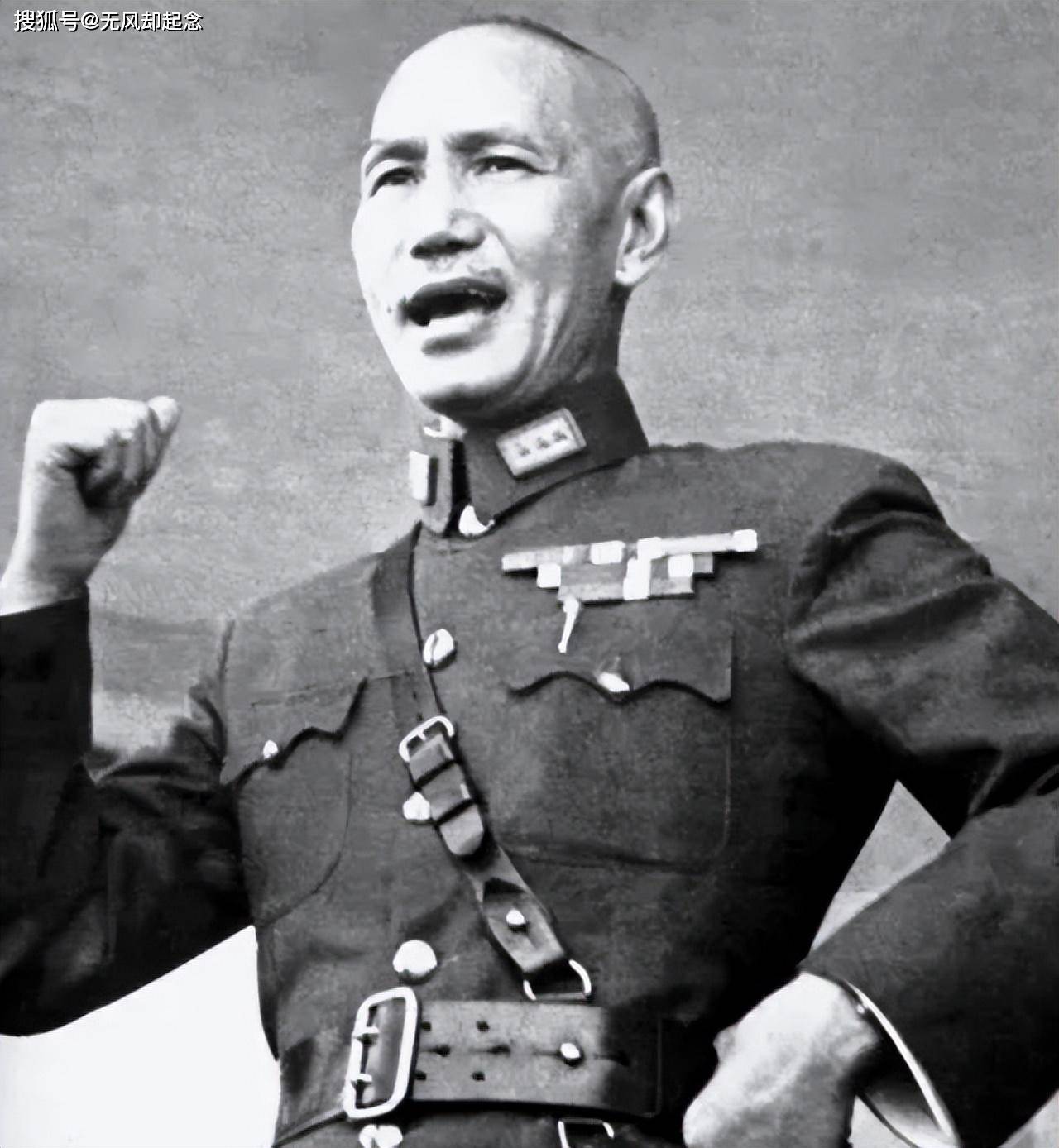

关于此事,有传言说他是奉蒋介石的命令不抵抗,但事实的真相始终模糊不清。张学良从未在公开场合彻底澄清这一切。

说到张学良的身世背景,他从小就被寄予厚望,作为东北军的少帅,父亲张作霖死后,他迅速崛起,成为中国政坛的重要人物。后来,张学良选择逼蒋抗日,发动了震惊中外的“西安事变”,将蒋介石扣押,逼其与共产党联手,终止内战,抗击日本侵略。这一行为震惊了全国,也改变了中国历史的走向。

然而,蒋介石并未对张学良的行动表示感激,反而对他处以囚禁之刑。此后,张学良被软禁长达50余年,虽然没有被处死,但一生的自由却因此被剥夺。

对于蒋介石为何不杀他,历史学家们众说纷纭。有人说,蒋介石对张学良仍心存敬畏,不愿下手,也有人认为蒋介石希望利用张学良作为平衡政治的棋子。无论如何,这段历史已成谜团,只有张学良知道真正的答案。

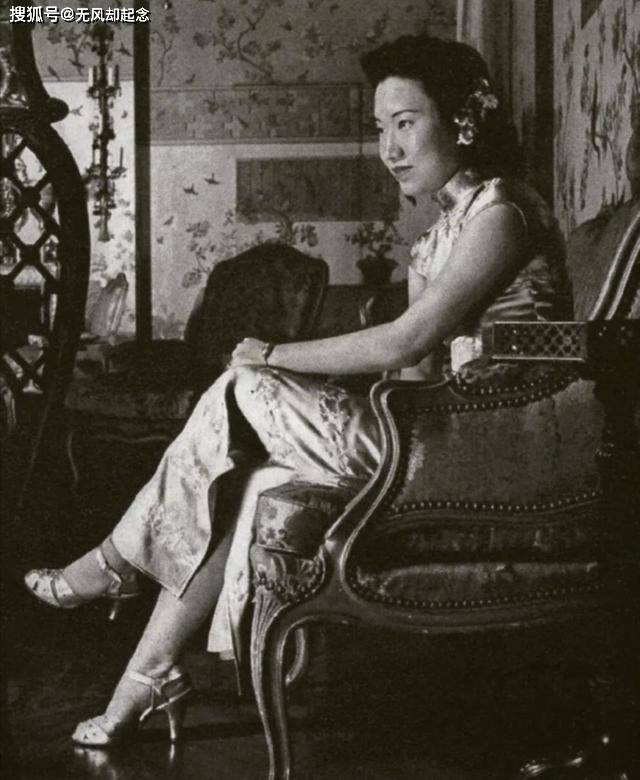

晚年的张学良终于恢复了自由。1990年,他与妻子赵四小姐离开了台湾,远赴美国夏威夷定居。1993年,他决定将自己的遗物捐给美国哥伦比亚大学,而不是台湾或大陆。

这一决定让世人颇为不解,作为一个中国人,张学良为何将自己的珍贵遗物交给外国,而不是留在中国?

赵四小姐曾在公开场合解释过张学良的这一决定,她提到,张学良担心台湾会利用他的遗物歪曲历史,扭曲事实。

毕竟,张学良在台湾被软禁多年,对那里的政治环境始终抱有警惕。而另一方面,张学良也不愿将遗物交给自己的子女,担心这些遗物会让孩子们卷入政治旋涡,影响他们的生活。

既不留给台湾,也不留给子女,那么为什么不选择将遗物捐给大陆呢?张学良曾考虑过这一选择,他也有意将自己的遗物送回东北,放在东北博物馆中。

然而,50多年的软禁生活让他对祖国的变化并不了解,特别是对东北的局势也不甚清楚。因此,他最终放弃了这个念头。

张学良最终选择了哥伦比亚大学作为自己遗物的归宿。

据悉,哥伦比亚大学是许多中国历史人物遗物的保存地,包括李宗仁、胡适等人的口述历史和物件都存放在那里。

张学良或许认为,这所大学有足够的学术声誉和公正性,不会对他的遗物进行人为篡改。这也是他为了确保遗物不被任何一方利用的谨慎选择。

张学良的决定虽看似理性,但却难免让人心中五味杂陈。作为一个中国人,他的遗物理应属于中国,毕竟他的一生与中国历史紧密相连,许多未解的历史谜团也都关乎中国的命运。然而,历史的复杂性和个人的经历让张学良做出了这个令很多人难以接受的选择。

在张学良选择将遗物捐赠给美国后,外界的质疑声也接踵而至。然而,张学良对这些声音却没有公开回应。他只是和妻子赵四小姐安静地生活在夏威夷,过着一段远离政治纷争的晚年生活。或许,经历了大起大落、动荡波折的人生后,张学良已经看透了名与利,愿意在最后的岁月里享受一份平静。

小僮认为,张学良的选择虽然令人感到五味杂陈,但也可以理解。

他在复杂的政治环境中成长,又在争议与挫折中度过了大半生。晚年他可能只想给自己和家人留下一份安宁,而非再次卷入历史的纷争中。历史总是充满了矛盾与复杂,而张学良的故事也恰好印证了这一点。