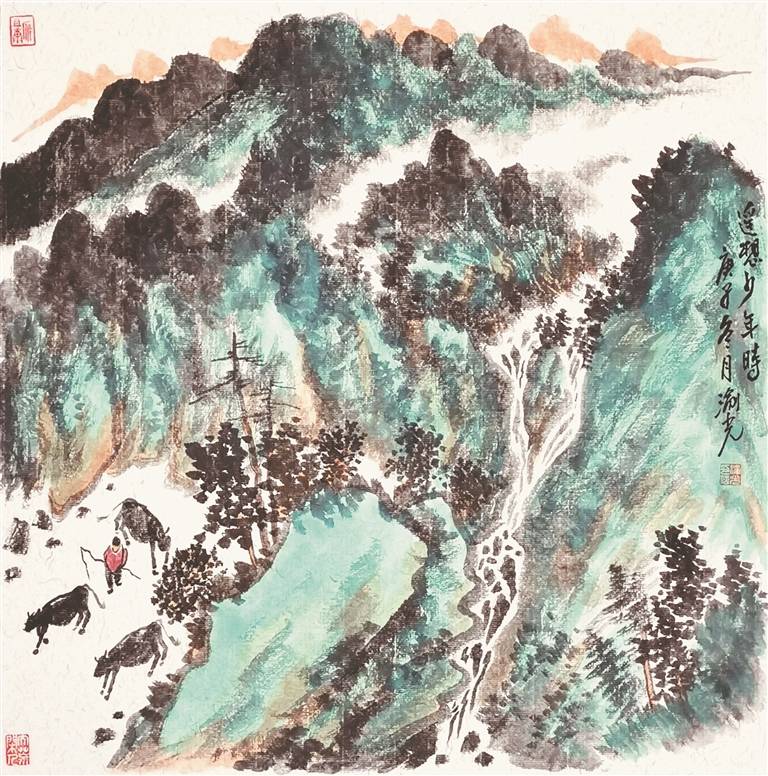

《遥想少年时》 中国画 45×45cm 杨渝光

《遥想少年时》 中国画 45×45cm 杨渝光

陈晓媛

提到杨渝光,首先想到的是他的版画。作为北大荒美术家协会主席、北大荒版画院院长、黑龙江省美术家协会版画艺术委员会副主任,其版画作品以套色为主,对广阔的大自然进行讴歌,清新润泽,生气勃发,给人以如入其境、如闻其馨的强烈感受,整体风格沉雄浑厚而不失典雅。

“察于刀笔之际,而知治乱之本”,中国常以“刀笔”合称,源于古代记事是用刀刻于龟甲兽骨或竹简木牍之上,有了笔之后才书写于绢帛或纸张之上。在具体创作形式上,“刀”指代版画,“笔”指代国画。版画与国画分属于不同的画种,而且使用材料有着本质的区别——一个至柔:国画以毛笔、宣纸为材料,水墨为媒介;一个至刚:版画多以刀代笔,在质地坚硬的底版上刻画。可创作手法泾渭分明的这两种艺术形式,也具有内在的相通性。

杨渝光就兼具国画家与版画家的双重身份,自由穿梭跨越国画与版画两界,并且游刃有余,融会贯通。他在捉刀向木的同时,一直坚持着握笔写字作画。他的国画用色淡雅,意态萧疏,表现出闲居弄笔,不求工拙,聊以抒情适意的一种“以画为寄”的态度,国画作品多次获奖并被海内外众多机构收藏。

南朝画家宗炳在总结山水画创作经验时提出了“应目会心”,就是画家在观察生活时,应当融入自己的思想感情。唐代画家张璪更是深刻而精炼地概括了绘画创作中的主客观关系,即“外师造化,中得心源”。

杨渝光作品中的山水意象就来自他的故乡记忆与情怀。他的家乡位于小兴安岭余脉丘陵地带的农场,群山怀抱,溪水萦绕。也许是告别了青春更怀念青春,离开了家乡更怀念家乡,与伙伴涉水放牛,看渔人荡舟水面,这些带有深刻记忆的图像反复出现于画面。杨渝光在捕捉客观物象的基础上,经过加工、改造和重组,形成自己的主观话语。他笔下的大荒物象,其形态来自生动鲜活的大自然,经过抽象提炼,高度概括,又与客观自然的真实面貌拉开距离,是画家自身独特的感受;其表现既是一种艺术符号,又是画家发自内心的情语。“予与山川神遇而迹化”,杨渝光把自己的审美理想以山水景物为依托表现出来,营造内心深处的意向世界。

辽阔广博的黑龙江地大物博,耕地面积、森林蓄积量居全国首位。为了更好地传达出北疆自然的苍莽雄阔、家乡故土的富饶壮丽,杨渝光喜欢采用充天塞地的繁密构图,如纵幅版画《秋水长天》《黑土流金》等,国画扇面《自在云水间》《秋山云起一池波》等。但无论是大尺幅的版画,还是方寸间的国画,杨渝光书写胸中丘壑时都一丝不苟,张弛有道、刚柔相济,表现了置景造境方面为北国山川写照的认真态度。

杨渝光扎实的传统笔墨功底溢于笔端。中国人一直强调“书画同源”,以书入画,说明书法与中国画都用毛笔进行线条造型,两者有着密切的血缘关系。小学二三年级时,杨渝光开始临摹柳公权,字体偏重骨力,顿挫转折明确,遒媚得体。在其后来无论是版画,还是国画创作中,结构紧凑、骨力劲健的阳刚之美就得益于坚实的书法功底。中学时期,他临摹了《芥子园画传》,画传木刻的刀法趣味,对他的版画有着一定的影响,在杨渝光的版画作品中,带有国画的形式韵味。他的版画一改传统木刻的叙事性描绘,采用国画散点透视、反复图式构成的方式,拓展了视觉空间。版画作品《颂歌·醉金秋》借鉴了传统中国山水画中人物的点景衬托手法,画面左下方的牧人、牛群与风景呈现出动与静的对比,突出了北方山川的空奥和环宇的幽静,使观者似身临其境,涉足于群峦幽径之中。杨渝光又把版画的块面和体量融入水墨写意,使山石造型结实、疏密跌宕,节奏雄浑,与小桥流水形成巧妙的虚实变化与视觉互补。在版画上,杨渝光讲求刀法、运刀飒爽利落,跨越在中国画中,山水以线为主,笔墨坚韧力道、方圆转折富于变化弹性。国画作品《山外夕阳》树木、山石块面转折处线条疾徐顿挫的节奏就源自版画中刀法的运用。刀法与笔法的借鉴与融合,使他的作品浑厚中见空灵,雄强中蕴秀润,闲散中溢灵动。充实、饱满的画面结构触发的审美情感和审美联想含蓄表现出了画家宽舒萧散的情怀。

在色彩的运用上,创作国画作品时杨渝光喜欢在湿笔淡墨的基础上添一抹花青、赭石、石绿或石青,烘托出空灵透脱的气氛,既有北方山水的雄厚博大,又有南方山水的婉约灵动的笔墨细节与品位。有别于北大荒版画浓丽的色彩,杨渝光的版画作品也近似中国画典雅素净的用色。版画《北方风景》《乡风悠远》设色淡雅含蓄,画面深远朴拙,意境古雅静美,传达出了散淡、冲和、简约的审美理想与生存状态。

杨渝光的绘画创作中,无论是诗意的标题,还是隽永的立意;无论是清丽的色彩,还是飒劲的线条,随处都可以看到意与形、表现与再现的结合。他的绘画作品既有客观现实升华而来的“境”,又有艺术家主观的“情”,是主观情感与客观景物相熔铸的产物,是情与景、意与境的完美的融合与统一。杨渝光刻笔下的景物风雅闲逸,笔墨里的家园温淳亲切,从中可以体验到大自然的气象万千。

“万物静观皆自得”,静谧和谐是宇宙之道的体现,反映了天地万物的生命精神。天地间的万物的生命现象,便是最高的艺术。中国人追求心与物、主体与客体的和谐关系,人与自然不是主客关系模式下关于对象的简单认识,而是物我皆忘之后的神交默会。在欣赏杨渝光绘画作品时,我们不仅体会到了万物的静谧和谐,更感悟着生命勃勃的生机。生活与体验、技艺与传达,其实是艺术之所以为艺术的根本。杨渝光正以自身的多种修养和坚实的基本功,把两种不同的绘画语言形式与技巧结合起来,其笔墨淳朴结实,色彩柔和肃穆,令人耳目一新,他艺术的魅力亦在于此。