陈恒评《从中国出发的全球史》|从反思到行动:当代中国史家的作为与地位

《从中国出发的全球史》,葛兆光主编,云南人民出版社,2024年4月出版,1624页,398.00元

历史是举例说明的哲学,世界历史上所有伟大的人物和事件都会以这样或那样的方式重现,因此有人称历史为学问的筛子和智慧的簸箕。可见“历史书写”不仅是智慧竞赛的场所、话语权的象征,亦是文化展示的橱窗,文明高度发达的标志。我们可以从葛兆光先生主编的《从中国出发的全球史》看作者们是如何采撷历史之花,通过研究事件的外表来发现其内在关联与意义缠绕的。

引而不发,问而不答

全书上中下三册,分六季,一百万字,共计一千六百二十四页,另附一百多张精选插图,荦荦大端,巍巍巨著。从人类起源到帝国移民,从商品贸易到宗教信仰,从疾病气候环境到交错的全球史,用全新的框架结构、独特的文献史料、前沿的概念与观念、诱人的叙事方式,表达了作者们的理想与寄托——塑造有文化、有情趣的自由人,历史著作不仅要养成家国情怀,更要培育世界公民。作者们设想了“一种全球史的叙述方式”,试图让人们重新从中国出发,认识世界。世界很大,中国只是其中的一个循环节点。这令人耳目一新。按主编的话说,这样做的主要原因是:第一,我们中国现在还没有一部相对完整、自己写的全球史;第二,在全世界各种各样的全球史里,还没有一部是从中国出发或者说以中国人的眼睛来看的全球史;第三,我们到现在为止还在摸索中,还有很多遗憾、很多问题。所以是“设想”(下卷,1491页),“设想”我们如何看待世界,又可以让域外知道我们是如何看待世界的。全面客观认知永远是彼此理解的基础,对当下的我们来说,普及外国知识,构建“知外能力”的大众友善环境似乎更加重要。

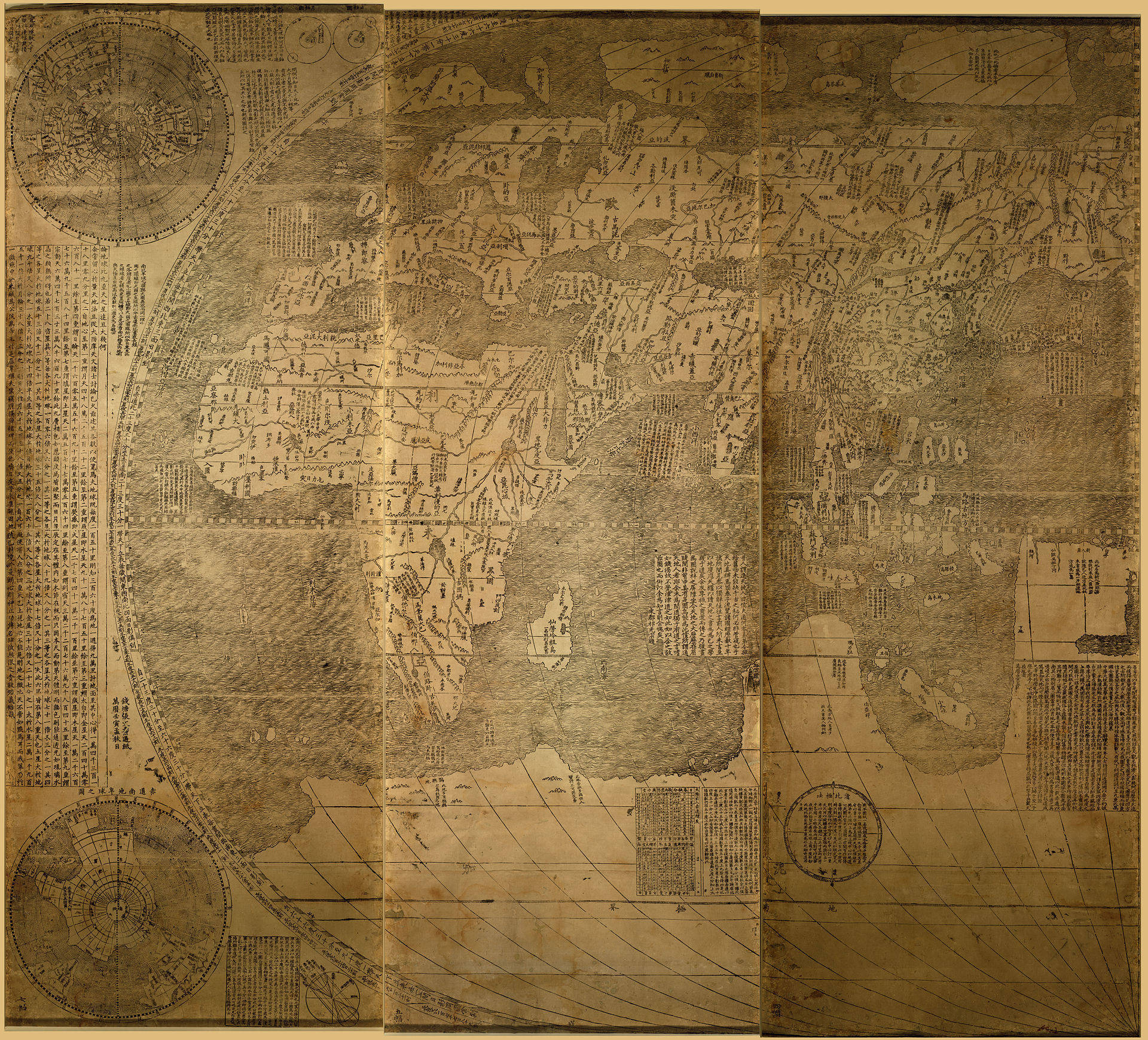

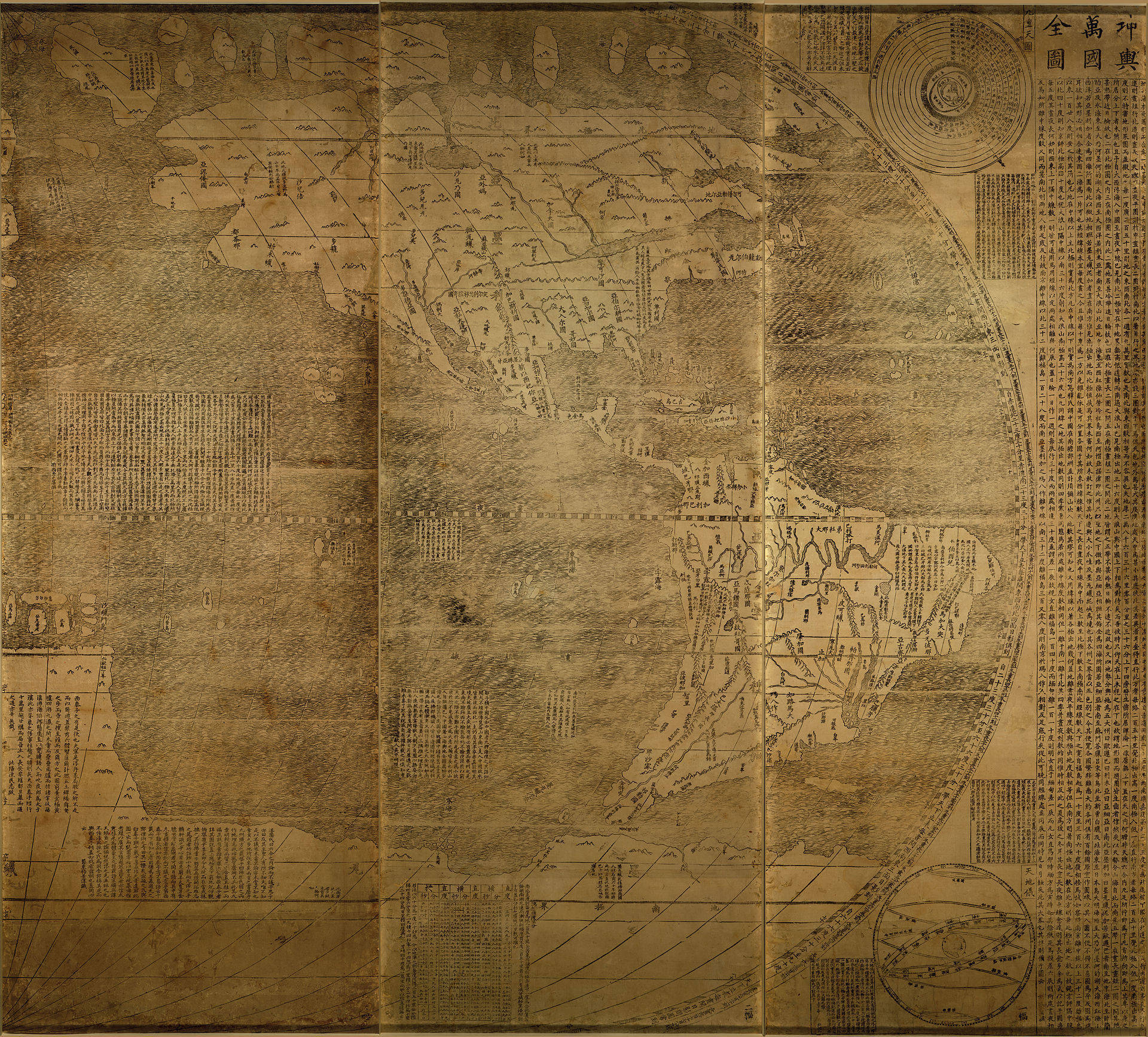

这是葛兆光和梁文道两位先生联合策划一套音频节目,为普通读者与广泛民众准备的听物,然后就演变成为我们面前这套通识世界史。全书没有繁杂的理论,没有高高在上的训导,没有口号式的宣教,没有令人望而生畏的注释,只有生动活泼的语言与简明的叙事风格,小段落、短句子,尽力“寻找一个笼罩全球的、联系的、互动的、交往的历史”(上卷,ii页)。这是主创团队的目标,我认为他们的目标基本达到了。全书自始至终回顾不断、反思不断、展望不断,翻开书籍,可以随时发现诸如此类的句子与新颖的解释:“基督教有深刻的流动性,这是它能够成为世界宗教的一个理由。”(中卷,753页)“犹太基督教传统继承了两河流域的古代文明,使得基督教又具有完整的系统性。”(中卷,755页)郑和“是不是开启了全球历史呢?也还没有。为什么?……因为他的主要目的不是去开展贸易、去通商、去交流,而是去宣扬国威的。在明朝朝廷心目中,天朝的声望好像比物质的贸易更重要,异域的臣服比外来的物质更重要,蛮夷带来的满足感也比天朝所不知道的新知更重要”(下卷,1453页)。

如果说,过去的世界史是满天星斗,现在的全球史是台球撞击,所以在全球史里,互动、影响、联系、碰撞就成了历史的主要面向。所以,进入全球史研究,历史的主要诉求就开始变化了(下卷,1501页)。当下意义的全球史起源于二十世纪六十年代,是一种超越传统民族国家叙事的人类史,全球史为理解人类史的复杂性与相互关联性提供了一个全面的框架。自那时以来,出现了诸如威廉·麦克尼尔《西方的兴起:人类共同体的历史》、斯塔夫里阿诺斯《全球通史》等个人独著的通史名著,亦出现了贾雷德·戴蒙德《枪炮、病菌与钢铁》、卡尔·波兰尼《大分流》、卜正民《维米尔的帽子》等这样的专题名著,合著之作更是数不胜数。中国学术界自二十世纪九十年代以来越来越多关注全球史,但大体属于“三多一少”的状况:讨论的多、研究的多、翻译的多,付诸实践的少,或者说几乎没有。我们还没有一部自己的“全球史”,我们似乎是全球史书写实践的缺席者、失语者。当然我们不能只做旁观者!我们如何应对全球史的挑战,实际上是如何看待全球化挑战的问题;而要改变这种历史叙述不对等与缺位的局面,则更需要一种勇气。

中国历史源远流长,材料丰富,换个角度与位置,完全可以奉献一部精美的全球史。框架是自己的、理论是自己的、文献是自己的、解释是自己的,作者们实现了最初的设想。这既是全球史书写的中国实验,又是某种理想观念的验证,这种行动不是太多了,而是太少了,我们需要更多的这样的实际探索。无论如何,这一探索都是为后人开辟一条“光明道路”(下卷,1215页)。

抛开基本叙事外,在这本看似通识的读物中,作者们实际上处理了以下几个宏大问题:西方中心论问题、从传统到现代转型问题、中国与世界的问题、文明间的竞争问题、人类未来命运。因此,引发了我以下几方面的思考:

一、单数的自然世界、复数的人类世界,后人各自表述,谁来表述?如何表述?发展的不平衡造成了认知的不对等,先到者掌握了历史书写权,后来者可以修正吗?可以居上吗?

二、“无处非中”意味着没有中心,亦意味着都是中心。我们如何看待近代以来的那些“世界性的大传统”,诸如西方中心、西方文明这类传统如何突破?民族国家的“小传统”不改变能改变“大传统”吗?

三、权力是所有社会关系的一部分,权力决定人类的生存状态,我们如何看待历史书写背后的权力?知识与权力结构的关系错综复杂,会在多大程度上影响我们获得正确的历史知识?每个国家、每个民族都在建构自己的历史,但大国更在乎“世界史”“全球史”的构建。历史书写权是全球治理的一个重要组成部分吗?

四、叙事的“葛氏风格”,告诉读者的不仅仅是知识、观念、思想,更是格局、希望、寄托。引而不发、问而不答,总有言外之意,得靠读者静心阅读、细心体会。

五、世界就是一个不断延展变化的区域,人不是这个星球的唯一主人,也不是唯一的中心。时间无限、空间无限,用大历史的眼光看,也许人类只是一个过客,全球史该如何对待非人类的那些领域?如何理解、如何拓展全球史的内涵与外延?如何拥有我们所理解的全球史?

六、现代性是同质的统一体吗?现代性的内涵不断丰富与更新,它带来了很多弊端,有很多弊病又是无法克服的,我们如何看待人类的未来?时刻准备再出发,探寻终极的全球文明可能吗?

由于知识结构、学术储备和理解能力的限制,本文只能针对其中的部分问题展开思考并尝试解答。

人人都是世界历史学家的时代

如果历史记述是真实的,人类就不会重新书写历史。但另一方面,历史书写是人类智慧的创造,它不仅要探究历史的真相,更要解释世界,从而增加世界的美感。一部伟大的历史作品是一部情节复杂的小说,就像一首无言的歌,它肯定会像打动感官一样打动人的心灵与思想。

好的著作从不欺骗读者的眼睛,哪怕只是一瞬间。优秀的著作,一定是结构新颖的,因为它承载着独特的思想;必然是体现传统的,因为它运用人们熟悉的概念、知识和词语来表述;必定是开放、包容和前沿的,它会吸收最新的研究成果,让读者获得新知。好著作就像一座巨大的镂空雕塑,读者通过在其中来回走动,快速穿梭,细细品味,驻足观赏。此外,作品中的每一个环节都应具备审美元素,这是最基本的要求。没有审美元素的叙事不能称为好作品,没有美感就难以肃穆。全书结构精妙,章节设置新颖,语言优美,值得回味。这就是《从中国出发的全球史》。

本书的目录结构本身就是全球化的产物,绪论和结语前后照应,还有“番外”的设置,这既丰富了细节,也完善了逻辑,回应并体现了全书的宗旨。然而,历史长河浩浩荡荡,世界太大,不可能面面俱到,也无法写尽所有内容。书中每个部分的过渡都非常自然,比如上卷第二讲转到第三讲“全球联结时代的到来:十二到十四世纪”,上一讲最后写道:

随着我们所讨论的时代,也就是七至八世纪走向尾声,唐朝、拜占庭帝国、大食帝国三足鼎立的国际格局,以及佛教、伊斯兰教、基督教三分天下的世界,没有能继续维持下去。全球历史变动不居,帝国命运流转无常。唐朝经济中心南移、草原上疾风飘动,以及围绕着阿拉伯世界边缘地区开展的圣战,都在预示着一个更新时代的到来。(上卷,330页)

全书的起承转合基本都是如此自然,可谓无缝对接,阅读起来毫无割裂感。小段落让人轻松,可以随时掩卷而思。除了段落简短,结构也很灵活。比如讨论汉朝击败匈奴的原因时,标题分别为“汉朝为什么最终能击败匈奴?”“汉朝击败匈奴的因素(续)”“汉朝击败匈奴的因素(再续)”(上卷,273-279页),这种方式很照顾读者,自然让人愿意花更多时间阅读。

作者们善于通过故事展开对比,极力挖掘事件的全球史意义与价值。这里有必要重复书中所叙述的这件事:当年面见乾隆皇帝的英国使团中,有一个十二岁的小孩,他是副使的儿子,小乔治·斯当东(Sir George Thomas Staunton,1781-1859)。小斯当东天资聪颖,他和乾隆皇帝以中文对话,颇受皇帝喜爱。他后来成为英国最为重要的中国问题专家,服务于东印度公司,翻译过《大清律例》,还当上了议会议员。但是,成年以后的斯当东,对中国的态度逐渐变得强硬和傲慢。在英国议会讨论是否应因鸦片问题对华动武时,就是这位小斯当东,以中国专家的身份,把许多英国政治家也批评的鸦片贸易解释成“商业利益冲突”,并且以沙文主义的腔调说:“如果我们不能在中国立足,那么印度也会排挤我们、不尊敬我们,这个情况会蔓延到整个世界,到时就没有我们的立足之地。”

小斯当东

可见,在某种意义上,两种文明、两种秩序的冲突,不过是大英帝国的殖民说辞。当所谓的“威斯特伐利亚体系”取代了“东亚传统宗藩体系”时,从全球史的角度来看,也不过是一种原本地方性的近代欧洲文明被当作全球性的普遍文明,取代了另一种来自传统东亚和中国的地方性文明;一种起源于十七世纪的国与国之间的交往秩序,被当作全球各国必须共同遵守的公法,替代了另外一种历史悠久的、名为“朝贡”“册封”或“宗藩”的国际秩序(下卷,1441页)。

把地方的变为世界的,成为普世的,确实是西方世界的长项,这也是我们要深入反思的地方。他们为什么会有这个想法,而且能实现自己的想法?是什么触发了近代欧洲的兴起?毫无疑问,地区之间、国家之间、民族之间一直存在某种张力,制度、技术、道德与文明之间存在竞争。如果将中国史放在世界背景下思考,会有很多新的发现。中国的经验、中国的传统、中国的材料、中国的认识同样具有世界性。我们该如何对接世界?如何进入世界?如何与世界互动?我们必须找到办法,让读者了解世界、认识世界、理解世界。世界不仅只有我们,无论我们多么伟大,也只是世界的一部分。我们需要更多的宽容,对文化的多样性和复杂性有更深入、更公正的理解。今天,还有谁不是历史学家呢?人人都是历史学家,甚至都是世界历史学家。每个人都可以从自己的角度去解释世界,每个人都可能成为未来具有世界影响力的大历史学家。关键在于我们如何看待世界、对待世界。毋庸讳言,研究世界是我们的弱项。

中国与世界的问题即中国学术与世界学术的问题

葛老师说: