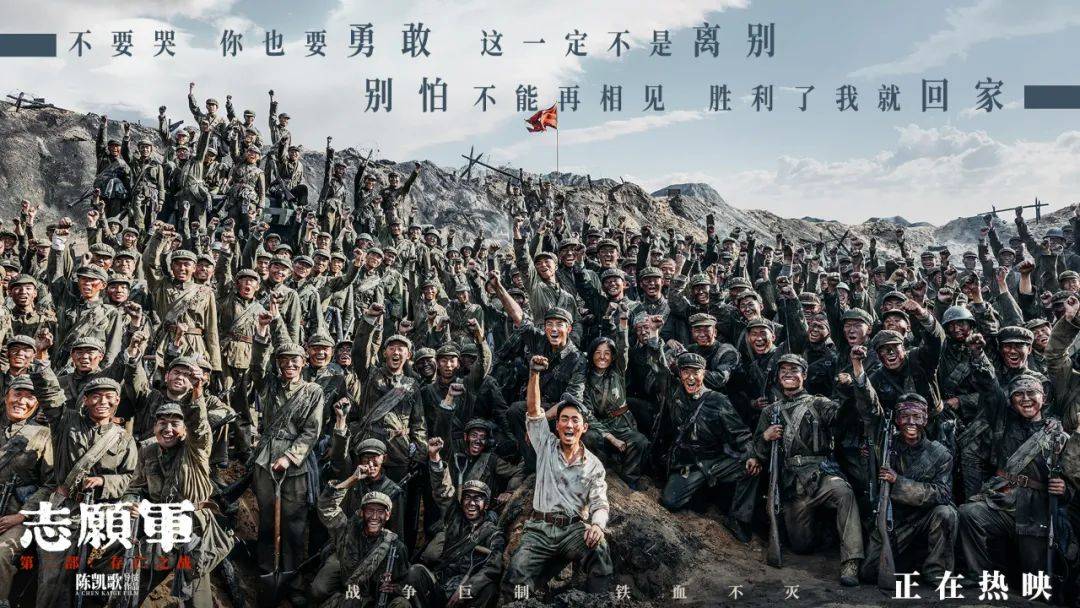

《志愿军:存亡之战》是最关键一战!直接把敌人打到谈判桌上!

如果不是有《志愿军:存亡之战》这部电影,很多人可能还不知道:“铁原阻击战”,是抗美援朝战争中最关键的一场战役!

因为在彼时的情境下,“联合国军”投入了大量的兵力与火力,以碾压之势逼近我中国人民志愿军的大本营。

一旦敌人的部队跨过铁原,不仅意味着志愿军此前的努力都付之一炬,还意味着整个志愿军队伍有全军覆没的危险!

所以,说“铁原阻击战”是一场生死攸关的存亡之战,一点都不夸张!

可是,面对敌军的狂轰滥炸与重装甲部队的横冲直撞,中国人民志愿军第63军的战士们顽强地坚守阵地,用2.5万人去打敌军的5万人!

在兵力和火力都全面落后的艰难情况下,激战12昼夜,成功挡住了敌军的猛烈进攻!

为掩护数十万志愿军转移和休整赢得了宝贵的时间,也为稳定战场局势和粉碎敌军战略企图起到了决定性作用!并且直接将敌人打到了谈判桌上!

真是相当提气!

看完《志愿军:存亡之战》,我的内心翻涌着感动与敬畏的情绪。

志愿军战士们那种视死如归的战斗精神,实在太有冲击力和感染力。

那些战场上的英雄们用誓死拼搏的牺牲精神,换来了如今的和平与稳定,值得我们所有国人铭记于心!

说实话,看之前我还以为它不会太出彩,但在看完之后,我发现它带来的震撼与感动,令人惊喜!

那么,它具体好在哪些方面呢?

一、影片聚焦“铁原阻击战”,让我们有更为深入的了解

我原以为,《志愿军:存亡之战》会跟第一部那样,对抗美援朝战场展开全景式的描绘。

但没想到,陈凯歌导演这次的选择更为聚焦。他直接将整个故事着重于“铁原阻击战”这一场战役之上。

这让我挺意外的,因为此前很少有影视作品重点讲这场战役。

它的第一重意义,就是让我们了解到这场战很难打。

有多难打呢?

首先,敌军兵力强于我们。

我军2.5万将士要去对抗敌军5万的兵力,在人数上就处于巨大的劣势

其次,敌军火力也强于我们。

他们不仅有空中战机的支援,还有地面坦克大炮的重装甲武器,步坦炮的协同作战,气势汹汹。而我军的武器装备相对落后,火力层面悬殊太大。

最后,敌军的战斗准备也比我军更为充分。

“联合国军”调动优势兵力和火力,战斗目标很明确,准备很充分。而我们63军不仅临危受命,还缺乏足够的休整时间,整体处于疲惫状态。

加上战场环境的恶劣以及物资的匮乏等等情况,让这场战斗的敌我之间存在非常显著的实力差距。

想想都难!

第二重意义,就是让我们很直观地感受到了志愿军的战斗精神!

即便“铁原阻击战”有着如此这般的艰难,63军的战士们也并没有胆怯和畏缩,反倒是抱着视死如归的态度,摆出“人在阵地在”的架势,义无反顾地和敌军展开了殊死搏斗!

为了应对敌军强大的兵力和火力,63军战士们不仅只用3天时间就做好铁原的防御工事,还大胆地发明了一套“钉子战术”。

战士们将自己狠狠地“钉”在阵地上,以血肉之躯抵挡住敌军的数次冲锋,坚决守住阵地,一步不退!

如此壮烈的场面,看得人内心震撼又感动。

相信所有去看这部电影的朋友,都会打心底生出一股敬意!

二、 影片对战争场面的处理更为细致,真实感更为强烈

《志愿军:存亡之战》为我们清晰地呈现了“铁原阻击战”的战争场面。

为了再现当年“铁原阻击战”的历史场景,创作团队打造了一个面积约20万平米的拍摄场地,挖了十几公里的战壕,并做了硝烟、战场残骸等细节的布置,结合密集的炸点与先进的特效技术,制作出了相当逼真的爆破效果。

加上细腻的妆造以及尽可能还原的道具应用,还有枪炮声、爆炸声、飞机轰鸣声等声音效果的使用,都很好地增强了影片的真实感。

此外,在陈凯歌导演的调度之下,影片呈现了许多宏大的场面镜头,并赋予动作戏以大量贴身跟拍的视角,由此带来沉浸且震撼的视听观感。

三、影片对人物的塑造和情感表达,让我们收获更多的触动!

诚然,《志愿军:存亡之战》的战争场面确实表现得很有看点,但是这种大场面的拍摄与氛围营造,很多大导演都可以做到。

唯有陈凯歌导演对文戏和情感的勾勒,常常能让人心头一震。

他对本片人物的塑造和情感表达,足以带来温暖的感动。

我们不妨拿本片主人公“李想”来举例:

朱一龙饰演的“李想”,内心坚定、刚毅,他用视死如归的态度,诠释了志愿军战士的无畏精神。

当他说出那句 “报告,我们回不去了”的时候,那种坦然与决然的语态,着实触人心弦。

但他除了是战场上的战士之外,他还是一个父亲的儿子,一个妹妹的哥哥,他会很珍惜和父亲的短暂相聚,会把妹妹送的小花夹在笔记本里,又会用父亲给的糖纸包裹小花。

这些细微的举动,彰显了“李想”柔情与细腻的一面。

于是当他选择牺牲自我的时候,我们内心对他的情感投射会异常浓烈。

当然,片中其他人物的特点,也都深入人心。

辛柏青饰演的李默尹,深沉内敛 ,对儿女有关爱,对责任有坚守;

张子枫饰演的李晓,既有青春时期的单纯真挚,又有战争中女性的那股坚韧与勇气;

陈飞宇饰演的孙醒,失忆时话少,但却记得谁是敌人,并且拥有超强的战斗力!

张宥浩饰演的战损记录员杨三弟,有着鲜明的成长,他从不敢开巴祖卡,到直面敌人的炮火,完成了自我的救赎;

朱亚文饰演的军工专家吴本正,不要命一般冲到一线,只为知己知彼,给志愿军造出更好的武器;

如此这般,每一个角色,都是那样的鲜活和立体。

陈凯歌导演以细腻而温暖的视角,让我们看到战争中更为具体的人,也让我们更好地感受历史的温度。

四、影片对李家三口的亲情描绘,让我们更有共情

在电影《志愿军:存亡之战》里,李想一家先后团聚了两次。

第一次团聚是在开篇阶段:李想回家见到了父亲李默尹,也见到了妹妹李晓。三人在相对祥和的家庭氛围里,展现了亲人间的温暖有爱。

妹妹送给哥哥一朵小花,哥哥将它夹在了笔记本里。很快,父子俩奔赴战场,一家人就此分开。

第二次团聚,则是在战场上:李想一家相聚在一起,十分简单地吃了顿团圆饭。只是时间太过短暂,一家人吃完便又各自上了战场。

临别之际,父亲把一颗揣在兜里许久的糖果交给了李想。

这颗糖果,就跟那朵小花一样,既蕴含着希望与美好的寓意,也包裹着浓浓的亲情。

没有想到的是,那一次的匆匆一别,竟成了家人间天人两隔的最后一别。

父亲李默尹身负重伤仍至死不渝,哥哥“李想”拼到和围上来的敌军同归于尽,妹妹李晓依旧勇敢地奋战在战场前线。

作为观众,我们会被李家三口之间的亲情羁绊所触动,也会为他们一家人的英勇与奉献,生出敬畏之情!

陈凯歌导演借助李家三口这条亲情线,向我们展现了战争的残酷与无情,也向我们展现了李家三口那种舍家为国的大义精神。

这在那样一个时代,李家三口的故事是具有代表意义的。

那些舍小家为大家,奔赴战场保家卫国的英雄儿女们,心中都会有思念的亲人和想念的故乡。

所以,当“李晓”带着大家唱起那首“张老三”的歌时,来自不同地方的志愿军们,会纷纷报出自己家乡的名字,由此制造出令人动容的场面。

五、陈凯歌的人文情怀,更加深沉有力

如前所述,“铁原阻击战”是一场关键的战役,难打的战役。

可它再关键、再难打,也都是人打的。他们是来自中国土地上的人,是一心想要保家卫国的人。

陈凯歌导演曾说过,希望这部电影能做到“一边是风驰电掣,一边是一往情深”。

所以,《志愿军:存亡之战》会呈现出节奏明快的剧情与视听震撼的场面,更会呈现出一个个生动而具体的人。

陈凯歌导演拍摄《志愿军》三部曲,很重要的一个表达,就是想将镜头聚焦于“人”本身,通过人与家庭、与国家的关系,来呈现家国情感的意义与时代的特点。

这是一种创作态度,更是一种人文情怀。这份人文情怀,让影片更加深沉而有力。

总之,《志愿军:存亡之战》整体的观感是很不错的,比第一部《志愿军:雄兵出击》还要好看。

它让我们铭记历史的同时,还会对英雄先烈们致以由衷的敬意!

我们现在的生活来之不易,真的要懂得感恩和珍惜!

PS:文字为作者原创,图片均源于网络。