國足什麼時候才配得上這麼好的球迷

「一個國家想要在體育賽場上成為真正的強國,人均GDP需要達到1.5萬美元。」

文 / 巴九靈

一股來自中國的人流擠滿了新加坡的一家椰漿飯小店。

他們在小店前排成長龍,手裡的手機也沒停下,打款到帳的提示音不停從店主的帳戶里響起,店主一度以為遭到了詐騙。

圖源:抖音

而事情的起因,卻是那個神奇的6月11日的夜晚。

當晚,泰國隊對陣新加坡隊的賽場上,泰國隊共35次射門,13次射正,卻一一被新加坡隊守門員桑尼的11次撲救給化解,最終比分,泰國隊對新加坡隊,3:1。

泰國隊贏了,卻輸掉了進軍2026年美加墨世界盃預選賽18強的名額,而另外一邊,以0比1不敵韓國隊的中國男足,原以為自己將提前兩年無緣2026年美加墨世界盃時,卻被幸運之神抬著進入了18強。

這位新加坡的守門員,一位40歲即將退役的老將桑尼,同時因為沒錢兼職開了一家椰漿飯小攤。他絲毫不知道,在一個遙遠的東方古國,他已然成為了球迷口中的「門神」「入黨積極分子」。

為了感謝桑尼當晚的「天神下凡」表現,也就出現了開頭的一幕,中國球迷們來到新加坡,紛紛打卡桑尼的餐廳。

在比賽結束第二天的新加坡攜程專車訂單中,有20%的訂單,都是直接從樟宜機場直達到桑尼的椰漿飯餐鋪,可見感謝之心多麼熱烈。

搜索數據也反映了這種心情。根據去哪兒指數顯示,6月11日的比賽賽後,新加坡瞬時搜索指數環比上周增長5.2倍。攜程數據顯示,6月11日晚10點左右新加坡機票搜索達到一天峰值,熱度環比前一天增長150%。

大家驚奇地發現,原來以爛著稱的中國男足,竟然依然有如此多的鐵桿球迷。

那麼這樣一批球迷,到底是怎樣的群體呢?

球迷有夢,男足有希望?

「謝謝新加坡!」這是小巴一位同事在朋友圈發出的呼喊。

他是一位20多年球齡的鐵桿球迷,對他而言,支持中國男足幾乎是一件本能的事。

他最早從2002年時開始看球,2008年時開始看浙江綠城的比賽,每年光在買球衣上的錢都在上萬元。

主場球衣,客場球衣,第二客場球衣,訓練服、更衣室款……平平無奇的足球球衣在他嘴裡如數家珍;為了支持綠城,只要一有比賽,休息之餘他都會到現場,一年下來平均觀賽場次有數十場。

對他而言,只有願意真正為男足花錢的人,才是男足的鐵桿粉絲。

這次因為國足出線,而大手筆打賞桑尼的鐵桿球迷並不在少數,他們與小巴的同事,成為了中國男足經常沉默、偶爾綻放的死忠球迷群體的一部分。

換句話說,這群球迷對男足的愛恨交加,並沒有影響他們願意為男足花錢。

比如在這次中國隊面臨世界盃預選賽淘汰危機的情況下,為「克服恐韓症」,大量的中國球迷組成助威團,和記者採訪團一起前往韓國。韓國足球協會相關人士曾表示:「中國足球協會方面統一購買了3個客場助威區的3300個座位。」

中國隊球迷在現場助威

經歷過十年前的金元足球時代,和前段時間足協反貪風暴後,如今的中國足球處於一個百廢待興、青黃不接的足球生態中,有這樣一群球迷在水面下默默支持,是中國足球最幸運的事。

中國的足球聯賽,作為一個並不出色的「產品」,能持續有市場,在商業界實屬罕見,從某種意義上說,正是這些球迷不計前嫌,鍥而不捨的追求,支撐著中國足球產業的掙扎與進步。

據2024賽季最新數據統計,今年中超是2013年以來平均上座率最高的一個賽季,也是目前上座率最高的東亞聯賽。

許多如上海、山東、大連、杭州等地的球市都非常火爆,成都隊比賽時場均接近38000人,北京國安主場上座率場均更是超過4.5萬人,在亞洲排名第一。

除了中國足球聯賽在復甦,足球俱樂部也在增長。

根據企查查數據,我國現存足球俱樂部相關企業6528家,其中2016年全年註冊1031家,是近十年註冊量最高峰。但去年全年的足球俱樂部相關企業就註冊930家,同比增長47.39%,已經逼近2016年的註冊量最高峰。

產業的復興和增長,也出現了正向循環,足球俱樂部與球迷們開始有了更多感人且緊密的聯結。

今年4月時,北京國安的鐵桿球迷楊雪因病逝世後,俱樂部為表紀念,選擇永久保留了楊雪生前所屬的109看台7排6號座椅;比賽開賽前,更是出現球員和球迷共同向楊雪致哀的感人畫面。

回到那位默默支持著中國足球的同事,當他面對男足很難進世界盃的疑問,回答道:「進不了世界盃並不代表沒有意義,因為我們也多了10場高強度的洲際比賽,能讓青黃不接的年輕一代經驗不斷檔,也意味著我們多了5個主場,能讓球迷到現場觀賽。」

他用篤定的語氣補充道:「沒有什麼鐵桿不鐵桿的,因為我是中國人。」

有錢有閒的中年球迷們

足球產業與其他體育運動類似,都極其依賴球迷經濟。

即將在明天凌晨開賽的歐洲杯,每屆的收入基本都由電視轉播費、商業贊助費、票務收入和酒店費用。每項收入無論直接還是間接都與球迷經濟掛鉤。

那麼問題來了,中國這群死忠球迷的人群畫像是怎樣的呢?

根據懂球帝平台數據,2022年中國足球球迷接近3億,其中近9成都是男性。

25歲—44歲的球迷占比接近7成,這些球迷中有一半以上都是大學本科學歷,而且接近一半都居住在一二線城市,平均個人月收入為10766元,並且有6成都是未婚。

把這些數據拼湊在一起,是不是會讓你聯想起身邊那麼一位身居高線城市的朋友,收入不菲,卻生活瀟洒,願意為愛好肯花錢的單身中年男性。

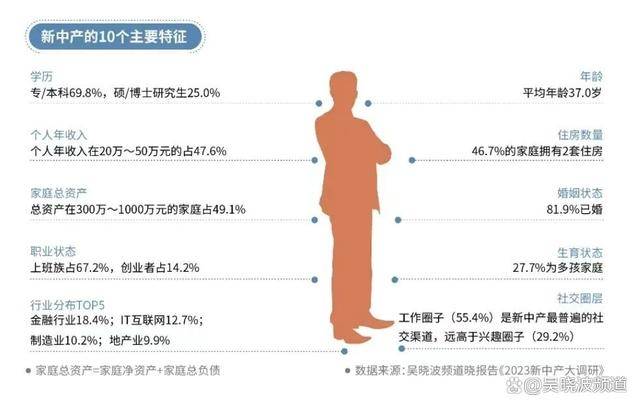

這樣的畫像,也符合吳曉波頻道對新中產人群的定義。

新中產的10個主要特徵

換句話說,作為新中產的有錢有閒的中年男人,成為了支撐中國男足的堅實底盤。

那他們怎麼偏偏會喜歡上足球呢?

社會學家鮑德里亞曾在《消費社會》中提到:人們對物的消費,實質上是對物背後所承載的符號意義的消費。

換言之,這群球迷願意為足球消費,是認可足球背後的價值觀。

足球的特點在於,低門檻性,對身體沒有太多要求;其次是,隊員數量多帶來的團隊分工必要性。

作為新中產的男性,足球對身體不限制的背後,意味著機會平等的價值觀,人人都有機會幹出自己的事業;而足球看重協作分工的一面,象徵著對規則和集體的尊崇,通過群體的力量來獲得個體難以獲得的成功。

球迷經濟的溢出效應

關於足球有一本現象級的暢銷書,叫作《足球經濟學》,裡面提到了一個足球強國,或者說是運動強國的規律,即一個國家想要在體育賽場上成為真正的強國,人均GDP需要達到1.5萬美元。

去年我們國家人均GDP為1.27萬美元,還沒有達到人均GDP1.5萬美元的標準,換句話說,中國男足水平爛,或許還得怪我們不夠有錢。

這背後的邏輯,其實還是足球產業需要充分商業化,能讓每個參與其中的人吃到「蛋糕」,大家才會自發一起推動整個產業向上發展。

這其中比較經典的例子是足球的賽事經濟。

6月11日,美加墨世界盃韓國Vs中國,

現場大螢幕顯示觀眾人數為64935人

比如在2016—2017賽季,西甲和西乙共為西班牙帶來156.88億歐元的經濟效益,占當年西班牙GDP的1.37%。

在這156.88億歐元的經濟效益中,分為四部分組成:

1.直接效應,30.1億歐元。

2.間接效應,指對供應鏈產生的經濟效應,55.94億歐元。

3.牽引效應,指其他銷售帶來的增加值、就業和稅收,39.98億歐元。

4.誘發效應,指薪資收入提高帶來的家庭消費、總增加值、就業和稅收,30.86億歐元。

足球賽事除了有產生的經濟效益,還能帶來相關的工作崗位。

比如西班牙職業足球總共覆蓋了18.4626萬份工作,直接效應47674份,牽引效應創造58945份,間接效應帶來49145份,誘發效應覆蓋28863份,相當於解決了西班牙2016和2017兩年平均就業人口的0.98%。

有人計算過,西班牙職業足球每產生1歐元就額外貢獻4.2歐元,每1份工作額外帶來4份工作,槓桿效應明顯。

相比國外,我們的足球商業化已到盡頭。根據《經濟學人》觀點,體育產業的經濟越發達,那麼體育產業在GDP的比重就越大。

英法德意等足球強國的國家,體育產業占GDP的比重大約在1%—3%之間。雖然2022年我國體育產業的總規模是3.3萬億,占GDP比重2.7%,但足球產業的占比比例卻並不高。

這其中或許有一大原因是,足球產業在我們國家的普及程度不高。

雖然前面說到我們有許多鐵桿球迷,但在總量上,目前還並不高。根據Fast date極數發布的《2022年中國足球球迷營銷價值報告》,中國擁有廣義球迷2.89億人,其中資深球迷有3620萬人,但是能夠在足球愛好中投入資金、時間和情感支持的「狂熱迷」僅有870萬人。

圖源:《2022年中國足球球迷營銷價值報告》

再來看學校教育,當年拿過4次世界盃冠軍的義大利只有5894萬人口,卻擁有8000多所全歐頂級的足球學校,註冊的職業和業餘球員多達100多萬人。

而中國招收高水平足球隊的高校只有114所,差距約70倍。

或許還是那句老話,國家隊的成績只是產業化商業化的結果,而不是原因。

中國的足球發展,依然還需要逐漸推進。

主編 | 何夢飛| 圖源 | VCG