自動駕駛公司,不一定是「獨角獸」,但一定是「吸金獸」。

隨著新能源概念如日中天的,還有另外一條賽道,即汽車智能化,而智能駕駛(完全體將是自動駕駛)又是異常之火熱。

它已經將汽車徹底剝離於機械組合之外了,轉身為偉大的人工智慧應用板塊。

是的,「偉大」兩個字,就是自動駕駛的註腳。

它編織了很多夢,也製造了很多焦慮,我們似乎被一種無形的力量推動著,必須all in智能駕駛,不然就會徹底落伍一般。

於是,大量熱錢湧入,主機廠或自建軍團,或聯合智駕供應商。即便在近兩年,智能駕駛有些降溫,但它仍是汽車最火熱的軍備競賽。

只是,熱錢不會一直在,「全自動駕駛」卻更像一張餅。那麼,下一步,總要上岸,特別是對智駕供應商而言,IPO上市好歹是關鍵一步。

最近悄悄萌生的「上市潮」,儼然給了早期投資者安全退出的機會,那麼,這能否徹底拯救智駕公司們呢?下文繼續聊。

數次傳出要IPO上市的Momenta, 最近迎來了實質性進展。6月17日,證監會網站顯示:Momenta提交的境外發行上市備案材料,已獲證監會收悉。

據證監會官網發布的《境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法》規定,首次公開發行或者上市的,應當在境外提交發行上市申請文件後3個工作日內向中國證監會備案。

這表明,Momenta已向美國證券交易委員會(SEC)提交了上市申請文件,其赴美IPO或已成定數。

在這之前,Momenta共獲7輪融資,累計公開融資額超12億美元,投資方包括順為資本、凱輝基金、騰訊投資、雲鋒基金、蔚來、上汽集團、奔馳中國、豐田等知名機構和主機廠。

翻看Momenta的融資之路,也可謂是相當順利,首輪就獲得500萬美元的融資;而後在成立不到兩年的時間內,就完成了超2億美元融資,估值超過10億美元。

2021年3月,C輪更是得到了5億美元的融資,一躍成為當時單輪融資金額最高的中國自動駕駛公司。

值得注意的一點是,Momenta頗受汽車主機廠的歡迎。

2020年,Momenta宣布同豐田達成戰略合作,提供基於攝像頭視覺技術的高精地圖及更新服務;

2021年,Momenta與比亞迪在深圳舉行合資公司揭牌儀式,官宣成立「深圳市迪派智行科技有限公司」;

2023年,Momenta與智已汽車達成合作,成為其IM AD智能駕駛系統的供應商。

而最新的合作傳聞則指向了奔馳純電CLA車型。據傳,Momenta將為其提供不依賴高精地圖的高階智駕方案,實現城區導航輔助駕駛功能。不過,奔馳中國的回覆是:不予評論。

此次,Momenta預計在美國納斯達克證券交易所或紐約證券交易所上市, 擬發行不超過6335.29萬股普通股,計劃籌集2至3億美元資金。

其實,關於Momenta上市的傳聞,早在2020年就已經出現了,而那時風光無限的Momenta目標籌集金額高達10億美元。如此對比,現在籌集的金額要直接縮水8億美元了。

資本市場給了面子,但又沒全給。

畢竟,和之前的融資環境相比,現在上市並不是一個頂好的時機,但抓緊時間窗口,往前走一步,讓早期投資者有機會「轉手」,亦非常有必要了。

經營壓力,是壓力,但給市場及股東們提供信心,也是更迫切的壓力。

智能駕駛研發成本高、落地難,盈利模式不清晰已不是秘密,多家自動駕駛企業仍面臨虧損,甚至一些企業已經有了倒閉的風險。

尤其是汽車行業內卷加劇,主機廠大打「價格戰」,竭力壓低成本,整個汽車產業鏈毛利更吃緊,以至於不少經銷商虧著賣,賣一台、虧幾萬也不是不可能。

在這種情況下,投資人們正在失去耐心。據至美研究數據顯示,2021年,中國一級市場自動駕駛融資總額是412億元,一共融資161筆;2022年融資金額則是107億元,一共146筆;而2023年自動駕駛的融資事件和金額更是持續性下降,共計84億元,僅77筆融資。

別等了,有條件的,抓緊時間上岸;就算沒條件的,也要想盡辦法擠破頭,創造條件爭相上岸。

Momenta絕對不是蠢蠢欲動的唯一。據悉,在自動駕駛領域,包括佑駕創新、縱目科技、小馬智行、地平線、如祺出行等自動駕駛公司正進入上市排隊階段。

沖啊!就算搶不到頭名,也別做尾名。

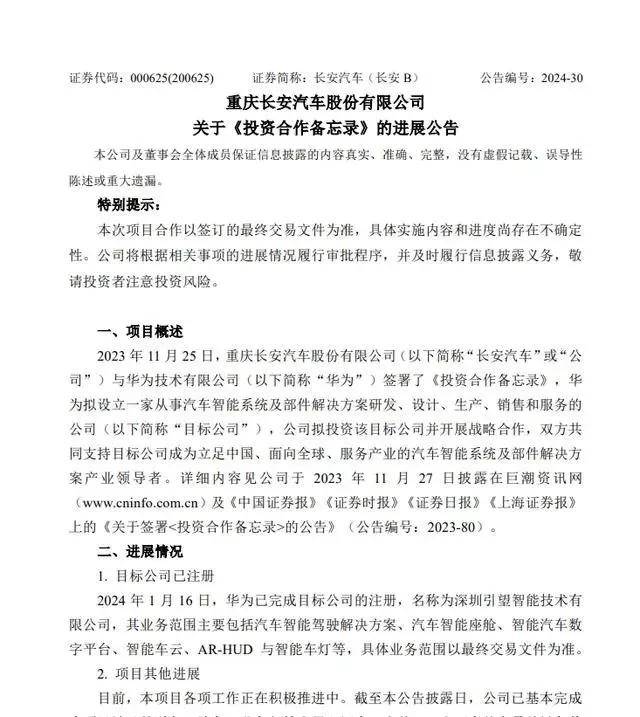

去年11月底,重慶長安汽車股份有限公司與華為技術有限公司宣布簽署《投資合作備忘錄》。

經雙方協商,華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司,長安汽車擬投資該目標公司並開展戰略合作,雙方共同支持目標公司成為立足中國、面向全球、服務產業的汽車智能系統及部件解決方案產業領導者。

時隔半年後,長安汽車公布了合作項目的最新進展。5月7日,長安汽車發布公告稱,公司與華為的投資合作項目各項工作正在積極推進中。目前,長安汽車已基本完成該項目涉及的財務、法務、業務與技術盡職調查,雙方正在就交易關鍵條款進行進一步協商。

鑒於項目重大性、複雜性及交易各方推進內部程序的需要,項目進度較備忘錄中預估有一定延遲。根據最新項目進展,公司預計不晚於2024年8月31日簽訂最終交易文件。

掐指一算,也就不足2個月了。而在這之前,華為智能汽車解決方案事業部(以下簡稱為華為車BU)也是動作不斷。今年4月,北京車展開幕前夕,華為發布了智能駕駛新品牌「干崑」,包括干崑ADS、干崑車控、干崑車雲等方案,此外,還帶來了千悟引擎、干崑音響及車載最強生態等技術亮相。

華為車BU CEO靳玉志表示:「2024年是智駕規模商用的元年,華為發布以智駕為核心的『干崑』新品牌,整合華為在ICT領域30多年的技術積累和經驗,開發最強汽車智能內核。」

同時,他在發布會上也宣布了干崑品牌的首批合作夥伴,包括東風、長安、廣汽、北汽、賽力斯、奇瑞以及江淮等。

很新鮮的一個消息:6月26日,阿維塔宣布,將首批搭載華為干崑ADS 3.0高階智駕,並計劃於6月29日(周六)開始在全國開啟為期一個月的智駕體驗活動。

腳踏汽車圈,但華為的角色一直都很微妙。一方面,它不會以整車製造商的身份入局;另一方面,它又不僅僅是一個供應商的身份,而即使向外供貨,要占據供應鏈板塊,也是掐著行業里最賺錢的「花骨朵」,包括智能座艙、智能駕駛。

但我們又必須承認一個事實,近幾年,也恰恰因為華為的入局,國內的智駕水平,以及與智駕有關的宣傳科普,正大跨步式地前進,這已經悄然吹到了普通人的「信息感知圈」,也真正掀起了智能化下半場的大混戰。

身在智駕供應商之列的華為,既沒有IPO上市的「投名狀」,也沒有經營壓力的「生死簿」,最差的狀況就是感慨一下,「汽車圈的利潤怎麼如此之低?投入回報率怎麼如此不美麗?」

然而,它不會缺錢,也不缺人才,車BU走獨立路線之後,估計也不缺客戶。畢竟,別說什麼「靈魂論」了,一起入股的都是好朋友,有錢一起賺,你信任我,我也信任你,是客戶更是股東,還有啥聊不明白的?

所以說,華為這個智駕供應商,相對於其他普通的智駕供應商,它具備的優勢獨一無二。華為供應的產品可以拆開賣,最次可以採購華為的MDC;合作關係也可以很靈活,HI模式,亦或者,把銷售渠道也交出去的「鴻蒙智行」。

華為車BU,已經是一頭巨獸了,商業模式有專人操刀,而技術進步,更有攘攘人才,所以,工程化落地能力非常快。

華為干崑ADS 3.0,高舉的旗幟,就是「將高階智能駕駛從夢想帶進現實」。據介紹,該系統具備了GOD(General Obstacle Detection通用障礙物識別)和PDP(Pre-decision Planning預測決策規控)功能。

其中,GOD最典型的應用,就是AEB的進一步升級疊代,不僅可以識別行人、自行車和機動車,還能對一些非常規的異形物體,做出檢測判斷,那確實將安全再提升了一個檔次。

PDP則重點升級了「大腦」,想要實現類人化的決策和規劃,讓車輛的行駛軌跡更類人,通行效率更高,可以規劃出更合理、更安全的路線。

同時,華為車BU也在求變,向市場下沉,推出了ADS SE版本,支持高速輕鬆開,「可見即可泊」的基礎智能泊車能力,所面向的產品價格帶,正大幅拓寬。

之前余承東曾坦言,20萬以下的車型承擔不了華為高階智駕成本。但我們要用發展的眼光看問題,將來不斷疊代,不斷進化,成本也會往更低的方向靠攏。

20萬以下市場的「甜點誘惑」,誰都不會輕易放棄。

風捲殘雲,智駕供應商頭頂光環,但也不會孑然自清,要「卷」的,誰也逃不掉。

這條技術為王的路,更要默默努力,積極探索。如Momenta,如華為,沒有真正的高枕無憂。

而即便是主機廠的自建軍團,又何嘗感受不到智駕內卷的壓力呢?且不論是不是販賣焦慮,當所有人齊齊看向智駕賽道的時候,就拚命all in吧,賭一個明天。