缺少男性人口,女人撐起社會,二戰德國戰敗後為何還能飛速發展?

提起上個世紀三四十年代的德國,相信很多人會說上這麼一個詞,「窮凶極惡」。德國在納粹的領導下,侵略了歐洲大多數國家,甚至還打到了蘇聯,導致蘇聯出現數千萬人的傷亡。

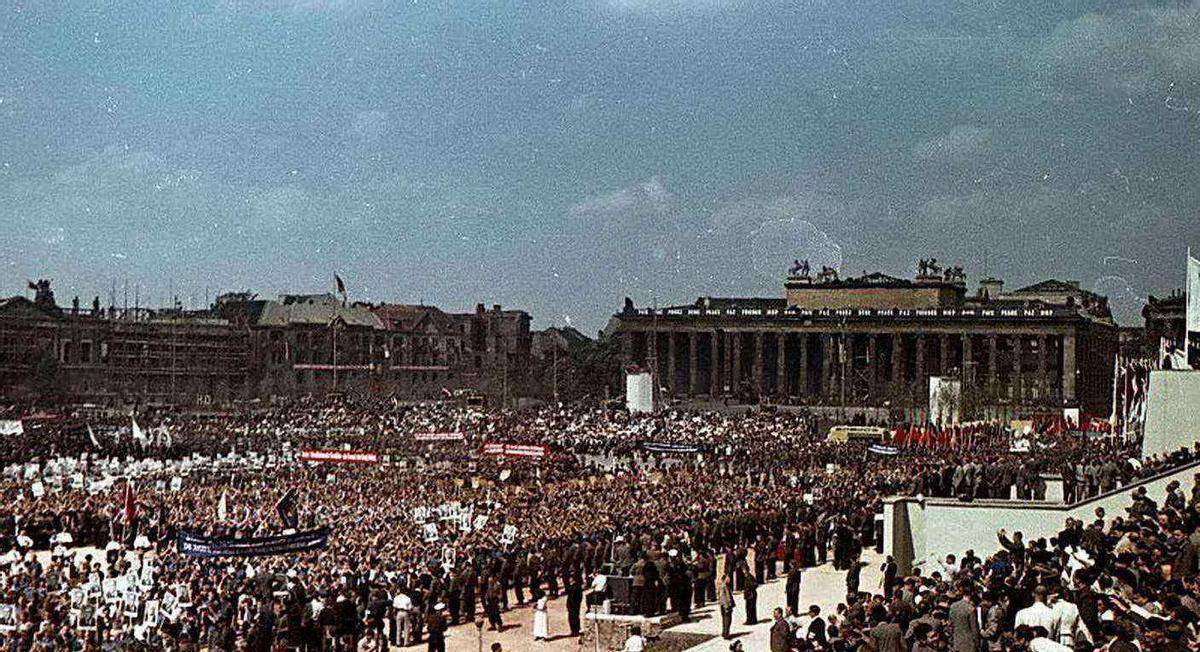

但是到了1945年之後,德國便付出了應有的代價,這時再想評論德國,就只剩下了一個詞「慘烈」。包括柏林城在內的幾大城市,全部被打成了廢墟,全國青壯年不足三成,剩下的全都是老弱婦孺,整個國家陷入了絕望之中,甚至有不少人餓死街頭。

但是到了上世紀50年代之後,德國便奇蹟般地完成了戰後重建工作,並在經濟發展領域展現出了非同一般的速度,甚至每年都能穩步實現增長,現如今更是與法國一道執掌歐洲龍頭。沒有青壯力的德國如何能在戰後涅槃重生,這背後是否隱藏著某種不為人知的秘密?

一、男人不夠,女人來湊

戰後的德國究竟有多慘,首先我們來看一組數字。在二戰之前,德國的總人口為8000萬,扣除掉蘇台德等地區的話,德國本土的人口應該在6600萬上下,但是到了戰後,東西德加起來的人口才不到5000萬,也就是說德國在整個二戰中,損失了超過1600萬人口,這還不算中間出生的人口數。

而且在這1600萬人口中,有700萬是成年男性,其中600萬為已婚男子,100萬為未婚男子,年齡分布基本在18歲到40歲之間,也就是我們俗話說的青壯年。

這樣巨大的傷亡人數,導致了戰後德國出現了嚴重的勞動力短缺現象,特別是青壯年男性所剩無幾,在20歲到29歲這一年齡階層,男女比例接近1:2,而且這些青年男性大多都是從戰場上淘汰下來的傷殘老兵,根本不能當做勞動力使用,因此這一時期的德國現狀是沒有男人可用。

再看德國要想恢復社會生產最迫切要解決的問題是什麼。首先是民眾缺乏住所,在戰爭過程中,盟軍發動了大量的空襲,將德國炸了個底朝天,除了已經變成了廢墟的柏林城之外,整個德國範圍內有超過1200萬所住宅遭到毀滅性打擊,無數民眾無家可歸。

其次是基建設施遭到嚴重損毀,空襲不僅僅毀滅了民眾住宅,還將德國各大城市之間的橋樑、公路、鐵路以及供電廠、水廠、鋼鐵廠等等民用工廠破壞殆盡,整個德國的交通和生產都陷入了癱瘓之中。

最後,德國的農業生產陷入停滯。在戰爭時期,德國的大部分勞動力都被徵調到了戰場上,根本沒有人去經營農業。在那時,德國還可以通過掠奪他國的糧食作為補給,但是在戰爭結束之後,德國便陷入了糧食不足的局面。

面對如此慘烈的境地,德國政府如何才能在短時間內恢復生產呢。實際上很簡單,那就是發動女性,讓女性頂替原本該男性勞動力乾的崗位。在戰後初期的德國,我們能看到一個十分奇特的現象,那就是街上清理廢墟、在工廠里工作、農田裡面勞作的大多數都是女性。

這些女性的身軀雖然十分柔弱,但是卻撐起了德國的天。當時的絕大多數女性面臨的是丈夫、父親、兒子戰死沙場,家中還有年邁的父母,有些嬰孩要撫養的局面,只能咬咬牙出去工作,去做苦力活賺錢養家,在此過程中,很多女性因為過度勞累,死在了工作崗位之上,不可謂不慘烈。

但是她們的努力並沒有白費,在戰後初期,外界普遍認為靠德國現有的勞動力,光是要想清理完柏林城的廢墟都得花上20多年的時間,但是實際上德國人只用了數年時間,就將國土上的廢墟清理完畢,收拾好舊山河,迅速投入了生產之中。

在後續的發展中,為了更快地恢復勞動力人口,德國政府還有意識的讓適齡的德國女性與駐紮在當地的外國士兵、以及戰後湧入德國境內的外國勞工結婚生子,從而提高新生兒數量,迅速擺脫戰爭帶來的人口銳減後遺症。

再加上德國本身在戰爭後方剩餘的青壯男子,這也是德國在戰後能夠有效恢復人口的主要因素。因此德國本身的社會運轉並沒有出現太大問題,並且還在八九十年代就基本恢復了正常的人口結構,從而帶動了經濟的起飛。

二、美蘇的援助,為德國的發展安上了火箭

雖然依靠發動女性充當勞動主力的做法,讓德國迅速從戰後廢墟中恢復過來,但是要想實現發展也並非是那麼簡單的一件事。首先,德國十分缺乏資金。

在戰後初期,德國被分成了兩部分,西德是歸屬於資本主義陣營,東德則是在蘇聯的控制之下。因此在冷戰開始後,西德便成為了兩大陣營對抗的前線。這樣特殊的時代背景和地理位置,也讓德國看到了迅速發展經濟的機會。

首先是西德方面,在二戰當中,世界幾個大國之中,只有美國的本土沒有被捲入戰爭,因此美國也成為了二戰的最大贏家,在戰後一躍成為了世界最強大的經濟體,但是冷戰開始之後,遠在北美的美國卻發現壞事了。

因為與蘇聯相鄰的西歐諸國在戰爭中元氣大傷,根本沒有辦法抵抗蘇聯的擴張,如果放任不管的話,那蘇聯很有可能占據整個歐洲,因此為了迅速穩定歐洲形勢,恢復歐洲實力,從而對抗蘇聯,美國在歐洲實施了「馬歇爾計劃」,對歐洲實施大輸血,令歐洲搭上了發展的快車道。

本來英美等國對西德的管控十分嚴格,根本不願意讓德國再度發展起來,但是西德畢竟處於對抗蘇聯的最前線,只能將西德也加入了「扶助對象」之中。在美國的資金援助下,百廢俱興的西德很快就實現了經濟的騰飛。

再看東德方面,最開始美國是想把包括蘇聯在內的東歐國家納入馬歇爾計劃中,但條件便是蘇聯必須進行政治改革。這一要求十分無理,蘇聯自然不可能同意。

但因為要跟英美等老牌資本主義國家抗衡,蘇聯同樣對東德實施了援助,計劃將東德發展好,把這裡打造成為對抗資本主力陣營的「樣板間」,因此在冷戰時期,蘇聯不斷對東德實施援助,東德的經濟發展同樣取得重大進展。

三、德國自己也十分爭氣

最後,德國之所以能在戰後這麼多年都一直保持穩定的社會經濟發展,很重要的一個原因還是德國的教育事業十分發達。無論是在戰前還是戰後,德國都十分重視教育,構建了十分完備的教育體系。戰爭雖然摧毀了德國人的工業,但是並沒有摧毀德國人腦子裡的知識財富。

即使在戰爭剛剛結束時,德國還擁有超過10萬名大學生,平均每10萬人裡頭,就有21名大學生,這一比例放在70年前,是不可想像的數字。依靠這些高知識分子,德國迅速搭上了科技革命的快車,在製造業領域領先全球,實現了經濟的大發展。

因此,戰後德國之所以能夠實現快速發展,離不開美蘇兩國的援助,同樣離不開困難時期挺身而出的女性,也離不開一直以來堅持重視的教育體系,正是具備了這些條件,德國才能迅速從戰後的廢墟中發展起來,再次回到世界一流國家的行列。

文/樂宇

參考資料:《二戰後德國的崛起及其原因》,胡榮華、胡靜