午

端

我們在認識一種植物時,也是在和歷史上那些深刻的思想、充沛的情感、偉大的生命進行對話,從而豐富拓展我們。《古典植物園》講的是植物,更是植物背後的歷史文化。如果書中的植物、人物或者故事,能夠打動我們,讓我們想去認識它或他,就是這本書最大的價值。

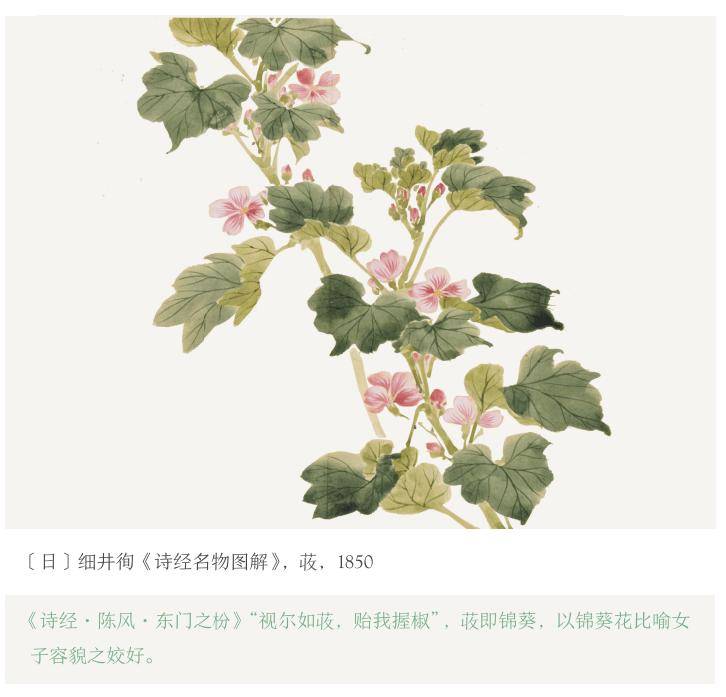

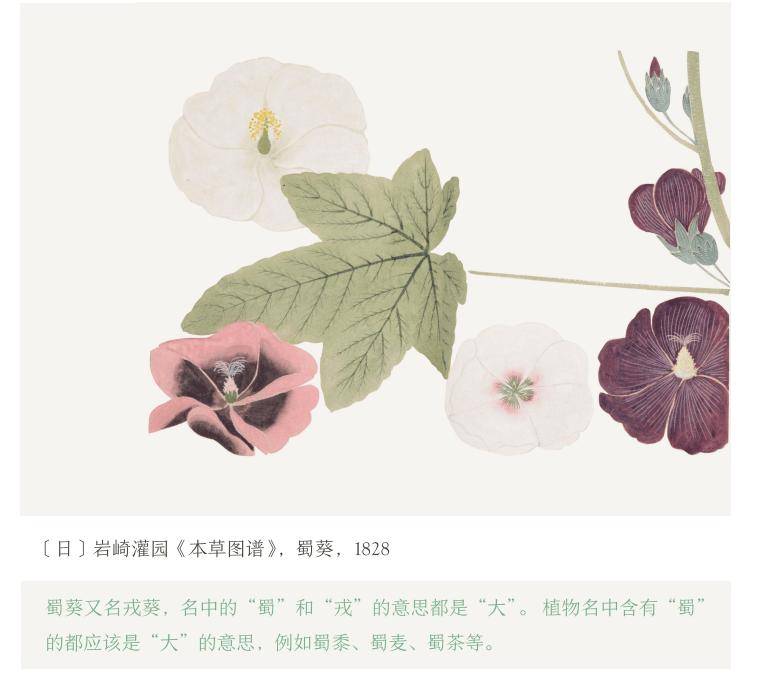

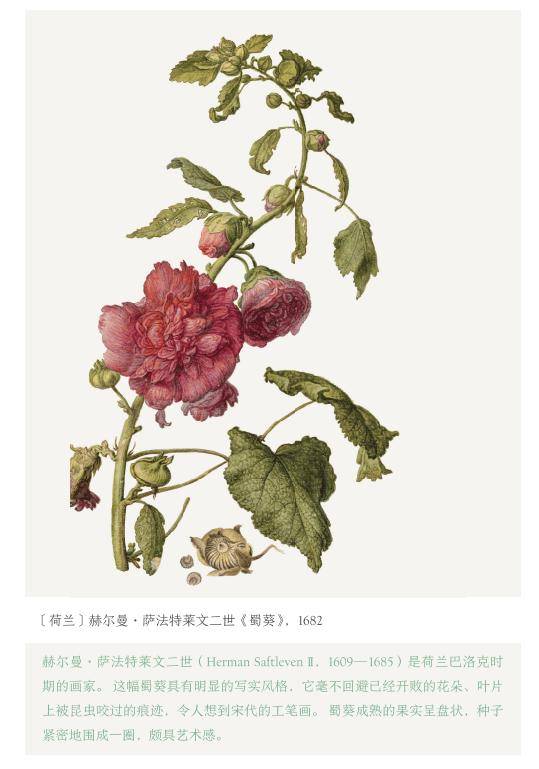

蜀葵

一丈戎葵倚繡窗,

正是端午好時節

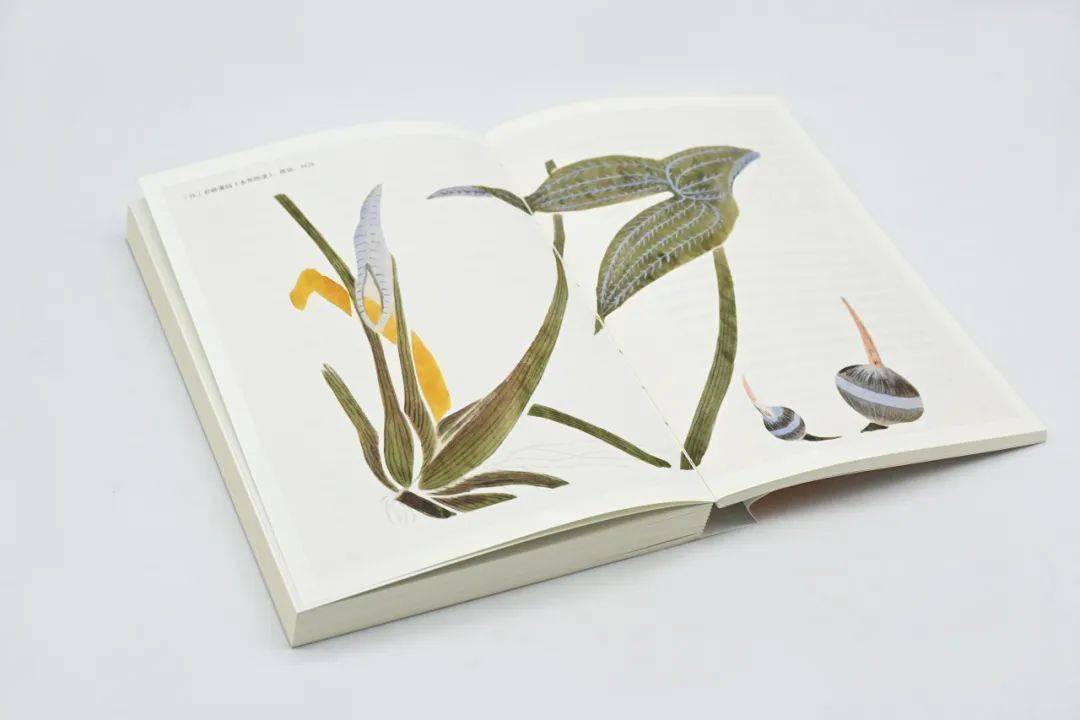

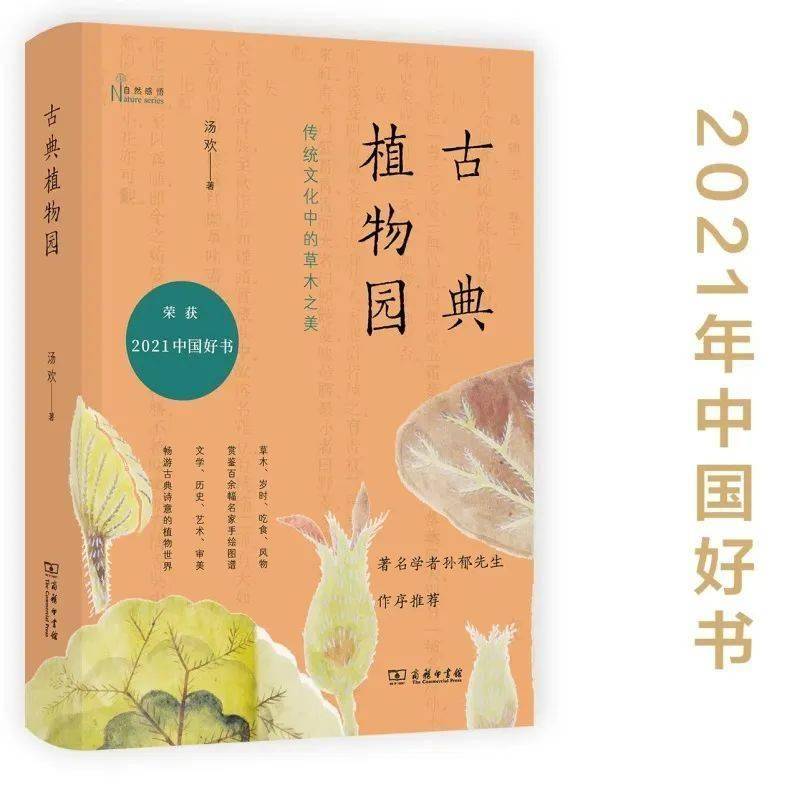

《古典植物園》實拍圖

農曆五月初五端午節,早市入口的攤位上擺上了粽葉和艾蒿。在鄉間,艾蒿是常見的野草,每年端午前,媽媽會砍一把放在窗邊,說可以辟邪、防蚊蟲。端午插艾蒿,這個習俗現在仍在延續。如果回到南宋,端午節,插在家裡的可不止艾蒿。

周密《武林舊事》追憶故都臨安(今杭州)端午習俗云:「又以大金瓶數十,遍插葵、榴、梔子花,環繞殿閣……而市人門首,各設大盆,雜植艾、蒲、葵花,上掛五色紙錢,排飣果粽。雖貧者亦然。」田汝成《西湖遊覽志餘》載南宋臨安端午習俗也說:「家家買葵、榴、蒲、艾,植之堂中,標以五色花紙,貼畫虎蠍或天師之象。」

這裡的「葵」,不是向日葵,而是蜀葵。蜀葵在小滿後不久已開,端午前後最盛,因而又名端午花。南宋臨安的端午風俗,家家戶戶無論貧富貴賤,都得有艾草、菖蒲、梔子、石榴和蜀葵花。元代張憲《端午詞》:「榴花照鬟雲髻熱, 蟬翼輕綃香疊雪。一丈戎葵倚繡窗,雨足江南好時節。」可知石榴、蜀葵乃是端午時令花卉,古人所繪的端午清供畫中,也少不了這幾種植物。例如清代宮廷畫師郎世寧《端午圖軸》所繪就是一幅瓶花,花材以蜀葵為主,配有一枝石榴、兩葉菖蒲。

端午節,我們就聊一聊端午花——蜀葵。

01

蜀葵地位之變遷

今天看來,蜀葵這種常見栽培花卉十分普遍,平凡無奇,但它在歷史上曾受到至高的讚美。南朝宋顏延之《蜀葵》說它「喻艷眾葩,冠冕群英」,南朝梁王筠《蜀葵花賦》稱之「邁眾芳而秀出,冠雜卉而當闈」。明代藏書家趙崡《植品》云:「故盛唐詩人詠牡丹者最少,至正元中,已與戎葵爭勝矣。」將蜀葵與牡丹對比,從一個側面說明,蜀葵在唐代曾多麼受寵。

但很快,蜀葵就因為種植太易、太多而為人輕視,唐代陳標《蜀葵》這首詩說得很直白:「眼前無奈蜀葵何,淺紫深紅數百窠。能共牡丹爭幾許,得人嫌處只緣多。」

在五代人張翊《花經》中,蜀葵排名已墊底:「胡葵,九品一命。」明代張謙德《瓶花譜·品花》仿照《花經》,將瓶中插花進行排序,千葉戎葵倒數第二,「八品二命」。

唐以後,蜀葵的地位在各種排行榜中墊底,它在詩文中的寓意,也是卑微地向著太陽。蜀葵傾陽向日的特性屢見於詩詞,寓意對君主的忠心。例如宋代韓琦《蜀葵》「不入當時眼,其如向日心」,楊巽齋《一丈紅》「但疑承露矜殊色,誰識傾陽無二心」,王鎡《蜀葵》「花根疑是忠臣骨,開出傾心向太陽」。其他花色的蜀葵同樣如此,例如明代高啟《白葵花》「誰憐白衣者,亦有向陽心」,蔣忠《墨葵》「莫言顏色異,還是向陽心」。可以說,在明代向日葵傳入我國之前,蜀葵就是中國的向日葵。

這也直接啟發了外來植物「向日葵」的命名。到了清代張之洞時,世人對蜀葵就更輕蔑了。張之洞《蜀葵花歌》云:「世俗貴耳斗奢華,洛花道好蜀葵丑。……此花雖賤君子貴」。「洛花」即洛陽花,這裡指牡丹。曾與牡丹爭寵的蜀葵,到了張之洞時,竟然被世人如此直白地貶為「丑」和「賤」。雖然張氏並不同於流俗,反認為它是君子所貴,但可見當時蜀葵的地位已是一落千丈。

02

向日葵的傳入

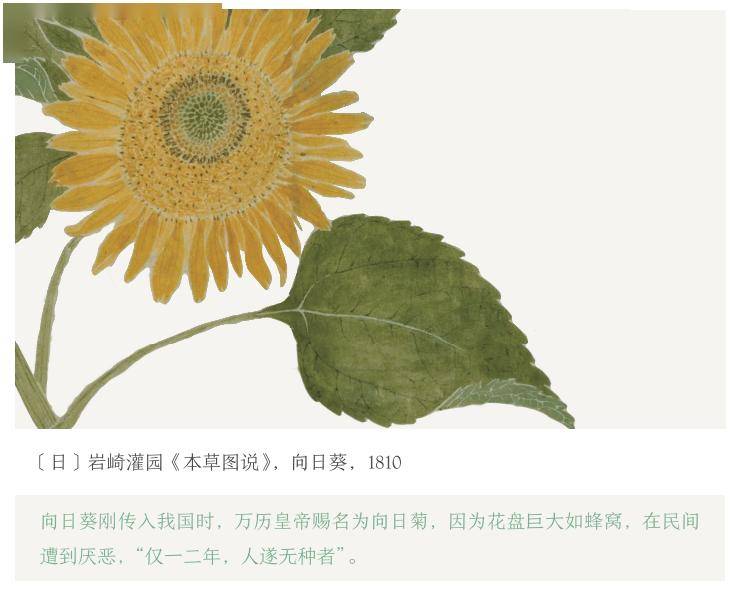

如今我們熟知的向日葵乃是菊科植物,為什麼會有錦葵科植物的名字呢?

向日葵原本只生長在北美洲,當西班牙殖民者踏上這片土地,見到那高大挺拔、花大如盤、隨日轉動的向日葵時,一定曾感慨世界上竟然有如此奇特的植物。於是,16世紀上半葉,向日葵被殖民者作為觀賞植物帶回歐洲大陸,「自17世紀早期起,向日葵金光燦燦的花盤就已經成為當時風靡歐洲的群芳譜中的當家花旦」。

很快,西方傳教士將向日葵帶入中國,一位宦官見到後高價買下,然後獻給了萬曆皇帝。但這名宦官並沒有記下這種植物的中文名,或許他想將這個命名的機會留給當朝之君。在向萬曆皇帝進獻之時,他可能轉述了傳教士告訴他有關這種植物的神奇之處:雖然它與萬壽菊同屬一類,但它的花盤始終朝向太陽,能夠跟隨日升日落而轉動。於是,萬曆皇帝賜其名為「向日菊」。

慢慢地,「向日菊」的種子散布到民間。萬曆年間,它曾在關中地區廣為種植,由於極易成活,很快就遍布籬落之間。但是與向日葵在歐洲受到的熱烈追捧相反,它在中國並未受到老百姓的歡迎。其原因就在於那巨大的花盤,《植品》說:「其花類一大蜂房,醜惡特甚。」它長得實在太醜、太像掛在樹上的馬蜂窩了,所以不過一兩年,無人再種向日葵。

以上向日葵傳入我國後遭到關中百姓厭棄的故事,詳見於《植品》。不久,明代王象晉《群芳譜》也收入了這個外來的新物種,將它列於「菊」篇之後作為附錄,名為「丈菊」,別名「西番菊」「迎陽花」。王象晉對這種花的描述與趙崡一樣:「雖有傍枝,只生一花,大如盤盂,單瓣色黃,心皆作窠如蜂房狀。」

以上有關向日葵的早期文獻都表明,時人皆知向日葵與菊花同屬一類,所以不少名字中都有「菊」。那麼,「向日葵」的名字怎麼來的呢?這時候就要請蜀葵出場了。

03

從蜀葵到向日葵

「向日葵」一名最早見於明代福建莆田人姚旅所著《露書》。這是一部記錄莆田風土民情的筆記,姚旅對這種新鮮事物的記錄如下:「萬曆丙午年,忽有向日葵自外域傳至。其樹直聳無枝,一如蜀錦,開花一樹一朵,或傍有一兩小朵,其大如盤,朝暮向日,結子在花面,一如蜂窩。」

據《露書》記載,向日葵傳入的年份為萬曆三十四年(1606)。鑒於《露書》所錄乃家鄉土產風物,上述內容應來源於姚旅的親歷親聞。可以推測,向日葵正是從東南沿海地區傳入我國,在被獻給萬曆皇帝得名「向日菊」之前,它就已經被莆田人取名為「向日葵」。因為大家覺得它更像是蜀葵,「直聳無枝,一如蜀錦」,「蜀錦」就是 蜀葵。姚旅將向日葵比之於蜀葵,因為無論是「直聳無枝」的外形,還是「朝暮向日」的特性,二者都存在相似之處。就這樣,向日葵這種外來的菊科植物,借用了我國傳統花木中蜀葵的名字,這個名字更貼近人們的認知,因此更容易為大眾所接受。

在它傳入我國數十年後,清初園藝著作《花鏡》將其收入第五卷,條目名就叫「向日葵」,別名「西番葵」,然後介紹說:「高一二丈,葉大於蜀葵,尖狹多刻缺。」也是將向日葵與蜀葵作比,而全文未提任何帶有「菊」的別名。一百多年後,吳其濬編《植物名實圖考》,依舊如《群芳譜》將其條目名定為「丈菊」,但是正文部分, 作者在全文引用《群芳譜》中的相關內容之後補充說:「此花向陽,俗間遂通呼向日葵。」事實證明,「向日葵」一名在民間更為流行,到清末時已成為通稱。而萬曆皇帝賜名的「向日菊」,雖然從植物分類學的角度上看更為科學,但未能流傳下來。

還記得當初看電視劇《金粉世家》,劇中金燕西與冷清秋躺在一片明艷的向日葵花田裡,那樣浪漫的場景和那滿眼的金黃色一樣令人印象深刻。誰曾想,當初遭人厭惡的「蜂房」,搖身一變,成為園藝界的明星。而梵·高那些金光閃閃、生氣蓬勃的向日葵油畫,更是讓它聞名世界。

直到今天,北京奧林匹克森林公園的一塊向日葵花田,每到花期都會吸引不少人前往拍照,是京城小有名氣的網紅打卡地。大家在欣賞向日葵那碩大的花盤時,大概不會想到向日葵一名其實源自於蜀葵,甚至當說到「葵」這個字時,腦海里首先浮現的是向日葵或葵瓜子。而我們的蜀葵,還是那個種在馬路邊野蠻生長、默默無聞的蜀葵。

午

端

《古典植物園》

作者 | 湯歡

出版社 | 商務印書館

出版時間 | 2021年4月

《古典植物園2》

作者 | 湯歡

出版社 | 商務印書館

出版時間 | 2023年10月