俄羅斯用血的代價,為我國敲響警鐘,爆發戰爭前要牢記3大鐵律

閱讀前,誠邀您點擊一下「關注」,方便您接收更多精彩內容,感謝您的支持!

2022年2月24日,就在北京冬奧會結束沒幾天,普京突然宣布針對烏克蘭展開「特別軍事行動」,對烏軍發起閃電戰。

起初,人們認為這是一場一邊倒的戰爭,俄羅斯將會在極短的時間內解決掉烏克蘭,並且達成自己想要的條件。

然而,在種種原因影響下,這場戰爭成了一場持久戰,直到如今也沒有分出勝負。

這其中既有其它國家的參與,也有著俄羅斯自身存在的問題。

雖然中國堅持中立,但如何看待這場戰爭,我們能從戰爭中得出什麼樣的教訓,也是極為重要的。

而縱觀整場戰爭,有三條俄羅斯血的教訓是極為重要的。

建立現代化的國防體系

俄羅斯為何遲遲攻不下烏克蘭,將一場閃電戰硬是拖成了長久的拉鋸戰,最明顯的無疑是俄羅斯在國防上的廢弛。

提起俄羅斯,我們第一反應可能會想起俄羅斯的前身——蘇聯老大哥,又會想起戰鬥力驚人的軍人,豪華的武器、先進的軍事科技,這是我們對於蘇聯或者俄羅斯的固有印象。

但是,這樣的固有印象的確已經過時了,如今的俄羅斯軍事,發生了極大的變化。

回顧俄烏衝突整場戰爭,雙方能夠打得旗鼓相當,高情商的說法可以叫做「棋逢對手」,低情商的說法可以稱之為「菜雞互啄」。

烏克蘭作為政局動盪的小國,有這種表現也在眾人意料之中。

但俄軍的表現則令人大跌眼鏡,隨著戰事的推移,俄軍越來越多的缺點浮出水面。

首先便是俄軍裝備更新換代太慢。

當年蘇聯的軍備力量雖然強,但經過了幾十年發展,很多也已經落後。

而俄羅斯軍隊卻一直在吃蘇聯的「老本」,軍隊中的很多裝備依然是蘇聯時代留下來的。

用著一堆「古董作戰」,俄羅斯軍隊怎麼可能會有很強的戰鬥力呢?

在俄烏戰爭之突,俄羅斯固然取得了巨大的軍事優勢,但這樣的優勢卻並非因為俄羅斯的軍備實力很強,而是烏克蘭的軍備力量太弱。

畢竟,俄羅斯雖然在用蘇聯「遺產」,但烏克蘭卻連遺產都沒有多少。

但隨著俄烏戰爭的發展,一些西方大國下場,給予了烏克蘭大量的軍事援助,讓俄軍落後的軍備逐漸捉襟見肘。

在空中力量方面,過去俄羅斯戰無不勝的蘇-35S和蘇-34戰鬥機,在進攻烏克蘭中部地帶的時候被烏軍方面精準打擊,遭到了不小的損失,沒能完成俄軍的既定任務。

現代化戰爭講究海陸空立體作戰,而空軍速度最快,最為靈活,還可以進行空中轟炸和空中打擊,往往是三軍中最先投身戰役的那一個,承擔著偵察敵情、掩護海陸力量的任務。

而俄軍空中力量沒能如願完成任務,自然會影響整體的軍事行動。

空軍表現拉胯,陸軍也不遑多讓。

在陸軍中,飛彈打擊和坦克作戰是極為重要的兩部分。

然而,這兩方面俄軍的表現依舊令人失望。

飛彈不像常規武器,常規武器的射程最遠也就幾千米,雖然武器上會搭載一些輔助瞄準的零件,但最後還是要用人力瞄準的,外在條件並沒有太苛刻。

但飛彈則不同,飛彈的的射程極廣。

以中國飛彈的標準為例,中程飛彈的射程在一千米到三千米,遠程飛彈的射程在三千米到八千米,而洲際飛彈的射程更是在八千米以上。

如此恐怖的射程,自然需要一些更加先進的制導手段。

在發明飛彈之初,往往採用慣性制導,這個方法的原理是在飛彈中安裝一個慣性測量單元,通過一系列精確的計算實現打擊。

但這個方法的問題很大,這樣發射飛彈需要進行計算,而進行計算就必須需要時間,戰場情況瞬息萬變,很有可能耽誤了軍事計劃。

況且在計算過程中,也無法保證不會出錯,打擊的精確度也很受影響。

因此,隨著技術發展,使用衛星定位打擊成了主流方式之一。

然而,隨著蘇聯解體、葉爾欽執政時期俄羅斯的「休克」經濟,俄羅斯的經濟問題愈發嚴重,軍事科技上的資金也越來越少。

舊的衛星無人維護,新的衛星又遲遲研製不出來,導致俄羅斯的衛星數量越來越少。

2024年4月,俄羅斯副總理曼圖羅夫在談話中提到:俄羅斯目前有240多顆衛星,今年計劃多發射100顆。

240顆,聽起來可能覺得不少,但需要知道的是,美國有6000多顆衛星,這兩個數字放在一起對比,差距之大不言而喻。

況且,這240顆衛星很多要投入民用,投入軍事使用的更是少之又少。

因此,在俄烏戰爭中,俄羅斯的飛彈打擊系統可以說是慘不忍睹。

一些定位畫面甚至模糊成了「馬賽克」,如此模糊的畫面,想要實現精確打擊簡直是痴心妄想。

而俄羅斯坦克也到了捉襟見肘的地步,在長時間的俄烏戰爭中,俄羅斯的裝甲部隊損失慘重,戰損率接近一半。

迫不得已之下,俄羅斯只好拉開一些「古董」型號的坦克。

這些坦克缺乏日常維護,很多都已經生鏽了,作戰性能十分堪憂。

由此可見,建立一流的現代化國防體系的重要性。

在俄烏戰爭打響之前,很多人認為:如今的世界很難打起第三次世界大戰了,和平是世界的主旋律,國家拿大量的資金髮展國防是杞人憂天。

但俄烏衝突可以說是為我們敲響了警鐘,無論是主動進攻的俄軍還是反擊的烏軍,都深刻詮釋著國防的重要性。

當今世界,唯有國防力量越強,戰爭才會離你越遠。

及時處理歷史遺留問題

俄烏衝突並非是最近幾年才出現,它是一個歷史遺留問題,最早可以追溯到蘇聯時期。

蘇聯時期,烏克蘭是蘇聯的最重要的加盟國之一。

然而,隨著蘇聯發展,衝突也越來越嚴重。

雖然烏克蘭加入蘇聯,但它還是希望能在蘇聯內部,獲得比較獨立和自由的地位。

但蘇聯希望加強對各加盟國的管束,加強中央的權力,這也是兩者最早期的摩擦。

如果只是這樣,還無法釀成巨大的矛盾。

畢竟早期的蘇聯處於快速發展期,每個加盟國都是受益者,自然不會多說什麼。

但隨著蘇聯工業化的進步,一個問題凸顯出來:工業化的資金和煤、鐵、天然氣等資源越發短缺。

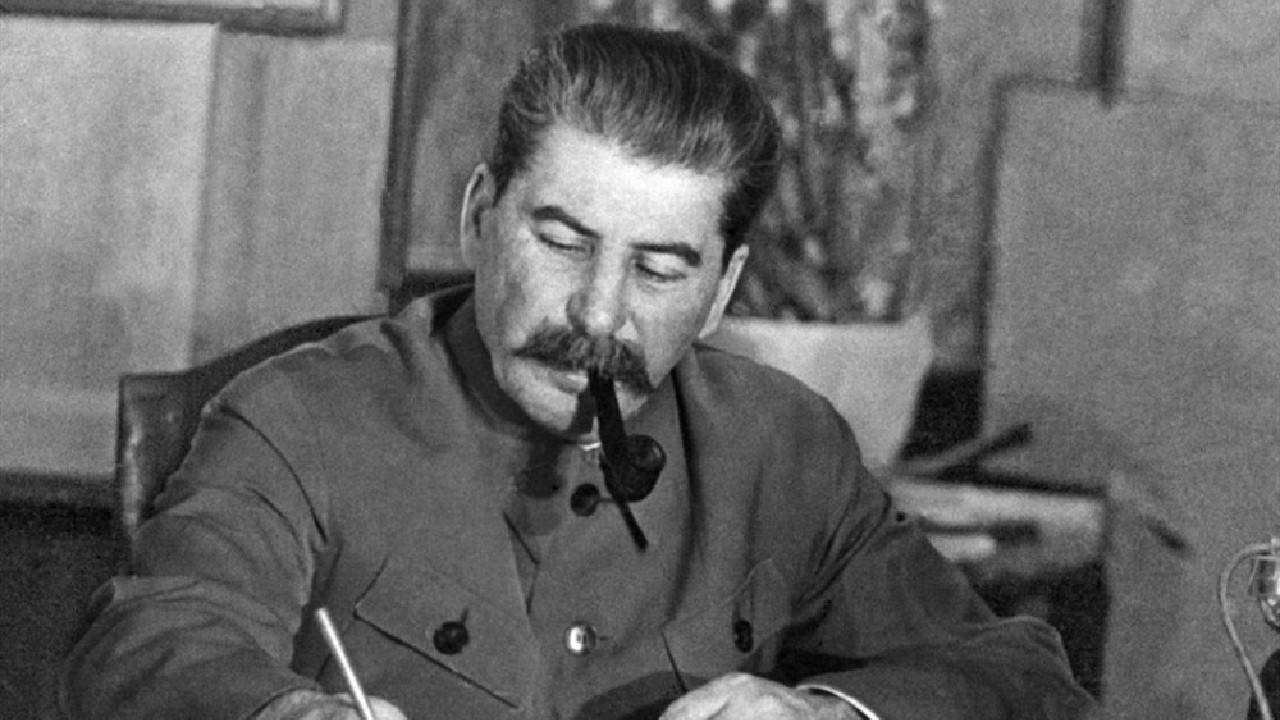

針對這個問題,當時蘇聯領導人史達林作出了兩個決策:農業集體化和開發烏克蘭東部地區。

所謂農業集體化,就是中國俗稱的「吃大鍋飯」,一群人建成集體農莊,一起勞作、一起耕作,收穫的糧食除自己的口糧之外,其它全部上交給國家。

國家在收到這些糧食後,把它們都賣向國外換取外匯,再將賺來的外匯全部投入到工業發展中。

這種方法雖然損害了農民的利益,但對於所有經濟實力較為薄弱、工業化處於起步的階段的國家來說,是廣為採用的一種方案。

雖然農業集體化的政策下,全國都要交糧食,但根據糧食生產狀況,蘇聯給出了不同的指標,生產糧食多的地區多交,少的少交,作為「歐洲糧倉」,烏克蘭自然要每年交付巨額的糧食。

1932年,工業化到了關鍵階段,蘇聯給烏克蘭下了一條死命令:交出770萬糧食!

恰逢那年烏克蘭遭遇了一些自然災害,糧食遲遲收不上來。

征糧隊只好把烏克蘭全境都搜颳了一遍,連百姓的口糧都不放過。

而僅僅一年後,大饑荒爆發了,大量沒有糧食儲備的烏克蘭人餓死。

多數人認為,在這一場大饑荒中,有上百萬烏克蘭人死亡。

可以說,烏克蘭人對農業集體化是十分仇視的。

而開發烏克蘭東部,則是出於當地優勢的考慮。

蘇聯幅員遼闊,資源豐富、也存在著一些經濟基礎較好的地區。

但很多地方的問題在於,資源豐富和經濟不可兼得。

例如蘇聯東部石油和礦產資源極為豐富,但氣候嚴寒、人煙稀少、距離東歐平原很遠,開發成本和難度相當之大。

而東歐平原經濟較為發達、人口稠密,卻多數地方資源並不豐富。

而相比之下,烏克蘭東部地區算是少有的兼顧資源豐富、具備產業基礎等多個優勢的地區。

因此史達林決定:開發烏克蘭東部地區。

最初,烏克蘭也十分高興,畢竟發展烏克蘭地區可以促進經濟發展,帶動就業,這是完完全全的好事啊。

然而,隨著開發的進行,烏克蘭人發現,蘇聯在烏克蘭東部開發資源,一部分用於其它地區的建設,一部分出口賺錢,賺的錢收歸中央,烏克蘭自己卻沒有撈到多少好處。

這讓烏克蘭十分憤怒。

若是蘇聯一直存在,這些矛盾可能還會被強行壓下。

但1991年,蘇聯壽終正寢,烏克蘭的憤怒也正式擺到了檯面上。

俄羅斯作為蘇聯的繼承人,烏克蘭將怒火轉移到了俄羅斯身上。

而俄羅斯自詡蘇聯繼承人,認定烏克蘭是自己的勢力範圍,不允許烏克蘭投靠希望,最終釀成兩國戰爭。

由此可見,兩國沒有正確而及時地處理歷史遺留問題,最終導致兵戈相向。

這也啟示中國,面對問題,不能依賴舊有思維,要務實地去解決問題。

所幸,中國也意識到了這個問題。

在新中國成立之初,我國就及時解決與各國邊界問題,防止邊境衝突。

在2000年到來之際,我國著力解決和鄰國的歷史遺留問題,避免了很多誤會。

發展才是硬道理

說一千道一萬,發展才是一個國家最大的道理。

只有有錢,你才能去發展軍事、發展工業、搞好外交,發展始終是一個國家最重要的議題,俄羅斯的經歷也給我們敲響了警鐘。

隨著俄烏戰爭的拉鋸,西方各國下場制裁俄羅斯,凍結俄羅斯資金,撤走在俄羅斯的產業。

俄羅斯遭遇了,前所未有的經濟寒冬。

但深一層思考,西方為何會如此有恃無恐地制裁俄羅斯?根本原因還是俄羅斯經濟不行。

俄羅斯經濟較為薄弱,經濟發展的大頭在石油、天然氣等資源出口和重工業。

但全世界很多國家都以出口資源為生,並非只有俄羅斯。

而俄羅斯的重工業的發展也已落後時代,經濟狀況可以說是十分堪憂。

而俄羅斯與西方各國的經濟聯繫,則也是少之又少。

西方對俄羅斯的訴求,幾乎只有買石油、天然氣等資源。

但沒有俄羅斯的資源,西方各國也可以接受。

試想,若是俄羅斯經濟發展,幾乎在每一個領域都與西方其它國家有著密切合作,它們還敢如此有恃無恐地制裁俄羅斯嗎?答案顯然是不能。

再看俄羅斯軍事上的受挫,追根溯源其實也是經濟不行。

所謂「大炮一響,黃金萬兩」,打仗說根本就是打錢,裝備更新換代需要錢、裝備維護需要錢、研究先進的軍事技術也需要錢,沒有錢在軍事上是寸步難行的。

俄羅斯沒有足夠的資金,是在這場俄烏衝突中表現拉胯的最重要的原因。

因此,中國也應吸取教訓,無論發生了多麼嚴重的事情,始終要堅持發展經濟。

針對於西方各國,在政治上可能會有對抗,在經濟上也要加強合作,互惠互利。

總之,雖然中國並未參與俄烏衝突,但也要研究戰爭中的問題,總結經驗和教訓。

參考文獻:

華語智庫《俄烏戰事久拖不決,暴露出俄軍三大致命問題》

澎湃新聞《俄烏衝突下俄羅斯外交的困境與「亮點」》

北京日報《深度解讀兩年鏖戰:俄烏之戰的幾個問號》