95後昆明女孩唐艾鑫,如今已是雲南雜技舞台上的老演員。大大小小的演出超過了上千場,今年已經是她登上雜技舞台的第20年。從初登舞台展現「驚、險、奇」技巧的單一節目,演變到如今融入了劇情、表演、舞蹈等諸多元素的雜技劇,這種看似平常的舞台進化,給雜技行業和雜技演員們帶來了更多新挑戰。

6月初,在雲南省雜技團有限公司創編的大型雜技輕喜劇《野象谷》中,唐艾鑫和1999年出生的小伙兒練勁松搭檔擔任主演,用力量和技巧藝術化演繹了中老鐵路建設中,發生在人與亞洲象之間的有趣故事,帶給觀眾驚險又美妙觀感的同時,呈現了一幅人與自然和諧共生的生動畫卷。

時長90分鐘的雜技表演,更像是一出以雜技藝術為基底的歌劇、話劇或是舞劇,更像是傳統雜技的進階版本。

結緣

母親牌友引薦,小女孩登台獻藝

「有點像男娃娃性格」的唐艾鑫,從小沒少惹禍,調皮到讓家人頭疼。

媽媽一次偶然的牌局,卻讓她和雜技結下了不解之緣——麻將桌上聽聞了唐艾鑫的「事跡」後,同小區的一位阿姨說她適合練雜技,或許可以一試。於是在這位「麻友」(雜技團的老師)的引薦和媽媽的引導下,8歲的唐艾鑫來到位於昆明北門街的雲南省雜技團,在經過了一系列檢查、面試後,成了雜技團的學員。

小時候,唐艾鑫覺得雜技就像孫悟空一樣神奇,可以飛來飛去,有七十二變。在歷經了6年時間軟開、跟斗、力量、高空等一系列雜技基本功的訓練後,14歲的唐艾鑫正式成為一名雜技演員。

「剛來時,就開始練習壓腿、開胯,我又怕疼,就天天哭。當時,這裡還是一層的那種瓦房,整個練功場都是我的聲音。慢慢又練頂(倒立),有時候練一把頂,一個多小時不下來,晚上睡覺都翻不了身,感覺身上到處都疼。」回憶起小時候的練功歲月,唐艾鑫感嘆:簡直是苦痛交加,「接觸空中技巧的時候,天天抓槓鈴,手磨到起水泡,撕掉水泡纏上膠布又繼續練,手掌疼到不能碰東西,電動車的把手都不敢握,只敢用手指尖捏東西。現在想想,那些都堅持過來了,還有什麼苦堅持不了的。」

通常,雜技演員從練童子功到登台演出,需要五六年時間,29歲的年紀,也幾乎到了雜技演員黃金年齡的邊緣。

「以前,單純地表演好技巧就可以了,上台的時候幾乎沒有表情管理。後來,慢慢地要加入舞蹈、形體、表演,要賦予角色靈魂,感覺東西越加越多。」小時候的新奇好玩,如今變成一份安身的工作,唐艾鑫覺得越長大反而會越緊張,「現在會嘗試很多新的東西,因為在做一些高難度技巧的時候不敢笑,導演就會一點點幫我們糾正,做某些技巧的時候怎樣代入人物的狀態,每天對著鏡子練習,遇到一些表演上不熟悉的地方,會考慮很多,就怕表現不好。」

進化

從單一表演轉向「劇時代」

雜技,亦作「雜伎」,在中國古代被稱為「百戲」,是一種歷史悠久的表演藝術形式,囊括了柔術(軟功)、車技、口技、頂碗、走鋼絲、變戲法、舞獅子等諸多技藝。

每一種技藝,無不挑戰著人體極限,雜技演員們運用高超的技藝展示著人類身體的無限可能,新奇、驚險、刺激、美妙……豐富多樣的表演形式不盡相同,各有千秋。如今,隨著演出市場的火熱,人們文化需求及審美水平也日趨提高。雜技行業也在悄悄改變,以擁抱的姿態迎接演出市場的日新月異,以便在與演唱會、音樂節、話劇、音樂劇、兒童劇、脫口秀等各類演出賽跑中,不致掉隊。

從傳統雜技「炫技」演出,到如今一整部劇目的呈現,雜技的演出形式,已經從單純的表現「驚、險、奇」,逐步走向融入劇情、舞蹈、表演等元素的雜技劇的呈現。

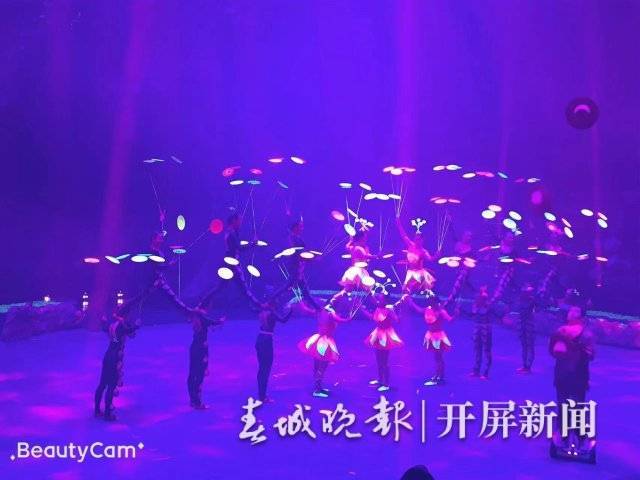

獨輪車、蹦床爬竿、網吊、晃梯、雙人技巧、肚杆登鼓、口簽子等20餘組雜技節目,在劇情串聯下有機結合,配合以布景、燈光、音樂。一場90分鐘的演出,讓人看得賞心悅目,步步驚心,酣暢淋漓,趣味橫生。

「近年來,我國雜技在市場化和網際網路的浪潮中迎來了『劇時代』的轉型,隨著雜技劇的出現和日趨成熟,觀眾經常可以在正規劇場內看到品質較高的雜技類演出,雜技演員的地位和人們對雜技的認知都有所提升。」雲南省雜技團有限公司副總經理周紅萍表示,作為我國傳統藝術門類的雜技,在演出市場日趨火熱的同時,逐步受到更多人的關注和熱愛,這種轉變,是潛移默化的。

「傳統的雜技就是先來一把技巧,然後一個亮相。慢慢又加入了音樂,加入舞蹈,這些都是雜技跟著時代而進步的,如果自己跟不上那就只能走向淘汰的邊緣。」在雜技演員練勁松看來,雜技演出的變化主要在於技巧與音樂、舞蹈、表演的配合,針對這些變化帶來的挑戰,沒有捷徑,只有在日常的訓練和排演中一點點打磨,逐步突破,「每排一部劇,我們都會接觸不同的角色,主體還是技巧,形式有變化,肢體表演就會有很大不同。」

5月底,臨近雜技劇《野象谷》正式演出,在練功房內最後一次合成排練後,唐艾鑫、練勁松和其他40餘位演員,匆匆吃過晚飯,便開始了一項浩大的工程——拆裝道具,直到將近晚上11點收工,10多米的大卡車裝滿開走,運往在雲南大劇院準備裝台。

上一齣劇目的演出的道具,裝了三車。演員們半開玩笑地說,最輕鬆的時刻,可能是正式上台表演的時候。相比於舞台上的專注與從容,雜技演員們幕後的付出太多太多——可能是高強度訓練下的身體疲勞和疼痛,可能是在突破身體和心理極限時在意志邊緣的博弈,可能是通宵達旦的排演,可能是面對市場競爭、觀眾口味變化的心理壓力……

唐艾鑫坦言,一出雜技劇的排演過程,很累很疲倦,有時候又很枯燥,甚至有點像扒了層皮的感覺,「真的只有到演出告一段落,曾經覺得很難的地方實現突破,或者面對不同的挑戰自己做到了,就會很有成就感。能夠得到觀眾的掌聲和認可,會發自內心地驕傲,在那一刻覺得,平日的付出算不了什麼。」

現狀

人才日漸稀缺和流失

上午練功,下午和晚上排練節目,這幾乎是雜技演員們整個五月份的常態。自我支配的練功時間裡,唐艾鑫和練勁松會各自訓練常規技巧,保持身體狀態,也時常湊在一起,打磨著劇中兩人配合的戲份。

練勁松來自四川自貢,原本在當地一家私人雜技團。2017年左右,由於經營不善,雜技團就地解散。

2019年初,雲南省雜技團有限公司到自貢選演員,練勁松參加了選拔。練勁松清楚地記著,當年3月4日,他隻身來到昆明,一個月後正式入職。

練勁松的認知中,雜技是自由的表演藝術,可以沒有束縛地展示自己。如今,雜技不僅僅是他的工作,還夾雜著他對雜技的愛,對更精湛的雜技技巧的追求。而像他一樣對雜技有著熱愛和執著的年輕人,愈發稀少。

「年齡大的演員逐漸退出舞台,而新一代的演員可能還在成長和學習階段。行業內待遇和保障問題以及社會偏見等諸多因素影響,一些已經從事雜技表演的年輕演員,可能會選擇轉行或離開雜技團,雜技人才匱乏與流失現象還是比較普遍。」雲南省雜技團有限公司演員管理中心總監楊君平表示,雜技技藝的傳承面臨著斷層的嚴峻形勢,這可能進一步影響雜技表演的傳承和發展,「雜技表演幾乎都是高難度動作,對演員的體力和技巧等身體素質的要求極高,雜技藝術需要長時間的刻苦訓練,這種訓練的艱辛和嚴苛使得很多年輕人望而卻步,很多家庭也不願意孩子來吃這份苦。」

此外,雜技「不玩命就沒錢賺」「雜技就等於街頭雜耍」等觀念誤區,也讓很多家庭和孩子對雜技敬而遠之。

「有的朋友聽說我從事雜技這一行,就會問『那你會不會胸口碎大石』『你會不會口吞鋼珠』。」這類問題讓練勁松很是詫異,反而會用「技巧類的舞蹈」向朋友一點點闡釋。

「雜技作為一種藝術形式,可謂包羅萬象,其本質是通過精湛的技巧和表演來展現人體的美感和力量。」楊君平認為,不少人確實存在認知誤區,對於充斥網絡的「雜技『不玩命就沒錢賺』」的觀念,他顯然並不認同,「雜技演員的訓練和表演應該建立在科學、合理和安全的基礎上,而不是以生命為代價來博眼球。將雜技與『玩命』聯繫在一起,不僅是對雜技藝術的誤解,也是對雜技演員的不尊重。」

「雜技+」

探索打造文旅融合新產品

由於資金和資源等諸多方面原因,很多雜技團體難以在市場上立足,而這種觀念和誤區的產生,或許正是在激烈的市場競爭下,忽視了藝術創新和品質提升,雜技發展遭遇瓶頸的表征。

「雜技本身是一個非常難去創新的行業,每一把技巧都需要演員反覆練習幾百次,到實現節目的演出標準,可能需要一到兩年時間。」雲南省雜技團有限公司藝術創作中心主任戚文倩表示,隨著觀眾審美水準的變化,現在更需要的是結合當今市場的流行元素,設計打造適合時代潮流的雜技劇。

2019年至今,雲南省雜技團有限公司打造的《飛象麥昆》三部曲系列雜技劇駐場昆明動物園演出,融合了大眾審美輕鬆幽默、雜技驚險的雜技劇,目前已經演出上千場。

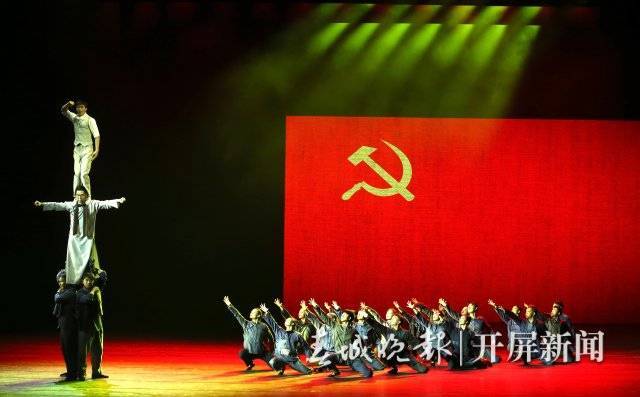

2021年10月20日,大型雜技舞台劇《聶耳》在昆明成功上演,該劇以人民音樂家——聶耳的生平作為故事藍本,以雜技藝術為主,融合魔術、滑稽、歌舞、戲劇等多種藝術表現形式,同時在雜技技術、舞台道具、音樂製作等多方面進行創新。2022年,《聶耳》獲得雲南省文化精品工程優秀作品獎;2023年,獲第十一屆全國雜技展演優秀劇目獎。

2024年2月,結合傳統文化復興和國風題材,在昆明世博園景區首創了雲南首部「行浸式」古風演藝《唐韻·百戲圖卷》參與到東方之光古風不夜城中,成為春節期間刷屏網絡的「夜遊」打卡地標。

過去幾年,雲南省雜技團有限公司不僅先後在雜技結合劇本,雜技結合話劇上有所成就,更是在文旅融合上不斷嘗試。

「沉浸式魔術互動小劇場《魔力時光機》走進東風韻,以《中國雜技 有我登場》為主題的雜技快閃走進茶馬花街,都是雜技在文旅融合方面的探索。」雲南省雜技團有限公司副總經理周紅萍表示,為進一步拓寬內容資源,擴大用戶範圍,提升創作能力,雲南省雜技團有限公司研發和創新了很多「雜技+旅遊」「雜技+景區」的演藝產品,推出了一些新娛樂新演藝形式和新品牌。大型雜技輕喜劇《野象谷》同樣是文旅市場的演藝產品,下一步將考慮和景區進行合作和聯動。

連結:

雲南省雜技團

1956年,雲南省雜技團成立,受雲南民族豐富多彩的民族文化藝術的滋養,所創作的節目將高難度的雜技技巧和獨特的民族藝術巧妙地融合在一起。經過60多年的不懈努力,已發展成為國內規模較大的專業性文藝團體。

2010年,雲南省雜技團註銷事業編制,實行整體轉企,並成立了雲南省雜技團有限公司,與雲南藝術劇院(雲南演出公司)、雲南省歌舞劇院一起組建成立雲南演藝集團,劃歸雲南文投集團。2017年,一併重組進入華僑城集團。

目前,雲南雜技團擁有一支由優秀藝術專業技術人員組成的雜技演藝團隊,是集雜技魔術節目及各類文藝節目的策劃運營輸出、專業雜技演員培養及輸出、雜技魔術專業演員及其他各類演員經紀、專業劇場運營及設計、綜合性文藝演出項目的策劃運營於一體的大型演藝服務單位。

雲南省雜技團

1956年,雲南省雜技團成立,受雲南民族豐富多彩的民族文化藝術的滋養,所創作的節目將高難度的雜技技巧和獨特的民族藝術巧妙地融合在一起。經過60多年的不懈努力,已發展成為國內規模較大的專業性文藝團體。

2010年,雲南省雜技團註銷事業編制,實行整體轉企,並成立了雲南省雜技團有限公司,與雲南藝術劇院(雲南演出公司)、雲南省歌舞劇院一起組建成立雲南演藝集團,劃歸雲南文投集團。2017年,一併重組進入華僑城集團。

目前,雲南雜技團擁有一支由優秀藝術專業技術人員組成的雜技演藝團隊,是集雜技魔術節目及各類文藝節目的策劃運營輸出、專業雜技演員培養及輸出、雜技魔術專業演員及其他各類演員經紀、專業劇場運營及設計、綜合性文藝演出項目的策劃運營於一體的大型演藝服務單位。

春城晚報-開屏新聞記者 高偉 資漁 翟劍 攝影報道

一審 楊茜

責任編輯 易科彥

責任校對 劉自學

主編 何曉宇

終審 編委 李榮