21世紀經濟報道記者雷晨 北京報道 A股再迎重大調整。10月30日起,滬深主板A股公司市值退市標準正式調整為5億元。此次調整,不僅是數字上的簡單變化,更是加強資本市場基礎制度建設的重要一步。

回首過去,市值退市制度從無到有,不斷完善,如今的調整更是順應了市場發展的新需求。隨著A股市場加速出清,優勝劣汰效應愈發顯著,首家因市值退市的* S深天已成為歷史的註腳。

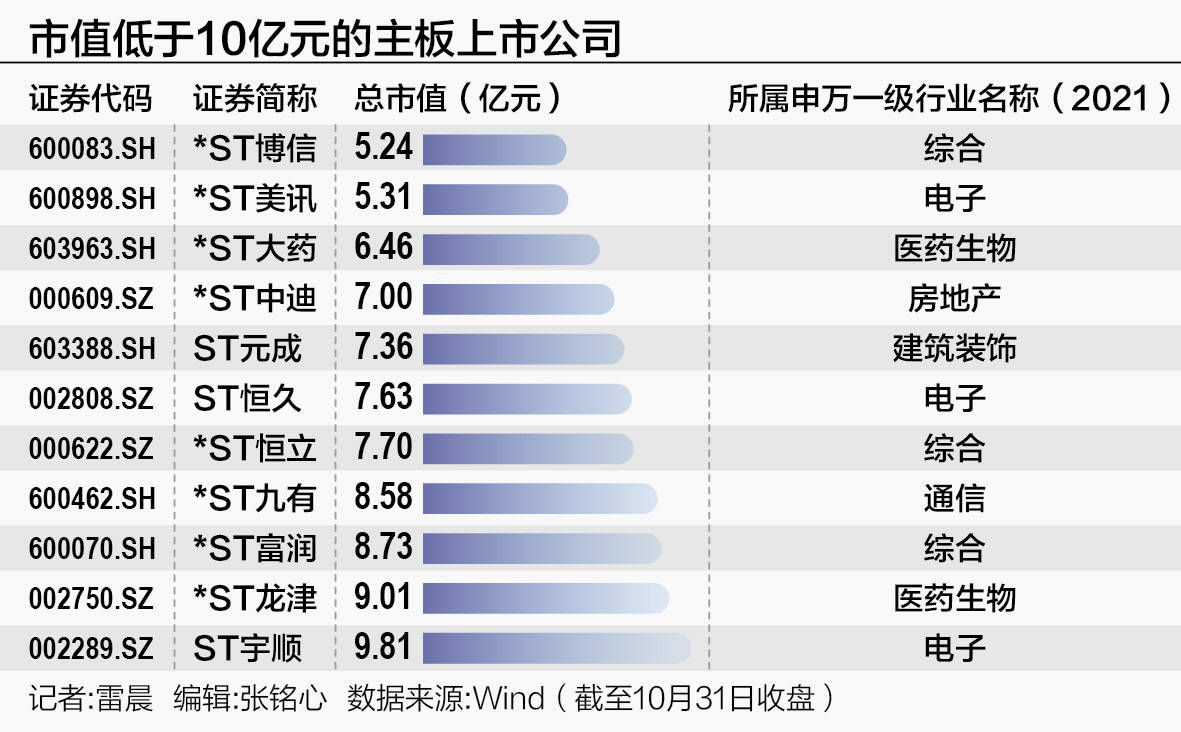

而當下,眾多市值接近新門檻的公司正面臨著挑戰。截至10月31日收盤,A股市值低於10億元的上市公司達到43家。

在受訪專家看來,通過提高退市標準,監管層鼓勵資金流向那些能夠有效利用資金、推動技術創新和產業升級的企業,從而促進經濟的整體發展。

「一個有序、公平、透明的資本市場能夠增強投資者的信心。通過清理市場中的低效企業,監管層可以提高市場的整體運行效率,增強投資者對市場的信任。」匯生國際資本行政總裁黃立沖對21世紀經濟報道記者表示。

主板市值退市門檻調至5億元

退市制度是資本市場重要基礎性制度,深化退市制度改革是加強資本市場基礎制度建設的重要環節。

據了解,2020年12月31日,滬深交易所發布的退市新規,首次增加了「連續20個交易日每日股票收盤總市值均低於3億元」的市值退市指標。

市值是股票價格與總股本的乘積,其綜合反映了市場對公司未來發展前景、盈利能力、資產質量等諸多因素的預期。

今年4月,滬深交易所修訂完善了相關退市規則,將主板A股(含A+B股)公司的市值退市標準從3億元提高至5億元,並自今年10月30日起正式實施。

新的退市規則,著眼於提升存量上市公司整體質量,通過嚴格退市標準,加大對「殭屍空殼」和「害群之馬」的出清力度,削減「殼」資源價值;同時,拓寬多元退出渠道,加強退市公司投資者保護。

根據《上海證券交易所股票上市規則(2024年4月修訂)》規定,在上交所僅發行A股股票的上市公司或者既發行A股股票又發行B股股票的上市公司,連續20個交易日在上交所的每日股票收盤總市值均低於5億元的,上交所決定終止其股票上市。

為保證新老規則平穩過渡,交易所明確指出,在10月30日前,如果上市公司A股(含A+B股)的股票總市值低於3億元的情形延續至10月30日或者以後,將連續計算相關期限並適用原規則關於市值退市的規定。

在新的市值退市標準實施後,滬深主板公司的市值退市門檻由3億元提升至5億元,而上交所科創板、深交所創業板、北交所、滬深純B股公司的市值退市標準保持不變,依舊為3億元。

南開大學金融發展研究院院長田利輝告訴21世紀經濟報道記者,調高主板市值退市標準至5億元,反映了監管層對資本市場規則的不斷優化和嚴格把控,目的是提升市場整體質量及上市公司競爭力,促進市場的穩定和健康發展,這順應市場發展和公司實際情況。同時,這也有助於優化資源配置,淘汰市場中的低效公司,保護投資者利益。

此外,他認為,提高市值退市標準還有助於引導價值投資,鼓勵投資者關注公司基本面。「監管層致力於打造一個穩定、透明、可預期的發展環境,尊重市場規律,遵守契約精神,深入推進『放管服』改革,充分發揮市場在資源配置中的決定性作用。」

黃立沖亦表示,監管層提高退市標準的主要用意在於優化股票市場的結構,確保市場資源能夠更有效地分配給那些具有競爭力和發展潛力的企業。

他認為,提高市值退市標準可以淘汰那些業績不佳、市值低下的公司,這樣的公司往往難以為投資者帶來良好的回報,也不利於資本市場的健康發展。通過退市機制,可以將這些公司從主板市場中剔除,從而留下那些更有活力、更能貢獻經濟增長的企業。

「通過提高退市標準,促使上市公司注重自身的質量和長期發展,而不僅僅是短期的市值表現。這有助於提升整個股票市場的質量,吸引更多的長期投資者,減少投機行為。」黃立沖提到。

小市值公司退市危機漸近

資本市場正加速出清,優勝劣汰效應進一步顯現。據21世紀經濟報道記者不完全統計,今年以來已有55家公司完成退市。當前,A股上市公司共有5363家。

9月2日,*ST深天正式摘牌,成為市值退市的首家A股上市公司。在其退市案例中,退市標準仍為3億元。

*ST深天是一家在深圳交易所上市超過30年的老牌企業,主要從事商品混凝土的生產和銷售、房地產的開發及物業管理等業務。該公司總市值曾超過50億元,但近年來經營狀況每況愈下。

此前,該公司股票在今年6月27日至7月24日期間,連續20個交易日的收盤市值均低於3億元。8月21日,*ST深天收到深交所出具的《關於深圳市天地(集團)股份有限公司股票終止上市的決定》。

Wind數據顯示,截至10月31日收盤,A股共計43家上市公司市值低於10億元。其中,滬深主板有11家,科創板有3家,創業板僅有1家,北交所有28家。

按照申萬一級行業口徑,這些公司所屬行業主要集中於機械設備(11家)、基礎化工(4家)、電子(3家)、環保(3家)、農林牧漁(3家)、醫藥生物(3家)等行業。

值得注意的是,市值低於10億元的主板上市公司,均為ST類股票,包括*ST博信、*ST美訊、*ST大藥、*ST中迪、ST元成、ST恆久、*ST恆立、*ST九有、*ST富潤、*ST龍津和ST宇順。

ST類公司業績表現均難言樂觀。以其中市值最低的*ST博信為例,該公司市值僅為5.2億元。今年前三季度,公司營業收入為6446.8萬元,同比下降71.89%;扣非歸母凈利潤為-3164.12萬元,同比下降104.87%。

科創板方面,市值低於10億元的3家上市公司——卓錦股份、奧福環保、力源科技,均在2019年至2021年期間登陸資本市場。

當前,這3家上市公司的股價均處於歷史低位,但細分來看,不同於卓錦股份、力源科技股價的「上市即巔峰」,奧福環保在上市次年股價攀升至92.53元/股後,才逐漸走低,截至10月31日收盤,股價報收於11.32元/股。

創業板方面,僅*ST迪威市值低於10億元,為7.64億元。2024年三季報顯示,公司前三季度營收約3.27億元,同比增加92.6%;歸屬於上市公司股東的凈利潤為-2888.77萬元。

資本市場中,每一席上市資格都尤為珍貴。對於低市值個股而言,若要維護其上市地位,可以從哪些方面著手努力?

田利輝告訴記者,對於市值在「警戒線」徘徊的企業,他建議:上市公司應通過改善經營和基本面來提升自身的市場價值和投資者信心;在合理合規的基礎上,企業可以通過大股東增持、資產重組等方式進行市值管理,以降低市值過低帶來的退市風險。

在黃立沖看來,首先,上市公司應專注於提升其核心業務的盈利能力,通過增加收入、控制成本和提高效率,改善財務報表,吸引投資者的關注,從而提升市值;其次,要確保其商業行為合乎道德,建立健全問責制度,並及時公開財務和經營信息;再次,上市公司可以考慮通過戰略重組或業務轉型來改善其市場定位,這可能包括剝離非核心資產、尋求新的增長點或進入新的市場;最後,加大研發和創新,上市公司可以開發新產品或服務,提高市場競爭力,推動其長期增長。

更多內容請