馬科馬屬的動物太瘋狂了!染色體數量相差巨大,但卻可以隨意雜交

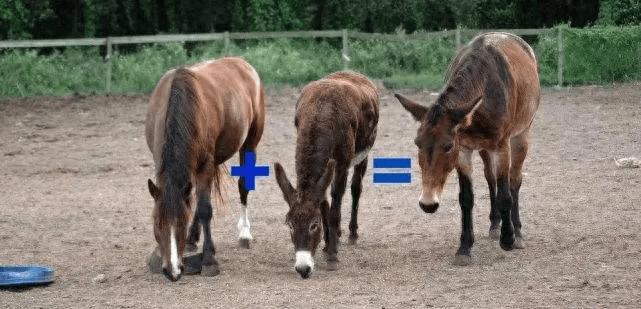

馬科馬屬的動物太瘋狂,馬-驢成騾,斑馬-驢成驢斑獸,而斑馬和馬也能有後代,叫斑馬馬!

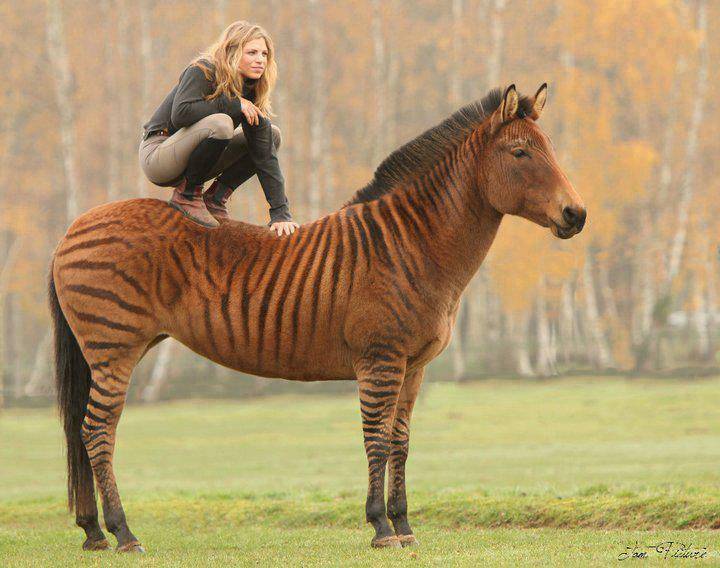

由於馬大多是一抹色的,而斑馬,以條紋聞名,這兩種動物的後代會長啥樣?更像馬,還是更像斑馬?

關鍵點在於,條紋長哪裡!

皮特

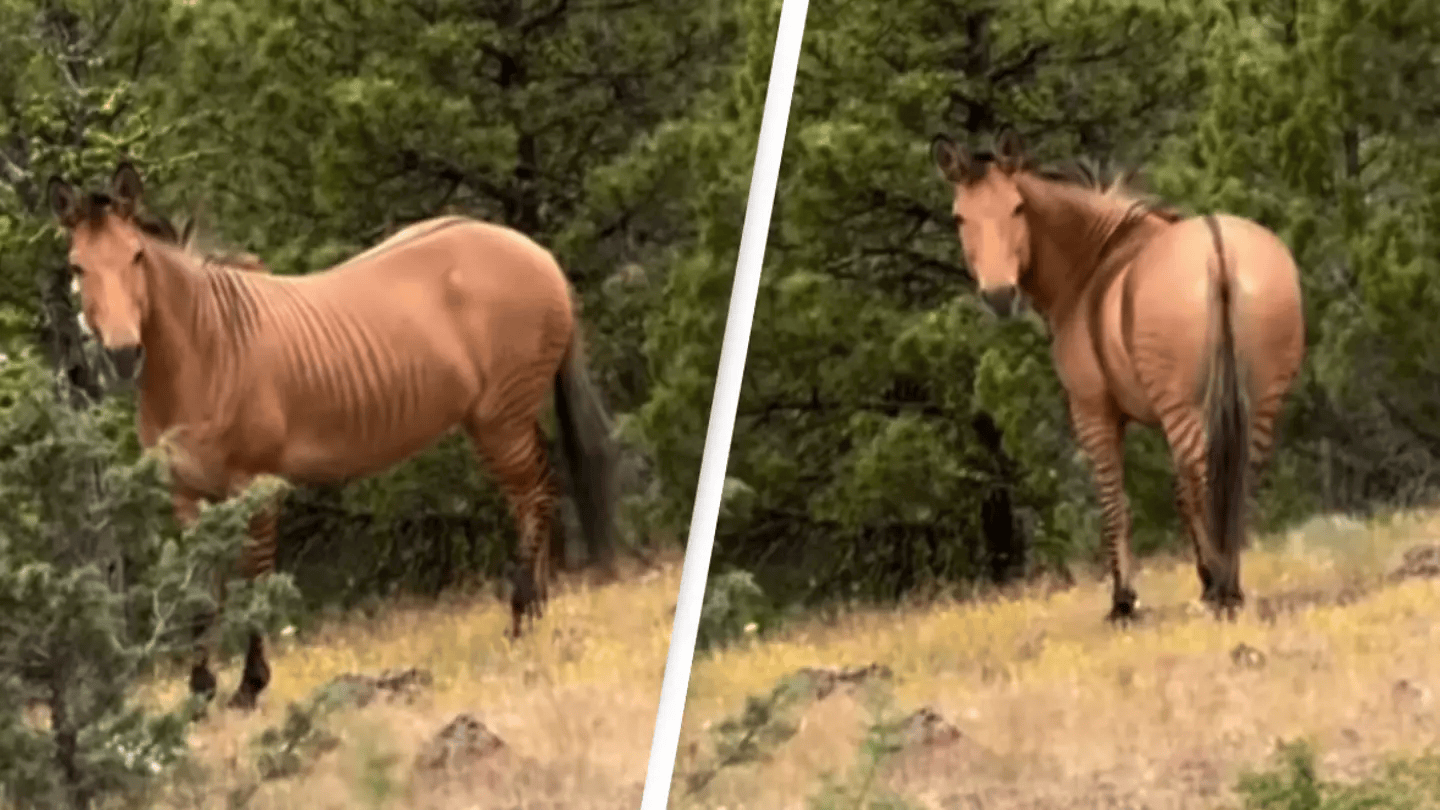

最近被人類解救的皮特,是一隻雄性的斑馬馬,它看起來就是典型的棕色,只是腿比一般的馬要短不少,身上還有多處條紋,分布在腿上和腹部兩側。

花斑馬和斑馬後代

艾克莉絲的父母分別是一頭雄性斑馬和一頭雌性馬,結果它完美繼承了雙方的優點,只在頭部和屁股上有條紋,感覺像是身體被塗了白油漆。

當然也有亂長,就像這隻:

還有隻長在腦門的:

斑馬和馬為什麼會產生後代?它們沒有生殖隔離嗎?

從科學家角度來說,不同的動物之間確實存在生殖隔離。

生殖隔離的大概意思是,在自然情況下,動物之間一般不會互相吸引,因此不會交配,即使不小心相愛了,產生後代,後代是不可育的。

騾就是典型案例,它是馬和驢的後代,不是自然的產物,而是人類操縱的成果。

對於斑馬馬來說,原理是差不多的。

馬、斑馬、驢,這三種動物都屬於馬科馬屬,從親緣關係上來說,算是比較近的。

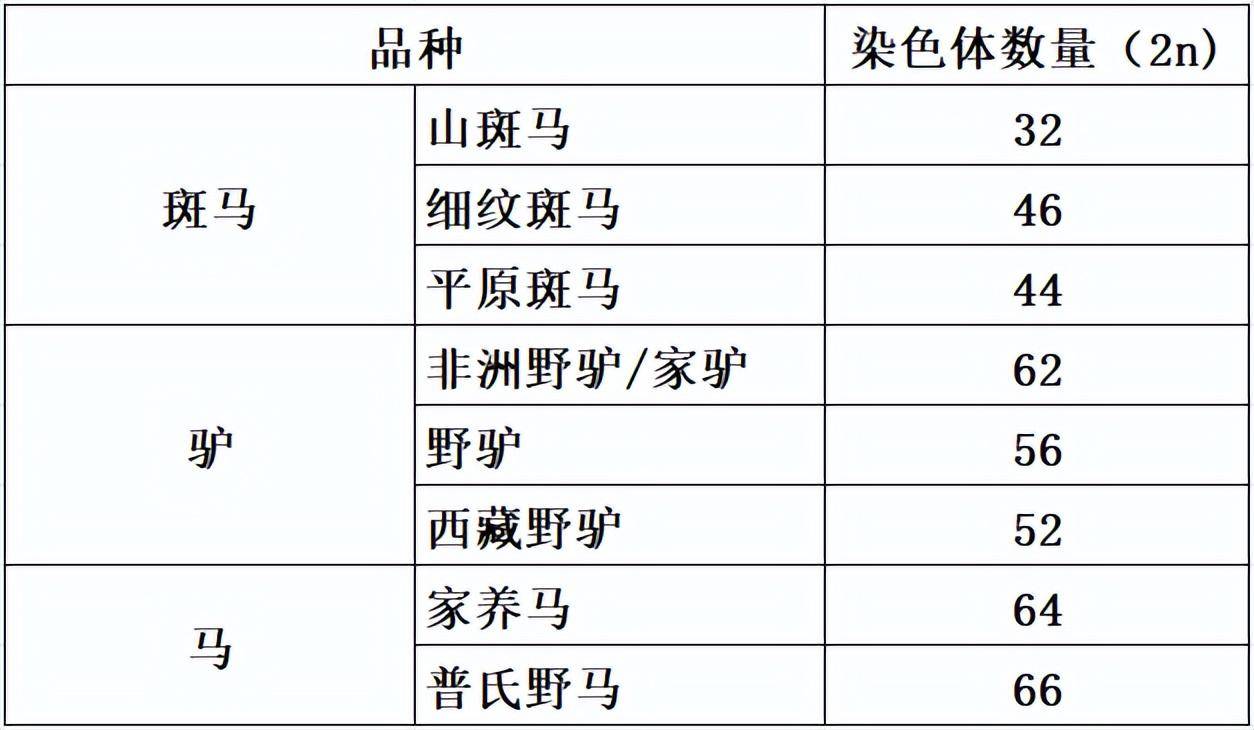

但這幾種動物的遺傳基因差異很大,最典型的就是染色體數量是不一樣的。

而且,極其複雜,馬和馬,斑馬和斑馬之間都差別很大,可以看一下下面這個表格:

染色體差異這麼大的情況下,斑馬馬是怎麼出現的呢?

舉個例子,家養馬64 條染色體,平原斑馬44 條染色體,產生的生殖細胞分別是32條和22條。正常情況下,這兩種配子是不可能配對成功的,自然也不會結合成受精卵,更不用說健康活下來。

但是,基因的組合實在太多了,總有運氣爆表的時候,不僅配對成功了,還成功誕下了幼崽,而這個幼崽的染色體數量就是54條。

這個幼崽,幾乎是不孕的!

用「幾乎」這個詞,其實是因為,在這個基礎上,還有更小機率的情況。

因為父母染色體差異太大,產生的幼崽,雌性生育能力較差,雄性通常不育。

如果雌性幼崽,再和雄的馬/驢結合,還是有極小極小機率生下後代的。

就拿騾子來說吧,本身是馬和驢的後代,染色體一般是63條,但現實中就存在幾十例雌性騾子和雄的馬/驢結合,產生後代的案例。

所以說,雜交產生的後代只能稱之為高度不育,不孕機率高度接近為0,但不是完全不可能。

為雜種優勢,突破生殖隔離

生殖隔離,其實是保護物種基因的一種方式,在自然狀態下基本是不可能會發生的。

像騾子、斑馬馬和驢斑獸這一類動物,幾乎都是人類的產物。

為什麼人們要挑戰自然規則呢?

其實是為了獲得更好的役畜,生物學上叫做「雜種優勢」。

斑馬和其他馬科動物進行雜交,產生的後代,統稱為雜交斑馬。

最初在南非,布爾人培育雜交斑馬(矮種馬和斑馬雜交)主要是為了運輸貨物,同時希望雜合體基因,能抵抗馬和驢經常會出現的疾病。在非洲,斑馬的抵抗力明顯要比馬好。

但早期也有人以斑馬稀罕為由,拿來和驢或者馬繁育後代的。

眾所周知,野生的斑馬向來脾氣暴躁,人類至今沒有將其馴服。

在育種過程中,斑馬總是充當父親的角色,斑馬馬就是雌性母馬和雄性斑馬的後代,學名Zorse,而驢斑獸也是雌性母驢和雄性斑馬的後代,學名Zenkey。

偶爾也有反向配對的,但比較罕見。

後代雜交斑馬,同樣繼承了斑馬的暴脾氣。

那些曾和雜交斑馬一起工作過的人表示,雜交斑馬很頑固,脾氣差,比普通馬更有攻擊性,訓練也比馬要艱難。

最後

儘管如此,人們對雜交斑馬的興趣一直持續到了20世紀70年代,當時動物園為了培育出一種能抗病的騎乘和役用動物,還在進行各種跨物種繁殖。

直到後期,人們覺得這樣的行為有違道德,也不能有效保護動物,跨物種繁殖實驗才停止。

如今,各種雜交斑馬被當作奇觀來飼養,大多生活在動物園,有的地方也將其作為騎乘動物。