21厘米有何特殊?為什麼科學家相信外星文明會使用21厘米電磁波?

宇宙中是否存在著外星文明?對於這個問題,相信大家都會傾向於給出肯定的答案,實際上,科學界也不否定外星文明存在的可能性,在探索宇宙的過程中,科學家們也一直在試圖尋找宇宙中可能存在的外星文明。

就目前的情況來看,我們尋找外星文明的方法並不多,其中一種常用的方法就是,大量收集和分析來自宇宙深空的電磁波,並試圖從中找到外星文明的蛛絲馬跡,而在使用這種方法的時候,波長為21厘米的電磁波會被科學家特別關注。

那麼,21厘米有何特殊?為什麼科學家相信外星文明會使用21厘米電磁波呢?下面我們就來具體講一下。

科學家推測,如果宇宙中真的存在外星文明,那麼當他們的科技水平發展到一定程度時,就很可能也會像我們人類一樣在宇宙中尋找其他的智慧文明,在此過程中,他們很可能也會有意識地向宇宙空間中發送信息,以期待其他文明的回應,而電磁波作為一種良好的信息載體,當然會是一個不錯的選擇。

由於科技水平的限制,我們並不能對來自宇宙深空的電磁波做到全頻段的監測,在這種情況下,我們就需要選擇一個外星文明最有可能使用的頻段。應該怎麼選擇呢?科學家首先想到的就是:中性氫原子的超精細躍遷所釋放出的一種特定頻率的電磁波。

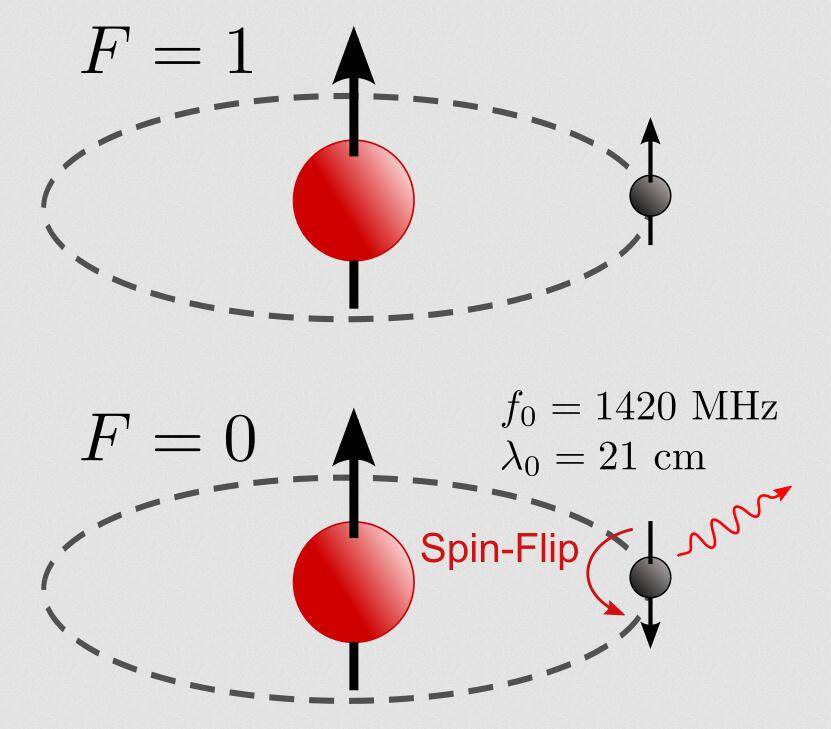

根據量子理論,在原子的能級中,由於電子自旋、核自旋以及核電荷分布等因素的影響,原子的能級通常都不會簡單的單一能量值,而是會存在微小的分裂,這種微小的能量差異就被稱為超精細結構。

中性氫原子是指呈電中性的氫原子,儘管它們的結構很簡單,只是由一個質子和一個電子構成,但它們同樣也可能具備超精細結構,因為質子和電子都存在著自旋,這就會它們存在兩種可能的狀態:1、質子和電子的自旋方向相同;2、質子和電子的自旋方向相反。為了方便描述,我們可以將前者稱為「對稱狀態」,後者稱為「反對稱狀態」。

也就是說,即使是一個中性氫原子的能級處於基態(最低能級)時,也會因為質子和電子的自旋方向的不同狀態而出現微小的能量差異。科學家發現,由於「對稱狀態」比「反對稱狀態」的能量略高,因此當中性氫原子處於「對稱狀態」時,它們就會自發地向「反對稱狀態」躍遷,而這樣的現象,這就被稱為「中性氫原子的超精細躍遷」。

「中性氫原子的超精細躍遷」會釋放出一種頻率約為1420MHz的電磁波,由於其對應的波長約為21厘米,科學家就將其稱為「中性氫21厘米譜線」(celestial 21 cm-hydrogen line)。

要知道宇宙空間大多都是低溫、低壓、低密度的區域,在這些區域中的原子、分子的能級,基本上都是處於基態,幾乎不可能輻射可見光,於是這些區域就成為了「黑暗區域」,我們很難通過光學手段對其進行探測。

但由於氫是宇宙中丰度最高的元素,它們在宇宙空間中廣泛存在,即使是這些「黑暗區域」中,也存在著大量的中性氫原子,所以它們釋放出的「中性氫21厘米譜線」,就成了人類探測宇宙空間的一種有力工具,並因此在無線電天文學等領域中得到廣泛的應用。

所以一個合理的推測就是,當一個外星文明的科技水平發展到一定程度時,他們很容易就會注意到「中性氫21厘米譜線」,並對其保持關注。

而如果真是這樣的話,那當他們想要通過電磁波向宇宙中的其他智慧文明發送信息時,就很可能考慮使用與「中性氫21厘米譜線」頻段相同的21厘米電磁波,為什麼呢?原因很簡單:既然他們會關注這種特殊的電磁波,其他的智慧文明也很可能會因為類似的科學認知對其保持關注。

除此之外,使用21厘米電磁波還有另外的好處,這主要有兩點:1、這種電磁波處於無線電頻譜中的特定位置,不容易被宇宙中的背景噪音「淹沒」;2、這種電磁波的波長較長,可以輕易地穿過宇宙空間中的氣體和塵埃,進而傳播得更遠,除此之外,它們也可以輕易地穿過行星的大氣層,進而抵達行星的表面。

可以看到,這些好處無疑進一步增加了外星文明使用這種電磁波的可能,也正是因為如此,科學家才相信,外星文明很可能會使用21厘米電磁波向我們發送信息。

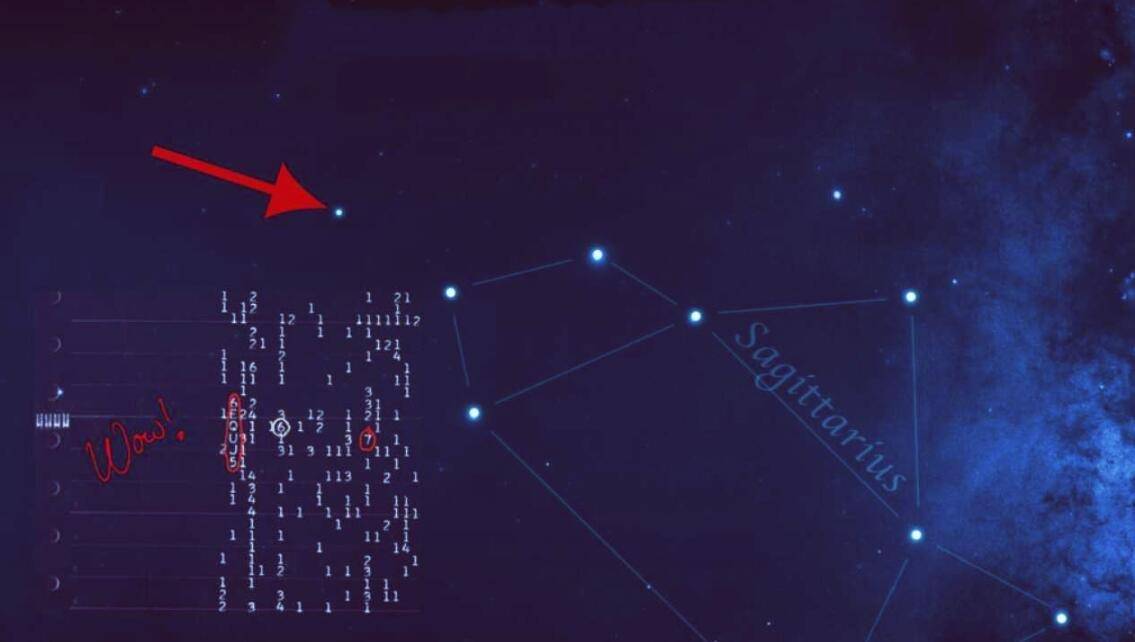

值得一提的是,儘管我們直到現在也沒有發現任何能被證實的來自外星文明的信號,但疑似的信號還是有的,其中最著名的一個,就是SETI計劃的「大耳朵」天文台於1977年8月16日在21厘米波段監聽到的「Wow信號」。

(「Wow信號」來自人馬座方向,其發射源距離我們大約1800光年)

但遺憾的是,由於地球的自轉,「大耳朵」天文台只對其持續監聽了72秒,而在此之後,這個信號就再也沒有出現過……