「這個『福』字真的和爺爺寫的一模一樣!」在瀋陽理工大學的書法課堂上,來自泰國的NGAMSASISAKULCHAI WARISARA舉起自己的作品。」我的爺爺是中國人,從小就給我講很多中國的故事,現在終於能親手寫出他教過我的漢字了。"她和其他十位泰國青年正在參加為期三周的留學秋令營,親身體驗著那些故事裡的中國文化。這是瀋陽理工大學2024年面向泰國青少年開展的文化交流項目,標誌著學校對泰教育合作的進一步深入。

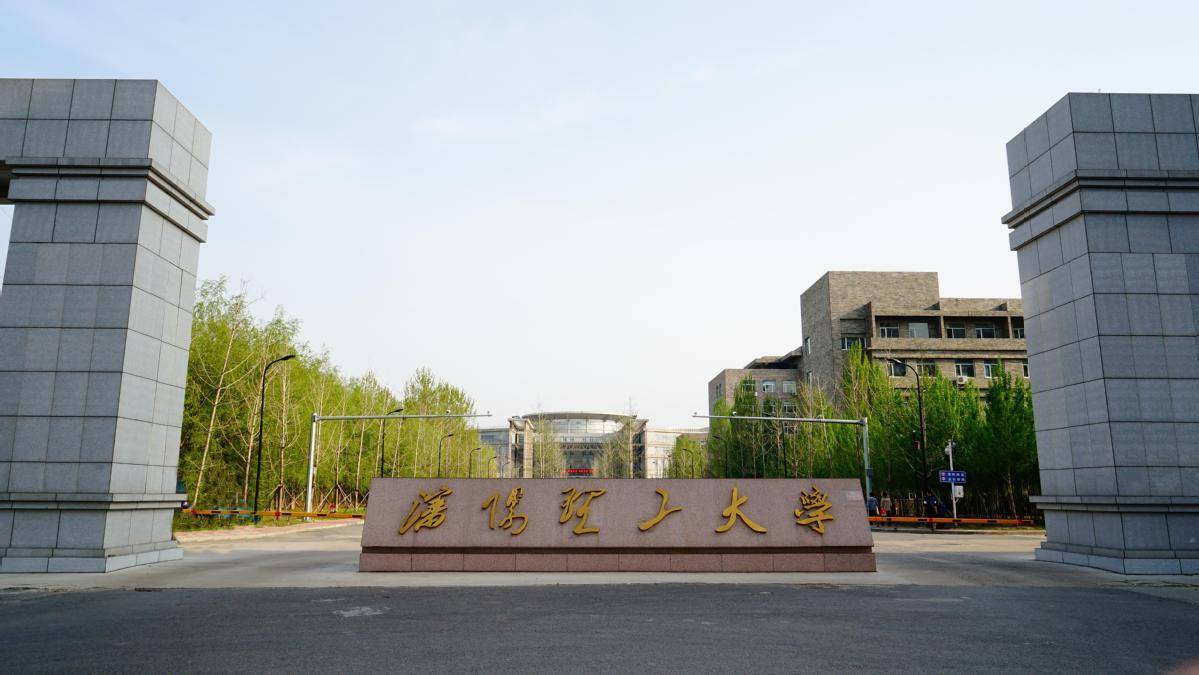

近年來,瀋陽理工大學大力實施「開放興校」戰略,在深化對俄合作優勢的同時,積極拓展與「一帶一路」沿線國家的交流。學校已與俄羅斯、波蘭、英國、法國、芬蘭等多個國家的高校建立了穩定的合作關係,其中與俄羅斯托木斯克理工大學合作建立的國際工程學院,獲得教育部批准,開設了機械設計製造及其自動化等四個專業。

「見到老師要雙手合十,走進寺廟要脫鞋。」在國際文化交流中心的課堂上,WARISARA正在向中國同學介紹泰國的禮儀文化。「『哇』禮不只是打招呼,合十的高度也有講究。對長輩,手要舉得更高一些,到胸前;對同輩,則在腹部位置。」這些細節引發了中國學生的濃厚興趣。「原來泰國人見面時的禮儀也這麼講究,就像我們小時候要給長輩鞠躬,輩分越高,腰要彎得越低。」來自成都的張雲山說。這樣的文化交流對瀋陽理工大學來說早已駕輕就熟。自2021年起,學校通過「漢語橋」等項目已為800餘名泰國學子搭建了了解中國的橋樑。2022年,學校與泰國天素諦皇家大學的合作更進一步,不僅簽署了學術教育合作協議,還開設了「中國文學簡介」等線上學分課程,為泰國漢語專業學生打開了探索中國文化的新窗口。

在這所擁有豐富國際教育經驗的高校里,文化的共鳴在藝術課堂上尤為明顯。「看,這個紅色面具代表哈努曼,象徵勇敢和忠誠,」WARISARA指著泰國傳統舞蹈面具說,「在泰國傳統表演中,面具的顏色就是角色的性格。」正在教授京劇臉譜的老師眼前一亮:「這和京劇臉譜太像了!紅色代表忠勇,像關公;黑色象徵剛正,像包拯。」兩種古老藝術的對話,讓課堂煥發出新的活力。

飲食文化的交流則來得更為直接。「泰國餃子用米皮包制,餡料是蝦肉和香菜,蘸酸辣醬汁食用。」品嘗著瀋陽老邊餃子,WARISARA細細比較著兩國餃子的異同。「這個韭菜豬肉餡的餃子完全不同,皮薄但很韌,蘸醋的味道也很特別。"張雲山則對泰國同學描述著串串香的「瀋陽吃法」:「先刷醬油,再刷蒜泥,最後是辣椒油,層層調味缺一不可。」WARISARA笑著說:「這讓我想起曼谷街邊小販調製冬陰功的過程,先加入香茅和檸檬葉打底,再放入泰式酸辣醬,最後加入椰奶調味。每一步都要把握好火候,酸、辣、甜的比例稍有偏差,味道就會完全不同。」

「從棋盤山俯瞰,整個瀋陽城盡收眼底。」站在觀景台上,一位中國同學指著遠處的建築群向WARISARA介紹,「看,那個金色的屋頂就是瀋陽故宮。」循著他手指的方向,WARISARA拿出手機拍照,「真有趣,在曼谷也能從湄南河畔遠眺大皇宮的金頂。這兩座古老的宮殿,都見證了各自城市的歷史變遷。」這種跨文化的對話在校園裡屢見不鮮。作為一所培養了來自50多個國家和地區8000多名留學生的高校,瀋陽理工大學已成為促進中外文化交流的重要平台。

瀋陽故宮的參觀讓這群泰國學生對中國歷史有了更深的理解。「大政殿的格局很特別。」WARISARA說,「老師介紹說這裡既有明代宮殿的規制,又有滿族建築的特色。就像曼谷大皇宮,也融合了泰國傳統和歐式建築的元素。」談起大政殿門口的石獅,她興奮地補充道:「泰國寺廟入口也會有守護神獸,雖然樣子不同,但都是守護神聖空間的象徵。」

現代化的校園生活也讓泰國學生耳目一新。當WARISARA第一次用手機掃碼借到共享單車時,驚喜地拍下視頻發給了泰國的同學。「曼谷也有共享單車,但沒有這麼方便。」她說。更讓她印象深刻的是食堂的智慧用餐系統,「我們第一天來食堂,站在窗口前不知所措,中國同學演示了一遍:掃碼、點餐、支付、取餐,全程不超過兩分鐘,太神奇了!」

臨別前,WARISARA收拾行李時,小心地把課堂上寫的「福」字裝進背包。「這是送給爺爺的禮物。」她說,「不過最好的禮物,是能和他分享這些天在中國的點點滴滴,那些熟悉的傳統,還有那些令人驚喜的新發現。」這份跨越國界的情誼,正是瀋陽理工大學國際化辦學的生動寫照。作為「一帶一路」教育合作的參與者和見證者,學校正以開放包容的姿態,為越來越多像WARISARA這樣的國際青年打開認識中國的窗口,架起連通世界的橋樑。從這裡啟程的中外學子,將帶著知識與友誼,續寫更多精彩的文化交融故事。

(劉適鋮|編輯 中國日報遼寧記者站 吳勇)

來源:中國日報網