「維權的時候叫得比誰聲音都大,現在反過來說不要打擾。以後問界車主的維權,一律不支持。」

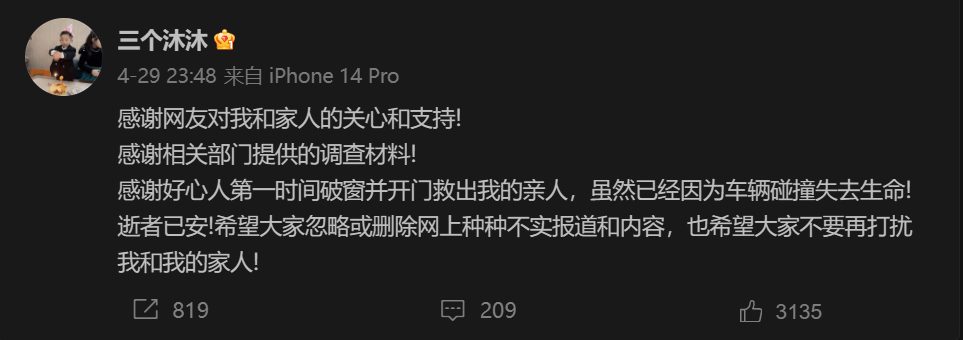

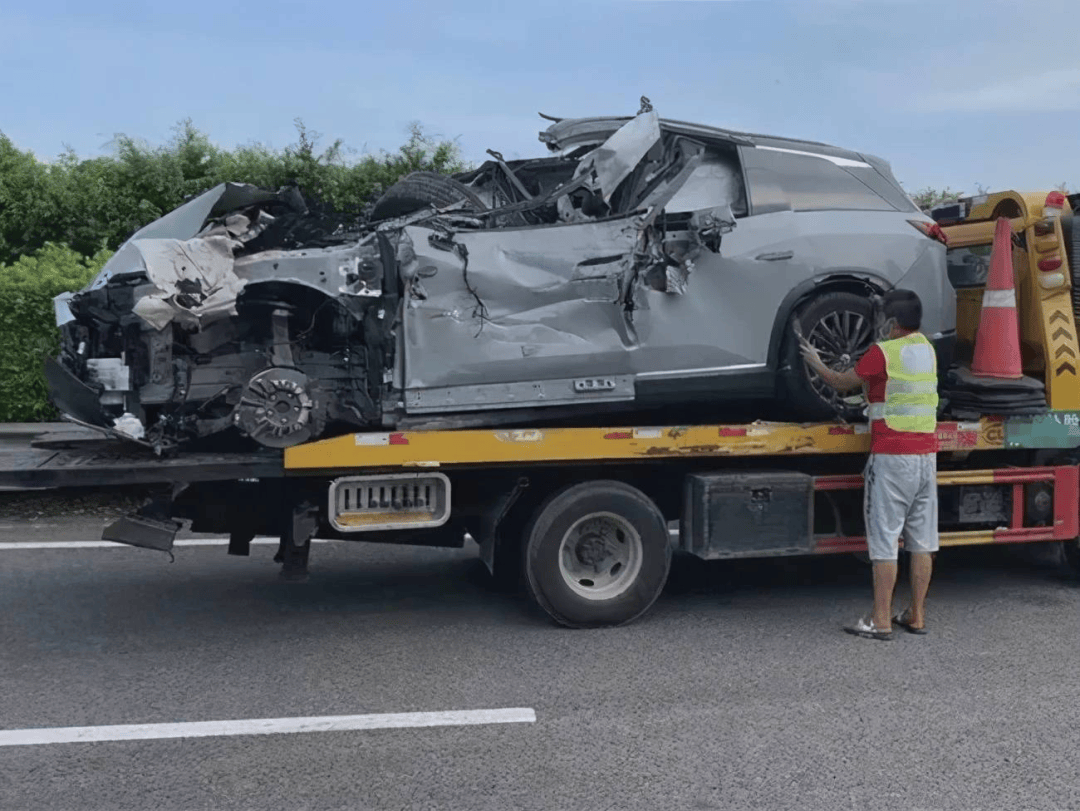

4月30日,當所謂「山西運城車禍」的死者家屬「三個沐沐」,在其微博個人主頁上表達了「逝者已安!希望大家忽略或刪除網上種種不實報道和內容,也希望大家不要再打擾我和我的家人」的態度之後,在網際網路另一頭的zhihu社區相關問題下,上面這個回答獲得了超過2.5K的點贊。

實際上,真正對求助車主們的「支持」,可能從來也不曾有過。然而但凡有了事端,各方卻從不會放過。畢竟在最近兩年間,國內車圈正在經歷一場劇變——從往日那種講技術、搞測評、比價格的,然後基於前述來進行營銷以及推廣的氛圍和體系,以驚人的速度向著「飯圈」化飛速滑落而下。

而既然都「飯圈」化了,那麼事情也就明擺著了。無關路人的維權訴求,當然是能夠置若罔聞的,然而有人維權這件事本身,卻是能大加利用的。畢竟在「飯圈」諸多令人反感的「文化」中,「毒唯」可是最具標誌性的存在。

這也就是為什麼,一起發生在無雨、無霧,不涉及彎道情況下的高速上追尾一個工作車——就這麼個交警來現場認定,追尾車必然要扣三分罰二百,打官司都翻不了盤的事故,卻能夠在極短的時間內,掀起那麼大的波瀾。

說白了,事情到底如何不重要,死者以及其家屬的權益也不重要,重要的是這件事本身,可以被用來掀起一波武器化的流量。

至於被接連證偽的「打不開車門」「氣囊沒有張開」,到標準含糊不清的「過度營銷」問題的指控,這種無限的、全細節的、無死角的飽和式質疑,也不過是此類事件中的標配而已。而其針對的目標,實際也並非本次事件中,製造和生產了那台肇事問界M7的賽力斯汽車。而是位於其背後的,名為華為的那個身影。

延續自手機圈的「愛」

「我跟你們說,我這裡賣保時捷的,沒有小米SU7的。」

直播間裡,妝容精緻的女主播,以極大的自制力進行著表情管理,用儘量溫柔的聲音說出了上面這句。同時,她扯下一截玻璃膠,將一張臨時製作的,寫著「這是保時捷」的紙招黏到了自己的衣服上。而此時,直播間的留言欄里,還有人在不斷刷著諸如「山寨車,盜版小米SU7的」「A u OK」等內容。

在另一邊的紅旗汽車直播間裡,情況則更加嚴重,留言欄里開始有人赤裸裸地開黃腔進行語言騷擾。紅衣白裙的女主播,縱然以最大的職業精神保持著克制,最後還是被氣到五官扭曲。

上面這幕,發生在4月初,小米SU7剛剛宣布上市那會兒。但更大的風波,則是在月底發生的。

3月28日,隨著「雷斯克」如同擠牙膏般地,在發布會上折騰兩個小時後,才將SU7的售價公之於眾之後,上面這樣的景象,開始在簡中網際網路各大汽車品牌的銷售直播間內蔓延。

「和『天災軍團』失控暴走似的……」筆者的一位朋友,十幾年的魔獸世界老玩家,這樣吐槽道。

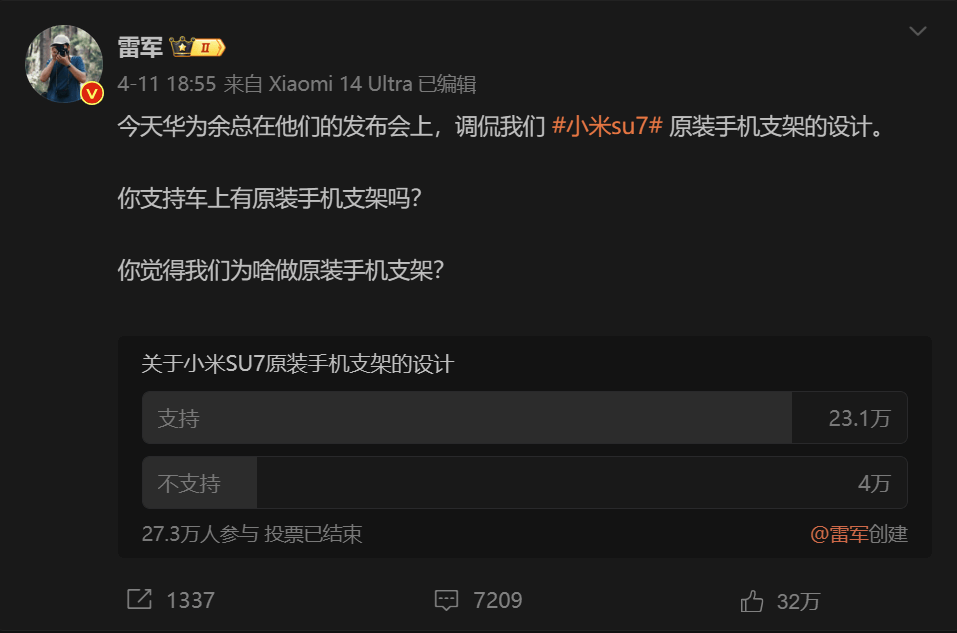

那麼,小米管不管自家的粉絲呢?

答案是,「不要埋怨自己,要指責他人」。比如小米的李肖爽在3月31日就發微博借著說明另一件事的機會宣稱——

不少假借米粉名義攪動輿論的現象背後,有一些不懷好意的人一直在挑弄是非。同時,我們還發現,有人在公然向KOL派發抹黑小米SU7的商單。這些行為,實在令人不齒。我們已初步掌握部分證據,將堅決追究其法律責任。

話雖然說得不算全錯,比如上面提到的「山寨車,盜版小米SU7的」「A u OK」等內容,明擺著便是「樂子人」這種簡中社區網絡閒散人員的手筆。甚至也不排除確實有競品企業在藉機上眼藥。但任誰也沒法否認,那段時間裡,確實活躍著大量的「米粉」在到處瞎胡鬧惹是生非這個事實吧?

然而在這種大是大非的問題上,官方答案必須得是——問就是「沒有」,提那就「全都是冒充」。只不過,縱然這種表態充滿了企業官方回復的形式化與公式化,但結合實情而言,確實並非是在狡辯。

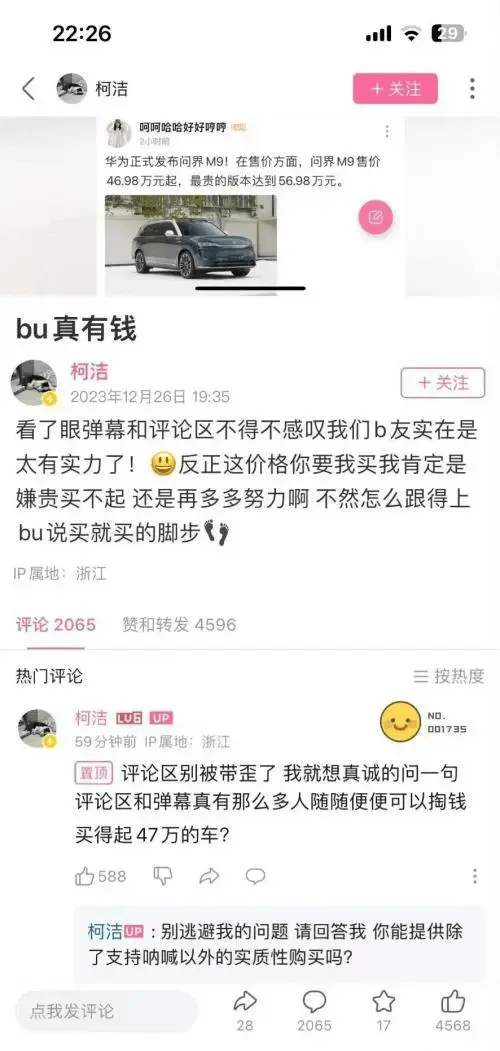

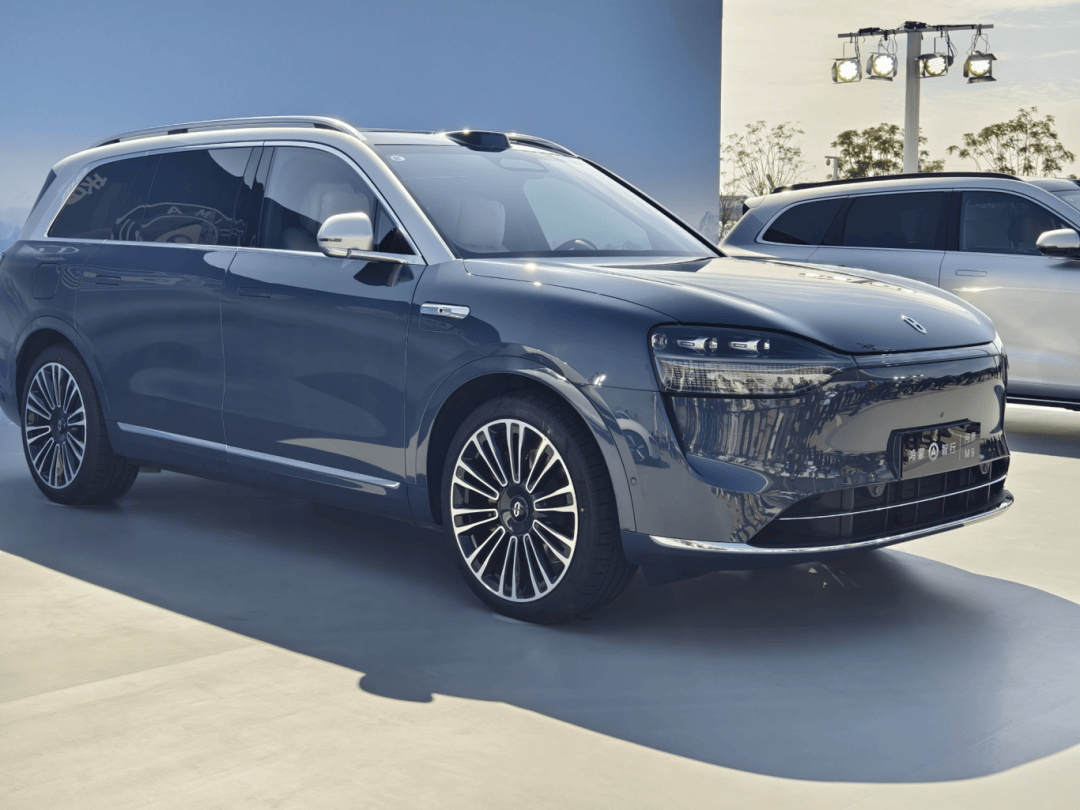

因為就在之前的半年多時間裡,隨著問界新M7的發售以及M9的上市,類似的畫面也曾經出現在各汽車品牌直播間內。只不過,當時刷屏的內容,大多是「遙遙領先」四個大字。至於去年底到今年初,曾經喧囂一時的「柯潔嫌M9貴」事件,想必多數人都還留有那麼點印象。

無論是去年末今年初的「遙遙領先」爆版,還是不久之前的「A u OK」刷屏,其中各自有多少是真正的「花粉」和「米粉」在攪合,又有幾成的比例是其各自在搞反串黑,甚至最後還有多少是不持明確立場的網絡樂子人在跟風瞎搞,這個問題雖然耐人尋味,但卻著實無從釐清了。

然而其中有一點還是非常明確的。彼時,柯潔最終沒能撐住圍攻,繼三年前宣布退出微博以後,再次宣布其B站帳號不再發表私人動態,將專注於圍棋事業。而縱觀當時圍攻柯潔的群體,其「遙遙領先」的濃度之高,已經到了任何講理的人都無法否認的地步。

顯然,身為「花粉」當然也可以喜歡圍棋,成為柯潔的愛豆。但所有愛好,卻架不住人家有真正的「本命」。所以即便柯潔貴為堂堂的圍棋國手,卻也不能自由發表任何哪怕疑似是貶損「本命」的個人意見!

圖|沒人否認問界M9是台好車,而衝擊50萬以上價位也是目前自主品牌努力的一大方向。但不讓人評價,是不是太過了?畢竟無論鴻蒙智行還是賽力斯,可都是樂於聽取意見以及觀點的,而「粉圈」又何德何能,敢去封人之口呢?

所以,讓我們回到本文最初提及的車禍話題上,這些事情之所以會有現在的「十五」,純粹是因為當初做過「初一」。而究竟是誰做出了第一個「初一」這個問題……年代久遠,已經不可考了。

「獨走」的「粉圈」

大抵上,若是用最為簡單粗暴地細分,目前國內汽車界的「飯圈」,可以理解為嫁接自消費電子行業。隨著華為以及小米通過各自的路徑進軍汽車產業,各自原本在消費電子領域互懟的飯圈成員,也開始跨入車圈。

縱觀整個國內汽車產業在網際網路領域的格局,實際上也基本延續消費電子產業的總體輿論狀況——被稱為「花粉」的華為支持者,繼續擁護鴻蒙智選涉足的整車品牌,諸如智界、問界,想必還有今年下半年會正式登場的享界;而小米旗下的眾米粉,也隨著小米汽車的出爐直接平移。

此外,雖說蘋果已經官宣放棄造車,導致「果粉」基本和汽車隔絕,但卻不妨礙車圈內特斯拉品牌的粉絲直接可以視為平替。所以從大的方面來講,當前的車圈似乎延續了國內消費電子圈的狀況,仍舊是個「三國殺」的局面。

但不要以為,推動車圈往「飯圈」方向墮落的,就只有跨界殺來的「手機廠」勢力。實際上在幾年之前,被稱為「造車新勢力」的新能源品牌,就曾搞出過不少大動靜。

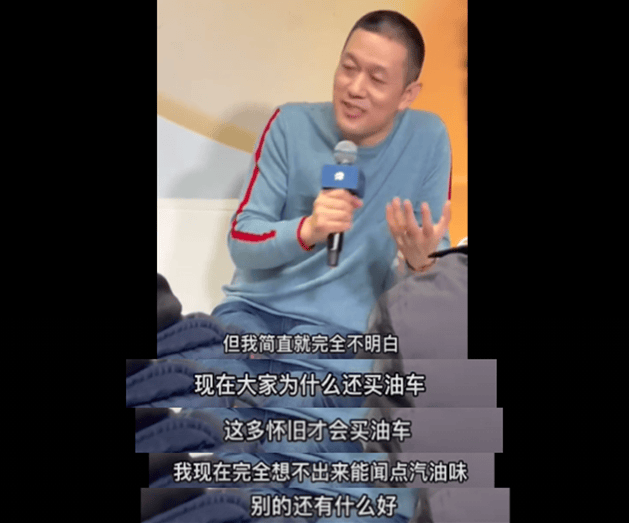

「完全不理解,怎麼現在還有人買油車?油車除了能聞點汽油味,別的還有什麼好?」在2021年12月18日舉辦的NIO Day 2021,蔚來品牌創始人兼CEO李斌曾經出語驚人:「實在不行就買寶馬的電動車,也不要買寶馬的油車。」

可想而知,一家知名新能源汽車品牌的CEO在公開場合這般開「地圖炮」,在當時引起了多麼大的風波。不僅各路行業媒體紛紛吐槽,眾多燃油車主感覺遭到了冒犯紛紛表達不滿,甚至是其他品牌的新能源車主也來湊熱鬧發表意見。

對於自己的出格言論,李斌本人很快找機會進行了圓場,強調其原意是這兩年電動汽車產品越來越豐富,不同價格階段都有很好的產品。同時也承認了被截取的那段話有些「雷人」。反正是一副不希望把事情鬧大,希望和稀泥儘快結束風波的意思。

但CEO本人乃至於蔚來官方的態度是一回事,粉絲們的看法又是另一回事。然而面對廣泛的輿論不滿,部分當時已經展現出「粉圈」用戶冒了出來,堅決要維護自家品牌的「尊嚴」,與各路「黑粉」進行鬥爭。

於是在知乎、微博、抖音等,幾大簡中網際網路前沿社交媒體平台上,各方你來我往連篇的口水戰,幾乎持續到了壬寅年的春運開始。這一仗打得可謂是莫名其妙,完全出乎了官方的預料與控制能力。

實際上,類似的粉絲「獨走」問題,早在21年8月底就已經發生過了一次。彼時在連續的兩場車禍中,有兩名蔚來車主因為對NIO Pilot功能的不當使用而遭遇嚴重後果。

對於智能駕駛技術,以三年前國內輿論的接受度來說,出了這類事情會引發各方關注,實際也是非常正常的。處理這類的輿情問題,一般由官方出面做好說明,擺出一個正確的姿態,表達出負責任的態度,通常就能順利過關。

但那一次,有「五百名」蔚來車主站了出來。其聯合署名發表了一篇《蔚來車主對NP/NOP系統認知的聯合聲明》——「我們清楚知悉目前蔚來公司的NP/NOP系輔助駕駛系統,而非自動駕駛系統或無人駕駛系統:蔚來公司對NP/NOP的介紹、宣傳未對蔚來車主構成混淆和誤導。」

一個品牌的官方居然無法代表品牌本身,這就非常之尷尬了,因為這在很大程度上代表了企業對於自身輿論體系的失控。畢竟誰都知道,「獨走」的粉絲們往往最為「招黑」。

但作為一家志在擊破汽車產業老巨頭們構築起層層壁壘的「新勢力」,無論蔚來也好還是其他的新晉品牌,乃至於現在正從其他賽道跨入車圈的各家勢力,都無法避免去藉助粉絲們的力量,甚至是放任乃至故意引導擁護者們形成「飯圈」。

畢竟「飯圈」的存在於車企而言也有其價值——通過強化粉絲們愛憎情緒,來極大地拉高自身品牌的商業效率,實現非常高的營銷轉化率。

基於中國乃至世界汽車產業的諸多現實問題,筆者無意在此以個人有限的視角,去輕佻地用一篇微信推送文去肆意評判其中的對和錯。很多問題,我們每個人都只能以自己的視角去看待,乃至於表達憂慮。而這些問題中的相當一部分,即便以自己的價值觀不能去理解和接受,但其存在本身也自有其內在的合理邏輯。

歸根結底,汽車畢竟是一種需要自身強大技術支撐的工業產品。而一款汽車產品到底是「好」還是「壞」,在很大程度上仍舊是有所謂「公論」存在的。「飯圈」能放大自家產品的「好」,誇大對手產品的「壞」,但終歸是無法顛倒黑白的。

但唯獨有一種東西,對於車圈乃至整個中國汽車產業,可以說是有害而無益的。那便是——對於流量的極端化追求。

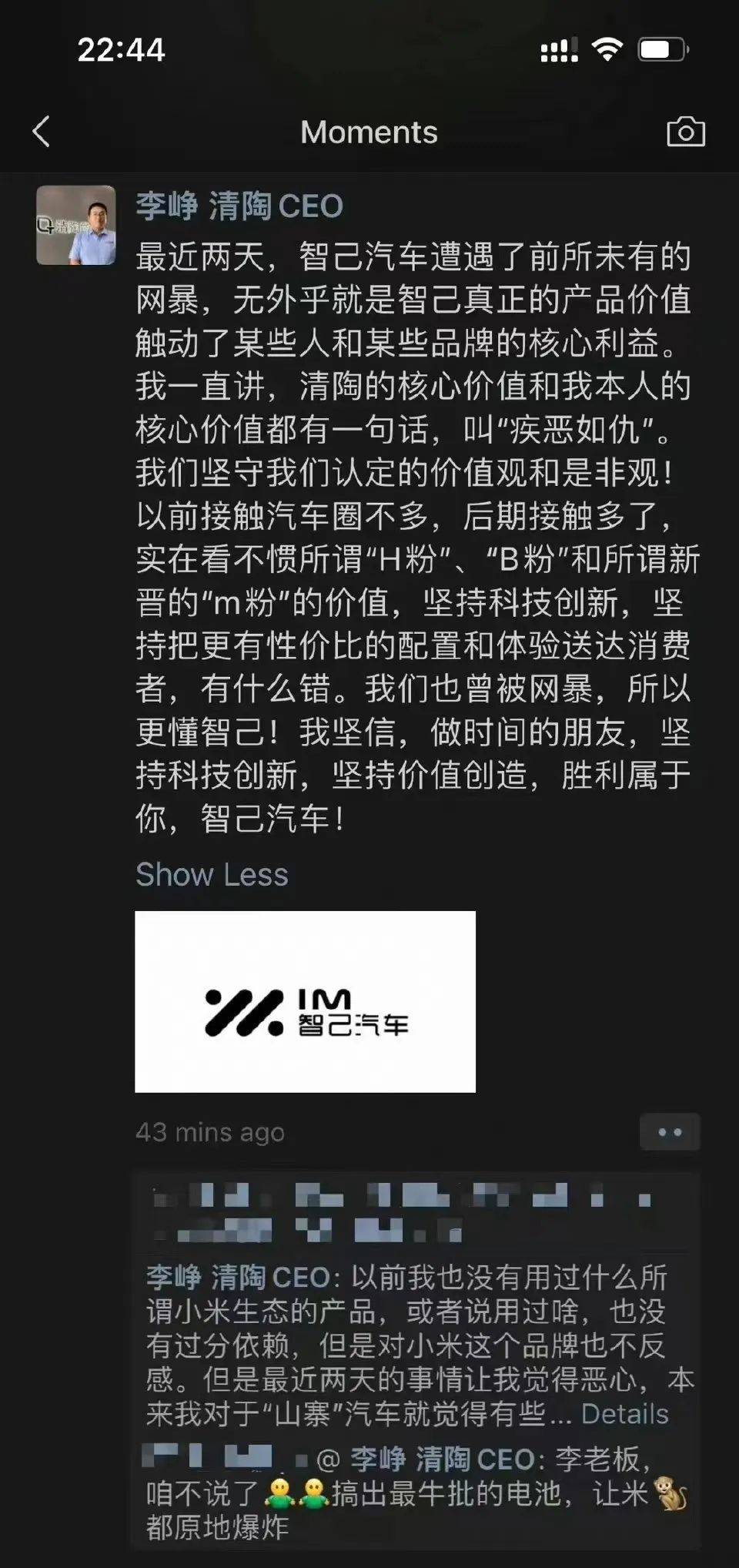

就在剛剛結束的第十八屆北京國際汽車展覽會上,人稱「紅衣教主」,在網際網路界赫赫有名的周鴻禕,正因為追求流量所引發的一系列事端鬧得一地雞毛。

更早一些的時候,智己汽車CEO不知是為了博眼球還是為了什麼其他的目的,在自家的智己LS6內上演了包餃子秀。可想而知,他未能收穫什麼好評,反倒是引來了全網絡吐槽。

對於現今的網際網路產業來說,流量可能是一切的基石,絕大部分業務的根本。畢竟對於平台企業來說,足夠的人氣和關注,才能帶來切實的業務轉化。但同樣的邏輯,不該被車企拿來套用。

畢竟,巨大的流量雖說直接關係到銷售線索的多寡,但一場二手豪車拍賣秀所引來的,主要還是慕富慕強的吃瓜群眾無效流量。而一旦那些路過「吃瓜」的流量,隨著熱度消散而徹底離去,最後又能沉澱下來多少可以實際成交的精準客戶呢?

對於本文所涉及到的宏大話題而言,寥寥三四千字的公眾號推送,是根本不能系統性釐清整個問題的。而本文實際上也僅僅是作者本人的一些憂慮,僅此而已,只是指出了問題的一面,卻也實在給不出什麼解決的辦法。

不過總算還有一點,是能夠肯定的——主機廠安身立命的根本,歸根結底還是得造出好的產品。