雖然嘴上不願意承認,但是美國已經打心眼裡忌憚殲-20了,對自己的戰機進行改裝,通過加裝光電系統來提高探測隱身戰機的能力。甚至就連雷神公司在宣傳自己空戰無人機的時候,都在演示動畫中用殲-20扮演假想敵。

而最近美國媒體對F-22與殲-20進行對比的時候,也承認換裝渦扇-15發動機後的殲-20,在航程、發動機推力、速度方面略勝一籌。

此外,F-22因為設計年代較早,在原始航電架構方面落後於殲-20,除非進行大手術,否則沒辦法通過小的升級來彌補這種差距。殲-20配備了種類齊全的航電設備,除了高性能的氮化鎵有源相控陣雷達,還有大大提升戰場感知能力的光電分布式孔徑系統(EODAS)、用於對空/對地被動式瞄準的光電瞄準系統(EOTS)。而F-22卻主要依賴有源相控陣雷達來獲取戰場信息,再加上為了保證隱身而不能攜帶對地瞄準吊艙,大大限制了F-22的對地攻擊能力,許多美軍先進的精確制飛彈藥都不能使用,最多是使用採用GPS制導、通過數據鏈分享參數就能精確打擊地面目標的「小直徑炸彈」。

然而美國人其實還忽略了殲-20的一個優勢,甚至連許多中國人都忽略了,那就是殲-20的機體。2011年,殲-20首次在網絡上曝光的時候,許多西方媒體都感到難以置信,尤其是看到殲-20巨大的機體尺寸後,一度誤認為這是一架隱身戰鬥轟炸機。殲-20的機體長度與蘇-27差不多,在所有五代機當中,只有未服役的YF-23長度與殲-20差不多。

正常情況下,更大的機體就意味著更大的重量,而在翼面積差不多情況下,更大的重量必然會導致更高的翼載荷,而翼載荷又與飛機的機動能力掛鉤,翼載荷越大,機動性越差。美國有能力為YF-23提供大推力發動機,用力大磚飛的方式保證YF-23的機動性下限,可當年的中國卻沒有好的發動機,最多只能為殲-20提供俄羅斯的AL-31發動機,所以當年西方普遍不看好殲-20的機動性。

雖然蘇-27的機體長度與殲-20差不多,在同樣使用AL-31發動機的情況下,擁有非常不錯的機動能力。但是五代機與四代機不同,哪怕在機體長度差不多的情況下,五代機需要設計內置彈艙,導致相同長度的情況下,五代機的機體框架依然要大於四代機。此外,第五代戰鬥機要採用特殊的塗層和機身表面隱身處理,這些特殊設計進一步增加了飛機的重量。而且為了保證隱身性能,五代機配備了更多更先進的航電設備,全部容納入機體當中,進一步增加了五代機的空重。為了保證超音速狀態下的過載能力,五代機對機體強度與氣動舵面的強度要求更高,這同樣會導致五代機的機體重量增加。

以F-15和F-22為例,F-15長度為19.45米、翼展13.05米;F-22長度18.92米、翼展13.56米。結果F-15的空重不到13噸,哪怕是後期加強對地攻擊能力的F-15E,空重也只有15噸;而F-22在機體尺寸差不多的情況下,空重卻高達19噸。這並不是美國的製造工藝退步了,F-22機體的復合材料應用率還超過了20%,空重反而高了不少,足以看出五代機的分量有多重了。而這也讓美國產生了一種迷之自信,認為沒有高性能發動機的情況下,註定沒辦法造出合格的五代機,要麼是機體重量太大導致機動性極差,要麼通過縮小機體尺寸來確保重量不超標,但是過小的機體尺寸會導致戰機缺乏升級潛力,火力與航程也不足,充其量只能作為輕型戰鬥機龜縮在家裡搞防禦。

所以當美國人看到首飛的殲-20機體如此龐大後,心裡估計會鬆一口氣,認為這要麼是一款沒有機動性的隱身截擊機,要麼是一款用於對地攻擊的轟炸機,不會威脅到F-22的地位。蘇-27的空重已經快接近17噸了,如果按照F-15與F-22的對比來進行換算,估計殲-20的空重不會低於20噸,攜帶6枚飛彈半油起飛的情況下,重量不會低於28噸,此時使用2台AL-31發動機,總推力大約為24噸,這意味著殲-20在正常空戰模式下,推重比甚至不到1。而F-22標準空戰重量為25噸,2台F119發動機的總推力超過31噸,此時F-22的推重比在1.25左右,遙遙領先於殲-20。更何況F-22還擁有矢量推力技術,近距離機動性將碾壓殲-20。

但是,美國人千算萬算,卻沒算到擁有巨大機體的殲-20,做到了魚與熊掌得兼。2007年殲-20正式立項的那段時間,中國面臨的空中壓力主要來自日韓、東海以及南海方向,攜帶巡航飛彈的美軍轟炸機、對中國沿海進行情報刺探的美軍偵察機、不斷對中國進行騷擾的美軍電子干擾機、為美軍戰術飛機增加滯空時間的美軍加油機、隨時掌握中國空軍動向的美軍預警機,都對中國的國防安全造出了巨大隱患。而想要有效驅離這些飛機,中國的隱身戰機就必須擁有很高的航程以及很快的突防速度,航程短了,根本沒辦法將美軍大飛機驅趕到安全距離外,速度慢了,很難突破美軍護航戰機的攔截。

這些需求就導致中國的五代機不能太小,必須擁有足夠大的機體來容納更多的燃油、更大的內置彈艙攜帶遠程空對空飛彈、更大尺寸的雷達在強電磁干擾情況下鎖定遠距離外的敵機。所以中國空軍的五代機不能小,反而要儘可能大。

可是在沒有高性能發動機的情況下,中國該如何保證殲-20的飛行性能呢?答案是從翼載荷方面下手。飛機的翼載荷越低,盤旋性能就越好,想要降低翼載荷,要麼對飛機進行減重,要麼儘可能增加飛機的有效升力面積。殲-20採用了「升力體邊條翼鴨式氣動布局」,最大限度的增加了殲-20的升力面積與升力係數,尤其在超音速狀態下,飛機的氣動焦點後移,殲-20的鴨翼需要產生抬頭的正升力來對飛機進行配平,此時整架飛機的升力達到最大狀態,既保證了殲-20的機動能力,同時又增強了殲-20的超音速性能。

此外,殲-20還有一個不起眼的優勢,那就是對重量的控制。根據航展上公開的信息,殲-20的空重只有17噸,與蘇-27差不多,遠遠低於美國的預估值。這是因為F-22設計研發的年代,美國最大的模鍛機只有4到6萬噸,當時也沒有出現3D列印技術,導致許多機體的承力結構只能採用鑄造工藝,而F-22機身的框架尺寸達到3到5平方米,遠遠超過了美國模鍛機的加工能力範圍,因此美國只能將F-22的機身框架分成幾個部件進行鍛造,然後用電子束焊進行拼接。可以F-22對超音速過載能力有很高的要求,誰都不想進行超音速機動的時候飛機突然解體,因此只能以付出額外重量為代價,儘可能提高拼接位置的強度餘量。再加上當時的鑄造件尺寸精度較低,還容易出現氣泡沙眼,為了避免影響強度還是需要擴大強度餘量,這讓F-22額外增加了不少重量。

而殲-20就不一樣了,2010年,中國就已經成為了世界第一製造業大國,不僅擁有了4萬噸級的模鍛壓機,還在四川德陽建設8萬噸級模鍛壓機,許多部位可以做成鍛件。而且西北某大學還研發出了電磁約束成形定向凝固技術,能夠一次成型加工大型承力結構,提高了強度、精度和表面質量,還明顯降低了重量。

而且中國還掌握了金屬3D列印技術和五軸聯動的專用雷射立體快速成形機,再次令殲-20受益。中國能夠直接列印成型3-5米級別的承力結構件,大大降低了殲-20的空重。比如某個採用鍛造生產機身的零部件,重量為160千克,而採購3D列印技術則只有130多千克,每個零部件都能減輕幾十千克的重量,加在一起所節省出來的重量就極為可觀了。這就讓殲-20在機體尺寸明顯大於F-22的情況下,重量反而低了2噸。

更高的升力係數,配合更低的翼載荷,讓殲-20真正做到了魚與熊掌得兼,既擁有非常遠的航程、超音速性能又好、機動性也非常強。將空重控制在17噸之後,殲-20的標準空戰重量就能夠控制在25噸以內,在使用AL-31發動機的情況下,推重比達到了1,雖然依然不如F-22,但是更高的升力係數彌補了這個問題。

在不動用矢量發動機的情況下,F-22的亞音速機動能力已經跟殲-20存在差距了。即便使用矢量發動機,也只是增強了F-22的過失速機動能力,在近程空對空飛彈鎖定基本等於擊落的時代,過去追求過失速機動能力,所帶來的增益似乎並不大。

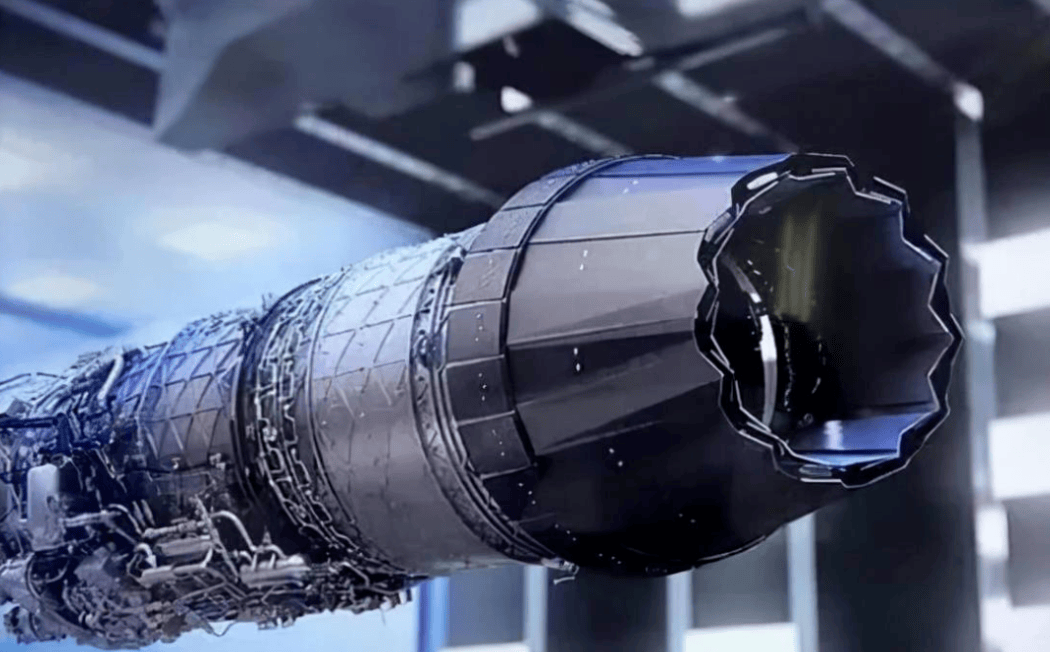

更讓美國人感到絕望的是,殲-20使用AL-31發動機只是一個權宜之計。隨著渦扇-15發動機開始投入使用,F-22最後一個優勢也蕩然無存了。渦扇-15發動機的最大推力超過16噸,有望達到18噸的標準,即便以最保守的16噸來計算,2台渦扇-15總推力達到32噸,殲-20在標準空戰重量下的推重比依然能夠達到1.28,完全超過了F-22,如果渦扇-15的推力達到18噸,殲-20在標準空戰重量下的推重比甚至能接近1.5,堪稱是天頂星級別的推重比了。

即便是美國後續研發出了推力更大的發動機,受制於F-22的空重限制,推重比方面也很難超過殲-20了。而這也是殲-20真正領先F-22的地方:機體加工工藝比F-22領先了20年!當然以美國的技術實力,現在也能掌握3D列印技術,但是F-22註定沒辦法享受到了,美國只能想辦法在F-35以及未來的六代機上採用3D列印技術。