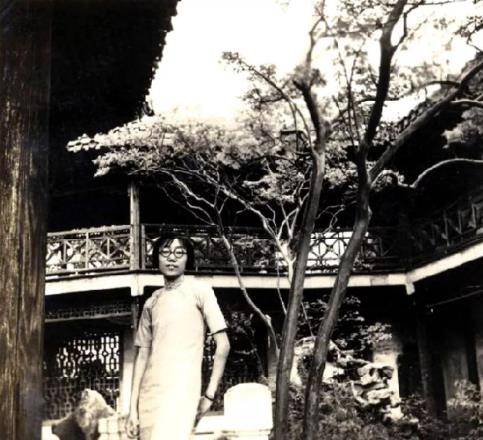

1964年10月16日,中國第一顆原子彈成功爆炸,震驚世界!人們也因此記住了錢學森和鄧稼先,但有一個人的貢獻和他們相比也毫不遜色,她就是有「中國居里夫人」之稱的王承書。王承書是湖北武昌人,出生於書香門第之家,從小就接受了良好的教育。18歲那年,她以優異的成績考入了燕京大學物理系。

在燕大讀書期間,王承書的學習成績一直名列前茅,曾經連續多年都是物理系的第一名。1941年王承書赴美留學,師從著名的物理學家烏倫貝克,並順利地拿到了博士學位。期間她與導師合作完成了多篇有關稀薄氣體動力學方面的重要論文,還奠定了在物理學界有重要影響的「王承書-烏倫貝克方程」,烏倫貝克多次稱讚王承書是「了不起的人才」,並說她是中國的居里夫人。

之後王承書進入了美國普林斯頓高級研究所工作,待遇十分優厚,在不少人看來,她已經相當成功了。然而當新中國成立的消息傳到美國後,王承書卻毅然放棄了自己在美國優渥的生活,堅持要回國。許多人對她的行為很不理解,有人甚至「好心」地勸她說,新中國現在還是一窮二白,回去肯定是要吃苦的,不如再等幾年,等條件好了再回去。

對此王承書回答說:「條件是要人去創造的,我不能等著人家把中國建設好再回去,我要參加創造條件、鋪平道路的行列。」但讓王承書沒有想到的是,美國人在她回國的道路上設置了種種障礙,堅決不讓她離開美國。那麼美國人為何要這樣做呢?一個很重要的原因就是王承書當時從事的是分子物理專業,和原子能有著密切的聯繫。這樣的高端人才,美國自然不願意讓她為新中國效力。

但王承書回國的決心非常堅定,不論美國人如何許諾,她都鐵了心要回國。最終經過7年的艱苦拉鋸之後,王承書終於在1956年10月6日這一天回到了祖國。她在日記中這樣寫道:「1956年10月6日是我難忘的一天,在離別了十五年的祖國國境上,第一次看到五星紅旗在空中飄揚,心裡說不出的興奮。我要為國家做貢獻,國家需要什麼,我就幹什麼」。

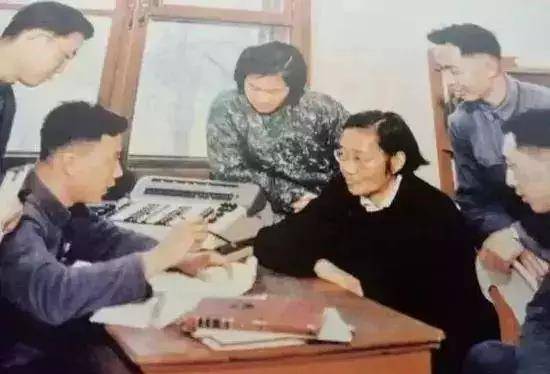

王承書是這樣說的,也是這樣做的,雖然當時國內的條件還很苦,但她卻甘之若飴。王承書回國後,先後從事熱核聚變研究和鈾同位素分離研究,這兩項都是研究原子彈不可或缺的工作。後來由於中蘇關係緊張,蘇聯撤走了所有專家,中國的高濃縮鈾研究一下子陷入了困境,沒有高濃縮鈾,研究原子彈就成了一句空話,此時王承書毅然承擔了這一重任。

依靠著深厚的物理學基礎和夜以繼日的辛苦研究,王承書終於攻克了這一難題,並且比國家要求的時間還提前了113天,保證了原子彈的裝料。我國第一顆原子彈能成功爆炸,王承書功不可沒,但由於當時她的身份屬於絕對機密,因此她的事跡少有人知。1994年6月18日,王承書無限眷戀地離開了自己深深熱愛的這片土地,享年82歲。臨終前,她留下遺囑,把自己全部的積蓄13萬元都捐了出來,捐給了希望工程。這樣的科學家,我們已無法用言語來形容她的偉大。在戲子當道的時代,王承書這樣的科學家,才是我們最需要仰望的星。