點擊上方藍字關注我們

岩彩的前世今生

作者:王爽

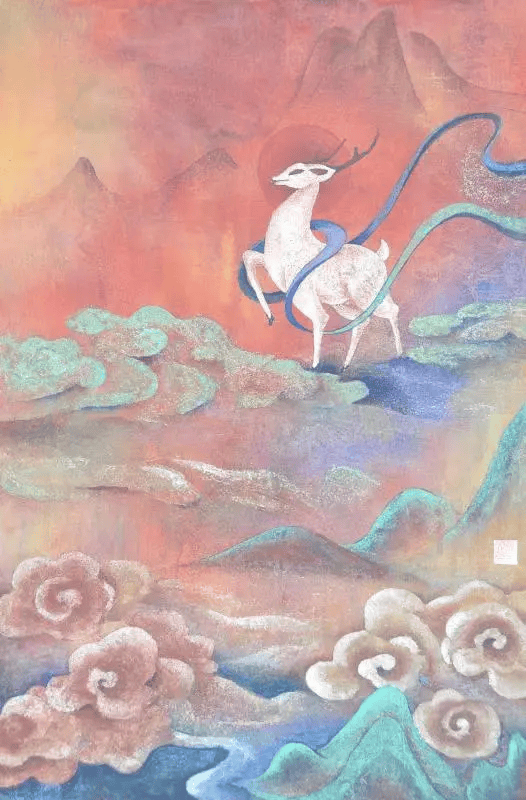

在無涯的時間荒野中,從不缺乏發現美的人,這些人利用礦物色顏料作畫,去描繪所處的那個時代。這些畫作是人類對生活的記錄,同時也是在講述心中期許。時間久了,代代傳承,便成了一種根深蒂固的文化符號。

來自史前新石器時代,紅地黑彩的陶器描繪著一段古老的往事。居黃河邊台地上的半坡人,觸目所及皆入畫,而顏料皆取材生於斯,長於斯的大地,赤鐵礦、硃砂、軟錳礦等,將其研磨成顆粒或粉末狀,再和以水進行繪畫。畫奔跑的鹿、象徵圖騰的魚、人的面、亦或是蛙、鳥、豬,又或是由以上紋飾和兩種或三種組合紋樣。

漁獵是半坡人重要的生活來源,在生活中占據了很大的比重。可以說,半坡文化里的「魚」,具有了半坡族群的崇拜圖騰。而陶器具有實用功能,將實用器皿與崇拜圖騰相結合,半坡人相信,這樣就可以得到魚神的庇佑,使自己的族群得以壯大。

史前人對美和藝術的認知是簡單質樸的,生活即畫,而畫記錄著生活中場景。

至戰漢,礦物顏料走進古墓葬,楚人在一種叫帛的白色絲織品上描繪出渴望死後飛升的場景。楚人認為人死後,必須使其離散的魂魄能夠回來附於屍體入葬墓內,葬制上叫做「招魂復魄」。如已出土戰國楚墓《人物龍鳳帛畫》《人物御龍帛畫》,馬王堆一號漢墓《T形帛畫》。我不知道墓主人是否「招魂復魄」,但我知道,岩彩已在那個時代有了文化的魂,賦予更多內涵的魄。

自西漢後,礦物顏料緊隨時代走進宮廷,只是一入宮廷深似海,時代變了,人的心機也就深了,所描繪的內容更賦深意。漢武帝時甘泉宮諸神像,漢宣帝麒麟閣十一位功臣像、到了唐代,唐太宗命畫家閻立本在凌煙閣繪製二十四功臣,皆如真人大小。壁畫走進宮廷的同時也走進另外兩個世界,即墓葬和寺廟。

2009陝西韓城發現北宋墓葬,墓室內並沒有隨葬品,甚至也沒有棺槨,只有一張床榻。床榻的底座為磚砌而成,上半部分則是木榻,床榻上並排躺著兩副枯骨。這是一男一女兩具屍體,下葬時身上應該還蓋有某種粗纖維製成的毯子或被子,顯然是一座夫妻合葬墓。西北東三面皆繪製壁畫,墓室北側壁畫為中醫中藥研究製作實景,墓室東側壁畫為佛祖涅槃圖,墓室西側壁畫為北宋雜劇正在演出的場景。

墓主是波斯人,定居陝西韓城後與漢人通婚,也已經接受了漢化,他們的後代在遵循夫妻雙方風俗的基礎上。按照這樣的形制將兩人合葬。

那一幅幅墓葬壁畫描繪的是古人生前世界,似一張張千百年前高清相片或鏡頭。古人云「死生亦大矣」。所以,那個時代人,事死如事生。

自東漢時佛教傳入中國,礦物顏料也走進寺廟,講述記錄那些古老的故事。

幼時,我讀韓昌黎的詩,對其中兩句印象極深「僧言古壁佛畫好,以火來照所見稀」詩是唐詩,寺廟建於那年?古壁上的佛畫作者又是何人?唐代韓昌黎在夜幕降臨時,舉著火把,看到了古壁上有些斑駁的佛畫,此時便開始想很多相關的事情。千年後,我讀到唐宋八大家之首韓昌黎的詩,仿佛也隨著這句詩看到了古壁,看到了斑駁的佛畫。

那些礦物顏料可記得那個高光時刻?由牆壁走進文人的世界後,那個年僅十八歲的少年王希孟,在宋徽宗指導下畫出《千里江山圖》。這幅畫問世後,那個十八歲少年王希孟便不知所蹤,是傷了仲永?還是天妒英才?我想他化作了那抹天青色,時常在雨過雲破處看千里江山的青綠。

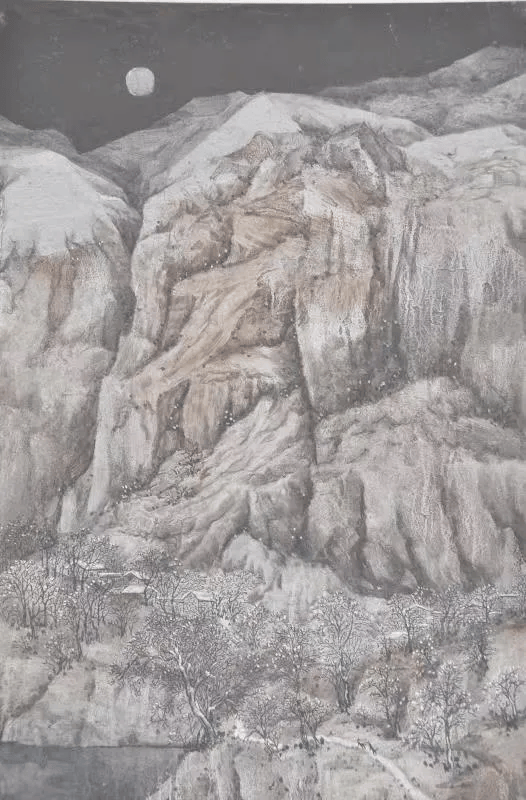

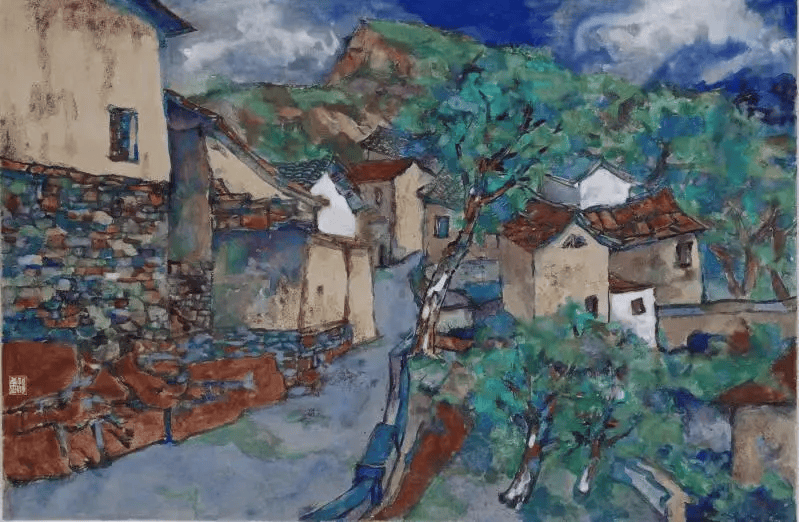

而今岩彩走進了太行山,走進了尋常百姓家。取材於太行山的礦物顏料,以地方文化命名扁鵲黃、太行紅、紫金綠、雲夢白、英談赭。

而畫作內容更豐富,有鄉土氣息濃郁的《白雲兀自繞太行》《白雲掩映太行山》《太行飛雪》,亦有畫出而今某個場景的《光影中的地礦人》《堅守——地礦鑽工》《潛心》。

我不知道岩彩精神是什麼,亦不知太行精神。但我知道岩彩隨著時代發展被賦予新的內涵,畫的內容不斷豐富和變化著。不變的是那些礦物顏料的樸實無華,那些作者的勤奮,在傳承中不斷創新。

END

掃碼關注我們

邢台市文化廣電和旅遊局

太行泉城、美麗邢台

分享

收藏

在看

點贊