「月是故鄉明,人是家鄉親」。一年一度的中秋佳節即將在惠州古城緩緩拉開序幕。這座歷史悠久的城市,正緊鑼密鼓地籌備著一場場精彩紛呈的「文旅大餐」,迎接這一僅次於春節的重要節日。在老惠州人的記憶中,中秋節不僅是一個闔家團圓的時刻,更是一場充滿儀式感和文化韻味的盛宴。從傳統的拜月祈福、品嘗月餅,到扎燈籠、駁山歌、點孔明燈等豐富多彩的民俗活動,惠州的中秋習俗不僅蘊含著濃厚的文化內涵,也承載著老惠州人的兒時記憶與濃濃鄉愁,更是彰顯出惠州民俗文化中多種文化形態兼容的地方文化特性。

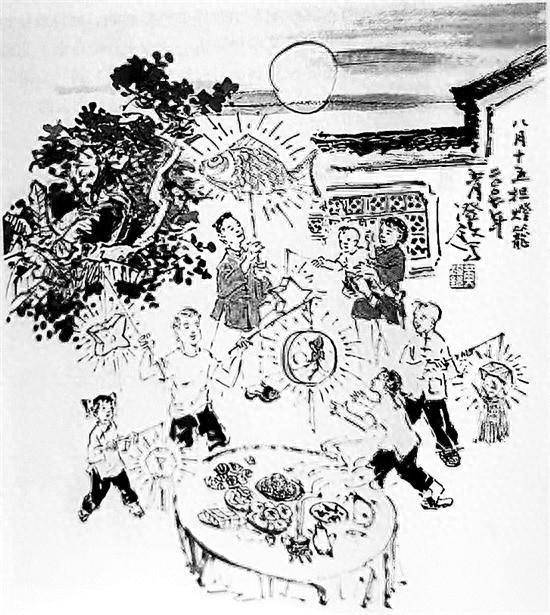

古城八月十五的熱鬧景象 黃澄欽 繪

萬家燈火映中秋團圓

惠州民間習慣稱中秋節為「過八月十五」或「過八月半」,博羅等地還有「接月華」的說法。節日裡,家家戶戶團圓相聚,共進晚餐後,最重要的儀式便是拜月與賞月。戶外擺放著月餅、瓜果等供品,尤其是當地特色的風栗、菱角、青欖等六大件,備受歡迎。月出之時,點香焚燭,拜月儀式莊重而溫馨,女性多參與,並有卜巧的傳統。

惠州中秋之夜,全城燈火輝煌,玩燈籠的習俗尤為盛行,其熱鬧程度甚至超越了元宵節,被當地視為真正的「燈節」。五彩斑斕的燈籠點亮了城市的夜空,孩子們提著燈籠滿街嬉戲,增添了節日的歡樂氣氛。這一習俗據傳與廣東的「豎中秋」相關,是明清以來地方風俗的延續。

然而,隨著時代變遷,部分傳統習俗逐漸淡化,如點孔明燈的活動因防火安全考慮已被禁止。但駁山歌等公共娛樂活動,在往昔曾是全城矚目的盛事,兩岸居民賞月對歌,歡聲笑語不斷,展現了惠州民俗文化的獨特魅力與深厚底蘊。

月撒惠州一地一風情

惠州廣袤鄉村則遍布著別具一格的中秋習俗,如拜山祭祖、舞龍、舞火狗等,從中也可一窺惠州民俗文化中多種文化形態兼容的地方文化特性。

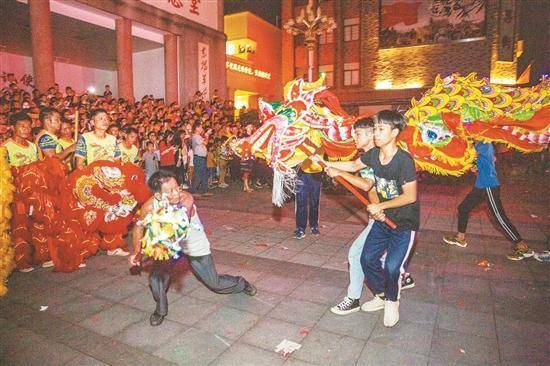

惠東高潭中秋舞龍風俗已延續200多年 林志華 攝

惠東:

每年中秋,革命老區惠東縣高潭鎮上空明月高掛,村民手舞「長龍」穿街走巷,鞭炮齊鳴,鼓聲大作,整個小鎮沉浸在一片歡樂的海洋里。據悉,當地中秋舞龍已延續200多年,其起源有多種說法,其中一個說法是承傳當地一個武舉人為慶祝衣錦還鄉,召集族人在中秋之夜舞龍,之後舞龍活動便相傳下來。

龍門:

遠在200公里之外的龍門縣「北大門」藍田瑤族鄉,則是上演獨具特色的「舞火狗」。當夜色降臨,篝火燃起,少女們全身插滿香火,唱著古樸的歌謠,邁著矯健的步伐,隊伍蜿蜒起舞,歡呼聲不斷……神秘獨特的「舞火狗」,吸引不少珠三角遊客慕名而來。相傳,先祖靠狗奶養大,要瑤民永記狗作為「再生之母」的恩德,規定每年農曆八月十五團圓節(中秋節)之夜,舉行舞火狗活動。舞火狗既是一種瑤族對狗圖騰的崇拜禮儀,又是瑤族少女的成人禮儀,每個少女要參加2到3次的「舞火狗」,方能向族人宣示自己已經成年,進入談婚論嫁的行列。

月圓中秋夜,龍門藍田瑤鄉上演神秘獨特的「舞火狗」 林志華 攝

惠城:

在惠城區橫瀝鎮,依著東江而居的數萬客家人「八月都是節」,中秋當天更是開懷暢飲。他們大多都是數百年前從福建或梅州、紫金遷徙而來,遵循傳統的俗禮,從八月初一至卅,依序進行祭祀活動:初一祭炎黃二帝,初二祭姓氏老祖,十五至卅祭家神。

博羅:

惠州遍地散落的客家圍屋,是大家庭也是小社會,有著非常濃郁的中秋習俗特色,鮮為人知。在博羅鳳安圍,嫁進來的媳婦在八月十五期間要為娘家人「送中秋」。「送中秋」的時間十分講究。出嫁女在八月初一至十五期間,一定要送完「中秋」,即中秋節期間要到娘家去送月餅或者水果等禮物。如果「送中秋」者未生過小孩,娘家人要買一對燈籠給她帶回婆家,把燈籠掛在門上,意指明年要生小孩;如果是生了孩子的,娘家人也要買一對燈籠送給女兒帶回給小孩玩。

惠陽:

在惠陽最大的圍屋——崇林世居內,每逢中秋便開展婦女專屬的「伏三姑」活動。晚上,在禾堂擺上四方桌,每桌邊坐一婦女,在禾堂邊燒三支香。由一人在桌邊請神,伏桌的人中有的就會唱,也有其中兩個對唱或由桌旁其他人誘唱。唱的內容有游耍、讀書或苦楚之類內容。伏唱者唱到興奮時,會手舞足蹈,唱夠數個鐘頭。

更多內容見 「惠州文脈·風物」千年古城中秋月圓夜,民間風俗儀式感滿滿

文 | 李海嬋 潘小笛