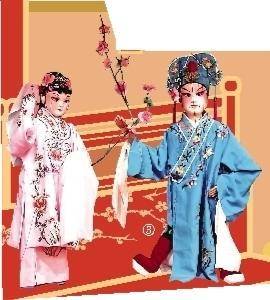

線戲《桃園借水》中的偶人造型。 仵永傑攝

線戲《桃園借水》中的偶人造型。 仵永傑攝

仵永傑 席雪兒

「不吃踅面不看線,不算到過合陽縣。」踅面好吃,可飽腹充飢;線戲動聽,能悅耳養心。到了合陽,吃了踅面、看過線戲,才算不虛此行。

所謂「線戲」,就是流行於合陽(舊稱「郃陽」)的提線木偶戲,即郃陽提線木偶戲。得益於黃河水的滋養和黃土地的孕育,線戲將木偶與線腔融為一體,提線木偶表演妙趣橫生、栩栩如生,線腔演唱慷慨且不失纏綿。近年來,以合陽縣線腔木偶劇團演職人員為主的線戲從業者,繼承傳統、不斷創新,恢復經典劇目,創排新編劇目,受到社會各界的廣泛讚譽。

默契配合,才能成就好戲

線戲是我國北方傀儡戲的代表。「我聽老藝人講過,『眼盯人人,指頭要活,步子、身子要把人樣兒學』。演員要隨著偶人調整自己的身體,努力將自身和偶人融為一體。」10月22日,在合陽,線戲研究專家史耀增介紹。

線戲專門的聲腔——線腔,在全國獨一無二。

線戲將提線木偶表演與線腔聲腔完美結合,由主要演職人員負責說戲、拉弦、提線及搭戲。

「坐鼓板懷並說戲的藝人,承擔全劇的打擊樂伴奏和主要角色演唱。如果說戲者與提線者配合默契,劇中的一談一笑,就像出自偶人一般。」史耀增介紹。

線戲伴奏以皮弦胡、平底馬鑼、錚子等為專用樂器;唱腔由當地民間流行的勸善調演變而來,細膩纏綿、激越昂揚。演出中,坐鼓板懷者一邊擊打鑼鼓,一邊為主要角色配唱。整體演唱時而慷慨奔放,時而悠揚婉轉,具有說唱音樂的特點。

據了解,郃陽提線木偶戲的演出劇目達500餘部。其中,久演不衰的劇目有「三箱(廂)」「二樓」「雙釵」。根據演出劇目故事及藝人風格,線戲唱腔可分為「斯文派」「將家派」「冤讎派」等。

因為熱愛,堅守舞台至今

「扭回頭見郎君雙膝跪倒,氣得人一陣陣身似水澆……」舞台上,伴著高亢奔放的線腔,「杜十娘」滿腔的憤懣哀怨傾瀉而出。

10月23日,合陽縣線腔木偶劇團正在演出折子戲《杜十娘怒沉百寶箱》,郃陽提線木偶戲的國家級代表性傳承人肖鵬芳傾情演唱。

肖鵬芳的爺爺是一位老藝人,曾極力推薦她學習線戲。1982年,肖鵬芳考入合陽縣線腔木偶劇團跟班學藝。學藝最初,只有13歲的肖鵬芳跟著劇團幾乎走遍了合陽縣的大小村莊。在農村演出時,她要帶著大半個月的乾糧、自己綁紮鋪蓋卷,還要幫老師搭戲台。

鋪蓋鋪在哪裡,哪裡就是家。然而,肖鵬芳不以為苦,整日沉浸在悠揚奔放的線腔中。

跟班不同於坐科,自己必須多看多練,才可能有收穫。肖鵬芳每天6點多就起床練習唱腔和提線。練功間隙,肖鵬芳時常站在戲台側幕旁,聽老藝人的唱腔,觀察老藝人的提線手勢和偶人的動作變化。

功夫不負有心人。數月的刻苦學習後,肖鵬芳學會了《杜十娘怒沉百寶箱》中的簡單唱段,也能操縱一些較為簡單的配角偶人。後來,她逐漸學會提袍、甩袖、整衣及行走坐臥等一系列木偶操縱技巧。

「木偶戲和大戲一樣,各種動作都在程式中。演出時,提線者要根據劇情刻畫人物。木偶提好了,就和真人一樣。演唱線腔更考驗演員的功力,不能偷奸耍滑,一定要唱到位。」肖鵬芳說。

20世紀90年代,傳統戲曲發展不景氣,部分演職人員離開了合陽縣線腔木偶劇團。肖鵬芳也有過改行的想法,但因為喜愛而不願離開。

「我從小跟爺爺在劇團長大,確實熱愛這個藝術,捨不得走。」她說。

於是,她在劇團一直堅守到現在。

傳承創新,講好線戲故事

「思一思想一想心中焦躁,倒不如投長江命歸陰曹……」10月24日,在《杜十娘怒沉百寶箱》折子戲演出中,劉佳坐鼓板懷並說戲,一邊擊打鑼鼓,一邊演唱。

開戲,她左手敲鑼,右手打鼓,繁密的鑼鼓聲在一瞬間打動了觀眾。「踩著」鑼鼓點,「杜十娘」「李甲」緩緩登台。隨即,錚子清脆明亮的擊打聲、皮弦胡如泣如訴的樂聲散落在劇場,扣人心弦、動人心魄。

演唱聲起,緊張的樂聲突然變慢。首句3個字「扭回頭」唱罷,樂聲又開始奏響。拖腔時而一唱三嘆,時而短促有力;樂聲柔和纏綿、委婉細膩。兩者相互交替、循環往復。「杜十娘」勇敢剛烈、愛憎分明的性格盡顯。

2006年,郃陽提線木偶戲被列入國家級非物質文化遺產名錄,合陽縣線腔木偶劇團逐漸有了起色。

「但當時,多數人認為『學戲沒前途』,不願意送孩子來。我們就在親戚和同行中打聽,看哪家的娃娃嗓子好並且愛唱戲。就這樣,通過熟人介紹、親戚牽線,劇團招收了10多名學員,由老一輩演員負責教學。」肖鵬芳坦言。

劉佳就是當時招收的學員之一。她今年27歲,是合陽縣新池鎮人,2011年進團跟隨肖鵬芳學藝。平日裡,她言語不多,很是靦腆。不過,一上戲台,她就像換了一個人。

「只有自己入戲,演出才會打動觀眾。在老師的精心傳授下,我們繼承了線腔傳統聲腔和提線木偶技藝。我們會繼續向傳統學習、不斷創新,讓越來越多的人了解這一傳統藝術。」劉佳的言語頗為平實。

年輕的線戲從業者,為這門古老藝術注入了活力。

近年來,合陽縣線腔木偶劇團創作排演《鬧春》《鍾馗醉酒》等劇目,受到專家和觀眾的一致好評。當地還有劇團以線腔為表現形式,排演了《金水彎彎》等現代題材劇目,通過古老藝術講好時代故事。