「把大運河這篇文章做好。」2023年9月,習近平總書記在浙江考察時的諄諄囑託寓意深遠。

南起浙江,北抵北京,大運河流經8省(市),是世界上開鑿最早、規模最大、里程最長的人工河。2014年6月22日,中國大運河獲准列入《世界遺產名錄》。

申遺成功十年間,沿岸各地堅持保護、傳承和發展的宗旨,造就生機勃勃的景觀河、生態河、人文河,讓古老的大運河真正成為「人民的運河」。

生態巨變:水質變清風景如畫

仲夏時節,碧波蕩漾,楊柳拂岸,位於京杭運河畔的杭州橋西歷史文化街區里,遊客如織。

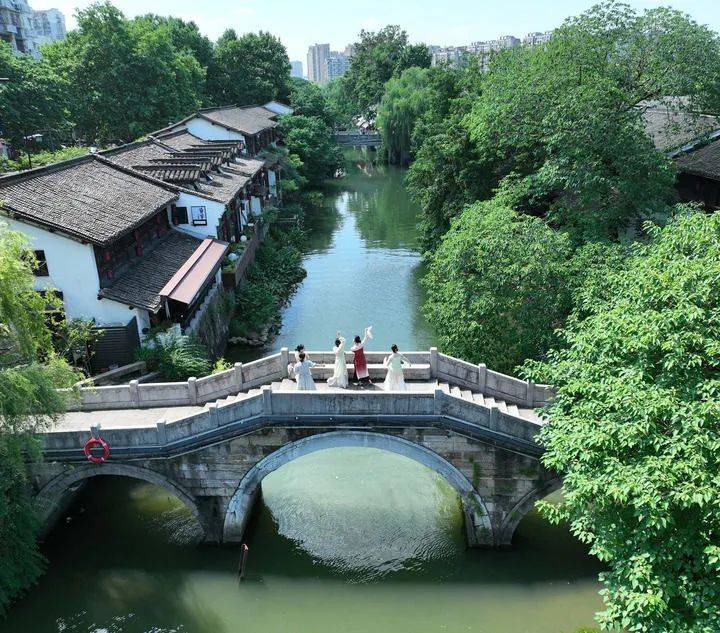

2024年6月12日,遊客在浙江省杭州市小河直街歷史文化街區的一座石拱橋上遊覽。新華社記者 翁忻暘 攝

在大運河沿線,曾幾何時,污水無序排放,河段遭受嚴重污染,受地理、氣候等因素影響,有些河段幾度乾涸斷流。

「我小時候,家家戶戶都是喝清澈的運河水,三四十年前,工廠廢水、生活污水直排運河,搞得河水發黑髮臭。」在橋西生活了70多年的老居民柴選法回憶起那時情景,常常感到心痛。

這些年來,隨著國家有關部門和運河沿線省市持續加大生態保護力度,乾涸的河段重新過水,黑臭的河水逐漸變清。如今,每天都能在家門口看到運河風景,老柴說:「現在的運河越來越美了!」

在杭州市拱墅區,多年來開展的截污、清淤、雨污分離等系列工程,大大減少了運河的污染源。區城管局河道保護管理中心副主任范能說,全區對老式樓房實施雨污分離,中心還開展生物治水實驗,用河蚌吸附水中富餘有機質,「治水真是下了『繡花功夫』」。

運河沿線的多座城市經過連續多年的綜合整治與保護開發,岸綠、水美、人和、業興的運河生態重現。2022年4月,在水利部和京津冀魯4省市聯合協調下,京杭大運河實現百年來首次全線水流貫通。

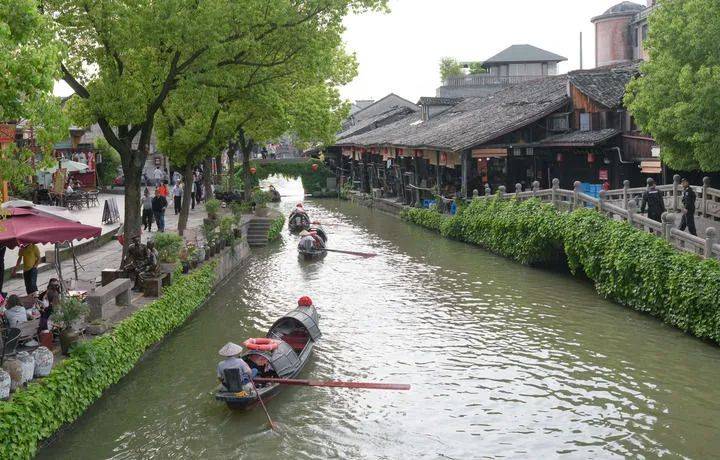

2024年4月24日,遊客在浙江省紹興市安昌古鎮遊玩。新華社記者 翁忻暘 攝

這些年,年過花甲的杭州民俗畫家吳理人走遍了運河沿線,筆下的民俗畫里既有他對昔日運河的回憶,又有今日運河的新貌。「北京通州、天津楊柳青、山東微山湖、江蘇揚州邵伯古鎮、浙江紹興安昌古鎮……從北到南,我都畫過,現在的運河水更清、岸更綠,越來越美,我一畫就收不住筆。」吳理人說。

文脈傳承:繼往開來傳古今

穿越2500多年歷史,蜿蜒近3200公里,大運河承載著厚重的文化底蘊。習近平總書記指出,要古為今用,深入挖掘以大運河為核心的歷史文化資源。

江蘇揚州中國大運河博物館和古運河相映成趣(2023年6月14日攝,無人機照片)。新華社記者 季春鵬 攝

在揚州中國大運河博物館,「運載千秋——新時代大運河重要考古成果展」正在展出沿線8省(市)的240餘件(套)文物,絕大部分為首次展出。據不完全統計,2012年以來,大運河沿線8省(市)共開展超過200項運河考古工作,60餘項考古工作取得重要成果,其中7處入選年度全國十大考古新發現。

中國考古學會大運河考古和保護專業委員會主任委員林留根說,申遺成功後,運河考古工作持續推進,不斷為中華文明的突出特性提供實證。

2024年4月23日,遊客在江蘇揚州中國大運河博物館參觀遊覽。新華社記者 徐嘉懿 攝

近年來,北京持續加強對大運河北京段的文化遺產保護,實施了220多項文物保護工程,一處處運河遺址得到了保護和展示,使古老運河更富魅力。

北京通惠河上的永通橋已有近600年的歷史。2021年起,北京市朝陽區啟動了對永通橋的修繕工程,剔除了橋面上的瀝青,對石橋進行了整修。今年端午假期前,經過整體修繕的永通橋正式對公眾開放,其歷史風貌得到恢復,煥發出新的時代活力。

遺產保護措施不斷細化,「百工」傳道後繼有人。

遊船在滄州市區境內的京杭大運河上行駛(2024年5月16日攝,無人機照片)。新華社記者 牟宇 攝

在河北滄州,吳橋雜技大世界、東光鐵佛寺等景區設立非遺專區,開展國家級非遺代表人的傳承評估,建設了吳橋雜技學校等非遺培育基地。在京杭運河邊的杭州工藝美術博物館,杭州市「工藝美術大師帶徒學藝項目」已持續開展了12年,成功培養出3名浙江省工藝美術大師、14名杭州市工藝美術大師和一大批中高級工藝美術師,薪火相傳,一大批非遺項目得到傳承發展。

悠悠大運河,南來北往客,無數豐富多彩的傳統文化在運河兩岸生根開花。「大運河是一條流動的遺產之河、文化之河。」大運河保護與申遺工作專家組成員、浙江省文物考古研究所研究員張書恆說,「對大運河的保護、守望和傳承,就是對中華優秀傳統文化的守護和弘揚。」

業態煥新:經世濟民通天下

流淌了千年的運河,如今依舊在為兩岸人民造福。

作為活態線性文化遺產,從古代漕運到今天的沿線文旅產業帶,大運河沿線城市聚焦生產、生活、生態「三生融合」,正在運河的保護和利用之間取得新的平衡。

在杭州市臨平區東湖村,「新運河」與「老運河」在此交匯,一艘艘貨船正轉入「新運河」——這便是去年7月開通的京杭運河杭州段二通道。據杭州市交通運輸局統計,近一年來有2.6萬多艘次船舶通過運河二通道,其中重載船舶貨運量達到1700萬噸,既緩解了大運河杭州市區河段的交通壓力,也有利於保護杭州市區河段的諸多遺產點。

水運是大運河的基礎功能。僅大運河江蘇段的年貨運量就超過5億噸,相當於8條京滬高速公路的年貨運量,水運運能大、占地少、能耗低、污染輕的特點在運河上更為凸顯。記者在運河沿線看到,不少港口為停泊的貨船增設了供電設施,許多貨船在駕駛艙頂上安裝了光伏電池板,船家的生活用電不再依靠船上的柴油機發電,減少了燃油消耗和污染排放。

2023年7月18日,首批通航貨船進入京杭運河杭州段二通道駛往錢塘江(無人機照片)。新華社記者 徐昱 攝

科技賦能為運河航運帶來新活力。在大運河蘇北段兩岸,每隔2到3公里就有一根裝有多套傳感設備的「白杆杆」。運用智慧監測系統和智能調度系統,蘇北運河各處船閘的平均利用率從70%提高到80%以上。

因河而生,因河而興。美好生態帶來產業結構升級優化,一條條生態景觀帶、文旅資源帶在運河沿線不斷集聚。

今年2月,北京(通州)大運河文化旅遊景區通過5A級景區驗收。它以運河為軸串聯起多個景點,面積是頤和園的2倍多。在相鄰的運河商務區,約2.3萬家企業註冊入駐,初步形成現代金融服務產業鏈和總部經濟發展態勢。

2024年6月10日,市民在北京城市副中心京杭大運河岸邊觀看賽龍舟。新華社記者 鞠煥宗 攝

浙東運河一路向東到寧波,奔流入東海。河海聯運,寧波作為對外開放的重要樞紐,港通天下、物暢其流,更是中外文化交流的重要窗口。

在杭州運河廣場,印刻著十個大字「人民的運河 遊客的運河」。杭州市規劃設計研究院副總規劃師華芳說,作為活態的文化遺產,運河始終在造福兩岸人民,值得一代代人全力守望呵護。

來源:新華社