本文經授權轉載自新周刊(ID:new-weekly)

原標題 | 那麼難吃還那麼能打的甜品,只有它

作者 | 翡拉莉

編輯 | 宋爽

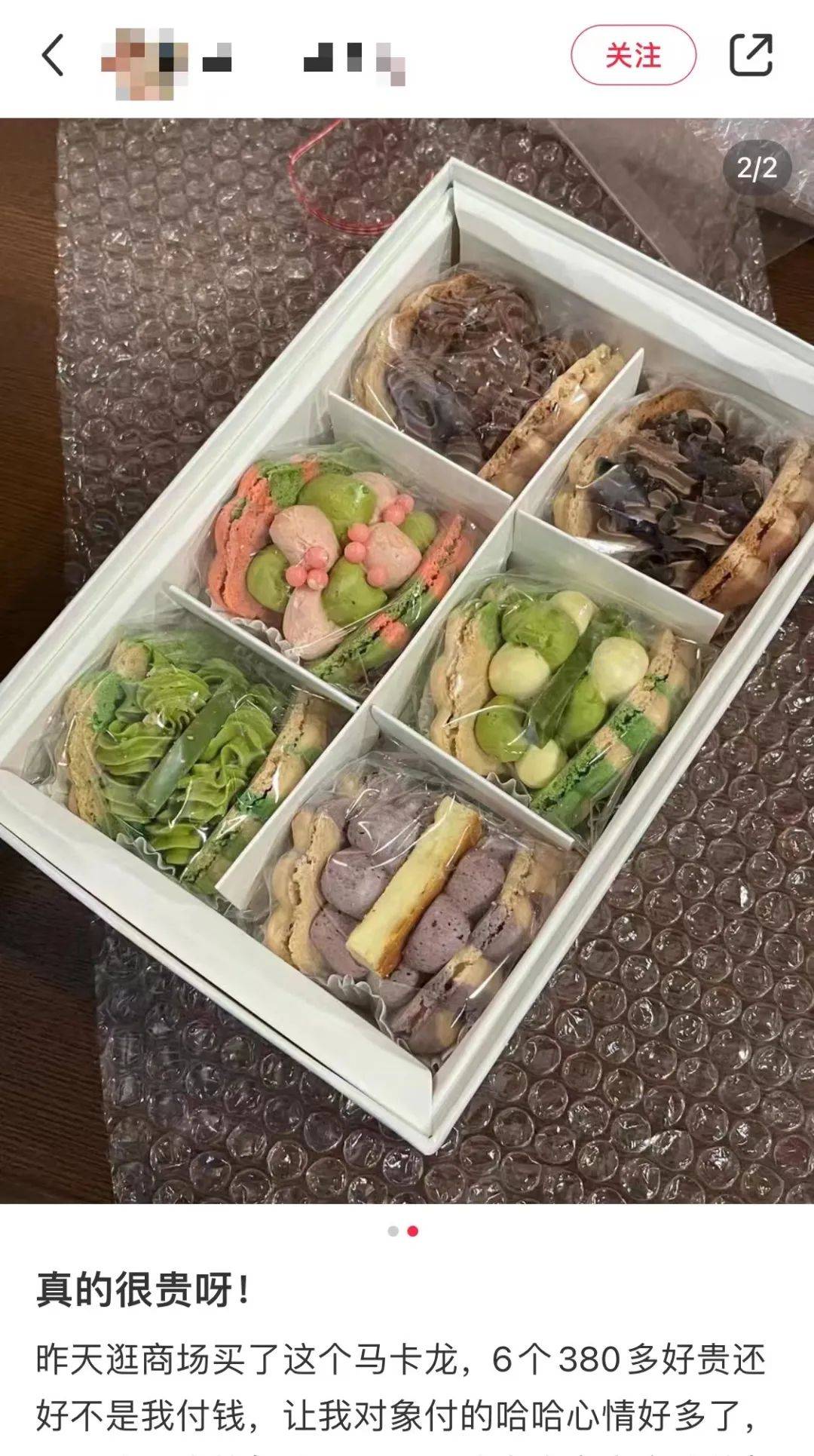

當馬卡龍曾經的浪漫別名「少女的酥胸」隨著時代語境的變化被漸漸淡化,我們意識到,馬卡龍在這些年裡跟著大環境一起改變了。

近日,一位自稱「吃不了甜的」的網友,嘗試了一款「變態」新甜品——肉夾饃馬卡龍,引來同樣不喜甜的網友的圍觀。

位於西安的店家透露,這款國慶限定新品用磅蛋糕模擬了「肉肉的亂七八糟外形」,肉餡為提拉米蘇風味,外殼在保留傳統馬卡龍的杏仁味的同時,用噴火槍燎出了「炕焦的白吉饃」的質感。

(圖/小紅書)

在眾多傳入中國的西式甜品中,馬卡龍堪稱「初代網紅」。可是,漸漸地,它的面目變得越來越模糊。對一些新世代消費者而言,近年躥紅的Pierre Hermé Paris,是他們認識或重新認識馬卡龍的窗口。

而今夏,巴黎奧運會吸引大批遊客赴法,其中不乏被當地知名甜品店的馬卡龍齁到,然後帶著「罪魁禍首」回來「禍害」家鄉父老的「馬卡龍受害者」。

不過,既然馬卡龍沒有退出國人視野,就說明依然有喜歡它的人。眼見它在國內的形態越來越花哨,口味越來越離譜,人們不禁想問:現在的馬卡龍到底誰在吃?

01

「春晚劉謙餅乾」,1000元一斤

各界普遍認為馬卡龍起源於16世紀的義大利,其最初形態是杏仁小圓餅,常見於威尼斯地區的修道院。

據說,馬卡龍是由美第奇家族的面點師在1533年帶到法國的。還有一種說法是,馬卡龍在17世紀末才傳入法國。而無論哪種說法,都改變不了法國人重塑並推廣了馬卡龍的事實。

20世紀初,隨著法國在時尚界地位的確立,以及Ladurée等糕點師的有力宣傳,馬卡龍從法蘭西走向了世界,一步步成為時尚與奢華的象徵。

(圖/pexels)

許多國人早就記不清自己第一次見到馬卡龍是在什麼時候了。因為在風靡中國之前,它便是海外影視作品中的常客,而一些奢侈品廣告片里也出現過它的身影。只是那時,我們中的大多數,還沒有品嘗正宗馬卡龍的機會。

我第一次吃正宗馬卡龍是在2011年春天。在巴黎「留子」朋友的帶領下,我買了一個大名鼎鼎的Ladurée馬卡龍——說是大名鼎鼎,但我壓根不記得自己最早是從哪裡知道這個牌子的。

又貴又甜——這四個字就是我對馬卡龍的初印象。在幾歐元就能買一個大比薩解決一頓午飯的當年,賣到幾歐元一個的小小馬卡龍,簡直令人無法想像。而且,我從未吃過糖精味這麼重的甜品!

但是,我能理解Ladurée店裡門庭若市的景象——出來旅遊嘛,該嘗試的當地特色還是要嘗試一下。儘管當時沒有「網紅」「打卡」等概念,但「來都來了」的自我暗示,一直根植於國人的血脈里。

(圖/小紅書)

因此,我也估計這款甜品能夠在國內掀起熱潮。且不說它有多好看或多有象徵意義,單說售價高這一點,就足夠吸引很多人,因為總有這樣的消費者,越貴的東西,越要得到;總有這樣的產品,越是賣得貴,越是有人買。

不到一年,我的猜想就得到了印證。

2012年龍年除夕夜,劉謙在中央電視台春晚上用馬卡龍變了一個魔術,說道:「這是我個人非常非常喜歡的一個小點心。它們有很多的顏色,非常好吃。」於是乎,馬卡龍在大江南北迅速走紅。

(圖/CCTV1)

據報道,在上海,國金中心一家甜品店的馬卡龍標價28元/顆,店員稱,法國空運來的馬卡龍賣得不錯。

在網上,馬卡龍也標出了天價。一位《重慶時報》(今《新渝報》)記者在淘寶網上輸入「春晚劉謙餅乾」「春晚魔術道具甜點」等關鍵詞,出現了1000元一斤的馬卡龍。

這個售價高到什麼程度?2012年,一線城市的豬肉價格,不過十幾元一斤;根據一位網友曬出的老照片,廣州奶茶店的飲品一杯7元,餐廳里的刺身一盤五十幾元。

02

成為網紅的馬卡龍,不是誰的唯一

馬卡龍為什麼這麼貴?

一方面,原材料昂貴、做工複雜是主要因素;另一方面,馬卡龍在從法國走向世界的過程中,牢牢跟「奢華」「格調」「時尚」等形容詞「鎖死」,把自己變成了品位、財富乃至身份、地位的象徵。

這麼貴的馬卡龍,一開始到底是誰在吃?

(圖/小紅書)

彼時,北京奧運會餘溫尚存,上海世博會餘音猶在,國人對世界尤其是代表品質生活的西歐文化,充滿了敬慕與嚮往。

2008—2012年,中國的GDP增速一路飆升,儘管當時國內物價有不同程度的上漲,但多數消費者對花錢這件事,心裡都是有底氣的。

2014年,Ladurée在上海開設了中國首店,馬卡龍愛好者和對馬卡龍好奇的人蜂擁而至,將國內的「馬卡龍熱」推向了又一個高點。

之後幾年,「新一線城市」和「新中產」概念進入國人視野,渴望新的消費場景、擁有新的消費習慣的新潮消費者隨之出現,馬卡龍這一既有歷史底蘊,又有顏值和象徵意義的甜品,可謂長在了他們的消費點上。

於是,馬卡龍開始受到新中產媽媽的青睞,成為年輕愛侶間的禮物,出現在白領的零食包里,被餐飲、時尚等領域的品牌將其整體或部分元素運用在自家產品里……

(圖/小紅書)

市場的火熱加劇了競爭態勢。一些本土品牌和甜品店也坐上了馬卡龍的餐桌,渴望分一杯羹。既然歷史底蘊和品牌價值打不過,那就通過打價格戰和口味戰來爭取市場份額。

實際上,馬卡龍的價格戰,早從2012年春晚之後就開始了。

在上海徐家匯美羅城,一家甜品店用「這是春晚上劉謙的魔術道具,現在8個只要23元」的話術招攬顧客。店員表示,春節期間馬卡龍經常銷售一空;在淘寶網上,《重慶時報》的記者搜出了100元10個的馬卡龍。

一家網店的店長告訴《重慶時報》的記者,他們是在春晚之後跟風上架的馬卡龍,覺得馬卡龍「五顏六色」,符合店內商品的特色,並且「在短期內有一定的商機可循」。

(圖/pexels)

2016年前後,隨著社交媒體興起,眾多美食博主和時尚達人通過探店、曬照、產品宣傳等方式,將馬卡龍捧成了不折不扣的「網紅」,大幅提升了這款原本富有精英感的甜品的國民度。

但是,受眾人群的擴大和關注度的提升,對任何產品來說都是把雙刃劍。馬卡龍的貴和甜很快成為不喜歡它的人的進攻點,加上跟風的賣家太多,市場很快變得良莠不齊,暴露了馬卡龍色素超標等食品安全問題。

一些初嘗者如果碰巧吃到了低品質的馬卡龍,就很有可能再也不吃第二次了。況且,捧紅馬卡龍的社交媒體,也捧紅了其他甜品。對多數人來說,馬卡龍從來不是唯一。

03

馬卡龍的未來,要靠學生黨?

當馬卡龍曾經的浪漫別名「少女的酥胸」隨著時代語境的變化被漸漸淡化,我們意識到,馬卡龍在這些年裡跟著大環境一起改變了。

烘焙市場一度火爆,本土品牌和個人店鋪不斷湧現,為馬卡龍帶來在外觀、口味等層面的創新和本土化。

除了早幾年在西安萌芽的肉夾饃馬卡龍,一些大品牌也借春節、元宵節、中秋節等節日,推出了帶有中式韻味的馬卡龍,試圖吸引更多消費者買單。

(圖/小紅書)

文旅行業的蓬勃發展,也刺激了馬卡龍的「變革」。

在一些旅遊大省和知名景點,機智的商家結合當地元素與傳統文化,開發出獨具特色和辨識度的馬卡龍,藉助網紅式營銷,把中式馬卡龍做成了備受歡迎的文創品。

在製作和銷售模式上,本土店的入局讓馬卡龍市場進一步卷了起來。

一些主打自研、定製的自營小店向線上銷售傾斜,靠稀缺性和健康度吸引消費者;也有開在學區的甜品店,用自助的形式打價格戰;還有一些店靠適合拍照的網紅風格突出重圍……

甜品愛好者和動手達人,則在此前的居家歲月里,自己做起了馬卡龍。他們親自把控糖分含量,不少人甚至開發出了新口味,從此實現馬卡龍自由。

(圖/小紅書)

然而,一直有人搬椅子來坐,不等於馬卡龍的餐桌沒有競爭和威脅。

在大形勢的襯托下,吐槽馬卡龍性價比低、難吃和貴的聲音此起彼伏。做得好的馬卡龍賣二三十元一個,還可以令多數人接受,但賣到一個50元以上的馬卡龍,不管有多好,都會令很多人望而卻步。

不過,就算不被很多人理解,馬卡龍也依然以變幻的姿態在中國發展了這麼多年,且不乏號稱賣得特別好的商家。

大概對任何事物來說,只要願意改變、能夠改變,就是充滿希望的。並且,只要馬卡龍的悅己價值和社交價值存在一天,這種因人類文明發展而誕生的甜品,就會存在一天。

(圖/小紅書)

而當服飾、化妝品、汽車、電子產品,甚至一些意想不到的地方出現以「馬卡龍」命名的色彩或風格時,我們可以肯定,馬卡龍或馬卡龍文化必然不會消亡。

至少,那些上學時因零花錢不夠而留下遺憾的年輕人會在自己賺錢後,買一個幾十元的馬卡龍圓一個年少時的夢。

一 周 熱 點 回 顧

2024 Vista看天下

V

「 三 折 疊 」 被 玩 成 自 嘲 爆 梗

家 庭 洗 衣 機 大 戰,被 雷 軍 勸 好 了

「 縣 城 牌 子 」 被 年 輕 人 捧 紅