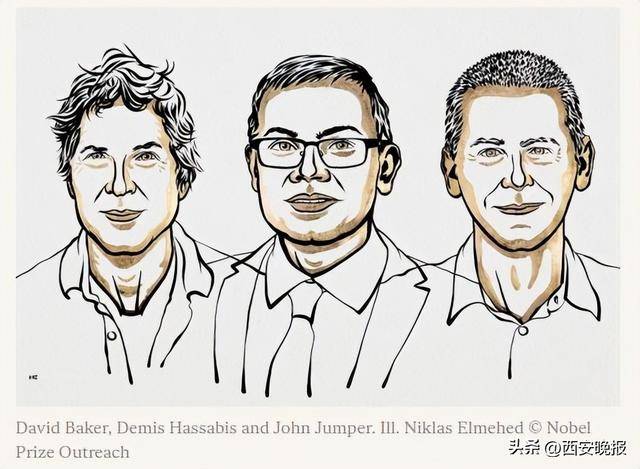

據諾貝爾獎官網消息,北京時間10月9日下午,瑞典皇家科學院宣布,將2024年諾貝爾化學獎授予David Baker,Demis Hassabis和John Jumper,以表彰他們在蛋白質設計和蛋白質結構預測領域作出的貢獻。

大多數人對諾貝爾化學獎的印象,似乎是「遙不可及」,但實際上,看似「高冷」的化學獎,卻與我們的生活息息相關,甚至能為人類治癒疾病帶去更多希望。

圖片來源:諾貝爾獎官網截圖

生活中的化學獎

它們已走進千家萬戶

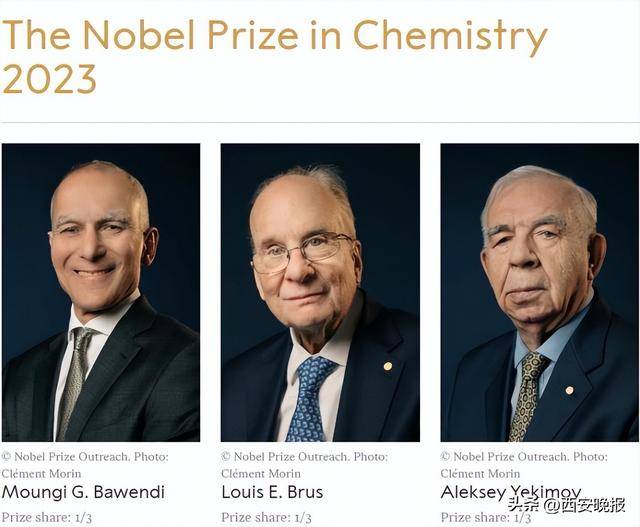

如今,許多人在家用QLED(量子點發光二極體)電視上觀看色彩逼真的影片,其中的量子點,就是獲得2023年諾貝爾化學獎的研究成果。

圖片來源:諾貝爾獎官網截圖

2023年,瑞典皇家科學院將諾貝爾化學獎授予蒙吉·巴文迪、路易斯·布魯斯和阿列克謝·葉基莫夫,以表彰他們在發現和合成量子點方面所作出的貢獻。

而隨著元宇宙、虛擬現實、增強現實等技術的發展,未來各類電子設備上大大小小的顯示屏,也有望在量子點技術的助力下,給人們帶來更好體驗。

智慧型手機已經成為人們日常生活中必備的工具,而從手機、筆記本電腦等電子產品,到電動汽車和風能、太陽能等大型儲能裝置,鋰離子電池儼然已成為我們生活中不可或缺的「能量源」。

輕巧、可充電且能量強大的鋰離子電池,使無化石燃料社會成為可能。這個推動人類社會前進的發明,也終於獲得諾貝爾獎的認可。2019年,三位科學家因在鋰離子電池領域的貢獻共同獲得諾貝爾化學獎。

諾貝爾委員會成員評價該成果時說:「這一神奇電池所帶來的巨大的、驚人的社會影響有目共睹。」

化學獎「接地氣」的地方不止於此。幾十年前高分子塑料的研究成果,更是惠及生活的方方面面,而已在醫院普及的「核磁共振」技術、裝點夜幕的霓虹燈等,都是諾獎成果應用於實踐的典型例子。

生命科學中的化學獎

為治癒疾病帶去希望

「生命科學的每一點進展,都會給人類治癒疾病帶來更多希望。」2001年與2022年兩度獲得諾貝爾化學獎的卡爾·巴里·沙普利斯曾這樣說道。

基於夏普萊斯在「手性催化氧化反應」方面的研究,近年來,藥物學家成功合成了幾十種關鍵性的創新藥物,包括一系列治療心臟病、癲癇等疾病的藥物,直到現在仍在挽救許多人的生命。

2020年的諾貝爾化學獎頒給了「對生命科學產生革命性影響」的兩位女科學家——沙爾龐捷和道德納,以表彰她們在基因組編輯方法研究領域作出的貢獻。

諾貝爾獎委員會表示,兩位獲獎者發現了基因技術中最犀利的工具之一,即「CRISPR/Cas9基因編輯技術」。這一技術對生命科學研究產生了突破性影響,有助於研發新的癌症療法,並可能使治癒遺傳性疾病成為現實。

同樣運用化學研究成果造福人類的,還有多位諾貝爾化學獎得主。

2018年諾貝爾化學獎得主弗朗西絲·阿諾德、喬治·史密斯和格雷戈里·溫特研發出控制進化過程的方法,利用噬菌體展示技術生產的抗體,能夠對抗自體免疫疾病,在有些情況下甚至能治療轉移性腫瘤。

2022年化學獎得主卡羅琳·貝爾托齊、卡爾·巴里·沙普利斯和莫滕·梅爾達爾的研究成果,在全球範圍內被用於探索細胞和跟蹤生物過程,研究人員通過使用生物正交反應提升了癌症藥物的靶向性。

縱覽歷年獲獎的成就,在化學園地不斷耕耘的諾獎得主,既是化學領域的奇蹟創造者,更是突破時代發展的引領者。而這樣的突破,每年都在發生,消除疾病、拯救生命、改善環境……他們的研究,為人類社會帶來了巨大福祉。

高光時刻

近十年化學獎得主成就盤點

自1901年至2023年,諾貝爾化學獎共頒獎115次,有194位獲獎者。

以下是近10年來獲獎者名單及其主要成就:

2023年:

蒙吉·巴文迪、路易斯·布魯斯和阿列克謝·葉基莫夫,因在發現和合成量子點方面所作出的貢獻而獲獎。

2022年:

卡羅琳·貝爾托齊、莫滕·梅爾達爾和卡爾·巴里·沙普利斯,因在點擊化學和生物正交化學方面所做出的貢獻獲獎。

資料圖:美國化學家卡爾·巴里·沙普利斯。

2021年:

戴維·麥克米倫和本亞明·利斯特因「在不對稱有機催化研究方面的進展」被授予諾貝爾化學獎。

2020年:

瑪紐埃勒·沙爾龐捷和珍妮弗·道德納獲獎,以表彰她們在基因編輯技術方面的貢獻。

2019年:

約翰·古迪納夫、斯坦利·惠廷厄姆和吉野彰,因在鋰電池研發領域做出的貢獻分享諾獎。

2018年:

諾貝爾化學獎授予弗朗西斯·阿諾德、喬治·史密斯和格雷戈里·溫特利,以表彰他們在酶的定向演化,以及用於多肽和抗體的噬菌體展示技術方面取得的成果。

2017年:

約阿希姆·弗蘭克,理察·亨德森,雅克·杜博歇發展了冷凍電子顯微鏡技術,以很高的解析度確定了溶液里的生物分子結構。

2016年:

讓-皮埃爾·索維奇、弗雷澤·斯托達特和伯納德·費林加三位科學家因「設計和合成分子機器」獲獎。

2015年:

托馬斯·林達爾、保羅·莫德里奇、阿齊茲·桑賈爾,因在基因修復機理研究方面所做出的貢獻獲獎。

2014年:

埃里克·貝齊格、威廉·莫納、斯特凡·黑爾,因研製出超解析度螢光顯微鏡獲獎。(中新網)