你能想像未來農業的樣子嗎?

田間奔跑的是沒有駕駛艙的拖拉機;模擬器里,幾天就能培育出一個新品種;儀器在田裡過一遍,土壤成分就能一目了然……

這是雄安未來之城場景匯無人農場技術應用大賽上,中國科學院智能農業技術團隊帶來的多個農業新技術、新裝備。

值得一提的是,當下正火的人工智慧都應用其中。

未來,農業會怎麼發展?技術能帶來什麼改變?

未來農業 智慧無處不在

雄安新區雄縣十里舖村,中國科學院智能農業技術團隊在這裡運營著500畝的「伏羲農場」。

2023年6月,這一團隊在雄安新區開始籌備建立中國科學院雄安創新研究院,聚集最先進的農業科技,瞄準智慧農場目標,打造能推廣全國的「伏羲農場」零號地樣板。

智慧農場,智慧在哪兒?

此時,距離農場20多公里的中國科學院雄安創新研究院「伏羲農場」數據指揮中心,技術團隊工程師李清琳正在分析農場的土壤數據。

智慧,藏在土壤信息里。

能精確收集到土壤信息,靠的是一件「神器」——土壤養分伽馬能譜分析儀。在雄安未來之城場景匯無人農場技術應用大賽上,它獲得了智能農機裝備及關鍵部件賽道的第一名。

土壤養分伽馬能譜分析儀是一個長約1米的深灰色圓柱體。把它懸掛在拖拉機上,在地里掃一遍,就能採集到30厘米深度的土壤信息。這個過程,如同給大地拍X光片。

土壤中某些物質含有放射性元素,伽馬能譜分析儀能接收和記錄下放射信息,把它解析成能譜信息。再藉助大數據、數學模型與智能學習算法,把能譜信息轉換成常見的氮磷鉀等養分含量信息。

過去,土壤數據分析是個難點。要麼靠衛星遙感,要麼靠採樣化驗。衛星遙感測出的數據準確度低。採樣化驗準確度雖高,但一來成本不低,二來採樣點位有限,很難代表每一寸土地的情況。

伽馬能譜分析儀的檢測精度目前已經可以達到平方米級,數據準確性也高。這就為建立土壤資料庫提供了關鍵數據支撐。

智慧,體現在農機裝備上。

幾台拖拉機最大的特點是無人駕駛——壓根就沒有配備駕駛艙。上個月,就是這幾台拖拉機在「伏羲農場」種下玉米。

拖拉機上裝有傳感器、雷射雷達、毫米波雷達,能夠實時產生近百條狀態信息,為自動駕駛提供支持。這些裝備幫助拖拉機在北斗衛星導航的支持下,按照設定路線實現無人精準作業。

有的農機實現無人作業,作業區域僅限於農田,從倉庫到地頭的這段距離,還得需要人駕駛。未來,拖拉機可以全程無人。

智慧,還體現在數字孿生應用上。

在農業上應用數字孿生,就是用數字化手段模擬真實世界。為「伏羲農場」建立模型,可以在虛擬環境中推演作物長勢、病蟲害進展、氣候帶來的影響等。利用模擬推演結果,為真實世界的農業生產提供決策參考。

雄安新區的「伏羲農場」去年開始運轉,現在還處在建設階段。雄安無人農場技術應用大賽中展示的農業裝備和科技將逐漸應用到農場中,將其打造為真正引領潮流的智慧農場、未來農場。

育種也能依靠人工智慧?

傳統的人工育種高度依賴育種專家的經驗。比如,育種專家看到麥田裡那些長得又高又壯的小麥植株,判斷可能是優質品種,然後通過雜交等手段培育性狀更優的品種。

種子基因和表型的關係是複雜的,又高又壯的植株未必能培育出好種子。這時,就要「廣撒網」,進行大樣本實驗。靠大量實驗的育種方法,有機率成分,成功率低。此外,育種周期較長,培育一粒良種可能需要幾年甚至更長時間。

人工智慧是怎麼解決育種中的不確定性和周期長問題呢?

育種模擬器系統導入了大量種子基因和表型數據,通過算法,找到基因和表型的內在關係。一種基因表現出的植株高矮、粗細、抗倒伏能力、果實大小等,基本可以預知。這就剔除了偶然的成分,育種變得更有針對性、更高效。

使用人工智慧育種模擬器能大大加快育種速度。傳統育種要遵循植物生長規律,一個培育周期,可能是半年或者一年。人工智慧可以搭建模型,模擬仿真植物生長過程。在這個虛擬世界裡,環境參數可以調整、加速,只要算力足夠,最快幾天時間,就能培育出一粒良種。有了虛擬世界的實驗數據,現實中只要「照方抓藥」,很快就會培育出真正的種子。

土壤養分伽馬能譜分析儀,其核心技術也是人工智慧。

伽馬能譜分析儀收集土壤中的放射信息,轉化成能譜信息。能譜信息是坐標系上一條條物理曲線,它並不是我們想要的氮磷鉀等土壤養分信息。

想得到土壤養分信息,就要對能譜信息進行「翻譯」。翻譯過程是獲取土壤數據的最後一步,也是最關鍵一步。但是能譜信息與土壤養分信息的關係,存在於「黑箱」中,目前科學還很難解釋。

解決這個問題,需要向數據和模型借力。

把實地測得的土壤數據和能譜信息進行對照,試著找兩者之間數學上的對應關係。這種對應關係,就是一種模型。隨著投喂給模型的數據不斷增加,模型的框架也逐漸清晰。最終,把能譜信息輸入已經訓練好的模型,就能依據算法轉化成土壤養分信息。

農機田間作業,同樣也離不開人工智慧的參與。

設定無人農機在田間的行走路線,需要事先採集農田的基本信息。比如土地的面積,以及土地邊界、溝渠、電線桿、樹等精準位置。

動輒幾百畝、上千畝的農場,靠人去採集這些信息工作量巨大。這時,智能圖片識別就派上了用場。

人工智慧不但能為農業生產賦能,其自身還具備成長性。

未來,人工智慧的育種方法效率會更高,土壤養分信息測量會更精準,人工智慧將在農業中發揮更重要的作用。

精準農業 提升農業精細管理能力

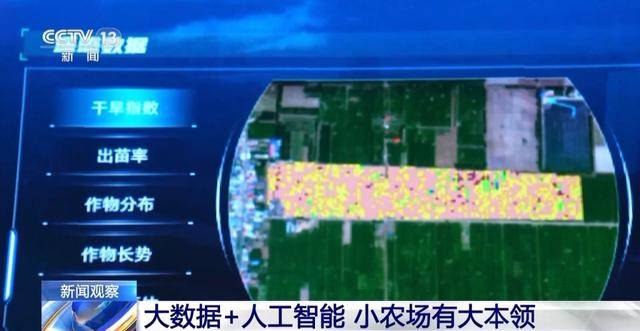

掌握每一寸土地的土壤信息,擁有了土壤資料庫,能做什麼?

獲取了土壤信息,就能變量施肥,缺什麼補什麼。這樣一來,不但能節約肥料,還能讓土壤養分變得均衡。

精準農業,不僅體現在施肥上,還體現在管理上。

在中國科學院雄安創新研究院拍攝的播種玉米視頻中,能看到無人駕駛的農機就像長了眼睛一樣筆直前進。

這又是怎麼做到的?

依靠的是農機中植入的北斗導航系統。

精準,是中國科學院智能農業技術團隊不斷提及的農業理念。先進的農業裝備和農業科技的使用,都在圍繞「精準」展開,這與農業生產的現狀有關。

數據表明,近年來化肥使用量不斷增加,糧食增產效果卻不明顯。換句話說,土地本身的潛力幾乎開發到了極限,所以再想實現糧食增產,需要轉向田間管理。

精細化管理離不開數字化的手段。

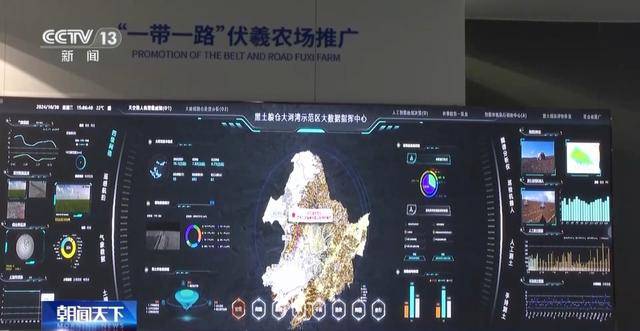

在雄安新區「伏羲農場」數據指揮中心,大螢幕上能看到全國多個「伏羲農場」的數據信息,包括土地利用情況、土壤墒情、氣象數據、智能農機統計、病蟲害監測等。

未來,全國『伏羲農場』的數據都會匯聚到雄安。我們通過數據分析,精準掌握農田狀況,做到精量播種,變量施肥、打藥、灌溉,這將提升農業的增產潛力。不僅如此,幾千畝、上萬畝土地的精耕細作,今後或許只需幾個人就能管理。

越發智能的「伏羲農場」正在走向產業化和市場化。

當工程師下場種地

中國科學院智能農業技術團隊的成員全部來自中國科學院計算技術研究所,是一群不折不扣的工程師。

智能農業技術團隊來到雄安新區,支持中國科學院雄安創新研究院建設。工程師們帶來的,還有團隊多年積累的科研成果和經驗。

來雄安當年,智能農業技術團隊建了一塊試驗田——伏羲農場。

「伏羲農場」這個名字頗有來歷。中國科學院智能農業技術團隊工程師張曉博這樣解釋:伏羲是中華人文始祖,他用一系列發明創造帶領華夏先民告別洪荒邁向文明。工程師們從事農業技術研發,想到了伏羲這個人文符號,所以給他們的試驗田取名「伏羲農場」。

在這些工程師的主導下,未來農業展現出十足的科技感,「坐在屋裡就能把地種了」已經不再遙遠。

通過遠程控制系統,農戶坐在電腦前,就可以操控農機在田間播種、收穫;經過改造後的水利系統,使用電子設備開關閥門、控制流量進行澆地,再也不需要深一腳淺一腳走向田間。

科學、高效的管理方法,為農業生產節約成本、增加效益。

靠著遍布農場的傳感器和電子信息系統,作物信息、土壤信息、病蟲害信息、氣象信息等盡收眼底,為科學決策提供依據,間接也轉化成了收益。

這或許能解決今後誰來種地的問題。

記者在走訪多個農業大縣時發現,農業生產正從一家一戶的小農生產,逐步向規模化、集約化發展,大型機械設備在田間身影頻現,耕種效率大大提高。有的地方,規模較大的農業服務組織依靠土地流轉、託管等,在較大地塊上使用更多的科學技術和先進農業機械。

「伏羲農場」,這個代表未來農業方向的農場樣板,在回答誰來種地這個問題時,答案是工程師。

小田變大田的土地集約化經營是未來趨勢。農業走向現代化,一定伴隨著農業科技的現代化。農業科技,一定離不開數字化、智能化手段。而這些,都需要工程師的參與。

中國科學院智能農業技術團隊做「伏羲農場」項目之初,不少工程師帶著一種情懷,他們想改變農民「面朝黃土背朝天」的勞作環境,把農民從繁重的體力勞動中解放出來。

在研發過程中,他們自己也沒想到,會慢慢從工程師變成了「新型職業農民」。

伏羲農場已在全國多個城市投入運行

農業農村部市場與信息化司信息化推進處處長 王耀宗:我們現在集成了遙感衛星、無人機監測和地面監測的網絡,把農業氣象、土壤墒情,包括病蟲害等各種環境的因素綜合實現實時監測,能夠大幅度提高農業防災減災的實時監測和預測預報能力。

農業農村部相關負責人告訴記者,此次印發的文件中首次提出要加強智慧農業公共服務能力建設。通過打造國家農業農村大數據平台、共建農業農村用地「一張圖」、開發一批智慧農業基礎模型和數字化工具,為各類智慧農業應用提供技術底座,幫助農民和農業生產經營主體低成本實現數字化轉型。

農業農村部市場與信息化司信息化推進處處長 王耀宗:數據對於智慧農業而言就相當於是血液,模型算法大概就相當於是大腦。建設大數據平台,把更全量的數據匯聚到一起,向社會去提供數據支撐和服務,為社會主體更好地應用和推廣智慧農業提供底層的數據支撐和能力支撐。

負責人表示,力爭到2030年,高端傳感器、關鍵零部件、成套智能裝備等關鍵技術裝備取得重大突破,我國農業生產信息化率將達到35%左右。到2035年,關鍵核心技術全面突破,技術裝備達到國際先進水平,農業全方位、全鏈條實現數字化改造,我國農業生產信息化率將達到40%以上。

試點推廣 伏羲農場帶動智慧農業發展

此次出台的《全國智慧農業行動計劃(2024—2028年)》提出要探索推廣「伏羲農場」等未來應用場景,加快推動智慧農業全面發展。什麼是伏羲農場,為什麼要推廣伏羲農場?

專家表示,作為發展智慧農業的試點項目,伏羲農場將大數據、人工智慧等信息技術轉化為農業生產力,在提高生產效率的同時,更好地保障糧食安全。

中國科學院智能農業機械裝備工程實驗室副主任 張玉成:思路和理念就是要體現人工智慧技術對我們農場的變革。人工智慧技術介入了以後,我們可以用一個人去控制10台、20台農機。同時在這個基礎上,我們要靠信息技術把節約成本的問題、增產的問題、綠色的問題,這些問題在伏羲農場裡邊都有可量化的指標來得到體現。

專家告訴記者,在伏羲農場,數據收集工作提高了農業生產的穩定性。農作物的生長周期涉及耕地、播種、收穫等多個環節。在天氣、土壤墒情等多種因素的影響下,農業生產存在不確定性,這些環節的決策大多依靠人的經驗。伏羲農場通過收集到的海量數據對農田進行精準管理,讓農民擺脫「靠天吃飯」的局面。

中國科學院智能農業機械裝備工程實驗室副主任 張玉成:咱們農田裡邊發生的一切,包括氣候的一些變化,作物生長的一些變化,到了某一個點上應該去做什麼工作,在伏羲農場的智能系統裡面,就要做一個預判。因為所有的農田我們都要進行標準化的、網格化的數據採集,不只是把人從農田裡邊解放出來,用計算機的思維去處理這些不同區域的問題。

大數據+人工智慧 小農場有大本領

眼下,伏羲農場已在全國多個城市投入運行,這一科技感十足的智慧農場究竟是什麼樣的?

走進位於河北雄安的中國科學院伏羲農場數據指揮中心,記者看到一面巨大的電子顯示屏上實時顯示著農場的氣象數據、病蟲害檢測等各類信息。

工作人員告訴記者,在大數據、人工智慧等技術的幫助下,他們遠在20公里外的指揮中心就能查看農田的實時畫面,掌握農作物的生長情況。眼下冬小麥的播種工作剛剛完成,他們這些「技術宅」種地不用鋤頭,而是通過遠程操控無人農機,實現密度均勻的播種。

中國科學院計算技術研究所工程師 畢志強:我們的智能農機配備許多個智能的控制系統,在北斗衛星導航的支持下,我們提前給它設定好路線,只需要通過手機App和智慧終端一鍵啟動之後,就可以按照我們的路徑進行精準作業了。

智能設備不僅服務於耕種環節,也提高了育種效率。傳統育種要遵循植物生長規律,一個培育周期要四到五年左右。在人工智慧搭建的虛擬模型里,工作人員通過調整環境參數模擬植物生長過程,從而加速種子篩選,提高育種效率。

中國科學院計算技術研究所高級工程師 趙洪龍:通過搜集網上公開的一些數據集和自己去採集一些數據,來獲取大量的植物基因組數據。有這樣的數據之後,我們去開發算法,建立模型,去模擬這個種子長大之後是什麼樣子,從而加速我們篩選的過程。

隨著物聯網、人工智慧等技術與農業深度融合,截至目前,伏羲農場已經落地內蒙古、安徽、河北等多個省份。在湖北十堰,伏羲農場正在加快建設,600畝土地的數據採集和分析工作也在同步推進。預計今年年底前,農場將建成並投入運行。

中國科學院智能農業機械裝備工程實驗室副主任 張玉成:這邊主要是驗證丘陵地貌下,小馬力的農機在小地塊碎片化的情況下,我們如何去解決智慧化的農業生產問題。總體上說我們是按照區域來進行布局和設計的,結合地形地貌和種植作物的品種在不同的區域驗證,整個技術推廣的模式也就形成了。

半島新聞綜合整理,素材來源:央視新聞、中國雄安等