ZHIKUYAOLAN

編者按

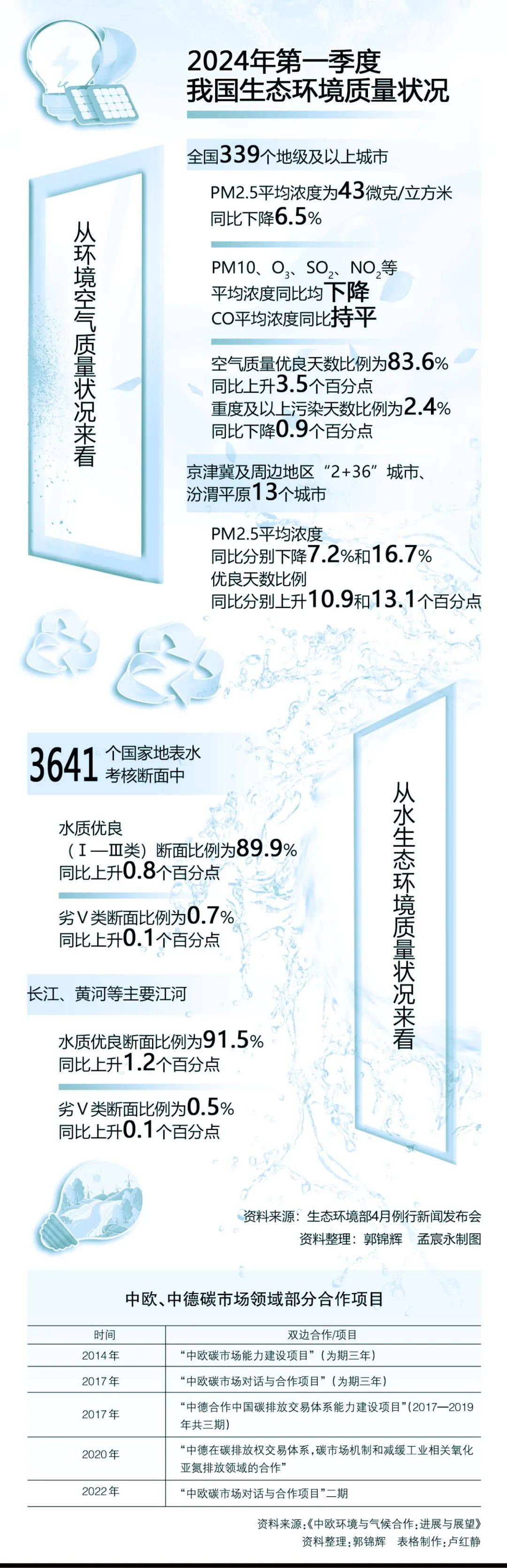

4月30日召開的中共中央政治局會議指出,要紮實推進綠色低碳發展。近期,國內一些研究機構發布了我國在碳達峰碳中和方面的進展以及相關產業的發展情況。還有一些國際機構發布了全球減排的相關研究成果。面對全球生態環境挑戰,國際社會要加強合作,攜手維護地球家園的可持續發展。

全球減排空間和氣候合作潛力巨大

閱讀提示:近期,一些機構發布了全球減排趨勢的研究成果。世界銀行的報告指出,全球農業糧食系統面臨巨大的機遇。改變農業和糧食生產方式可將全球溫室氣體排放量減少三分之一。國際能源署的研究認為,與使用化石燃料發電相比,電池可以與可再生能源結合,成為一種有競爭力、安全可靠且可持續的替代技術。面對全球生態環境挑戰,沒有哪個國家能獨善其身。習近平生態文明思想研究中心、國家節能中心、新華社研究院、中國科學院科技戰略諮詢研究院的研究,總結歸納了中歐環境與氣候合作的成果成效,並對中歐環境與氣候合作進行了展望。

世界銀行:

改變農業和糧食生產方式

可將全球溫室氣體排放量減少三分之一

世界銀行5月8日發布的《宜居地球的秘訣:實現農業糧食系統凈零排放》(以下簡稱「報告」)指出,可負擔的、現成的行動可使糧食供應更有保障並更具氣候韌性,這將使全球溫室氣體排放量減少近三分之一,並繼續養活不斷增長的人口。

報告承認各國將以不同方式實現其氣候目標,並提出了一個可供選擇的解決方案菜單。

高收入國家可以發揮帶頭作用,向低收入和中等收入國家提供更多支持,使其能夠採用低排放的農業生產方法和技術。

中等收入國家可以發揮極為重要的作用,通過採取更環保的做法,如減少畜牧業和水稻生產的排放量、投資改善土壤健康、減少糧食損失和浪費,並提高土地利用效率,遏制全球農業糧食系統排放量的四分之三。

低收入國家可以制定一條不同的前進路徑——避免重蹈富裕國家的覆轍,並抓住氣候智能發展機遇,建設更綠色、更具競爭力的經濟。

所有國家都應採取行動,通過綜合方式減少糧食系統的排放,包括在化肥和能源、農作物和畜牧業生產以及從農田到餐桌全價值鏈的包裝和分銷各個環節,實現凈零排放。

報告發現,投資減少農業糧食系統排放的回報遠大於成本。為了實現到2030年將農業糧食系統排放量減少一半、到2050年實現凈零排放的目標,年度投資額需要增加到每年2600億美元。目前每年用於各種農業補貼的資金是其兩倍,其中很多補貼對環境造成破壞。

進行相關投資將帶來超過4萬億美元的收益,這包括改善人類健康、糧食和營養安全,為農民提供更優質的就業機會和利潤,並將更多的碳封存在森林和土壤之中。

國際能源署:

電池對實現全球氣候和能源目標至關重要

國際能源署4月25日發布《電池和能源安全轉型》(以下簡稱「報告」)。這份報告對整個電池技術生態系統作了全面分析。

得益於成本下降、推進創新和支持性產業政策等,2023年電池在電力行業的部署量同比增加一倍以上,其增長超過幾乎所有其他清潔能源技術。電池技術對於實現氣候和能源目標至關重要。

報告認為,與使用化石燃料發電相比,電池可以與可再生能源結合,成為一種有競爭力、安全可靠且可持續的替代技術,同時也能通過為電動車提供動力來推動道路交通的去碳化進程。

報告稱,在不到15年的時間裡,電池成本下降了90%以上。最常見的電池類型是鋰離子電池,通常與消費電子產品相關。而如今,來自能源行業的需求占電池總需求的九成以上。去年,電力行業的電池部署量同比增長超過130%,為全球電力系統增加了42吉瓦的電力。在交通運輸領域,電池技術推動電動汽車銷量從2020年的300萬輛猛增至去年的近1400萬輛,預計未來幾年將進一步強勁增長。

報告預計,從現在到2030年,電池部署規模需要大幅擴大,以使世界能夠走上實現能源和氣候目標的正軌。在這種情況下,到2030年,全球總體儲能容量將增長6倍,這其中增量的九成來自電池儲能容量。

報告強調了電池儲能的多功能性。作為清潔能源轉型的一部分,電池可以經濟有效地支持電力安全;在電力領域,電池有助於消除風能和太陽能等技術產生的可再生電力的波動性。此外,電池儲能可以緩解電力供應高峰期的電網擁堵,為捕獲和存儲多餘的可再生電力提供出口。

習近平生態文明思想研究中心等機構:

中歐環境與氣候合作前景廣闊

習近平生態文明思想研究中心、國家節能中心、新華社研究院、中國科學院科技戰略諮詢研究院5月3日共同發布《中歐環境與氣候合作:進展與展望》(以下簡稱「報告」)。

報告認為,面對生態環境挑戰,作為最大的發展中國家和最大的已開發國家聯合體,中歐必須擔負責任,開展環境與氣候合作,攜手維護地球家園的可持續發展。報告在全面梳理中歐環境與氣候合作歷程的基礎上,總結歸納了中歐環境與氣候合作的成果成效,並對中歐環境與氣候合作進行了展望。

報告認為,中歐環境與氣候合作已成為中歐全面戰略夥伴關係以及中歐合作的新亮點、新支柱、新引擎。中歐在推動綠色低碳發展方面理念相通、具有廣泛共識,合作基礎紮實,且雙方在環境與氣候領域互補性強,合作前景廣闊。中歐環境與氣候合作不僅符合雙方的利益,在全球氣候危機加劇、世界經濟低迷的背景下更加凸顯其戰略性,具有世界性意義。

報告認為,綠色是中歐合作最鮮明的底色。中歐環境與氣候合作深入務實、成效卓著,是雙邊綠色合作的典範,不僅豐富和發展了中歐全面戰略合作夥伴關係,對中歐雙方的環境治理、貿易投資直接產生了積極促進作用,而且惠及全球。

報告稱,展望未來,中歐環境與氣候合作前景廣闊,充滿機遇。中歐雙方應攜手更加深入和務實地推動合作,通過高層對話和合作機制,進一步加強在環境與氣候政策上的對接,建立長期的合作框架,推動全球環境治理和氣候行動。

報告建議,進一步加強中歐綠色夥伴關係,強化合作機制,創新合作模式,拓寬合作範圍,豐富合作形式,攜手共建地球生命共同體,為建設清潔美麗的世界作出貢獻。

中國多措並舉加速去碳化進程

閱讀提示:中國去碳化的途徑受到不少智庫的關注。新型儲能將成為新型電力系統的重要環節。中國電力科學研究院的研究認為,我國儲能產業生態已初步形成,新型儲能技術家族不斷壯大,多元化發展態勢明顯。中國銀行間市場交易商協會的研究認為,隨著綠色基金、綠色理財、綠色保險等多元化投資工具應運而生,具有中國特色的環境保護、社會責任和公司治理(ESG)投資市場生態體系正快速培育。清華大學以卡車運營地(在途經過的所有地區)作為碳排放估算和統計的維度,對重型卡車的碳排放趨勢進行了研究分析。

中國電力科學研究院:

中國新型儲能多元化蓬勃發展

中國電力科學研究院4月30日發布的《新型儲能技術與應用研究報告(2023)》(以下簡稱「報告」)顯示。現階段新型儲能多元化蓬勃發展,機遇和挑戰並存。

該報告顯示,我國儲能產業生態已初步形成,新型儲能技術家族不斷壯大,多元化發展態勢明顯。其中,鋰離子電池技術處於國際領先水平,產業化程度最高,處於規模化應用階段;全釩液流電池、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等技術處於國際領先或跟跑水平,處於大容量示範應用向商業化初期的過渡階段;鈉離子電池儲能技術處於國際領先水平,技術整體處於工程示範階段。

新型儲能技術路線多樣,成熟度及經濟性各有差異。鋰離子電池儲能技術標準體系和應用管理體系日趨完善,可控安全應用方面也在逐步改善,預計2030年度電成本達到0.15元/千瓦時;鈉離子電池目前處於小規模示範應用階段,規模化應用後度電成本有望接近0.10元/千瓦時;液流電池及壓縮空氣儲能是大容量儲能技術的選擇之一,處於百兆瓦級工程示範應用階段,度電成本有望在2030年前後接近抽蓄,達到0.25元/千瓦時到0.3元/千瓦時。

我國已逐步構建新型儲能技術標準體系,基本滿足新型儲能規模化應用。未來需要進一步加強儲能全產業鏈技術標準和規範的制定執行,建立完善儲能電站全生命周期安全質量管理體系,建立健全新型儲能安全管理和應急處置機制。

新型儲能將成為新型電力系統的重要環節,其主要功能定位為「保安全、保供應、促消納」,且各階段定位不同。加強新型儲能科技創新,從基礎理論、本體製造、系統集成到工程應用全面布局,促進新型儲能技術快速高質量安全發展。

中國銀行間市場交易商協會:

具有中國特色的ESG投資市場生態體系正快速培育

綠色金融作為建設金融強國的五篇大文章之一,承載著推動經濟高質量發展的重要使命,能夠為新質生產力提供綠色動能。2023年,我國境內共發行綠色債券472隻,發行金額合計8283億元,在全球範圍內保持領先地位,引導金融「活水」源源不斷流向綠色低碳領域。

中國銀行間市場交易商協會組織市場成員,梳理回顧2023年境內外綠色債券市場發展情況,於近日發布《2023年中國綠色債券市場發展報告》(以下簡稱「報告」),全方位展現綠色債券市場的發展態勢。

報告稱,2023年國際上多次召開與氣候相關的重要會議,可持續發展已成為全球共識。在國內,從黨的二十大報告到中央金融工作會議,再到相關部委關於綠色金融的一系列政策,碳達峰碳中和的「1+N」政策體系已基本建立,綠色金融頂層設計持續完善。

數據顯示,2023年度全球綠色債券發行規模約為5873.2億美元,逆轉2022年回落走勢,中國綠色債券發行規模保持領先地位,存量規模、交易規模持續上升,參與主體不斷豐富。

同時,隨著綠色基金、綠色理財、綠色保險等多元化投資工具應運而生,具有中國特色的環境保護、社會責任和公司治理(ESG)投資市場生態體系正快速培育。

報告稱,國內外創新產品持續縱深發展,典型案例持續湧現,綠色金融產品應用場景不斷豐富,賦能實體經濟綠色發展。

清華大學等機構: 清潔能源車輛的推廣將進一步減少碳排放

清華大學聯合中交興路5月初發布《中國公路貨運大數據碳排放報告》(以下簡稱「報告」)。該報告發現重型卡車的碳排放情況呈現以下四個趨勢,包括清潔能源車輛的推廣將進一步減少碳排放等。

三年間,卡車碳排放總體呈現先上升、後穩定的趨勢。2018年到2023年重卡年度碳排放總體呈現先上升、後穩定的趨勢,總量分別約為1.33億噸、1.64億噸、1.96億噸、2.32億噸、2.15億噸和2.23億噸。2018年到2021年重卡年度碳排放的平均年增速為20.5%,處於快速增長區間;而這一趨勢在2022年出現逆轉,重卡碳排放有所下降,隨後2023年略有回升。

卡車碳排放呈現極強的季節變化特徵。例如,每年碳排放高峰期大多出現在後半年,特別是11月份前後,各類電商節日在刺激消費增長的同時,進一步帶動了貨運行業的活力;每年1月到2月,由於經歷農曆新年,全國生產活動處於低谷期,卡車碳排放也進入低谷狀態。

卡車碳排放情況易受地域產業結構、政策等因素影響。分析發現,每座城市的卡車碳排放趨勢與全國總體趨勢相一致,但也與當地的產業結構、環保政策以及新冠疫情緊密相關。從整體來看,國內卡車碳排放趨勢變化反映了經濟活動、政策調控和外部因素的綜合影響。

實施汽車國六排放標準、清潔能源車輛的推廣將進一步減少碳排放。卡車碳排放呈現明顯的地域集中特點,例如華北地區、環渤海地區、長三角地區、珠三角地區和重慶市等工業集中地帶和重要交通樞紐擁有較高的排放量。隨著實施汽車國六排放標準以及新能源車輛的推廣應用,卡車碳排放的增長將進一步受到控制。

總 監製丨王 輝車海剛

監製丨李丕光王彧 劉衛民

主 編丨毛晶慧 編 輯丨谷 雲