本報(chinatimes.net.cn)記者文梅 北京報道

問你一個問題——如果出生不久你就被宣告殘疾,一輩子要和輪椅為伴,你會如何面對人生?你有足夠的勇氣和堅持去追求和實現夢想嗎?

這個問題無疑是殘忍的,也是太多健全人不敢想像的「如果」。

但對48歲的中國女子輪椅籃球隊主教練陳琦來說,出生不久即因小兒麻痹導致終身殘疾,從此與輪椅為伴便成為不可改變的事實。面對命運給予的不公,陳琦最終坦然接受,且掌握了讓自己生活更有滋味的幾樣「法寶」。他說,殘疾人永遠都不要因為自身殘疾而「玻璃心」,在苦難和挫敗面前,要記住三件事:接受現實,學會自嘲,勇於開始。唯有如此,殘疾人才能真正走出心靈的囚籠,找到自己靈魂安放的美好棲所。

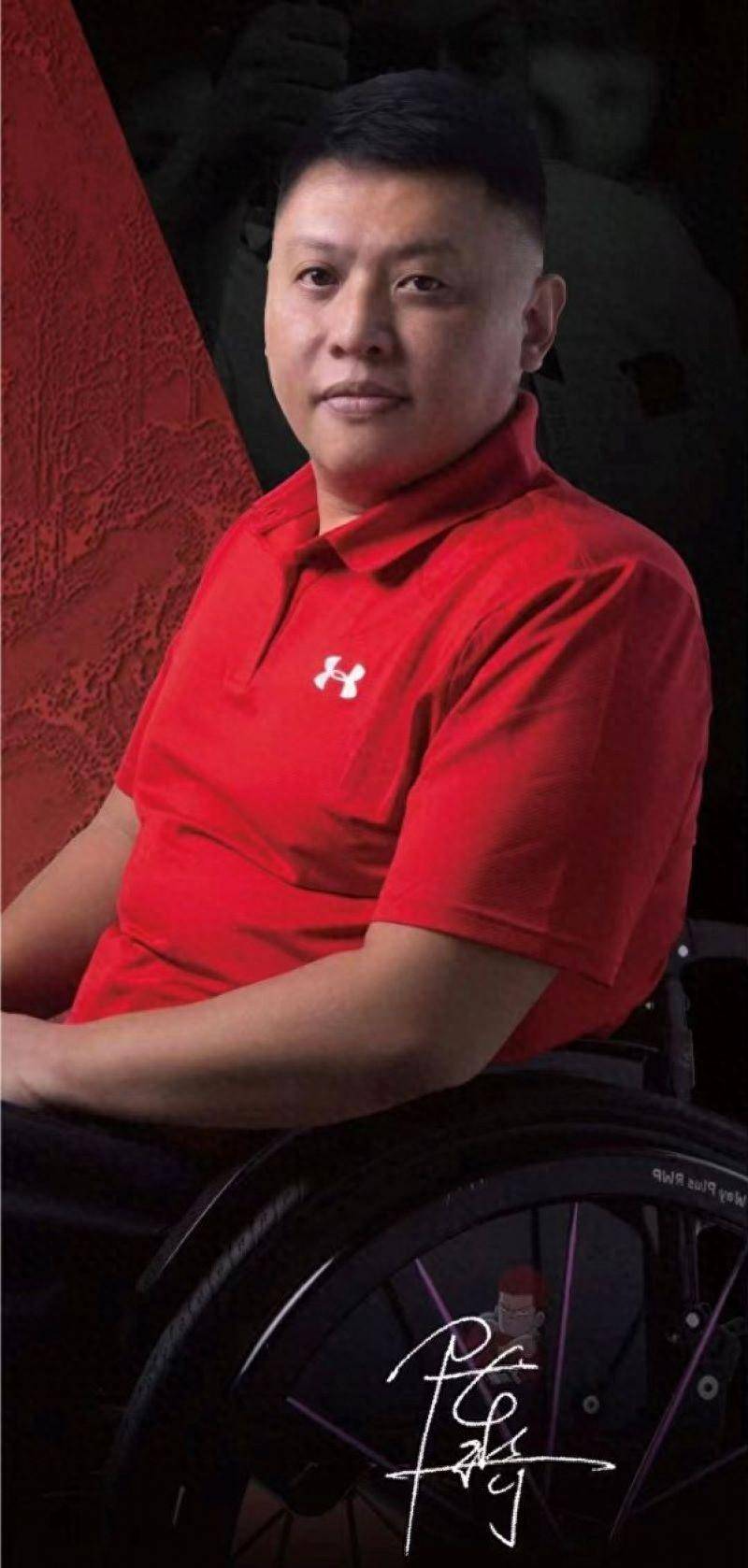

8月20日中午,《華夏時報》記者在中國殘疾人體育運動管理中心專訪陳琦。次日他就要隨巴黎殘奧會中國體育代表團的運動員們一起奔赴法國巴黎,參加第十七屆夏季殘奧會。當天,陳琦穿一套紅色運動服,胸口印著金色的「中國」兩個大字,頭髮剛理過,精氣神十足。他告訴《華夏時報》記者,臨行前最後的任務是全隊行李打包,雖然時間並不充裕,但他還是願意通過媒體向社會公眾介紹輪椅籃球,一則增進了解,二則動員有能力有愛心的各界人士為輪椅籃球的推廣與普惠「添幾把柴火」。

陳琦祖籍湖南,很小的時候就隨家人遷居廣東。他說搬家是父親為了治好他的病,但這個願望最終還是落空了。和許多殘疾人一樣,他最初有過自卑,但時間很短。他打小就喜歡運動,那時不能站起來和小夥伴們拼搶籃球,就在地上爬著追球——即便因此砸壞了家裡的衣櫃,即便腿腳常常被磕得青紫,他也絕不放棄。也因為腿腳不便、活動受限,即便他努力讀書,依然遭到了不少學校的拒絕。這讓陳琦感到焦躁憤懣,脾氣也不太好,常常覺得是父母欠他的——為什麼不能給自己一個健全的身體?以至於很長時間他都和父母關係緊張,無法正常溝通。多年後,當聽到父母哽咽著說出「當年為你治病去醫院花過的錢,你有多高,那些錢就能壘多高。為了給你治病,經常是等菜市場收攤,撿些爛菜煮飯吃」,那一刻,陳琦覺得過往的心結豁然打開,積鬱於心多年的怨恨也徹底釋懷。「特別是我自己當父親之後,更能夠理解父母的這種艱難,對我的那種愛。」陳琦的微信簽名是「另一種燦爛生活」,他說這是自己對過去的一種告白和放下。

成年後,陳琦學過無線電維修,做過手機銷售,賣過盒飯。因為頭腦靈活,他確實賺了些錢,但他始終覺得自己「不快樂」。1999年,陳琦23歲。一次偶然的機會,他開始接觸輪椅籃球,近乎「自虐」的刻苦訓練自此拉開序幕。2001年,陳琦正式加入廣東省隊;2002年進入國家隊;2004年,他第一次作為國家男子輪椅籃球隊員參加了雅典殘奧會預選賽。

採訪中,陳琦對當時苦訓的情景不無感慨。那年他們在零下二十幾度的瀋陽集訓,凌晨4點半起床,每天訓練都達十多個小時。陳琦心中暗想:「都練成這樣了,應該差不離。」然而在澳大利亞的預選賽中,他們跟澳大利亞隊和日本隊的比賽先後以近百分的差距輸了球。「當時我就懵了。一下來我就躲在一邊。我從來很少哭的,但我哭起來了。要知道,那時我在瀋陽集訓跑耐力,100圈的時候連黃膽水都吐出來了。」

陳琦是個不服輸且願意思考的人。後來的日子,他堅持不懈地訓練,積極調整心態,研究高水平輪椅籃球隊伍的技術和打法,豁然開朗。通過長期觀察他發現,我國輪椅籃球事業發展已經滯後,縱觀國際輪籃,無論從輪椅器材到訓練打法抑或輪椅技術戰術走位都早已發生了很大變化。但這也堅定了陳琦對未來的選擇。「當時我就說,將來我有這個條件當了教練,我一定要讓你們看一下,中國人一樣可以把這個集體項目輪椅籃球玩好。」

陳琦回憶,早年參加國際輪椅籃球比賽時,「有些外國人都不帶正眼看我們」。這讓陳琦和他的隊友們心裡很不好受。但他對此的理解是,這種不大友好的態度並非有意排斥,而是西方人慕強,人家覺得你能力弱,就不願意跟你過招。陳琦直言,要贏得對手的尊重,唯有用實力征服他,打敗他。除此之外,說什麼都白搭。

2017年,陳琦成為國家女子輪椅籃球隊的主教練。2021東京殘奧會,陳琦帶領中國女子輪椅籃球隊對陣美國隊半決賽,美國隊是2016年里約殘奧會冠軍,實力強勁。《華夏時報》記者恰好作為一線記者,見證了東京這場比賽的全過程。開賽前幾分鐘,美國隊員們在場內聽著音樂,跳起了舞,相當鬆弛開心。陳琦帶著隊友們在入口處候場,叮囑大家放下緊張,正常發揮。比賽開始後,雙方力拚防守,比分咬得很緊。首節結束,美國隊9-6領先。半場戰罷,中國女隊以20-15領先美國隊。面對對手的戰術犯規,中國隊關鍵8罰全中,最終中國隊41-36戰勝美國隊。正是這場比賽的勝利,為中國隊拿下東京殘奧會女子輪椅籃球銀牌掃平了道路。

近年來,在一場接一場的重大賽事中,作為教練的陳琦以其果斷專業的現場指揮和關鍵節點的準確判斷,率隊取得了一次又一次的好成績。他說:「因為我對自己有把握,這不僅源自我的生活實踐,還有不斷地學習和判斷。一場比賽錄像我會看幾百次,我從一個動作一個動作開始摳,直到完全理解和消化,並運用到實戰當中。」

陳琦深知保全運動員們健康和安全的重要性,他在日常飲食和體力訓練方面都非常注意。吃什麼、怎麼吃,都有基本的安排。運動損傷修復和按摩放鬆,也都一併納入平常的計劃當中。陳琦回憶,早年在廣東隊的時候,經費緊張,他就自掏腰包帶著隊員們按摩泡浴。一直以來社會上對殘疾人運動員有種異樣的聲音,說「都是業餘的」。但陳琦堅定地表達了自己的觀點:「殘疾人運動員可能打得不一定很好,但是他同樣做出了投籃上百次的動作,我覺得在保障方面,應該要平等才行。」說起國家隊集訓配備全面專業的保障系統,陳琦樂得合不上嘴,這讓他覺得,隊友們的辛苦付出是值得的。

陳琦外表粗獷,內心細膩。他覺得輪椅籃球隊就像一個大家庭。每天訓練結束,全隊會圍成一個圈,大家會互相擊掌並為彼此加油,互道一聲「辛苦了」。陳琦還會定期帶全隊去很安靜空曠的地方,釋放壓力。有時又會專挑人多嘈雜之地,讓大家喊出來、叫出來,以消解疲憊和壓力。

2018年雅加達亞殘運會,隊友林穗玲的母親因癌症去世,她情緒受挫,很長一段時間都沉浸在消沉悲傷中走不出來。賽前陳琦帶著林穗玲來到雅加達當地最大的廣場,對她說:「想說什麼,今天都說出來!你要找回你自己!」在無數雙眼睛的注視下,這個內斂的姑娘拼盡全力大喊了一句:「我叫林穗玲,我要在雅加達橫刀立馬!」那場球,林穗玲打得很頑強,也讓陳琦深為感動。「哪怕這場球輸了,只要她突破了自己,我也會特別開心。」陳琦說。

談及另一半,陳琦笑了。他說妻子是當年自己賣盒飯時候的緣分,她不僅身體健全,人也特別善良。多年前,妻子的雙親看他雙腿殘疾,覺得女兒終身無法託付,怎麼也不同意兩人的婚事。最終還是陳琦的自信、幽默和真誠打動了二老。陳琦說他此生最開心的事就是生了一個很棒的兒子,如今25歲的兒子已經大學畢業,父子倆無話不談,甚至兒子交女朋友也會參考他的意見。這種亦父亦友的和諧溫暖,讓陳琦驕傲而滿足,也彌補了多年前自己對父親的愧疚。總結這些年的生活經驗,他說:「殘疾人不要總悶頭盯著自己身體的殘疾,就如『你凝視深淵,深淵也在凝視著你』,長此以往,只能導致鬱結和痛苦越來越深,最終失去生活鬥志。不妨多讀書,聽聽喜歡的音樂,走出自我封閉的世界,參與體育運動,只要打開心門,動起來,生活就會回饋你意想不到的驚喜和快樂。」

以下為訪談全文:

為國家而戰 榮光無限

《華夏時報》:非常感謝陳琦教練,能夠在出征巴黎殘奧會之前,接受華夏公益會客廳的專訪。(2021)東京殘奧會的那場決賽,我就在現場,當時我是殘奧會的一線記者。那天跟荷蘭隊打的時候,您覺得咱們拿銀牌已經非常不錯了,因為已經是歷史上的最好成績。但如果說您現在回頭再想,我們當天在哪個細節上更好一點,就有可能會奪金呢?

陳琦:主要還是替補隊員的力量。這一次(巴黎殘奧會),我們著重解決這個問題。因為主力隊員經過5場比賽之後,體能應該是耗得差不多了,我們的替補力量上不來。我當時應該是保守了,應該是既然輸了,那就讓替補上去打一下。

《華夏時報》:索性放開了打啊。

陳琦:對,索性放開了打。實際上那場比賽輸,我覺得是正常的。但是輸的那19分,我比較在乎這個。我可以輸,但我覺得輸19分有點精氣神沒了。

《華夏時報》:您是不是對自己太苛刻了?

陳琦:不是。因為我太了解隊員的那種比賽狀態。

《華夏時報》:你覺得其實還是有空間的。

陳琦:有空間的啊!

《華夏時報》:明天你們是不是就要出征巴黎了?您現在備戰情況怎麼樣?包括這次比賽,大概自己有個什麼樣的預期?

陳琦:我這一次提出的就是享受比賽,保二爭一,這個必須要有的。因為我覺得我們國家對殘疾人體育這種重視程度很高。從訓練器材、包括一些高科技的引入、心率的監測、運動量的營養補給等這些方面,都讓我們整個隊有著感恩的心情,要感恩國家。當然,結果雖然不重要,但我們要拼盡全力,去享受比賽的同時,能夠獲得獎牌,這是最完美的。

《華夏時報》:您覺得輪椅籃球,從不會打到最後成為一個成熟的隊員,這個過程容易嗎?

陳琦:不容易。首先是你要有開始的勇氣,很多人吃不了這個苦。你看這個(輪椅)輪胎,這個都是橡膠的,手一抓,一剎,這裡就掉層皮,手上的皮給磨掉了,磨掉了全是水泡,那疼的鑽心啊。水泡完了之後血泡,血泡完了再形成老繭,這個輪椅你才叫「剛剛會推」。

《華夏時報》:這都是你經歷過的吧。

陳琦:對啊。還有各種摔跤,各種對手的威脅(心理和動作)。很多隊員感覺到威脅來了,心裡就開始「嘣嘣」跳,本能地會慌。這些都要經過訓練。我們隊員剛開始來的時候,有些隊員吃飯吃一點點,女孩子3顆青菜兩顆蘿蔔,一個星期後都端這麼大的碗(笑)。

《華夏時報》:能量消耗太大。

陳琦:對,補給再不跟上的話,身體就垮了,也打不好球。實際上還有個很重要的地方就是培養他們堅韌不拔的品質,不然太玻璃心不行,要麼就是會很自卑。我遇到很多隊員都這樣:我不行,我絕對不行,還沒開始做就不行。我覺得,生活嘛,只要你是個人,都要有勇氣面對失敗和困難。這個不可怕,最關鍵是你要學會重新開始,這是很難的事情。

《華夏時報》:您作為一個男教練,帶領這麼多女孩子,在管理細節上非常嚴格甚至苛刻。我也是女性,那我覺得這個確實有點招架不住,會不會女孩子也會有哭鼻子,或者覺得委屈啊的時候?

陳琦:有,哭鼻子是常事。他們對我其實也挺狠的。

《華夏時報》:怎麼個狠法?

陳琦:比如說我摔一跤,或者是出了什麼糗事,他們得笑三天。我訓他們狠了,短的就三天不理你,長的半個月。

《華夏時報》:那你怎麼辦?

陳琦:就是吃美食。所以我帶了她們以後,學會了一手很好的燒菜手藝。

《華夏時報》:我知道咱們很多殘疾人運動員在沒有大賽的時候,各自都有自己的生活軌跡,就像您之前也做過個體戶。咱們這個隊伍當中的成員,大概背景是什麼?

陳琦:有些是順豐、京東的客服,還有一些小企業的文員,基本上都是手工活多一點。所以他們也是面臨很大的犧牲吧,因為有些企業你離開三個月或半年了,就只能辭職離開。這個我覺得企業(這麼做)也很正常啊,他也要生存的嘛,他不會白養個人。

《華夏時報》:換位似乎也可以理解。

陳琦:能理解。

《華夏時報》:但是對咱們的運動員來說,其實這個代價有點大。

陳琦:在國家給予這麼光榮的任務面前,我覺得這些東西都不算什麼。我自己曾經為了這個(比賽),連一個鋪面都轉讓了。

《華夏時報》:什麼時候的事?

陳琦:2002年我剛加入國家隊的時候。錢多錢少我覺得夠吃就好,但是這個機會一旦沒了,(這意味著)人生一些價值、一些理想的東西,可能一輩子就會很遺憾。我會跟隊員說我的一些人生經歷,一些價值觀。我說人其實很短暫的幾十年,如果目前溫飽沒有太大問題,那麼我們選擇為國家服務一次,我覺得一輩子很難得。而且在服務國家的時候,又可以圓自己的夢想,這多好的機會。我們也不需要向世人去證明什麼,一看殘疾人總會有這樣那樣的想法,我覺得平等就好。

我曾經帶他們去銀行都是這樣的——一看很多人,就給我們單獨開個窗口,我都不允許,就婉拒那個經理的好意,我就告訴隊員,我說好的不好的我們都要平等接受。不能說我是殘疾人,就趕緊開個綠色通道。我說那豈不是對旁邊排隊的很不公平,大家都是辦事啊,這不是說你上台階上不去,我幫你一把,這個是需要我們共同去承擔的,實際上有很多殘疾人他沒有轉過來這個思想,從平等角度來說,好的壞的我們都要共同承擔。

《華夏時報》:我覺得跟您交流多次,包括觀看您的比賽,我個人感覺就是,您的家國情懷是非常重的。

陳琦:第一個特別感謝輪椅籃球,讓我明白了很多事理;第二個呢,可能出生於部隊家庭,對這些革命先輩的故事,從小都耳濡目染。就像您剛說的,確實這種家國情懷會比較重。如果說國家有什麼需要,要我個人奉獻什麼,我會毫不猶豫,真的。沒有國哪有家,這是很簡單的道理。我們的很多革命先輩何嘗不是如此,為了新中國的成立拋頭顱灑熱血,我們跟他們比簡直是太渺小了。

接受現實 學會自嘲 勇於開始

《華夏時報》:一路走來,您覺得能夠走到今天靠的是什麼?或者說跟咱們所有的殘疾人朋友來分享一些您的生活經驗的話,您會說什麼呢?

陳琦:首先,接受現實;第二,學會自嘲;第三,勇於開始。我覺得這三樣也是我自己走過來之後的一個寫照吧。就像我們說接受現實,我曾經也經常幻想。小時候《西遊記》看得多,幻想哪天一個神仙過來給我點一下,我也能走起來了。當這種幻想破滅的時候,你會非常失望。當我們學會看到生活另外一面的時候,你就開始慢慢有了勇氣。說到自嘲呢,我經常外出和朋友吃飯,他說,哎你到哪了,我說到樓下了,他說等了十幾分鐘了,到樓下了怎麼那麼久?我說你這搞一個上樓梯的、沒電梯的酒店,我爬了半天。

《華夏時報》:沒有無障礙。

陳琦:對,沒有無障礙,我(累得)在喘氣呢。他說抱歉,我都忘記了你腿是殘疾。我說不用,但我得跟你說明白。後來每次走,他們都跟我說,你慢慢走吧,我說你放心,我這一輩子也沒快過。所以我覺得這種自嘲對自己(有益),讓別的健全人跟你交往的時候,沒有任何壓力。你可以直接表明態度,現在很多殘疾人在自嘲這方面,不敢。

《華夏時報》:其實說實話,我有時候遇到一些殘疾人朋友,我真的不太知道怎麼跟他們打交道,能讓他們覺得心理上是有舒適度的,感受到彼此之間是沒有距離的。我覺得我的心態和感覺也代表了很不少的一群人。您有什麼建議——怎樣更好地跟殘疾人交朋友、打交道?需要我們幫助的時候,我們可以知道怎樣去幫他們是合適的?

陳琦:首先我覺得,就和一個人最普通的交流(一樣),有喜怒哀樂,不要特別去照顧。

《華夏時報》:不刻意。

陳琦:不要刻意。就是說,跟普通人交往是一樣的,該給白眼就給白眼。普通人交朋友也是一樣啊,經過時間的沉澱,經過事上的共處,大家才會交流越多友誼越深。如果特別刻意地去幫助他們,未必是好事。所以我們就一切順其自然。這個很關鍵。有時候人是這樣的,太玻璃心不行。你越慣他們,他越容易玻璃心,像小孩子一樣。但是我們就要既感受到社會的溫度,也要感受到社會的殘酷,這才叫生活,這是自然和正常的。

《華夏時報》:站在實操角度的話,您希望還能夠得到哪些方面的支持和助力?

陳琦:我們現在也是在積極推動這個事情。現在最大的難題在哪裡呢,就是輪椅的器材。我們中國殘聯體育部,已經在積極地開展三人籃球項目,就想在一些公眾的地方,比如掃碼輪椅,只要拿殘疾證就免費使用這種措施等等。這種快樂,我覺得從運動當中慢慢就會加深,也會讓殘疾人顯得不那麼孤獨。比如我們隊有很多來的時候大便小便沒知覺的,經過2到3年訓練,他是可以恢復感覺的,這個功能非常強大。我覺得輪椅籃球教會我們很大的一方面就是堅強。

《華夏時報》:其實無論是殘疾人朋友還是健全人,都不要自怨自艾,不要自憐。

陳琦:對,這個很重要,也不要自悲。我說這個悲是悲慘的悲。女孩子我帶了這麼多年,我發現有一個共同點,就是什麼呢?她看到一個現象,馬上就各種猜想來了。練了輪椅籃球一段時間之後,她就改變了。好的東西我們就讓它繼續好,壞的東西我們讓它變好。我覺得,如果輪椅籃球走進社會大眾的話,在不遠的將來我們是很期待的,因為這樣也體現出我們國家的這種國力是完全具備的。

《華夏時報》:是什麼時候您父母覺得我的兒子陳琦已經長大了,我也可以不像以前那樣憂心了?

陳琦:我打了輪椅前籃球之後。因為在球場上我們配合,包括投籃傳球都是一種責任的體現。你越有責任,大家對你越信任,加上我打的位置是組織後衛,是要發動整個進攻的一個發動機吧。慢慢我就把輪椅籃球跟生活去貫通、去領悟。我爸以前說我是半個兒子,人家問:「哎,老陳你兒子呢?」他就說:「我哪有兒子啊,我就半個兒子。」當時我誤會他,以為是他嫌棄我腿不方便,實際上他是嫌棄我調皮搗蛋,經常叛逆。後來我打了輪椅籃球之後,他一說就很自豪:「這小子不知道怎麼打的,打到國家隊了,還代表國家去比賽!」所以,這就更加堅定了我的那種信念——我走了一條正確的道路,雖然特別苦特別累,是完全值得的。

原諒我這一生不羈放縱愛自由

《華夏時報》:從小到大,陳琦最開心的事是什麼事?

陳琦:我最大的成就就是生了個兒子,而且我相信他很優秀。

《華夏時報》:看你一臉的自豪。

陳琦:哈哈,還可以。

《華夏時報》:最難過的呢?

陳琦:就是父親去世的時候我沒在身邊。當天我正在趕赴天津全運會的飛機,剛進安檢,電話打過來了,因為前一天他是心梗,太突然了,那一年我們就沒有怎麼見面,都是電話,就特別遺憾。等到我再見他的時候,他已經躺在棺木里。

《華夏時報》:我相信老人家在天之靈知道你生活得很好,你的精神狀態、精神世界也很完滿,他應該也會替你這個兒子驕傲的。

陳琦:對,因為從小我感覺到我們父子之間的交流還是比較少,但當失去他以後,我老是覺得我後面空空的,回想起很多畫面來都是很遺憾。哪怕四年五年了,我經常會想起他。

《華夏時報》:最期待的是什麼事呢?

陳琦:我希望我的隊員每個人以後的生活都是好好的,幸福的。不說特別出類拔萃吧,平安健康就好。

《華夏時報》:可能從陳琦的命運軌跡來看,你無疑在殘疾人當中是出色的、優秀的。你想過如果你雙腿是健全的、和我們一樣的話,你要去做什麼?

陳琦:我肯定去當解放軍,當一個軍人,絕對的。我也特別崇拜軍人那種乾淨利落。為了夢想,為了保家衛國的那種決斷的精神,從小就會影響到我。我其實還有一個希望:咱們國家對殘疾人體育的項目能更加下沉到基層,更廣泛地開展,各類殘奧項目能轉換成群體的常態化。現在有很多設施如籃球場、游泳館、羽毛球場等等,對殘疾人來說還是望而卻步的,還是沒有給予太多政策上的傾斜。允許健全人進去的場館,殘疾人卻無法進入。我覺得在這些方面要進行一些科普:一個是從心理上出發,讓他達到心理人生的重建;第二就是身體上的康復。如果群眾體育你隨時可見,你去鍛鍊、跑步的時候,看到(殘疾人)他這個輪椅在推著進入的時候,我想那個時候的中國更強大。

《華夏時報》:再八卦一下,還有什麼業餘愛好?

陳琦:讀書。我經常看書,看各類書籍,要麼就追劇。最近在看一個叫《孤舟》的諜戰劇。

《華夏時報》:張頌文主演的。

陳琦:對,你看那個(表演)邏輯,我很欣賞張頌文的演技。剩下的時間,就組織隊員們唱唱歌。

《華夏時報》:你廣東人嘛,應該粵語歌唱得很不錯吧?

陳琦:我主要是五音不全。我喜歡聽Beyond的《海闊天空》。

《華夏時報》:如果可以的話,來兩句。這首歌就當是咱們所有喜歡輪椅籃球的朋友、陳琦的粉絲,給您加油的。

陳琦:好嘞。(唱)多少次,迎著冷眼與嘲笑,從沒有放棄過心中的理想……原諒我這一生不羈放縱愛自由,也會怕有一天會跌倒,背棄了理想,誰人都可以,哪會怕有一天只你共我。