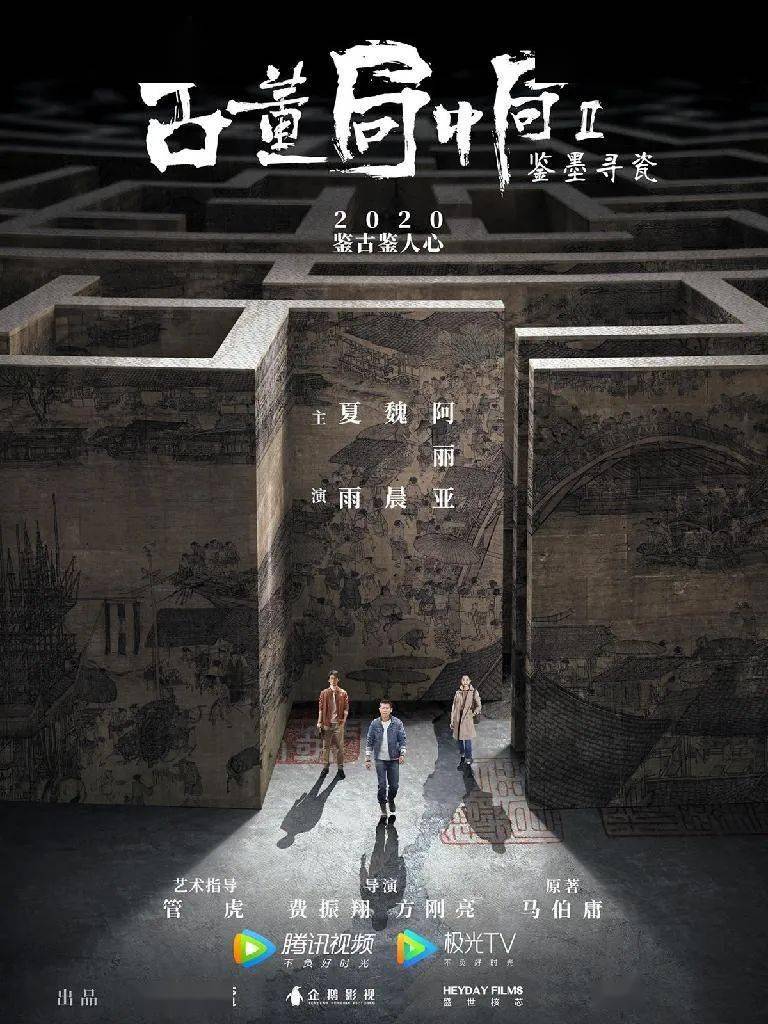

《古董局中局》的作者馬伯庸,在2015年曾經寫過一篇網紅文《少年Ma的奇幻歷史漂流之旅》。這篇文章圖文並茂地介紹了某博物館收藏,滿館如唐代五彩人物敘事葵口盤、元代五彩鬼谷子下山大罐等雷人藏品琳琅滿目,令人目不暇接。前文歷歷在目,而打開近期熱播劇《古董局中局之鑑墨尋瓷》,不由讓人猜測,馬親王看了自己作品改編的電視劇文物道具,會不會覺得自己再次開啟了一段「奇幻歷史漂流之旅」?

對電視劇所涉及的文物道具本不必過分苛責。電視劇質量的根本,當然在於講好故事,而非辦展覽。正因如此,電視劇製作團隊的專業重點也在於構建劇情結構的合理性,而非不差毫髮地死磕場景細節。而且,即便是傾注大量精力於場景復原,也難免犯錯。如前段時間熱播的《清平樂》,服裝道具極為講究,掀起了一股追溯宋風的熱潮,但其在宮廷陶瓷的使用上,仍未能免於與當前主流學術認知的牴牾。劇中仁宗內廷所用的瓷器是宋代最著名的汝瓷,但初創期的汝瓷是在仁宗的孫輩神宗時才出現,至於劇中所用的成熟期汝瓷要晚至神宗的兒子哲宗、徽宗時方才出現。不過,宋仁宗到底用什麼瓷器,與劇情關係不大,瓷器在畫面場景中也不甚起眼,沒必要求全責備。

《古董局中局》的情況和《清平樂》不同,整個故事就是圍繞著文物展開,由此文物以及主人公許願的文物鑑定素養,就成為展開「局中局」至關重要的「皮相」。而「皮相」的故事性、知識性與神秘性——文物背後的故事與文物行業的種種規矩,顯然也是原書吸引讀者的一個重要原因。

作為書籍的《古董局中局》並無文物照片,馬伯庸自己對文物行當頗有研究,所做的一些描述和推測大體不致偏離現實軌跡。但當文字落實於影像,「皮相」的明顯瑕疵,便成為劇中情節推進的巨大障礙。

例如,在開頭處,許願曾手持一件明宣德年間的玉壺春瓶翻來覆去地觀察,然後向警官方晨解釋,此件文物為假的原因是款識年代有誤。實際上,以許願這一人物設定的「鑒寶能力等級」,根本不需要繞一個大圈子從說不清楚的洪熙宣德換代來說這個問題,因為這件器物錯得過於明顯——明宣德青花瓷根本就沒有紅字方框款,且款識一般就是青花六字(「大明宣德年制」)或四字楷書(「宣德年制」)。就算許願不屬於五脈中主攻瓷器的一派,以其方家眼力,只需不假思索的一眼就能斷定。

許願文物鑑定能力的「撲朔迷離」還不是最災難性的,更令人震驚的是許願對考古、歷史乃至文物常識的匱乏。劇中反派百瑞蓮拍賣行勢力給許願做局下套的過程中,讓許願深信不疑的素姐是極為關鍵的一環。然而素姐著實破綻百出。且不說其敘述中涉及的嚴世蕃之死實為歷史常識,居然能將五脈傳人帶偏,還要靠一個生物學家來撥亂反正,這已經令人錯愕了,更不可思議的是一開始許願對素姐的輕信。

素姐自述來歷,原本是汝瓷研究所的紋飾專家。而這位紋飾專家手裡乾的什麼活兒呢?畫青花。實際上,中國除了越窯和耀州窯外,絕大多數青瓷窯場均不以紋飾著稱,汝瓷尤以天青釉色出名,紋飾極少。退一步講,青瓷即便有紋飾也是以刻劃胎體裝飾為主,這與青花瓷以鈷料為墨,運毛筆於瓷器表面作畫迥然。若當真是汝瓷或青瓷紋飾專家,手持工具當為刻刀,而非畫筆。素姐敢說,許願敢信。殊不知被奉若神明的五脈,其文物常識及鑑定水平已經在螢幕前一地雞毛。

另一處博得許願同情心的,是鍾愛華對其舅舅的敘述。按照劇中所述,其舅舅為考古從業者,因為買了贗品而自殺,由此造成其家庭命運的巨大轉折。然而現實的情形是,假如其舅舅真的去買了真文物,被人發現了或許才該羞憤自殺。因為考古行業的行規是,為避瓜田李下之嫌,避免被誤認為倒賣自己在田野工作中挖到的文物,所以整個行業的從業者都禁止買賣和收藏文物。這個行規在文物沾邊兒的行當里眾所周知。

鍾愛華敢說,許願敢信。「古董世家傳人」的人設又碎了一地。

馬伯庸的作品一向噱頭十足,引人入勝。有粉絲總結過,《古董局中局》是馬親王創作史中具有「劃時代」意義的作品,因為這套小說完全按照暢銷書的標準打造,且古董知識乾貨豐富。從閱讀體驗來講,這套書確實給足了馬親王走紅的理由。從故事的主線來看,創作者本身所希望凸顯的是物與人的互動。具體說來,文物為表、為其線索;人為其里,為其骨架。人的行為動機維繫於物,角色形象的成立也維繫於物。可惜的是,在影視改編中,場景和文物道具的紕漏,讓主人公人設中所包含的專業性,難以自圓其說,「局中局」的神秘權謀,就此變成漏洞百出的拙劣伎倆。當鑒寶者的專業能力被完全剝離,則他在故事中的敢作敢為,便盡數變成了愚昧魯莽。原本熱血青年的「敢,我有萬丈光芒」,不免就此墮落為「敢,我有主角光環」。