內容摘要:莫高窟第72窟南牆上的通壁壁畫的題材和構圖為莫高窟僅見,具有重要的美術史和宗教學意義。通過集中考察其主題、內容、空間結構、敘事線索以及宗教概念,並與莫高窟第61窟五台山圖就構圖和圖像進行比較。

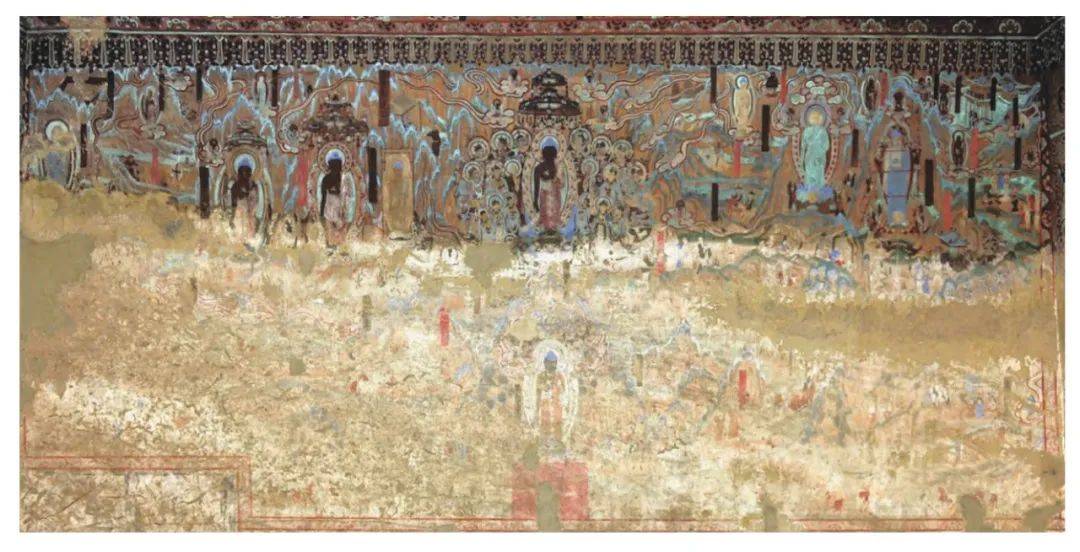

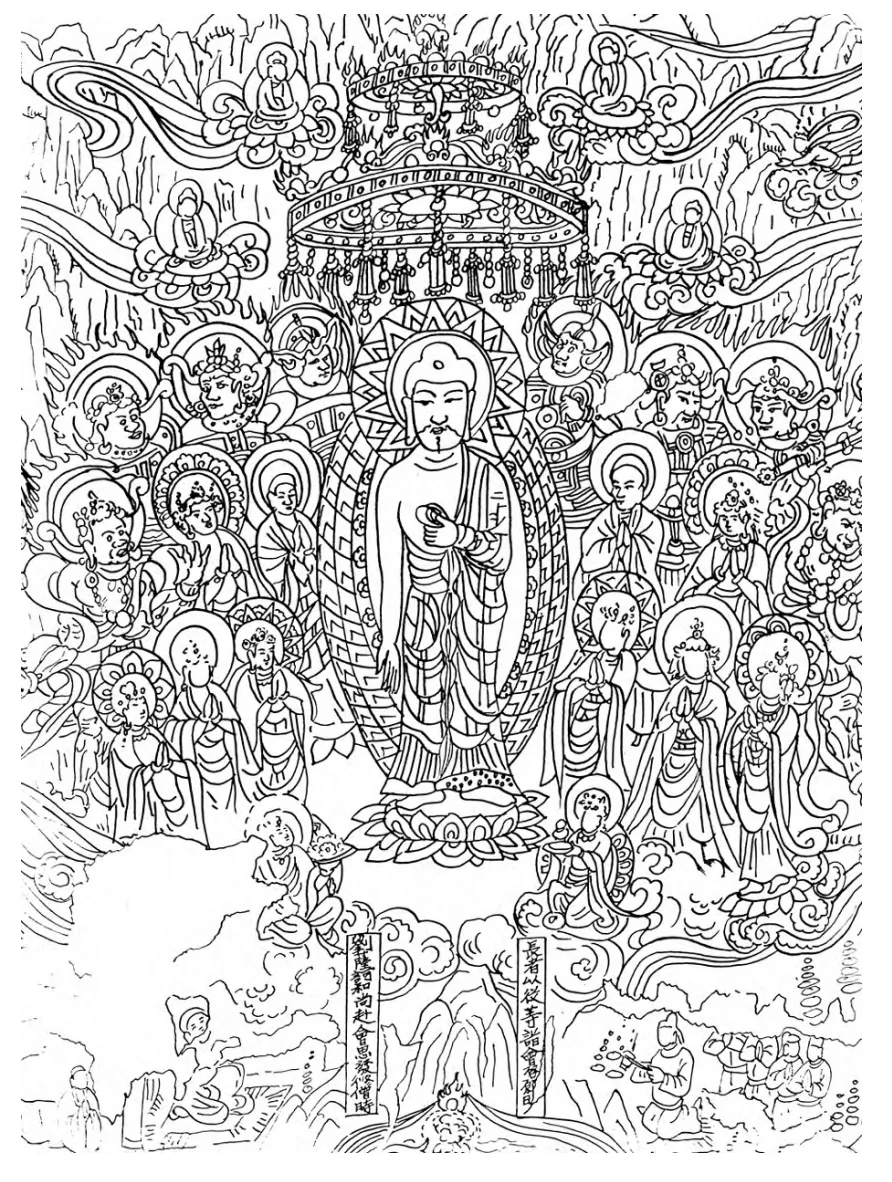

莫高窟第72窟(伯希和編號106窟,張大千編號70窟)位於莫高窟南區中段下層,窟前原建有殿堂,窟內壁畫內容豐富而特殊,南牆通壁壁畫的題材和構圖為莫高窟僅見(圖1)。這些因素都使這個洞窟不斷進入學者的視野,筆者也數次對南壁壁畫進行了討論,但都是作為更大題目的一部分,未對其集中分析。本文希望彌補這一缺憾,以此壁畫為焦點,考察它的主題、內容、空間結構、敘事線索以及宗教概念,並與莫高窟第61窟五台山圖就構圖和圖像進行比較。

圖1 莫高窟第 72 窟中的涼州聖容像變

(敦煌研究院提供。)

一 壁畫的主題和定名

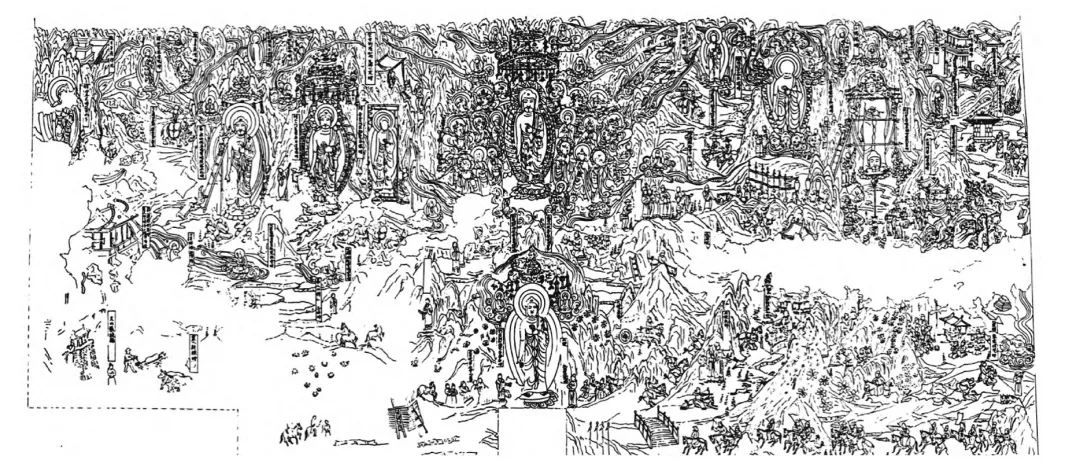

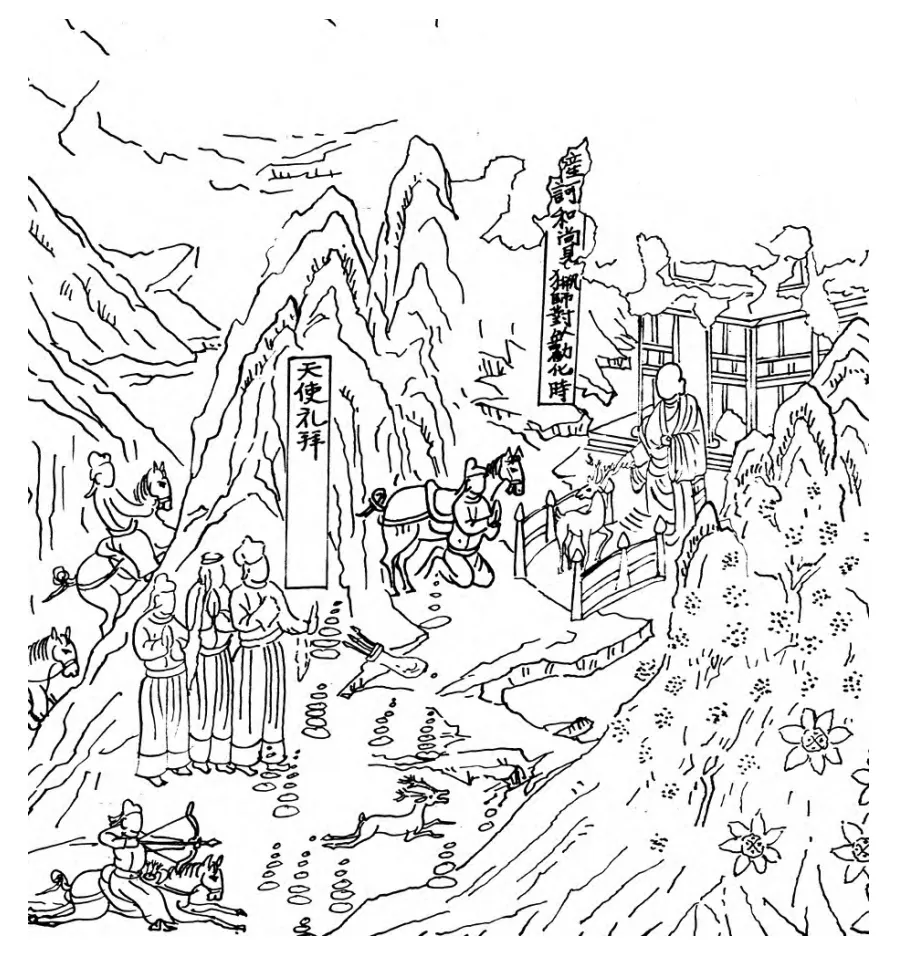

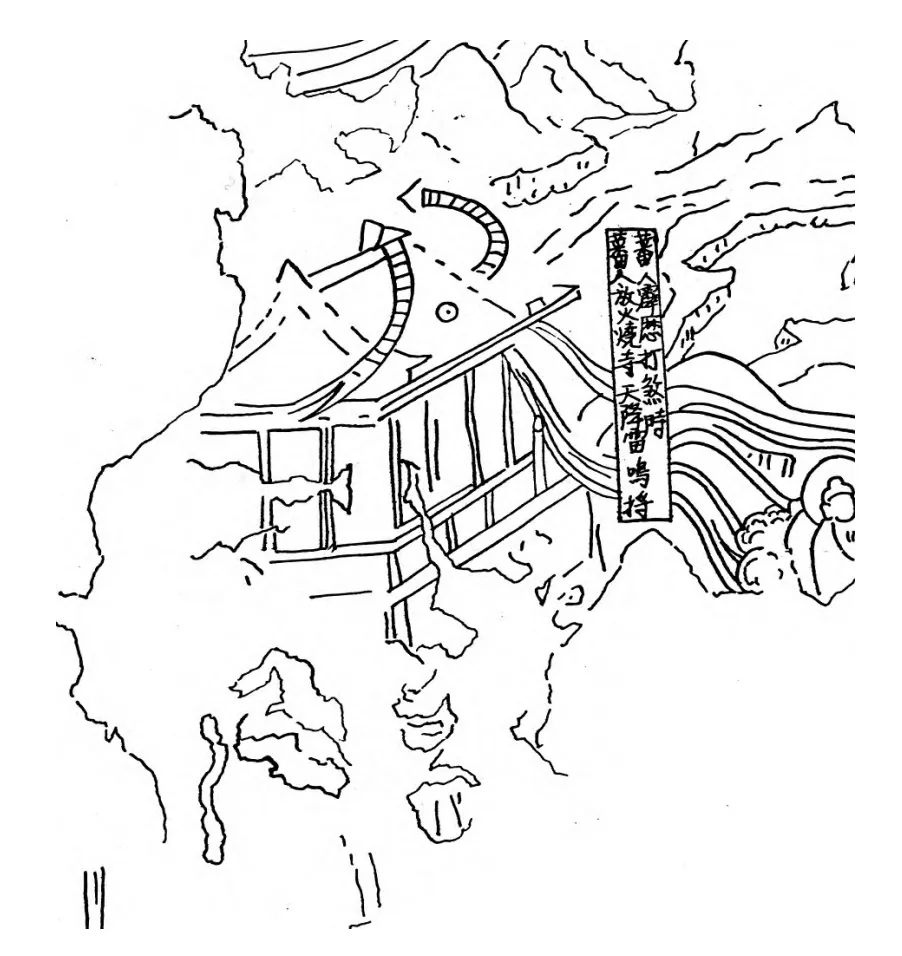

這幅壁畫沒有題寫標題,對它的定名因此反映出研究者對畫作主題的理解。據了解,對之最早的定名見於李裕在1944年和1945年編寫的《莫高窟各窟壁畫初步調查》和《莫高窟各窟內容之調查》,均寫作「或為密嚴經變」。1957年出版的謝稚柳著《敦煌藝術敘錄》中不含確切定名,籠統稱之為「經變」。建國以後,敦煌文物研究所對莫高窟壁畫進行了詳盡的勘察,把這幅壁畫和聖僧劉薩訶(或作珂、河)聯繫起來,在1982年出版的《敦煌莫高窟內容總錄》中稱其為「劉薩訶因緣變」。史葦湘在翌年發表的《劉薩訶與敦煌莫高窟》一文中對此進行了解說,將此畫題為「劉薩訶與涼州山開出像因緣變」,簡稱「劉薩訶與涼州瑞像變」[1]。對這幅壁畫研究的一個突破發生於1993年:由於第72窟處於莫高窟底層,在歷史上受到洪水和流沙的侵蝕,使壁畫下部難以辨識,嚴重影響了對它的釋讀。敦煌研究院研究員霍熙亮自1989年起做了艱巨的努力,在燭光下仔細辨識壁畫中的圖像和文字殘跡,最後完成了一幅詳細的線描圖(圖2)並著文討論,文中將此畫改稱為「劉薩訶與涼州聖容瑞像史跡變」[2]。

圖2 莫高窟第 72 窟中的涼州聖容像變線圖(霍熙亮繪)

(敦煌研究院提供。)

史葦湘和霍熙亮都把這幅畫的內容總結為「劉薩訶」與「涼州瑞像」兩個主題,以後出現的一個傾向則是把這幅壁畫作為研究劉薩訶的一項重要資料,因此常以「劉薩訶因緣變」或「劉薩訶和尚因緣變」稱之。對此,筆者認為雖然劉薩訶在畫中數次出現,但壁畫的主體卻不是這位傳說中的聖僧,而是「聖容像」(或稱涼州聖容像、番合聖容像、御山聖容像、涼州瑞像、番合瑞像、劉薩訶瑞像等)。這一結論建立在兩個基礎上,一是古代文學和藝術中表現劉薩訶和聖容像的兩個不同傳統,二是這幅畫的特殊內容和構圖。

劉薩訶的傳記首先見於王琰(5—6世紀)的《冥祥記》和慧皎(497—554)的《高僧傳》,後者詳細敘述劉薩訶(僧名慧達)如何皈依佛教,從山西離石前往東晉首都建康朝聖尋找阿育王聖跡。相關事跡都發生在以建康為中心的地域內,以「後不知所終」一語結束。慧皎以後不久另一種劉薩訶傳記在北方出現,作者是胡城的道安和尚。該傳在唐代還以碑刻形式存在,為道宣(596—667)撰寫《續高僧傳》中的《慧達傳》提供了基礎。道宣省略了劉薩訶的南方之旅,把焦點聚集在劉薩訶返回北方之後的一個事件:在遊行西北前往涼州的途中,他在番合(也作番和、盤和,今甘肅省永昌縣)境內對著御谷山(或作御容山、仰容山)頂禮膜拜,預言將來會有一尊神奇佛像從山崖上挺出,「若靈相圓備,則世樂時康,若其有缺,則世亂民苦。」傳記隨後記述該像的出現和之後的種種靈異,類似記載也寫入《集神州三寶感通錄》《廣弘明集》《法苑珠林》等書中,產生了很大影響。

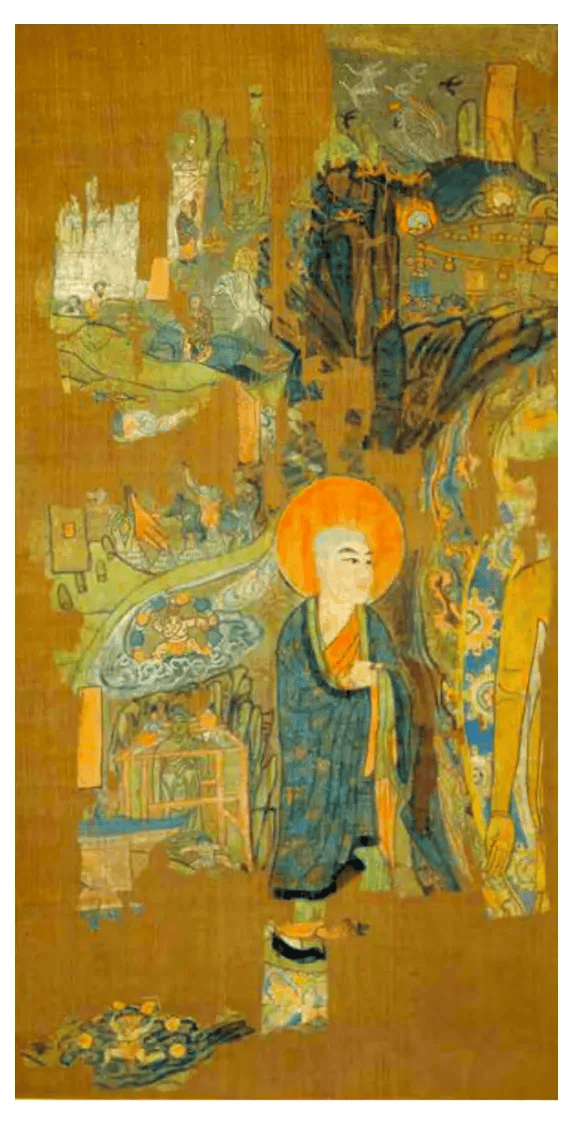

這個圍繞著劉薩訶的「紀傳體」傳統繼續發展,不斷增添新的內容。最明確的例證是莫高窟「藏經洞」中發現的三件《劉薩訶因緣記》(P.3570,P.2680,P.3727),其中包含了大量來自於民間傳說的新內容,但劉薩訶始終是敘事的中心線索。這種文本結構因此有別於同時存在的一個與劉薩訶有關的圖像傳統:這些圖像或者只表現聖容像,見於莫高窟第203、300、331、332、237窟,甘肅省博物館藏石雕番合聖容像,以及出於藏經洞的一幅精美刺繡(圖3);或包括劉薩訶但仍以遠為巨大的聖容像為中心,如莫高窟第98、61窟等五代時期大窟都在佛壇背屏後描繪巨大的聖容像,下部益以劉薩訶和獵師李師仁逐鹿入山目睹佛像出現等細節;亦見於出於藏經洞的一幅帛畫殘片,右方顯露出聖容像的右臂,劉薩訶在旁脅持(圖4)[3]。第72窟南壁壁畫繼承並發揚了這一傳統,以劉薩訶伴隨聖容像,而非「詳細的描繪了和尚一生活動的事跡」[4]。基於這一理解和以下對壁畫內容的分析,筆者建議將此畫定名為「涼州聖容像變」或「番合聖容像變」。

圖3 涼州聖容像刺繡 大英博物館藏(大英博物館提供。)

圖4 涼州聖容像殘片 大英博物館藏(大英博物館提供。)

二 壁畫的內容和結構

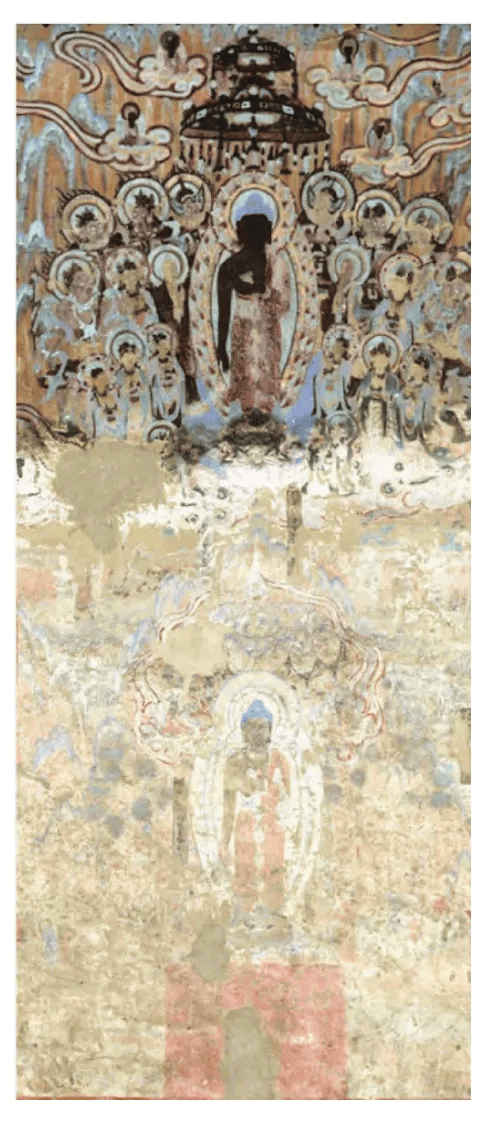

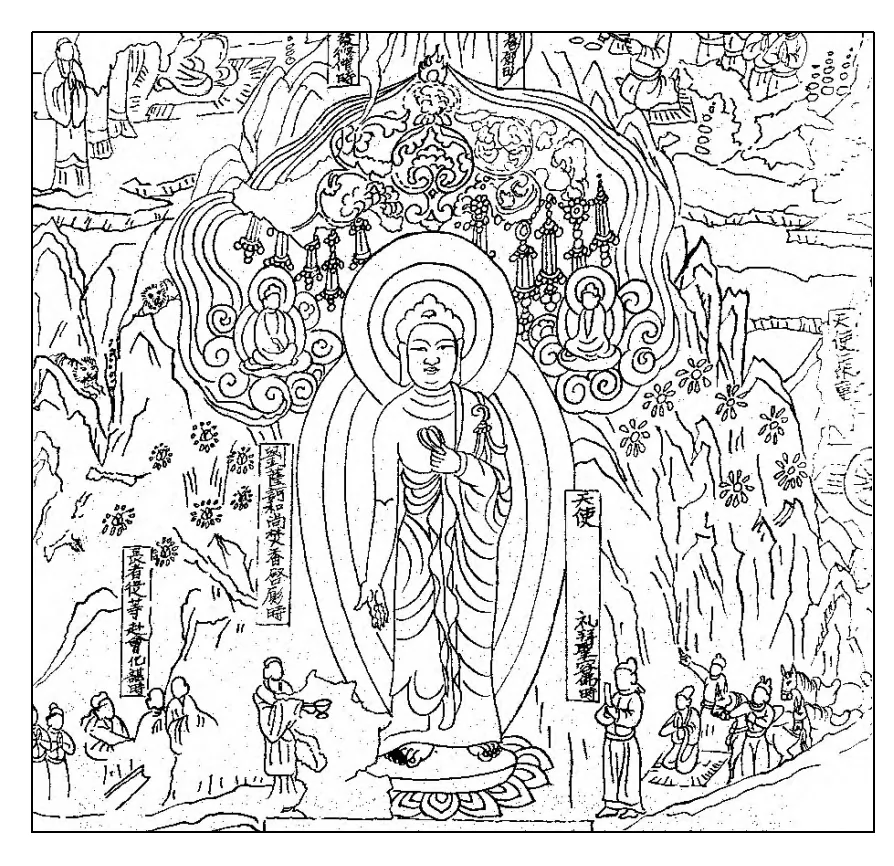

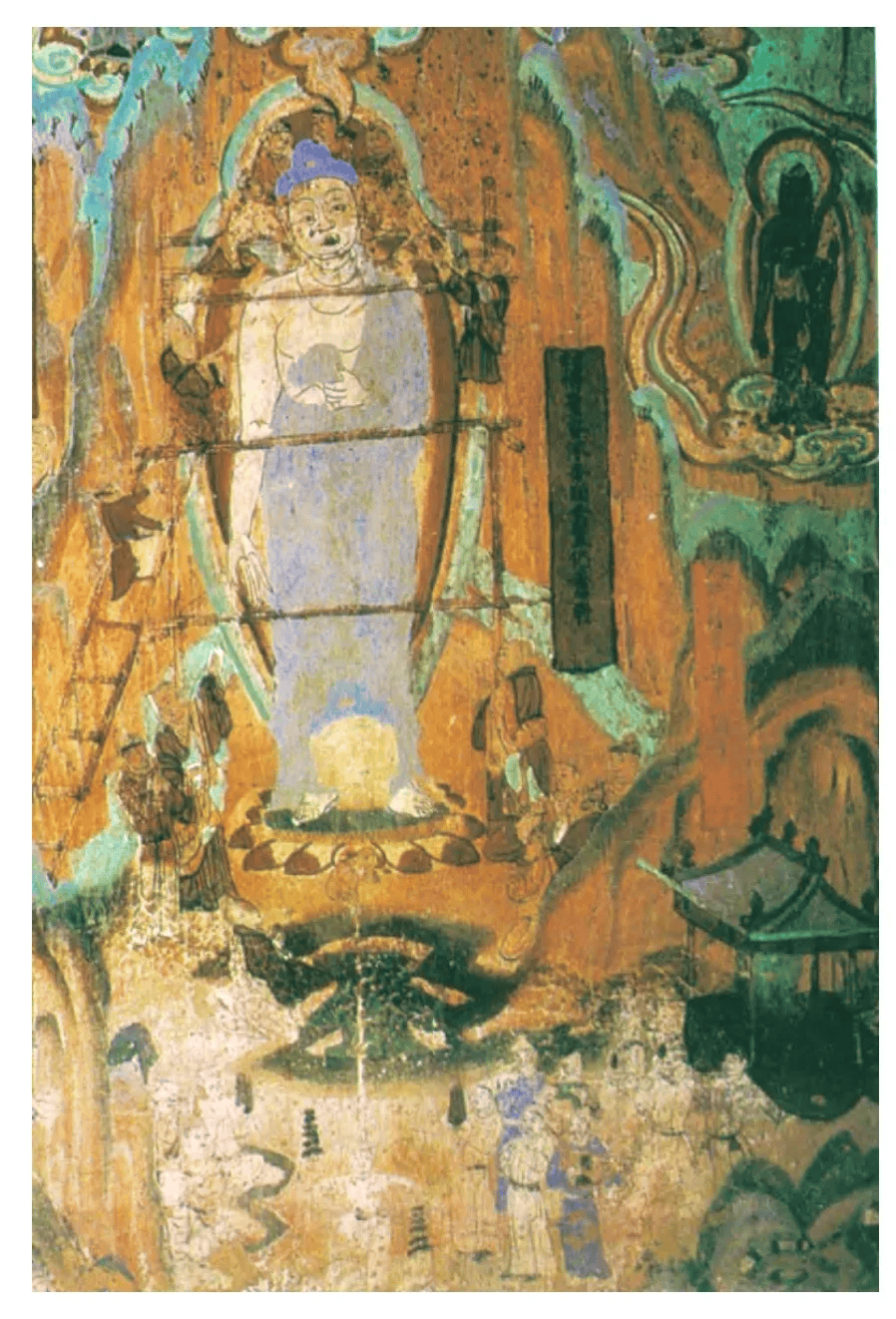

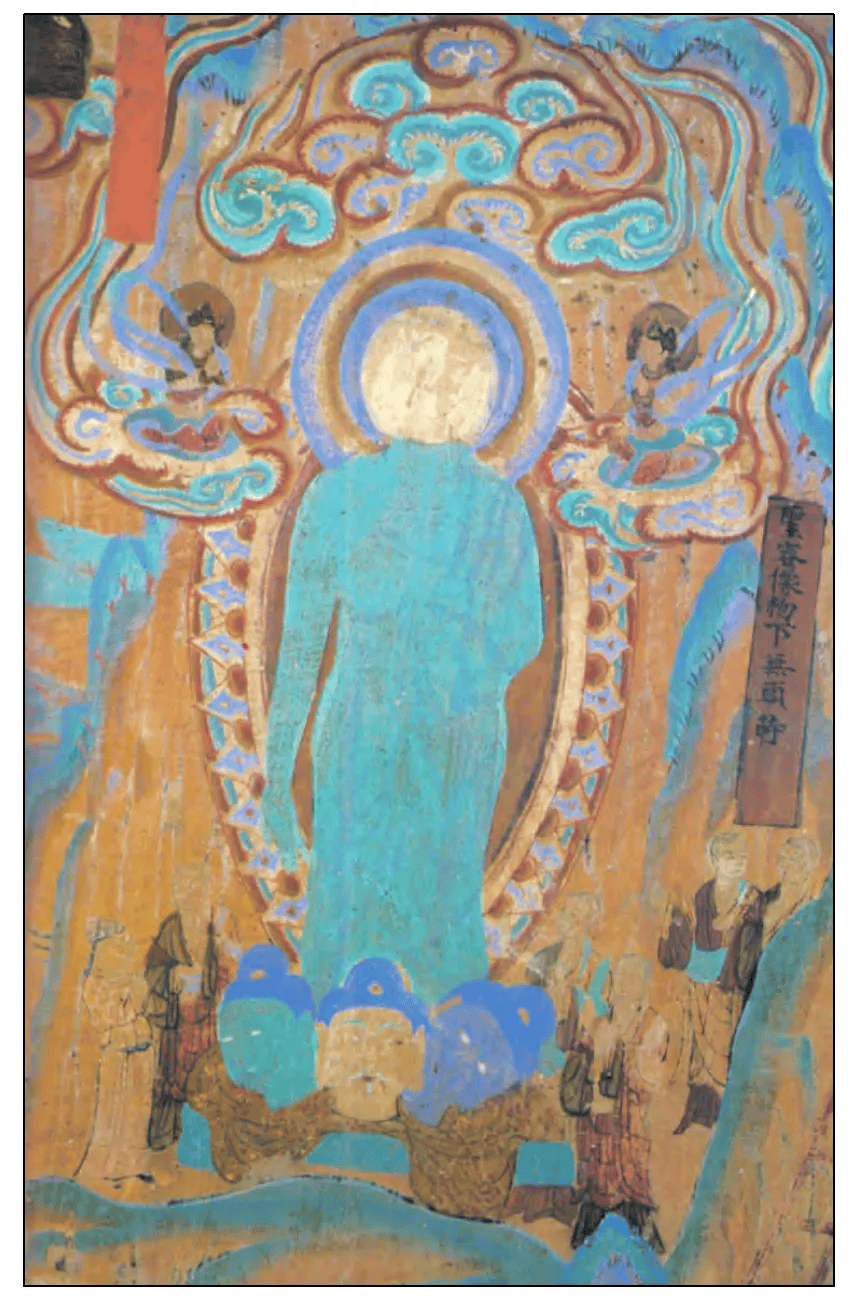

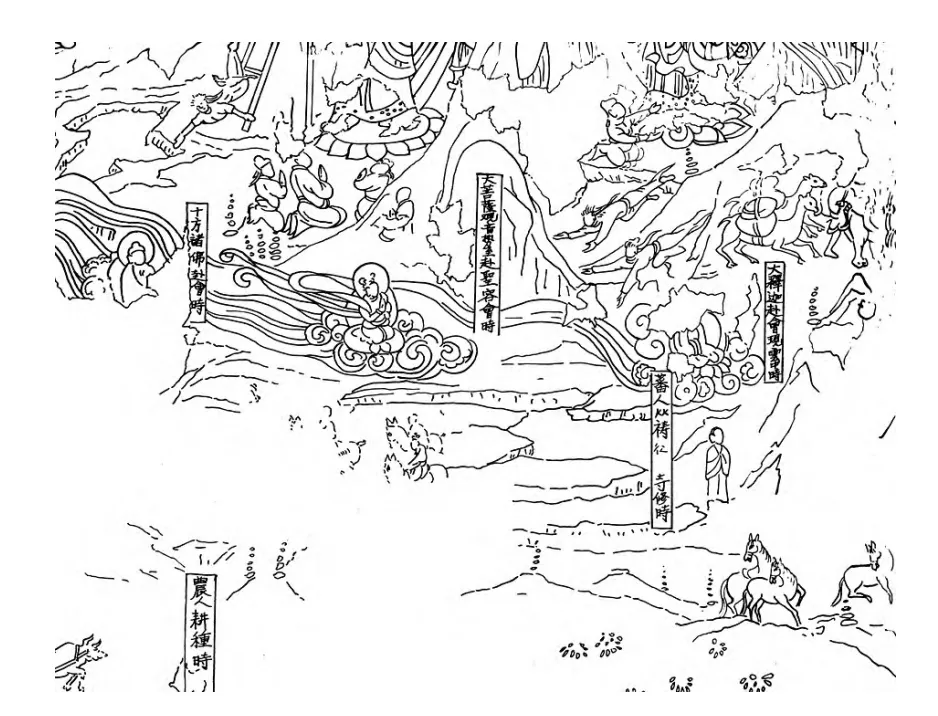

此畫寬6.52米,高2.92米,與上舉涼州聖容像各例相同,也在構圖中央描繪了這尊神聖的佛像。但觀者在這裡看到的不是一個,而是兩個大小和姿態相同的佛像,沿中軸線上下排列(圖5)。兩像都採用了聖容像的標準姿態,右臂下垂,左手握袈裟一角。不同之處是上面的佛像覆以華蓋並圍繞眾多的菩薩、羅漢和天王(圖6),其他神靈也駕雲從各方前來此處,伴隨的榜題常含有「赴會」字樣,如「十方諸佛赴會時」「二菩薩來會時」「大釋迦赴會現雲中時」「聖容像乘五色雲赴會時」「大菩薩觀世音勢至赴聖容會時」等。這最後一條榜題特別值得注意,因為它把所赴的靈山法會明確稱為「聖容會」。此外,佛陀腳下跪拜的兩個凡人似乎也參加了此會,身邊榜題寫著「長者以從等詣會啟願時」和「劉薩訶和尚赴會思發修僧時」。

圖5 第 72 窟涼州聖容像變中軸線上的兩個佛像(敦煌研究院提供。)

畫家盡力強調上下兩個佛像的對應關係(比較圖6、7):兩像姿態完全相同,明顯出於有意設計;兩像都出現在高山峻岭之前,上方的山峰應是佛陀所居的鷲峰,下方是聖容像的所在御谷山;兩像前方均有兩人供奉。我們已經了解了上方二人的身份,下方二人為「禮拜聖容佛」的皇帝使者和「焚香啟願」的劉薩訶和尚。我們因此知道下方佛像的名稱是「聖容佛」,也發現劉薩訶既出現在上方又出現在這裡,因此把地上的聖容像和它在天上的原型聯繫起來。

圖6 涼州聖容像變中軸線上部佛像(敦煌研究院提供。)

圖7 涼州聖容像變中軸線下部佛像(敦煌研究院提供。)

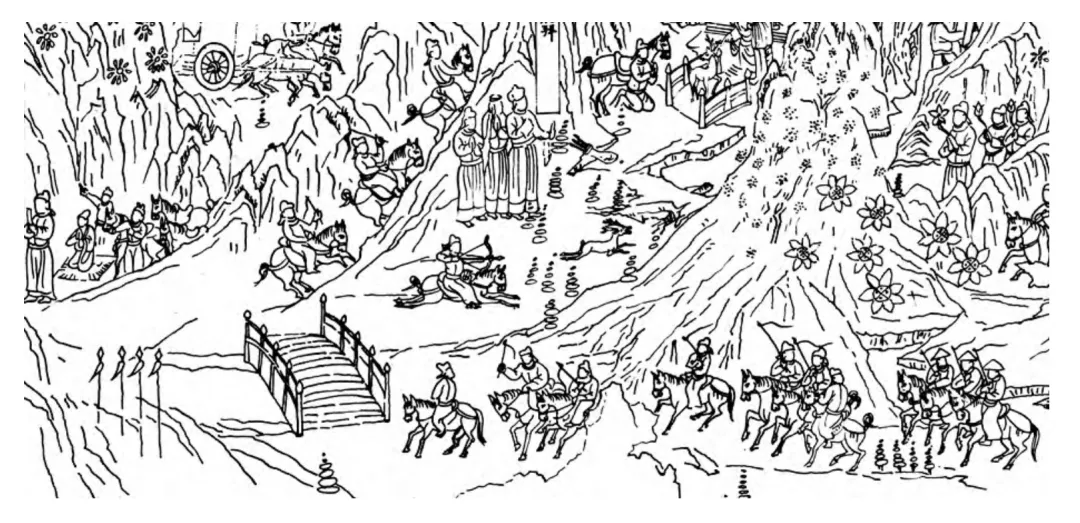

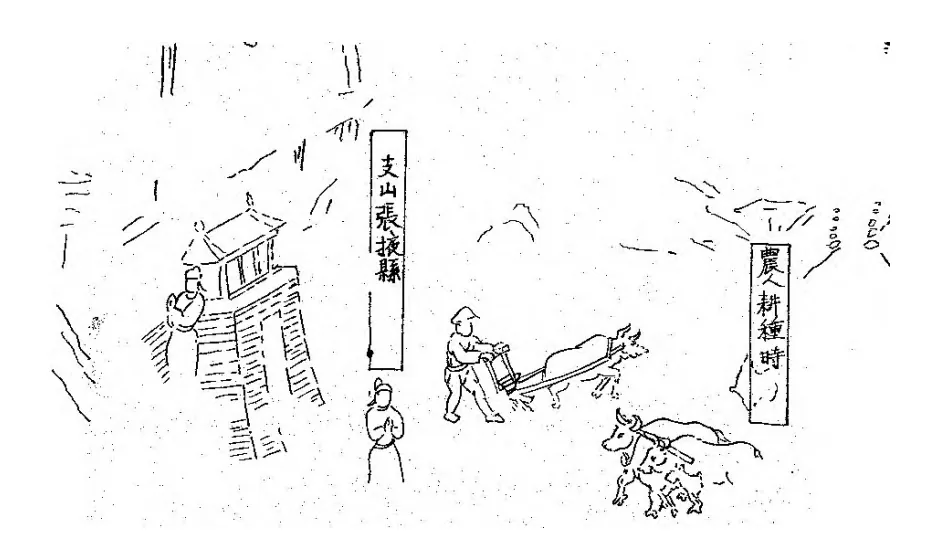

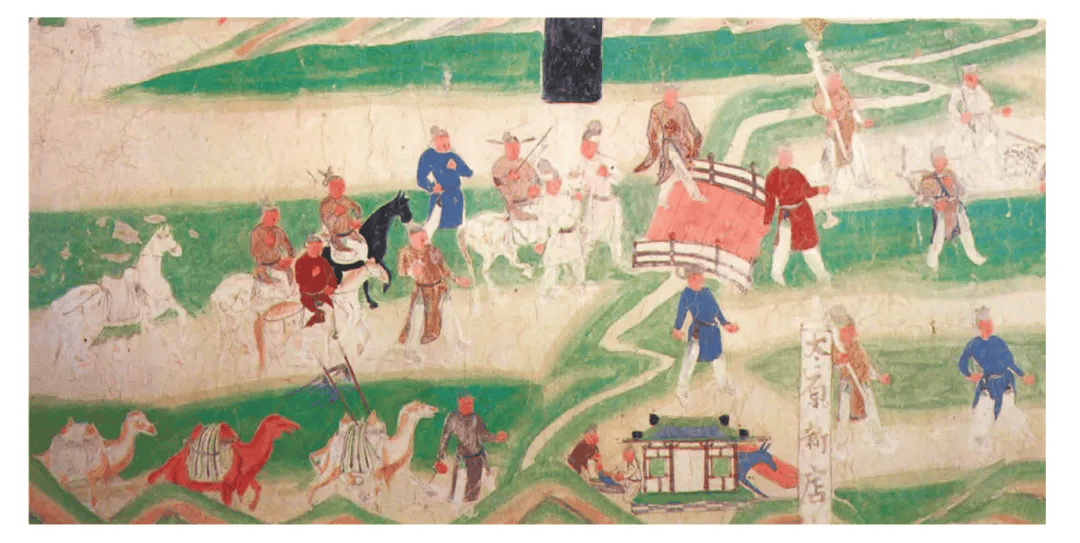

由於佛陀和聖容像的上下位置,畫面的頂部和底部也自然成為象徵「天」和「地」的領域。沿著畫面下緣,觀者看到一列朝山進香的馬隊,從右下角的山巒間出現,朝著御谷山中的聖容像行進。隊伍跨越一座小橋進入蜿蜒山澗,最後到達聖容像前下馬跪拜(圖8)。上面提到的「禮拜聖容佛」的使者是這個隊伍的一員,他已經到達御谷山前,正合手拜謁聖容像。這一系列畫面表現的很可能是唐中宗(705—709年在位)派遣御史霍嗣光禮拜聖容像一事,載於1979年發現的《涼州御山石佛瑞像因緣記》中[4]103。與這列隊伍相對,畫面底部左方則具體地描繪了聖容像所在的地理環境:左下角的一座城門旁有「(焉)支山張掖縣」榜題,城外是「農人耕種時」的勞作場面(圖9)。

圖8 涼州聖容像變中的進香馬隊和朝廷使者(敦煌研究院提供。)

圖9 涼州聖容像變中的張掖縣城(敦煌研究院提供。)

中軸線上的這兩身佛像也把整幅壁畫分為左右兩個部分(圖1)。右半部的多個圖像表現聖容像的出現和隨後演化的奇蹟;左半部則描繪凡人對它的不同態度。兩部分共同表現的是「像」與「人」的關係:聖容像一方面通過自身的靈異變化對人間政治作出反應,一方面也成為世人尊崇或毀壞的對象。

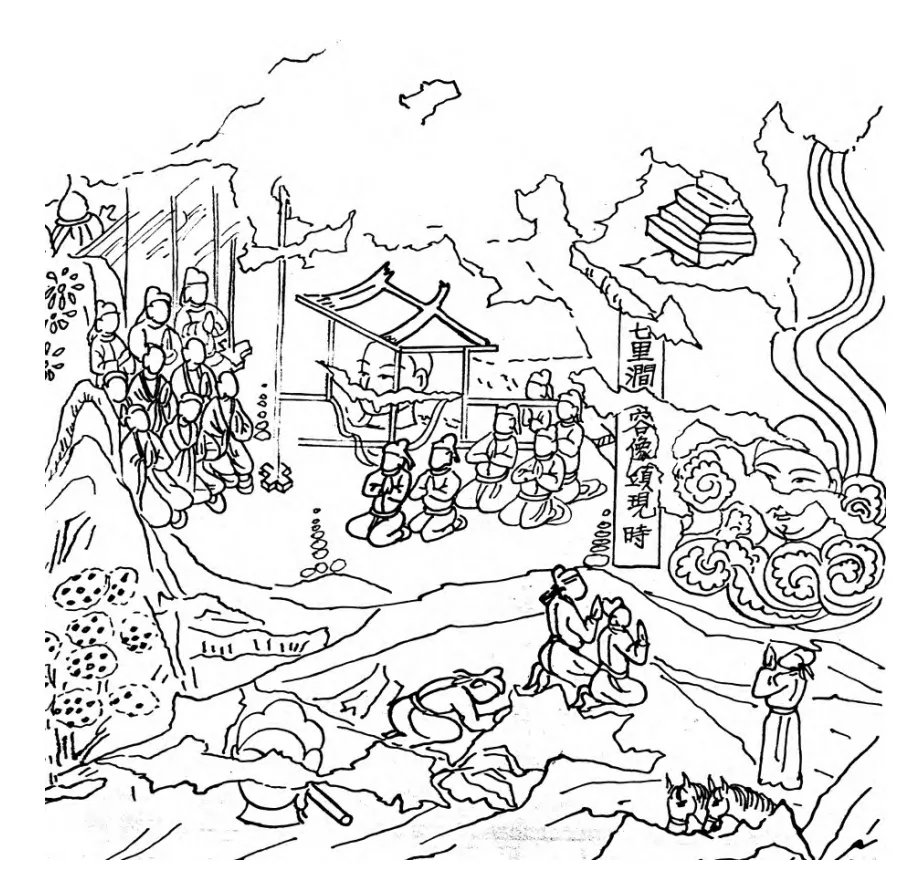

中軸線下部聖容像右方不遠處,一名站在小橋上的僧人正接受下馬男子跪拜,旁邊的榜題寫著「劉薩訶和尚見獵師對以勸化時」,告訴觀者此處描繪的是獵戶李師仁逐鹿入山,目睹聖容像出現的事跡(圖 10)。這個情節不見於道宣的著作,現存的最早文字記述見於 《涼州御山石佛瑞像因緣記》[4]104。有意思的是,畫師在李師仁身後加上了幾個體型頗大的人像,殘存榜題寫著「天使禮拜」,似乎皇帝的使者也目睹了聖容像從山崖挺出的奇蹟。從此再往右越過一座高山,一系列聯繫緊湊的畫面描繪了聖容像佛頭的出現。據道宣所記,應合著劉薩訶的讖語,聖容像在八十七年後終於出現:

至正光(北魏孝明帝年號)初,忽大風雨,雷震山裂,挺出石像。舉身丈八,形相端嚴,唯無有首。登即選石命工雕鐫別頭。安迄還落,因遂任之。魏道陵遲,其言驗矣。逮周元年,治涼州城東七里澗,忽有光現,徹照幽顯,觀者異之,乃像首也。便奉至山岩安之,宛然符會。儀容雕缺四十餘年,身首異所二百餘里,相好還備,太平斯在。[5]

圖10 涼州聖容像變中的獵戶李師仁拜見劉薩訶(敦煌研究院提供。)

在靠近畫幅右緣處,一個巨大佛頭正駕雲從天而降,旁邊的榜題寫道:「七里澗(聖)容像頭現時」(圖11)。佛頭隨即降落在山澗中,人們發現它後將其放在精緻的轎子裡,「大眾持花迎(接)」(圖12)。向上越過一帶損壞的畫面,我們看到裝著佛頭的轎子抬至一座高山前,人們正圍繞著一座巨大佛像建起腳手架。佛頭在此連續出現兩次,先是從轎子移到佛像腳下,然後由高梯上的工人安裝到佛身上(圖13)。相伴這個圖像的榜題「卻得聖容像本頭安置時」——支持這一解讀,也解釋了人們在佛像前歡欣舞樂的慶祝場面。

有意思的是,這個身首終於合一的聖容像既是「佛頭」敘事系列的終點,又與由左上方發展而來的另一敘事序列相遇。在它的左邊是一尊無頭佛像,旁邊寫著「聖容像初下無頭時」,表現的是聖容像身軀初現時的狀態(「舉身丈八,形相端嚴,唯無有首」)(圖14)。但其腳下擺著的三個不同顏色的佛頭,又指涉著聖容佛的另一神跡。根據道宣的記述,無頭的聖容像與像首匯合後不久,由於北周武帝滅法而重新身首分離:「建德初年像首頻落,大冢宰及齊王躬往看之,乃令安處,夜落如故,乃經數十,更以余物為頭,終墜於地。後周滅佛法,僅得四年,鄰國殄喪,識者察之,方知先鑒」[5]981。

圖11 涼州聖容像變中的佛頭神跡(敦煌研究院提供。)

圖12 涼州聖容像變中的大眾迎接佛頭(敦煌研究院提供。)

圖13 涼州聖容像變中的為聖容像安裝佛頭(敦煌研究院提供。)

圖14 涼州聖容像變中的無頭聖容像(敦煌研究院提供。)

把視線轉移到畫面左半部,首先在中軸線上部佛像左邊看到的是一個長方形的畫框,繃緊的畫布上已經複製出聖容像的形象,畫框兩邊各由一名出家和在家的信徒扶持,好像正在展示他們所做的功德(圖15)。旁邊的榜題「請丹青巧匠邈聖容像時」——說明了這個畫面的內容。隨後的榜題「請工人巧匠量真身造容像時」——解釋了下一場景,說明此處的佛像是聖容像「真身」而非雕刻複製品,一名男子正用長杆丈量它的高度,身後的僧人舉手指揮(圖15)。這兩個畫面因此構成一對,展示複製佛像的兩種主要藝術形式。畫家巧妙地把它們安排在中軸線上層佛像的旁邊,使觀者立刻看到「原型」與「再現」的聯繫,「請丹青巧匠邈聖容像時」中的「邈」字,更強調出對照原型「寫生」的意味。

圖15 涼州聖容像變中的為聖容像畫像和塑像場景(敦煌研究院提供。)

再將視線移向左方,隨後的畫面意在造成與複製聖容像善行的對比。聖容像再次出現,三名善士在前跪拜,兩名惡人則架起長梯,一人伸手朝向佛像頭部,另一人從梯上摔下即將落地,即榜題所說的「蕃人無慚愧盜佛寶珠撲落而死」(圖16)。這兩組人因此代表了人類對聖容像的對立態度,或是尊崇和禮敬它,或因貪婪而破壞它。這後一主題繼續向左下方發展——靠近畫面左緣的一座寺院正被火焰吞噬,榜題為「蕃人放火燒寺天降雷鳴將蕃人霹歷打煞時」(圖17)。這幾個情節不見於任何與涼州聖容像有關的文獻,應是敦煌畫師的添加,時間當在張議潮於848年驅逐吐蕃駐軍,使敦煌地區回歸唐土之後。但畫家似乎並沒有把所有吐蕃人都視為惡人,我們看到「蕃人放火燒寺」畫面右方是一組飛向中軸線佛像的形象,據榜題可知是前往赴聖容會的大釋迦、十方諸佛以及觀世音和大勢至菩薩圖(圖18);一個僧人站在這些神靈下方朝著同一方向合什行禮,殘缺的榜題寫著「蕃人祈禱。寺修時「似乎表達了吐蕃佛徒希望重建被毀寺院的願望。

圖16 涼州聖容像變中的吐蕃人盜寶場面(敦煌研究院提供。)

圖17 涼州聖容像變中的吐蕃人燒寺場面(敦煌研究院提供。)

圖18 涼州聖容像變中的赴會的神靈和行禮的吐蕃僧人(敦煌研究院提供。)

一旦確定了畫面的基本結構和構成它的核心圖像,我們就發現這個構圖框架中還散布著四組零散形像。第一組表現各類施主和禮拜者,除皇帝使臣外還有官員、耆宿和外國香客,均前來榮耀聖容像。有關後者的榜題包括「婆羅門騎象修聖容時」「月支國婆羅門騎白象以七寶至」等。第二組形象都和劉薩訶有關,這位高僧或在天國中「坐禪入定」,或「赴會思發修僧」,或面對聖容像「焚香啟願」。這些分散的微小形象並不構成連貫的傳記敘事,而是不斷點出他與聖容像的不解之緣。第三組圖像指示某些事件,但與聖容像的關係不甚明確,如「觀音菩薩度童子時」「二人共鬥爭時」「比丘僧移造詣會下巡禮時」等,可能是畫師為使畫面更為豐富而隨意添加的。第四種形象包括「聖容會」之際出現的天人和發生的靈異,除了赴會的諸佛和菩薩之外,還有「羅漢乘雲現身時」「龍王現樓閣時」「千佛現時」「釋迦牟尼佛從空而下」「觀音菩薩現時」「金鐘現時」「鐵像從空而來現時」等,烘托出天人共慶的歡樂氣氛。

三 聖容像的宗教學意義

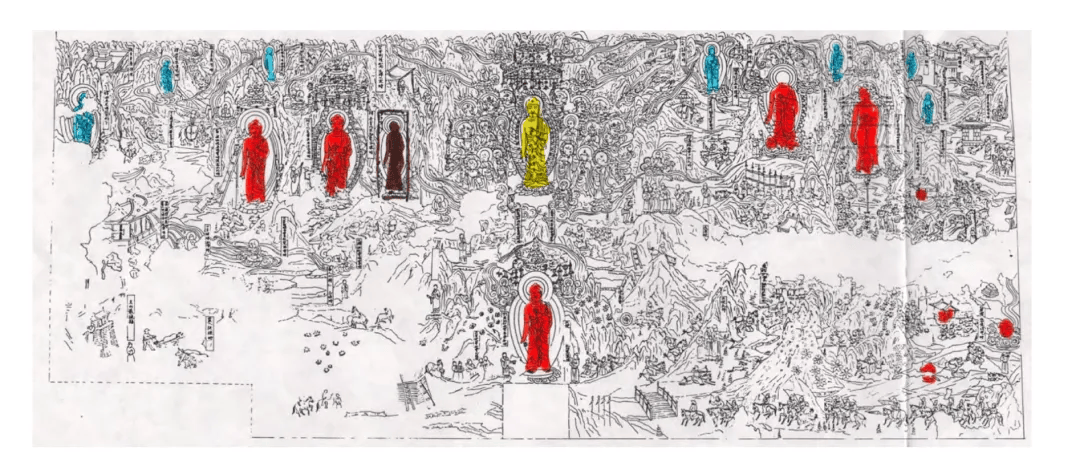

筆者曾提出這幅壁畫是「一幅極其複雜、可能是傳統中國藝術中對宗教偶像最為深刻的思考的畫」[6],原因在於畫家表現的並不是常規的單獨佛像,而是一個經過深思熟慮的完整聖象體系。這幅畫的現存部分描繪了14身具有同樣特徵的聖容像,都是右臂直垂,左手握袈裟一角(圖19)。雖然這些佛像具有相同的圖像志特點,但其宗教含義則有重要區別,以四種不同的主體性構成一個「意義的網絡」(semioticnet work)。

圖19 涼州聖容像變中不同意義的聖容像。黃色:靈鷲山上的佛陀;藍色:四處巡行的非實體聖容像;橘紅色:出現在人間的實體化的聖容像;棕色:人們模擬的聖容像(敦煌研究院提供。)

第一種主體性屬於作為靈鷲山主人的「真實」佛陀。他被置於中軸線上部——這是構圖中最尊貴的位置。他頭頂上的華蓋以及四周擁簇的菩薩和天王都強化了他的威嚴和尊貴(圖6)。他的存在超越時空約束,但在這幅畫里又處於一個特定時刻:作為「聖容會」的主人他展現出特殊的「聖容」姿勢,因此證明了這一圖像志樣式的來源與合法性。

第二種主體性屬於天上巡遊的非實體「聖容像」——這可能是這幅畫中最特殊、也最有創造性的概念。這類佛像以微縮形式在畫面頂部多次顯現,淡藍的色調使其身體似乎純凈透明(圖20)。它們身邊的榜題包括「聖容像乘五色雲赴會時」「聖容像真身乘雲來時」「釋迦聖容像現時」「聖容像入龍閣時」等;承載它們的浮雲都拖著一條雲尾,顯示出飛翔的動勢。由於這種聖容像可以「乘五色雲赴會」,它們具有和其它赴會神靈同樣的地位,既是佛教萬神殿的成員也是靈鷲山法會的作客。這組形象因此顯示了一種特殊的宗教圖像理念,即靈鷲山上的佛陀和人世間瑞像之間存在著一種中介。作為這種中介,這些非實體的聖容像溝通了佛陀和凡人的界限,把佛陀的「相」傳達到人的世界,由此啟動了瑞像的出現和隨後的模擬造像過程。

圖20 涼州聖容像變中「乘雲來時」的「聖容像真身」(敦煌研究院提供。)

上文中提到的一個細節為這個解釋提供了關鍵證據:畫面右上部的無頭佛像旁寫著「聖容像初下無頭時」的榜題(圖13)。這句話的主語是「聖容像」,是自由行動的主體,作為動詞的「下」則說明了它剛從天上來到人間。這身無頭佛像表現的是聖容像從非實體到實體存在的轉化,也就是道宣說的「至正光初,忽大風雨,雷震山裂,挺出石像。舉身丈八,形相端嚴,唯無有首」的時刻。為了表現這一微妙轉化,畫家把此像的身體畫成如同透明的淡藍色,和天上飛翔的聖容像相同(圖13)。而當它確實進入人類世界後,則獲得了清晰堅實的身體(圖12)。

古人把這類通天意、知吉凶的佛像稱為「瑞像」,它們的來源不斷激起人們的持續興趣。實際上,不斷記載番合聖容像的道宣也一直希望知道此像的來歷。據他自己說,他最後得以對某位「天人」提出了這個問題,把天人的回答記錄在他最後的著作《道宣律師感通錄》中。據此記載,聖容像是遠古時代的神靈在迦葉佛時所造,大菩薩利賓以神奇法力使其能夠像佛陀一樣巡化四方,教導人民。數千年後邪惡勢力控制了這一地域,安放這尊聖像的寺廟被毀。但山神將像舉到空中,將它安置在一座石室之中,之後漸漸沉入懸崖石壁之間。劉薩訶之所以能指出此像的所在,是因為他是利賓菩薩的轉生[7]。第72窟的壁畫雖然沒有直接圖繪這個傳說,但它反映出同樣的「瑞像」觀念,把聖容像想像成能夠四處巡行、連接佛陀和凡人的靈體。

第三種主體性是這個轉化的結果——天上的非實體聖容像演化為人間的實體聖容像。作為有知覺的神奇瑞像,後者的體質變化預示了朝代的興衰,也就是劉薩訶預言的「若靈相圓備,則世樂時康,若其有缺,則世亂民苦」。壁畫中「初下無頭時」的佛像和七里澗中發現的佛頭,都是這種演化的結果,都對應著特殊的歷史時刻,體現出聖容像對政治狀況的反應。這幾個畫面描繪的事件都發生在混亂的北朝時期,佛像的身首離異應和著國家的分裂。與此對照,位於中軸線下部的身首合一的聖容像,則代表了隋唐統一後的太平盛世——作為天上佛陀的「鏡像」,此像成為畫面的第二核心(圖7)。當時的人們十分了解這一「完整」瑞像所蘊含的政治意義,道宣在曆數聖容像身首分離的歷史過程後寫道:「開皇之始,經像大弘。莊飾尊儀,更崇寺宇。大業五年煬帝躬往,禮敬厚施,重增榮麗,因改舊額為感通寺」[5]981;《涼州御山石佛瑞像因緣記》進而記載了唐太宗貞觀十年「有鳳五色、雙鶴導前,白鳥蔽日,棲於像山」;唐中宗繼而派遣御史霍嗣光「詣寺申敬」[4]103。這也就是這幅涼州聖容像變的創作背景。

第四種主體性也可以看成是主體性的消失——產生於把有靈驗的聖容像複製成人間流通的繪畫和雕塑(圖15)。雖然聖容像通過這個複製過程被發揚光大,成為人們在實際生活中膜拜和祈福的對象,但同時也失去了瑞像的神性。這反映在聖容像從來無法被準確地認知和翻刻,就如道宣所說:「故令模寫傳形,量不可測,約指丈八,臨度終異」[5]981。這意味著仿製品的局限性,也意味著作為瑞像的聖容像永遠拒絕被人類控制。

這四種主體性既有分別又相互聯繫。通過內化這些不同的主體性,畫中的14身姿態相同的聖容像為畫家提供了不同意義上的結構因素,共同構成關於佛教聖像的一個理念體系,以形象的方式解釋了佛像的發生鏈條和合法性(圖19)。它將佛像的終極原型追溯到靈鷲山上的佛陀本人,並建立了兩個隨後的關鍵概念環節:一是通過非實體到實體聖容像的轉化建立了佛陀和瑞像之間的聯繫;二是以瑞像到繪畫和雕塑的轉化建立起藝術創作的生產過程。在古代佛教藝術中,我們還沒有見到過如此詳盡以繪畫形式進行的對佛像本質的思考。

四 與五台山圖的比較

以上對這幅壁畫構圖的分析,也使我們注意到它與莫高窟第61窟中著名的五台山圖的聯繫,進而思考這些聯繫傳達的信息。

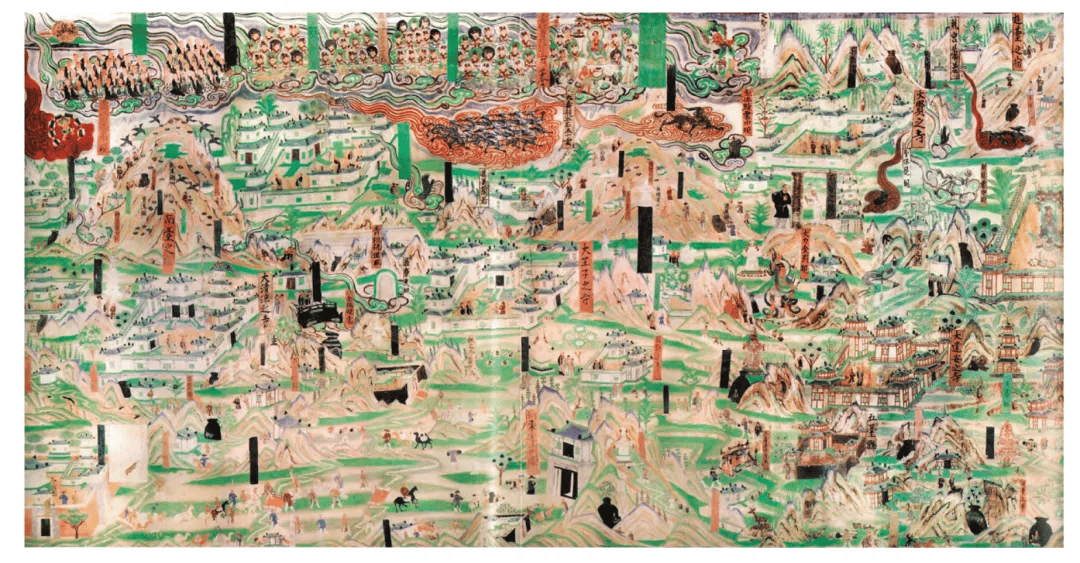

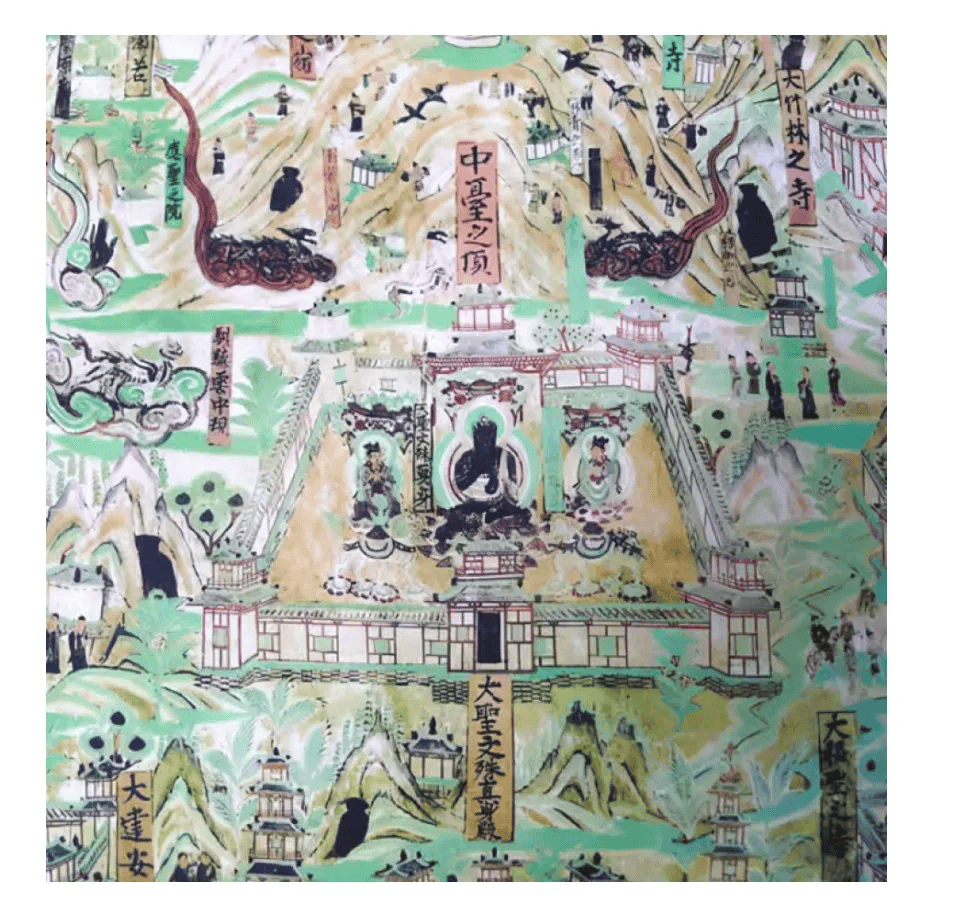

五台山圖繪於第61窟西壁上,高3.42米,寬13.45米,是莫高窟最大的佛教史跡畫。此窟一般認為是歸義軍節度使曹元忠夫婦於10世紀中期建的功德窟,和第72窟一樣位於莫高窟南區中段下層,兩窟之間相距約41.46米。五台山圖與第72窟涼州聖容像變的一個重要聯繫見於全畫的構圖,也分為上中下三個層次,上層描繪諸天人前往五台山赴會,中層表現五台山聖地和各種靈異和化現,下層圖繪五台山的地理環境和朝山人眾(圖21),整體空間概念和涼州聖容像變完全一致。

圖21 莫高窟第61窟中的五台山圖(左半)(敦煌研究院提供。)

圖22 五台山圖中的送供天使(敦煌研究院提供。)

而且,雖然五台山圖的規模比涼州聖容像變大的多,描繪的精細度也高的多,但許多具體形象和局部構圖都顯示出與後者的關係。如涼州聖容像變沿底邊描繪了番合御谷山周圍的環境,五台山圖在同樣位置上畫出從山西太原和河北鎮州(今河北省正定縣)至五台山的山川地理情況。二者同樣從底部兩端開始,以人群的走向構成向心的運動。五台山圖左下角的高大城池由榜題可知是太原城,與涼州聖容像變將「張掖縣」置於畫面左下角的方式如出一轍(圖9)。涼州聖容像變重複地表現了前來禮拜聖容像的「天使」,而五台山圖也在類似的位置上繪出「送供天使」「高麗王使」「新羅送供使」「湖南送供使」「送供道人」等人。他們騎著馬匹,前呼後擁地在道上行走,所越過的拱形木橋也出現在涼州聖容像變里,顯示出畫樣的傳遞(比較圖22與圖8)。

除了整體構圖和對環境的表現之外,兩畫都集中描繪了天人「赴會」的行動和各類神秘的「化現」。我們已經看到涼州聖容像變充滿了前來參加聖容會的眾佛和菩薩,「赴會」和「現」是其榜題屢屢使用的字眼。同樣情況見於五台山圖,「赴」「現」兩字出現在近50條榜題中。不少圖像——不論是飛翔的天人還是「雲中現」的佛頭(圖23)——都使我們想起涼州聖容像變中的場景,由相似的雲朵承載從天而降(圖11)。山峰在兩畫中也起著類似的多層次作用,既是宗教崇拜的對象也為畫中其它形象提供了背景。兩畫的畫師也都使用了同一構圖技術,以山峰構成美術史家稱作「空間細胞」(space cell)的局部界框(frame),為畫中的建築物、人物活動和敘事情節提供了具體場所(比較圖24與圖7)。

五台山圖和涼州聖容像變都屬於表現佛教歷史和神跡的大型壁畫。以上的比較表明二者在構圖發展、畫樣傳遞、畫工師承等各方面都可能有關。敦煌研究院將第72窟定於張氏歸義軍早期,比第61窟的建窟時間要早幾十年,這些聯繫因此可以幫助我們思考五台山圖藝術語彙的淵源。

圖23 五台山圖描繪的雲中出現的佛頭(敦煌研究院提供。)

圖24 五台山圖中台下的文殊真身殿(敦煌研究院提供。)

向上滑動閱讀注釋和參考文獻:

注釋:

參見巫鴻《再論劉薩訶——聖僧的創造與瑞像的發生》,載於《禮儀中的美術——巫鴻中國古代美術史文編》,生活·讀書·新知三聯書店,2005年;譯自WuHung,「Rethinking Liu Sahe:The Creation of a Buddhist Saint and the Invention of a『Miraculous Image』,」Orientations,vol.27,no.10(November 1996),32—43;巫鴻《空間的敦煌:走近莫高窟》,生活·讀書·新知三聯書店,2022年,第213—235頁。

如孫修身《莫高窟佛教史跡畫介紹(三)》,《敦煌研究》1982年試刊第2期,第88—107頁;饒宗頤《劉薩河事跡與瑞像圖》,載於段文傑主編《1987年敦煌石窟研究國際討論會文集》,遼寧美術出版社,1990年,第336—349頁;其它文章參見尚麗新《劉薩訶研究綜述》,《敦煌學輯刊》2009年第1期,第135—143頁。

參見尚麗新《敦煌本〈劉薩訶因緣記〉解讀》,《文獻》2007年第1期,第65—74頁;陳祚龍《劉薩河研究——敦煌佛教文獻解析之一》,《華岡佛學學報》1973年第3卷,第33—56頁。

關於此處提到的例子,參見巫鴻《空間的敦煌:走近莫高窟》,生活·讀書·新知三聯書店,2022年,圖4-2、圖4-5、圖4-6、圖4-7、圖4-10、圖4-25、圖4-26、圖4-29、圖4-35。

壁畫數據由敦煌研究院文物數字化研究所餘生吉、趙家斌、韓生輝測量所得。

敦煌變文中的《捉季布傳文》中寫道:「白土拂牆交畫影,丹青畫影更邈真。」生動地傳達出「邈」的含義。

此處數據由敦煌研究院編輯部孔令梅、俞作輝、李軒宇、劉七疆草毛測量所得。

參考文獻:

[1]史葦湘. 劉薩訶與敦煌莫高窟[J]. 文物,1983(6):6.

[2]霍熙亮. 莫高窟第 72窟及其南壁劉薩訶與涼州聖容佛瑞像史跡變[J]. 文物,1993(2):32-47.

[3]Roderick Whitfield. The Monk Liu Sahe and the Dunhuang Paintings[J].Orientations,1989,20(3):64-70.

[4]孫修身,黨壽山. 《涼州御山石佛瑞像因緣記》考釋[J].敦煌研究,1983(創刊號):104.

[5]道宣. 續高僧傳:下[M].郭紹林,點校. 北京:中華書局,2014:981.

[6]巫鴻. 再論劉薩訶:聖僧的創造與瑞像的發生[C]// 禮儀中的美術:巫鴻中國古代美術史文編. 北京:生活:讀書:新知三聯書店,2005:45.

[7]道宣. 道宣律師感通錄[M]// 大正藏:第52冊. 台北:新(敦煌研究院提供。)文豐出版公司,1983:435-442.

作者:巫鴻 (芝加哥大學藝術史系及東亞語言文明系)

原文刊於:《敦煌研究》2024年第4期

來源 | 中國社科院考古所中國考古網