博士畢業論文900字致謝母親引熱議!論文致謝為何如此「出圈」?

每年畢業季,總有許多畢業論文因其感人或華美的致謝詞出圈和走紅。比如山東工商學院人文與傳播學院的一位本科畢業生在論文「致謝」部分用文言文謝授業之恩、謝同窗之誼、謝養育之情,盡顯文字功底和文化底蘊。另一位蘭州大學生命科學學院的博士研究生,用 900 多字來感謝單親母親含辛茹苦地拉扯,寫下了動人的文字:

「這二十八年,我背負著自己的夢想和母親的期望,從蹚著泥濘,小心翼翼但無憂無慮地奔跑在上學路上,到現在滿懷對未來的希望,漫步於象牙塔內,一切似乎都順理成章卻又如大夢一場。」

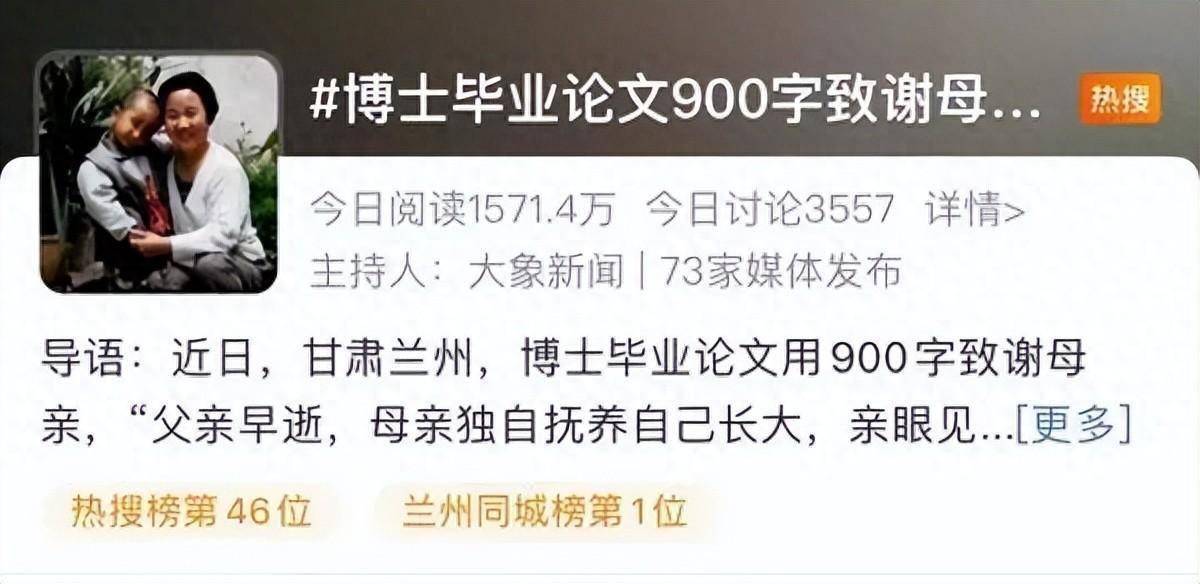

蘭州大學博士論文致謝母親的新聞登上社交平台熱搜

很難統計到底有多少篇這樣「出圈「的論文,也同樣很難說是否每一個有「出格」致謝的畢業論文都會成為「出圈」的網紅,但一個不爭的事實是,近年來畢業乃至學術論文致謝的出圈現象越來越多,從傳統地感謝師長這種對學術成長有直接幫助的對象,到更多感謝對個人情感經歷更加重要的親人,尤其是戀人,甚至有論文的致謝部分直接向經歷愛情長跑多年的女友求婚。

按理說,論文尤其是畢業論文的致謝部分,本來就是一個允許個人真情實意地表達情感的部分,只要不寫離譜的話,寫什麼都應該在情理之中,通常也談不上成為論文「出圈」的資本。那為何最近的國內畢業季,「出圈」的論文致謝會如此得到關注呢?

原因可能首先在於,原來的畢業論文致謝「太不出圈」了,大多數學生都對從導師到任課教師到父母,逐個規規矩矩地感謝一遍。學生這麼做當然沒有任何毛病,但日積月累,也就讓人形成了致謝只是常套無所謂不必關注的態度。

但這幾年走紅的畢業論文致謝恰恰顛覆了這種常規印象。我們可以發現,走紅的這些「論文致謝」大致分為幾類:引發共鳴的,比如專注於感謝女朋友/男朋友/母親的等等;再有就是形式新穎的,比如文言文、說唱詞甚至是詩經體等。至於在論文致謝中直接求婚,更是凸顯了奔放的情感。這些致謝詞字裡行間閃爍的對父母愛(戀)人的熱烈情懷。

這不但改變了學者不食人間煙火的刻板印象,也因為原本的刻板印象而更加凸顯了情懷的強烈,把既循規蹈矩又高不可攀的科學家或學者形象一下子拉到人們身邊,用七情六慾填充了讀者與論文著者的距離。當然,華美詞藻的畢業論文致謝體現的才情,也豐富了人們對科研人員或學者能力的認識。

而媒體,不論是《人民日報》等官方媒體還是學術界公眾號這樣的自媒體,則及時捕捉到這種情感並加以放大,強化了情感傳播,更何況,體現個人強烈的感恩情感與畢業或論文發表聯繫在一起,這本身也是一種積極價值觀的體現。

版權圖庫圖片,轉載使用可能引發版權糾紛

中國人講家國情懷,其中所蘊含的,不僅僅是愛國,也要愛家,而不論是愛國還是愛家,又往往要與個人的事業成就聯繫在一起。學者們特別是學生們日常有什麼出格表現,往往不會出圈,就是因為缺乏成就感知的加持。

這些出圈的論文致謝實際上反映了科研工作者現實的情感生活。中外大量的研究都表明,標準的科學家形象是穿著實驗室白大褂、不修邊幅、戴著眼鏡的中年男性。畢業論文中規規矩矩的致謝,更是強化了這一形象。而實際上,科研工作者的實際生活中,既不缺情感也不乏浪漫。

不論是今年火爆的《奧本海默》還是前些年的奧斯卡大片《美麗心靈》,以及表現霍金生活的《萬物理論》,我們都會看到那些我們敬仰的科學家,絕非沒有七情六慾,他們正是在與情慾掙扎的過程中取得了顯赫成果。國內展現兩彈一星的大片《橫空出世》中的首席科學家陸光達(李幼斌飾),衣冠楚楚地出現在西北原子彈試驗場上,同樣體現了科學家強烈的情感。

電影《橫空出世》海報。該電影以中國第一枚原子彈研製的故事改編,塑造了陸光達為代表的科學家形象。

只是相對而言,國內表現科學家的電影對個人情慾講得少,對國家情懷表現得多。這可能與編劇們缺乏深入科學或學術來探究戲劇化情節的能力有關,而《奧本海默》中男主的七情六慾,更多地與作為科學家的主人公對科學的巨大影響的思考交織在一起。

人文學者也一樣。近年來學術界和文藝界都對復現蘇軾的人生軌跡燃起濃厚興趣。在這波蘇軾熱中,很少有對其作品的學理性探討,而更多是描述其豁朗達觀、逆境中隨遇而安的人生態度。當然,相比人文學者,人們對科學家們的刻板印象似乎更多是他們不苟言笑的一面,這與文藝作品多年來的渲染是分不開的。

實際上,坦露熾熱情感的論文致謝,不但不會降低人們對科學家或學者的認可,反而會提升這一點。上面說過,中國人對家國情懷的認知,不僅僅要表達愛與忠誠,也要體現個人的成就。而畢業論文恰恰是人生階段性的最大成果。在呈現這種成果時體現熾熱的情感,給人造成的印象恰恰是這種成果是真誠努力的結果。

這一點也為我們弘揚科學家精神、塑造科學家的鮮明形象帶來了啟示。近年來,對偉大科學家卓越功勳的報道和宣傳深入到我們生活中的很多場所。這些宣傳報道無疑讓我們更深刻地領略了我國科學家對國家科技與國防事業的偉大貢獻和忘我的工作精神。但同時,很多展示也加重了科學家不近人情的刻板印象,讓人們覺得這些科學家沒有經過任何情感起伏,就可以自動投身於偉大事業。

對於缺乏科學背景的普通公眾而言,這種缺乏科學家鮮明形象的展教活動也不利於他們了解真實的科研經歷。本文討論的出格的畢業論文致謝的出圈讓我們認識到,與其千篇一律地凸顯科學家們的偉大成就和忘我精神,不如適當表現一下他們的情感,讓公眾在更加鮮活濃烈的場景中真正體會他們的偉大人格。

策劃製作

作者丨賈鶴鵬 蘇州大學教授

策劃丨林林

責編丨何通

審校丨徐來、林林

本文為一點號作者原創,未經授權不得轉載