在封建王朝,帝王是最高的權力象徵,所謂「君要臣死,臣不得不死」。尤其到了清朝,君臣之間的等級更為森嚴,漢臣在清朝時的地位是不太高的。雖然這種情況到了康熙以後有所改善,但漢臣日子還是相當難過。

漢臣中具有才華的優秀臣子並不少見,他們以自己的聰明才智贏得了皇帝的重用,比如康熙雍正時的張庭玉,乾隆時的紀曉嵐和劉墉等。

這些漢臣既有治國興邦之才,又有琴棋書畫之藝,他們在與皇帝的日常相處中,鬥智斗勇,留下不少機智的軼事,讓人讀來不禁莞爾。

其中,劉墉和乾隆的相處,就有讓人頗為值得玩味的地方,用今天一個流行詞「高情商」來概括,最恰當不過。

世家之子劉羅鍋

劉墉出生於山東諸城,自曾祖父劉必顯起,一家幾代人都是以科舉起仕。祖父劉桀、父親劉統勛,以及劉墉自己,還有侄子劉鐶之幾人,在清朝自順治至道光朝的200多年中,官居高位,有「一門三公,父子同宰」的說法。

雖然劉墉在民間有「劉羅鍋」的說法,但那只是民間對他的戲稱。實際上劉墉自小受家庭氛圍的影響,飽讀詩書,才華過人。乾隆十六年,劉墉參加科舉考試,高中二甲第二名進士,後即進入翰林院擔任庶吉士一職。

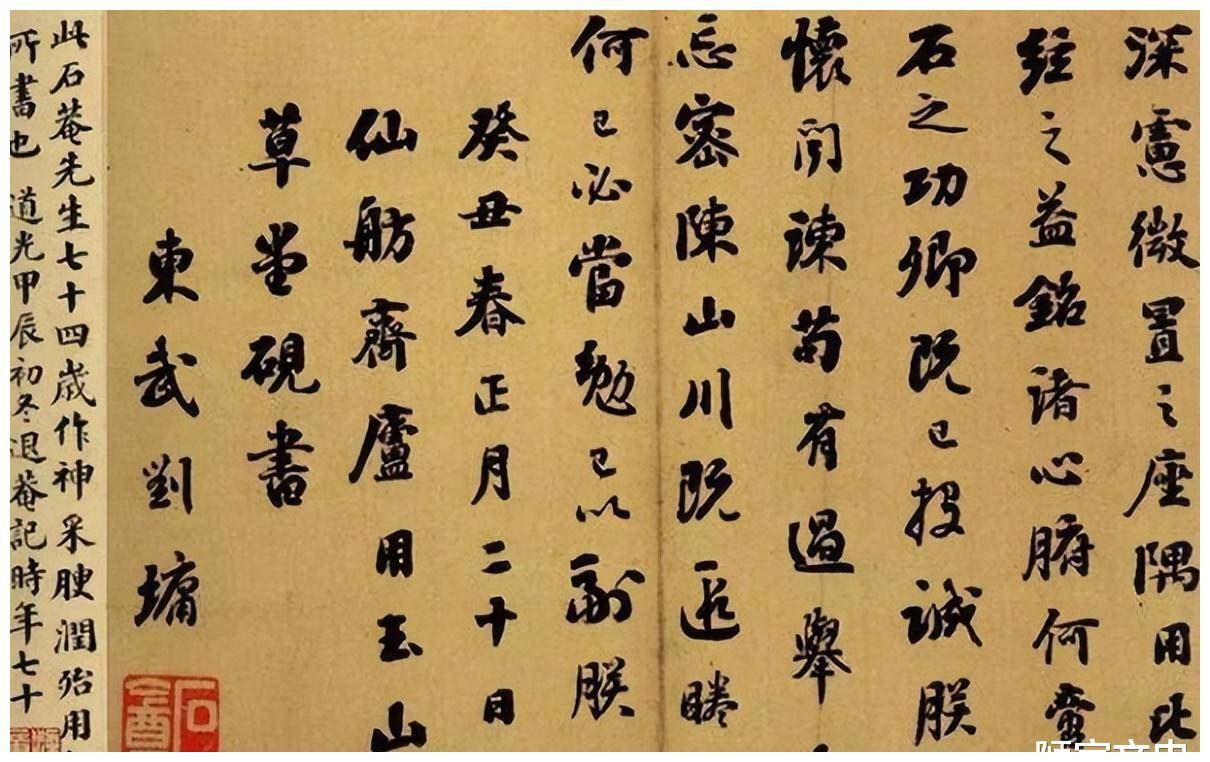

此後,劉墉一路宦海浮沉。他為官時兢兢業業,官聲良好,最終當上了宰相一職。難得的是,劉墉不但官做得好,在文章、詩歌、書法、畫畫、棋藝等方面都有很高的造詣。

在文章和詩歌方面,他出口成章;他的書法和畫畫更是被時人推崇之極,《清史稿》上記載劉墉書法「論者譬之以黃鐘大呂之音,推為一代書家之冠」。此外,劉墉最為人所稱道的是他處事機敏過人,關於這方面在民間有很多傳說。

據說,有一次乾隆想考考劉墉,便問他:「京城九門,每天進來多少人,出去多少人?」劉墉舉起兩根手指。乾隆不明所以。劉墉說:「倆人。」乾隆說:「大膽!你敢糊弄朕!」劉墉說:「臣說的是兩種人,一是男人,一是女人。」

據說還有一次,乾隆問劉墉,國庫里的錢怎麼都沒了。劉墉回答:「掉河裡去了。」乾隆問:「怎麼不撈起來?」劉墉回答:「因為『河深』。」這裡的「河深」是借用諧音,暗指和坤貪贓枉法,大量貪污國庫里的錢財,導致國庫空虛。

贏棋陷困境,機智解僵局

劉墉的品格端方,為人機敏,深得乾隆賞識。君臣二人除了處理國事,閒暇之時也因為都喜歡圍棋,經常相約手談一局。但和皇帝下棋可不是什麼好差事。如果分寸沒拿捏好,很容易得罪皇帝。

一次,劉墉就因為和乾隆下棋時一時不慎,惹惱了乾隆,差點被乾隆砍頭。這是怎麼回事呢?圍棋作為中國古代「四藝」之一,一直是高貴典雅的象徵。中國古代上至皇親顯貴,下至黎民百姓,無不以精通「琴棋書畫」四藝為榮。

但凡家裡有點經濟基礎的,都會讓孩子學習一下。劉墉才華橫溢,此等技藝自是不在話下。乾隆雖然貴為皇帝,日理萬機,但稍有閒暇,也酷愛下棋。可惜他棋藝平平而不自覺。

乾隆最愛找劉墉下棋。

究其原因,是因為和劉墉下棋實在過癮。因為都說劉墉棋藝高超,和他下棋特別有挑戰性。乾隆可能沒想到,劉墉為了顯示自己的水平不俗,但又不能真贏了乾隆,那可真是煞費苦心。

行子布局要巧妙,不能顯得太弱,但又要時時關注對方,別一下把對方逼上了絕路;關鍵的時刻,再來一個馬失前蹄,露出個破綻讓對方抓住,黯然落敗。對方勝得越驚險,就越感到刺激。

一天,君臣二人又對弈起來,前面下得好好的,劉墉按照一貫的思路,到關鍵時刻露出破綻,沒想到乾隆估計是有事,分神了,沒抓住那個關鍵的機會,一著不慎,輸了。

等乾隆回過神來,看著對面無辜的劉墉,生氣了。他一拍桌子,怒道:「好你個劉墉,竟敢贏朕,就不怕朕砍了你腦袋?」

劉墉一看乾隆真的生氣了,趕緊跪下,說:「皇上息怒。臣心中只有這一盤棋,而皇上心中裝的是江山天下,自然不和臣一般見識。」乾隆聽了劉墉的話,轉怒為喜。

劉墉此話的妙處,在於給乾隆找了一個十分合理的台階,首先說明了乾隆的格局要比自己大,這句奉承話言之有物,直接把馬屁拍到了乾隆的心坎里去了。此外,順便給自己找了個台階:皇上您心懷天下,總不好因為輸了一局棋就為難我吧?

就這麼一句話,一場危機瞬間化於無形。

外圓內方的處世之道

世人都說劉墉處世圓滑,從上述這件事情來看,有一定的道理,但又不完全準確,縱觀關於劉墉的多數傳說,可以用「外圓內方」來形容更恰當些。他的處事,表面看十分圓滑,但實質上卻暗藏風骨。

乾隆可以說是個相當開明的君主,但朝中大臣魚龍混雜。如大奸臣和坤,也是一直深得乾隆的重用,劉墉處在這樣的政治環境中,既要堅持自已的處事原則,又不能太過開罪和坤和皇帝,其中分寸把握,可以說是十分微妙的。

據說有一次,劉墉過45歲生日,因為老百姓對他十分愛戴,就聯合起來,給他送來了萬人傘。和坤一看:把柄來了!這萬人傘的「萬」字,可是皇帝萬歲爺的專用,劉墉這是僭越了!於是跑去乾隆面前告狀。

乾隆一聽,老百姓居然這麼愛戴劉墉,他好像比自己還受歡迎啊!有點生氣。於是把劉墉叫過來。要為難一下他。乾隆把劉墉叫進宮,故意尋了他一個不是,叫他跳進太液池中自盡。劉墉磨磨蹭蹭走到太液池邊,一會就跑回來了。

他對乾隆說:「皇上,臣到了太液池邊,看到池中有一人影,那影子對我說:逢昏君則死,遇明主得生。臣一想,您可是一代明主啊,臣不敢死,死了就是給您抺黑。所以就回來了。」

劉墉的應對,軟中有硬,乾隆最終也拿他無可奈何,只好把他放回去了。縱觀劉墉一生,歷經兩朝皇帝,最後官至宰相,除了他確實具有治國之才外,還和他這種「外圓內方」的處世之道有很大的關係。

用現代心理學術語來說,他具有很強的「共情」能力,也就是情商很高。

這種能力使得他能準確地把握上位者的心態,因而能夠避免做出激怒他的言行。在遇到危機的時候,也能把握對方的心態,以巧妙的方式化解危機。

可以說,如果掌握了「共情」能力,就可以在官場上,職場上或者任何人際關係中無往而不利。