「一條大河波浪寬,感覺依水而興的文化故事說都說不完。」

「詩詞歌賦,器樂合奏,沒想到與長江相關的典故居然這麼多。」

「國粹+故事+歷史+情懷,總台在這條賽道上簡直強得可怕。」

……

一年之中,要問哪個中國傳統佳節和長江的淵源最深,端午必然是其中之一。6月10日,中央廣播電視總台端午特別節目《奮楫家國——碧水長歌頌端陽2024》,在長江之上以「詩詞誦讀+民樂交響」的實景錄製彰顯中華文明的博大精深和雋永魅力。長江是中華民族的母親河之一,自此誕生了中式浪漫主義文學的源頭《楚辭》,跟著一江碧水漫遊兩岸,節目裡處處是中華文化奔騰不息的基因密碼。

據統計,特別節目在總台央視綜合頻道、綜藝頻道和音樂頻道並機總收視率達0.98%,總觀眾規模約為6283萬人,並機總收視率較去年提升了15%,#總台2024端午特別節目# #央視端午晚會# #兩岸同胞的端午之約# #端午吟一出氛圍就來了#等相關話題閱讀量超5.7億,新媒體直播收看量達1031萬。

一脈相承

北腔南調也能對唱

端午佳節,以何長歌?可以吟誦「遂古之初,誰傳道之」致敬屈子,歡歌「天天盼/時時地等/不見哥哥進我的門」唱兒女情思,或者,還可以試試請一對戲曲搭子同台對唱?

一個是印象中大開大合的秦腔,一個是記憶里咿咿呀呀的社戲,誰能想到,課本上相距千餘公里的兩個劇種在端午特別節目同台,用一曲《佘太君再跨征鞍》把網友們的家國情懷點燃,更帶來了隱藏的戲曲知識小課堂。

導演組介紹,這一史上首次秦腔與紹劇同台飆戲,是總台台長的一個創意。海雄台長曾在浙江工作,對紹劇情有獨鐘的他發現了與秦腔的神似之處。明清之際,秦腔自北方流轉至浙江紹興,與當地的聲腔藝術相融合,逐漸孕育出紹劇。因此,雖然二者看似地處中國地理上的兩端,卻共同擁有高亢激越的音樂和粗獷豪放的表演風格。一條地理上的「對角線」牽出中華民族的文化一脈、同根同源,這正是中華優秀傳統文化交匯融通又亘古彌新的體現。

如何選取表演片段?導演組緊扣「奮楫家國」的主題,從上百首劇目中精選秦腔《楊門女將·巡營》和紹劇《佘太君·出征》中的經典唱段,以佘太君在家國危難之際挺身而出的勇氣和決心,呼應「奮楫家國」所弘揚的奮鬥精神與家國情懷。「萬千韜略腹內藏,且看我百歲老嫗上疆場」,將家國情懷融於北腔南調五湖四海,這個節目,燃!

創編對唱,不是兩個唱段的簡單拼接,而是要在尊重戲曲唱段的本體規律上,重新凝練語義編排唱詞,讓情感和敘事絲滑銜接,同時讓兩劇種間的調式、調性和曲式結構順滑過渡,達到「你中有我、我中有你」的藝術融合,避免產生簡單「兩張皮」的效果。這樣的對唱有多絲滑?有網友說,要是沒有字幕介紹,還真分不出哪個是紹劇,哪個是秦腔。還有網友表示漲知識了,「沒想到吳儂軟語也有如此澎湃的力量,總台的演繹真是傳承與發展齊飛,民俗共新意一色!」

兼容並包

二胡提琴新奏《梁祝》

近些年,具有國際范兒的精品節目頻頻亮相總台舞台,以音樂展開中外交流的動人篇章。去年端午特別節目中,器樂合奏《岸起雲回》出場即驚艷,中國古箏演奏家趙潔楠和克羅埃西亞鋼琴演奏家馬克西姆上演琴箏和鳴,被網友調侃為「六指琴魔大戰鋼琴快手」。今年是中法建交60周年,導演組更拿出了最大的誠意,在端午演奏中法文化美美與共的和平與包容。

在合作曲目上,導演組選擇了小提琴協奏曲《梁祝》這一中西文化融合的典範。原曲脫胎自中國的越劇《梁山伯與祝英台》,曲式上又是西方經典的奏鳴曲,經多次演繹後享譽國際舞台。如今,導演組將其改編成小提琴二胡合奏曲,以同樣歌詠愛情的法語香頌《玫瑰人生》為前奏,曲中加入鳥鳴、流水等自然音效,用視聽語言暗扣原曲「化蝶」中的天人合一意象,也將「高山流水遇知音」這一典故具象化。

由誰來演繹?導演組首先想到了中國的小提琴演奏家呂思清,同時發現了擅長演奏二胡的法國演奏家Eliott Tordo。他在二十多歲時通過影視作品對二胡一見傾心,就通過觀察、模仿和聽辨專業演奏視頻自學二胡,久而久之形成了自己特有的演奏風格。如今他的學生遍布全世界,用二胡架起中西文化交流的音樂橋樑。呂思清分享演奏幕後時說,「我覺得在他的眼裡(看我),跟在我的眼裡看對方,可能都是同樣的(感受)。」各美其美,美美與共,這正是總台國際特色節目期待的故事與舞台。

二胡和小提琴雖然同是弦樂器,但要完美互搭,還得下點功夫。兩者振動頻率不同,二胡演奏《梁祝》一般適用C調,而小提琴適用的是更高的G調,在排演時必須找到二者的契合點。呂思清主動提出,演奏時可以用小提琴為二胡托底,以提琴音色作為點綴。一次包容謙和、精益求精的中法合奏,最終呈現出兩種樂器、兩種文化在山水間一呼一應、變化無窮之美。

這樣的合作無獨有偶,去年唱響《如果我去中國》的法國小朋友們,今年端午節前夕受總台邀請來到中國,完成了歌曲所唱的「特種兵式」尋寶之旅。去故宮尋找瑞獸,在河南學習少林功夫,去成都臨摹一副水墨熊貓畫,最後來到宜昌包一個三角香粽,將集齊的絲線編成五彩線繩,戴在手上喜迎端午……中法小朋友一起留下真情實感的作品《歌聲與微笑》,用天籟童聲再次演繹了跨越山海的美美與共,更用純真友誼溫暖了兩國網友。

相生相顧

兩岸同胞血脈相連

一到端午,「粽壇」的咸甜之爭,常常演變成誇誇「誰不說俺家鄉好」的喜悅與自豪。無論好咸還是愛甜,到了招待親朋好友的時候,中國人總要把口味備得齊齊的,種類碼得多多的。

「快點摘些今年最好最甜的橙子,等台灣的兄弟姐妹回來,要給他們最好的,他們又有一年沒有嘗過這個味道了。」

「傳統端午粽就是我做的,做得又快又好吃,家人們要回來了,讓他們吃上一口家鄉味。」

「這會就是閒不下來,一想到要回大陸,想起要給他們帶點好吃的肉粽,就想快點包,包得多一點,讓大家都飽飽口福。」

祭祖祈福、洗艾葉澡,給台灣同胞做一些龍舟當伴手禮,給大陸親人們表演台灣民俗「三太子」……自2015年起,宜昌屈氏後裔與台灣屈氏後裔達成每年一次的「端午之約」,為共同的節日期盼著,準備著。鄉音有異,節俗不同,都並未阻礙同宗同源的團聚之心,因為端午赴約的動力源自對中華文化的深度認同,這是恆久堅定的愛國情愫與思鄉情懷。

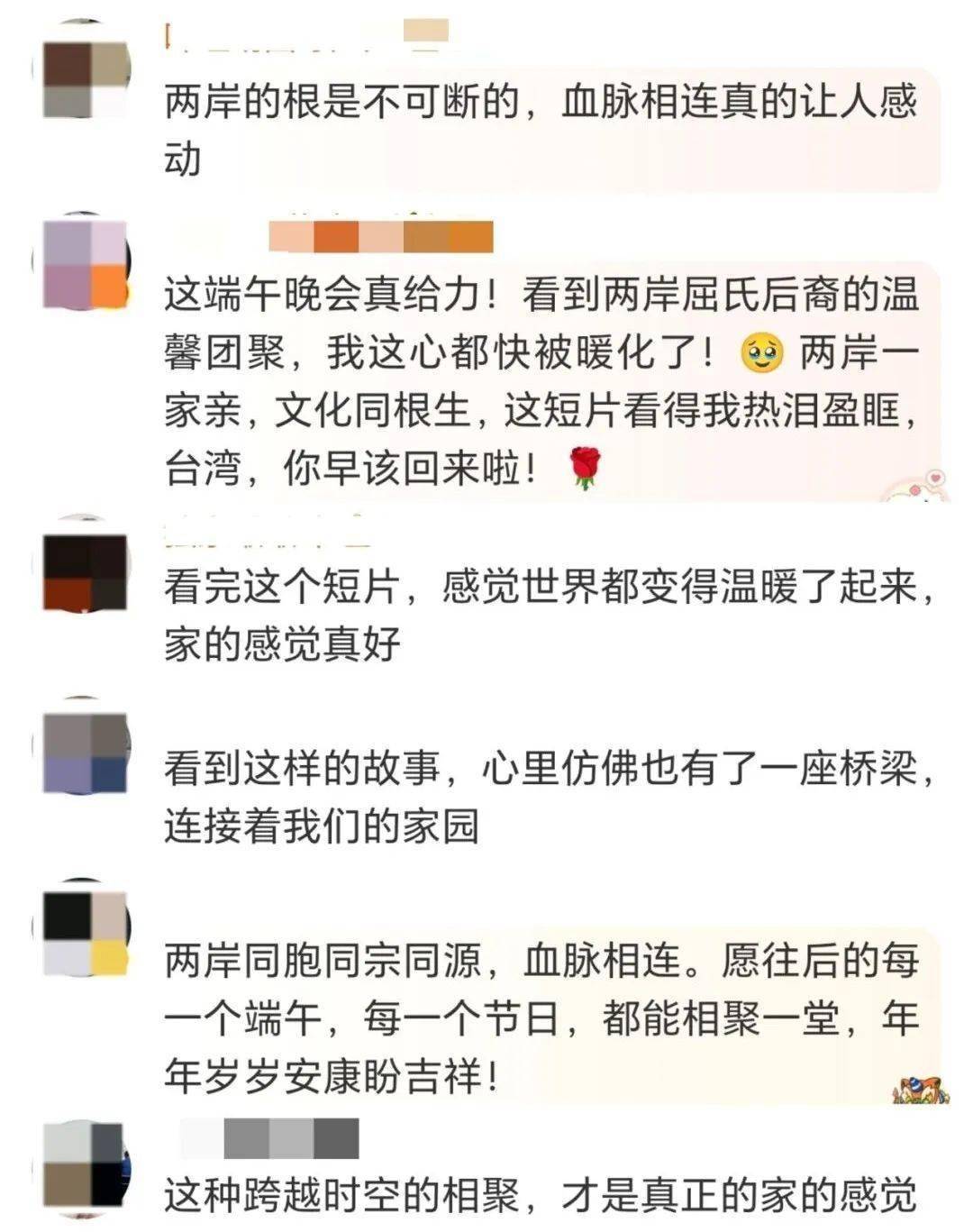

當兩岸子孫齊聚屈原宗祠許下統一的心愿,螢幕外的網友們情緒也隨之起伏,「看到這樣的故事,心裡仿佛也有了一座橋樑,連接著我和那片土地。」「兩岸的根是不可斷的,血脈相連真的讓人感動。」「看到兩岸屈氏後裔的溫馨團聚,我心都快被暖化了!兩岸一家親,文化同根生,短片看得我熱淚盈眶,台灣,你早該回來啦!」為家人、為祖先千里奔赴、跨越時空,這是血脈的力量,也是文化的力量。

「子在川上曰:逝者如斯夫!」滾滾長江孕育了千年文明,如今又在時代的潮流中煥發新的生機。

你聽,「敲鑼鼓/砂糖裹/透明角粽菰葉和,劃龍船/五月五/雄黃燒酒過端午」,這是各地的小朋友們在唱家鄉節俗;「我看到你創造出的奇蹟,成為你我把理想寫進日記」,這是「葛二代」「葛三代」們向父輩的堅守致敬。各地節俗上新,端午節的內涵也在不斷與時俱進,涌動著中華優秀傳統文化的蓬勃生命力。

你看,網友化身放大鏡,在更多端午假期播出的總台節目中探尋傳統佳節的打開方式,「這好像是聯播主播首次在端午節穿中式服裝」「中山裝好像有點百搭,西裝、新中式都能配起來」……端午時節,《新聞聯播》主播服裝上新,其他各頻道也在陸續悄然變化中,為觀眾帶來富有文化韻味的新觀感。中華風格,不求定式,既大氣謙和也與時俱進。

五月初五過端午,一台特別節目帶我們見古人,更見新知。節目中一次次相生、相和與相見,讓千百年來流傳的端午故事更加親近動人。當總台精品文化節目一次次在全網廣泛傳播,「每逢佳節看總台」也逐漸成為海內外受眾的新節俗,不僅點綴著生活趣味,更喚醒文脈賡續、文化互鑒。弘揚中華優秀傳統文化,是總台始終堅守的創作賽道。下個傳統佳節,又會有何種氣象萬千?且待總台再相約。

編輯:束孟卿