這篇長文是對第四季第三集(簡稱S4E3)的評論,主要聊聊這一集好在哪裡。

S4E3開頭,萊農帶著女兒來到老家小區,母女三人,三種視角。

萊農迎著鏡頭走,這是她的自信和決絕,自信回到那不勒斯,依舊是人生在前進的表現。

艾爾莎被坐在車窗上的少年吸引,兩者都是從左到右的運鏡。從左到右看符合人類的視覺習慣。艾爾莎年齡小,認為這種新鮮的場景也是理所當然的日常。

黛黛被狂奔的卷髮少年吸引,兩者背道而馳,黛黛是從左到右,卷髮少年是從右到左——這不符合人類的視覺習慣,暗示黛黛對這種亂糟糟的社區感到壓抑。

黛黛比艾爾莎的年齡大,艾羅塔家的影響對她很大。這也註定兩姐妹吃雞蛋羹的姿勢截然不同,黛黛依舊像在艾羅塔家一樣細嚼慢咽,艾爾莎的吃相則沒那麼斯文。

事實上,在S4E1,艾爾莎和黛黛的吃相是一樣。艾爾莎已經忘掉艾羅塔家對她的教養了。

萊農明白社區環境會給孩子帶來不好的影響,她租住在佩特拉卡大街(那不勒斯的一個相對富裕的地區),不讓女兒來外婆家,就是擔心女兒成長中受到不良影響。

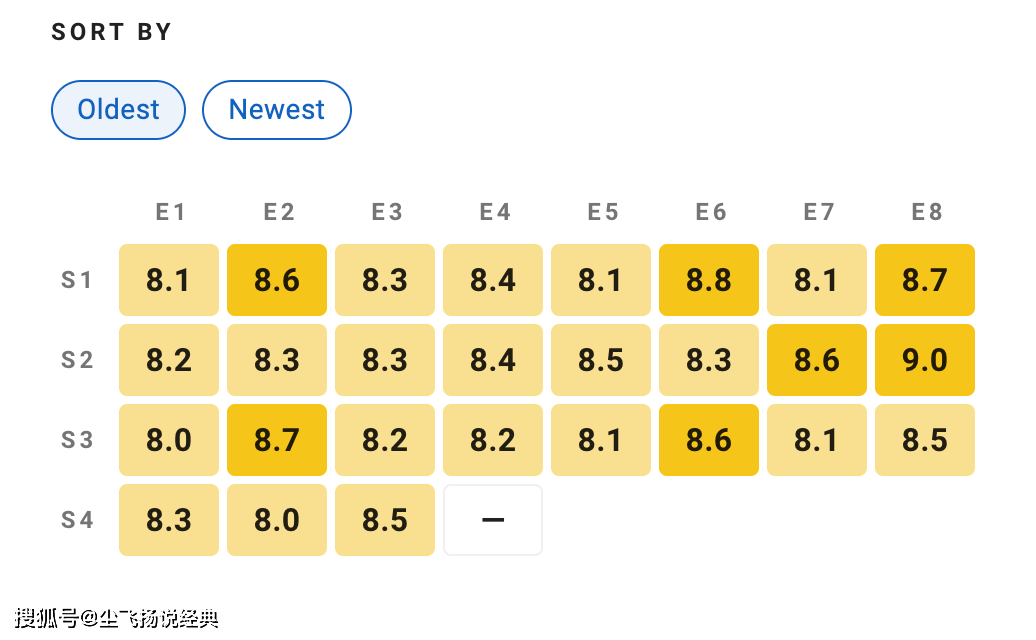

認為S4E3不錯,並非一家之言,IMDb有《我的天才女友》的分集評分,前三集的評分分別是8.3、8.0、8.5(開分時一度達到8.8)。

這個高分或許離不開S4E2的襯托,但可以肯定,S4E3有個母女和解情感濃度高的漂亮結尾,它讓人更加期待後續劇情。

伊瑪克拉塔生病住院,萊農陪伴。

幾十年來,伊瑪可拉塔集齊了萊農對慘澹命運的想像。在醫院中,伊瑪可拉塔告訴萊農「你是我真正的女兒,我只為你操心,一向如此」,這是相當客觀的自我評價。

伊瑪可拉塔向來擅長用計謀來從萊農父親那裡拿到話語權。S1E2中,莉拉沒有拿到補課的機會,她計劃用一次說走就走的旅行來「毀掉」萊農的讀書機會。

關於莉拉的心理,原著如是分析:

她拉著我去遠行,心裡其實是希望我父母懲罰我、不讓我上中學,有沒有這種可能?或者說,她急匆匆把我帶回來,是為了避免我遭受懲罰?或者——今天的我在想——是不是她在不同時候,都想到了這兩種結果?

萊農逃學,被母親發現,然後她在家中挨揍。

伊瑪可拉塔揍女兒,是恨鐵不成鋼。萊農媽慫恿萊農爸揍女兒,是希望女兒能認識到,如果再逃課,她將面臨更嚴重的懲罰。

請注意,起初萊農爸沒有揍萊農,是因為他的立場是已經答應讓萊農上學了,即使她犯錯,也不反悔。

這是伊瑪可拉塔不能接受的立場。她對萊農有很明顯的KPI,要上學就要做到最好。

伊瑪可拉塔吐槽萊農爸不像個男人,不是為了讓萊農遭受更大的家暴,而是通過家暴讓萊農改掉逃學的壞習慣。因此,當萊農爸打萊農後,剛剛挨耳光的伊瑪可拉塔並沒有在一邊吃瓜,而是趕緊阻止施暴的丈夫。

這就是伊瑪可拉塔的複雜,她希望女兒挨揍,但挨揍只是手段,目的是為了讓她更好地上學。

同樣是窮人家的小孩,莉拉和萊農有不同的人生,因為她們的母親不一樣。

值得一提的是,儘管萊農母親看上去惡形惡狀,但她對萊農的回應性極高。

同樣在S1,堂·阿奇勒被殺後,鄰居們在七嘴八舌討論。萊農問誰被殺了,本來在交談的伊瑪可拉塔連忙回應她,沒事兒。

萊農確認堂·阿奇勒是不是被殺,伊瑪可拉塔回應她:」是的?「

」怎麼可能?「

」已經發生了,當然可能了。「

儘管伊瑪可拉塔一直面向鄰居,但是她對女兒的每個問題都能第一時間回應。

回應性和關注度呈正相關關係。伊瑪可拉塔確實在萊農身上傾注最多的關注。

對於母親的超常付出,萊農其實並沒有感受到。S3開頭,萊農第一次來月經,她失魂落魄地出去找莉拉,此刻萊農媽正在照顧艾爾莎,依舊會問萊農出去幹什麼。萊農沒回應她,伊瑪可拉塔趕緊去女兒的臥室,發現了床單上的血跡。萊農在莉拉那裡沒有得到想要的安慰,回家後她發現伊瑪可拉塔已經給她準備好了月經帶。

劇集比原著更好地呈現了伊瑪可拉塔對萊農的付出,因此當她對萊農表達自己的愛意時,她的臉上布滿了明亮的光。

母女在車上的談話,伊瑪可拉塔回首往事,她的臉上依舊出現一道光。

這兩處光是將死之人的迴光返照,更是對伊瑪可拉塔的禮讚。

伊瑪可拉塔將最多的精力給了萊農,萊農是她的勳章。讓她不滿的是,萊農寧願做尼諾的情婦,也要放棄體面的婚姻。

萊農不想要夫唱婦隨的老劇本,在一個體面的家庭中,老公事業有成,妻子賢妻良母,這符合伊瑪可拉塔對美滿婚姻的最高想像。然而,萊農卻覺得厭煩。

諷刺的是,萊農和尼諾構建的關係,沒有享受妻子的權利,卻要履行妻子的義務。

最明顯的例子是,萊農為尼諾張嘴就來的謊言疲憊不堪,還要給尼諾洗衣做飯。尼諾需要的萊農,就像多納托需要的莉迪亞,費爾南多需要的努齊亞,萊農爹需要的萊農媽。

男人們已經退休,過上了吃飽不餓睡醒不困的閒散日子,他們的妻子依舊要洗衣做飯。這些場景在S4E3都有展現:萊農去薩拉托雷家做客,腿腳不利索的莉迪亞泡咖啡,多納托在沙發上葛優躺;萊農來到小區,看到費爾南多和人聊天,努齊亞在晾曬衣物;萊農爹在看電視,萊農媽在做飯。

和這些女人日常形成鮮明對比的是莉拉和恩佐,莉拉會給黛黛做蘋果派,但負責做飯的是恩佐。或許很多人沒有意識到,洗衣做飯不是女人理所當然應該做的。莉拉意識到了,萊農沒有意識到,因此她回家後,會主動幫伊瑪可拉塔打下手。

我一直用伊瑪可拉塔指代萊農母親,因為這是一個在劇集中極少出現的名字。更多的時候,她是幾位孩子的母親,是門房的妻子,這兩個身份占據了她的大半生,她很少是她自己 。

和原著不同,劇集中黛黛聲明要有新生兒的冠名權,這大機率在為後面的劇情製造衝突。新生兒就是後來的伊瑪,可見萊農為了紀念母親,才這樣給三閨女命名。

在艾爾莎降生後,伊瑪可拉塔就希望用自己的名字給外孫女命名。萊農生三胎後,主動給女兒取名伊瑪可拉塔,就是在表達對母親的敬意。

S4E3的主題是「妥協」,主線劇情是生與死。

艾爾莎、莉拉、萊農負責的是生,博洛尼亞爆炸案和伊瑪可拉塔象徵的是死。

妥協像極了貫穿生死的主旋律。

萊農做尼諾的情婦,是妥協,伊瑪可拉塔將最多的愛給了萊農,放棄其他孩子是妥協,甚至連莉拉,為了搞垮索拉拉家,與米凱萊合作,也是妥協。

不同的是,莉拉的妥協是手段,萊農和伊瑪可拉塔的妥協,卻成了目的。

萊農扶伊瑪可拉塔的時候,她趁勢擁抱了萊農,萊農明顯有些震驚。她覺察到母親的溫柔。

這麼多年來,這個惡形惡狀性格強勢的女人,終於在女兒面前露出她柔軟的一面。

話說回來,萊農給艾爾莎傳授育兒技巧時,電視展現的新聞事件是「博洛尼亞爆炸案」。

博洛尼亞爆炸案發生於1980年8月2日,地點是義大利博洛尼亞火車站,這場恐怖襲擊導致85人死亡、200多人受傷,可謂義大利歷史上最為嚴重的恐怖襲擊之一。

然而,這場爆炸案至今仍是懸案,案件的動機和幕後主使仍存在爭議。

案件最初被認為是極右恐怖組織新法西斯組織,也有觀點認為,幕後主使是美國中情局在義大利操控的短劍行動。

二戰結束後,當時的美國政府設想,如果西歐國家軍隊被蘇聯軍隊打敗,就應該事先在西歐各地訓練潛伏部隊開展游擊戰。於是,由中情局時任局長艾倫·杜勒斯策劃,英國軍情六處及瑞典情報機構實施,在英國、法國、德國、比利時、盧森堡、荷蘭和義大利秘密糾集了一批包括前納粹分子在內的武裝分子,對他們進行訓練,在西歐各地存放秘密武器和炸藥,行動代號為「短劍」。

螢屏里是博洛尼亞爆炸案代表的暴力和恐怖,螢屏外是艾爾莎的嗷嗷待哺的新生兒。

生與死,在這裡形成鮮明的對比。

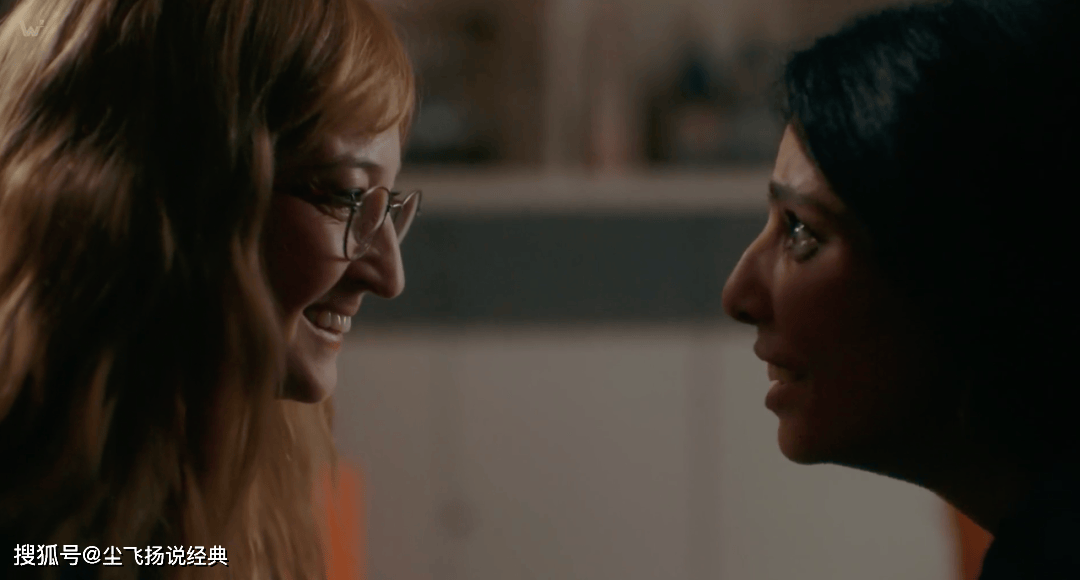

S4E3還有個值得細品的重大事件,莉拉和萊農幾乎同時懷孕,兩人額頭鼻子貼貼的一幕,太像對S3E6中萊農大尺度夢境的呼應,暗示兩人的友情帶著隱約的性意味。

在此之前,萊農讓莉拉幫自己帶女兒,莉拉的話像情話一樣動人。

「你的女兒就是我的女兒,你想什麼時候把她們送過來都行,你忙你的事情吧,照顧多久都沒事兒。」

莉拉和萊農的感情越動人,就越讓人覺得尼諾的糟糕。

萊農去薩拉托雷家做客,尼諾和多納托坐在一起的場景,給了萊農審視尼諾的新視角,尼諾是新版本的多納托,年輕時好色不忠,年邁時禿頂懶散目光猥褻。

關於這一點,S1E6已經有了明確的暗示。

穿白背心的尼諾半夜喝水,正在看書的萊農裝睡,尼諾替萊農關掉燈,萊農很開心。穿白背心的多納托半夜喝水,他對萊農說不要裝睡了,然後侵犯了萊農。

此時的尼諾還年輕,多納托做的是尼諾想做卻沒有做的事。

尼諾和萊農組建的小家庭,會讓我想起《笑林廣記》的一個段子。

有一女擇配,適兩家並求,東家郎丑而富,西家郎美而貧。父母問其欲適誰家。女曰:「兩坦。」問其故,答曰:「我愛在東家吃飯,西家去眠。」

萊農和尼諾不會長久的,這個在S4E1就有暗示了。

萊農乘坐火車私會尼諾,配樂和莉拉嫁給斯特凡諾一樣,用的都是Vivaldi的《The Four Seasons:Autumn 3》。