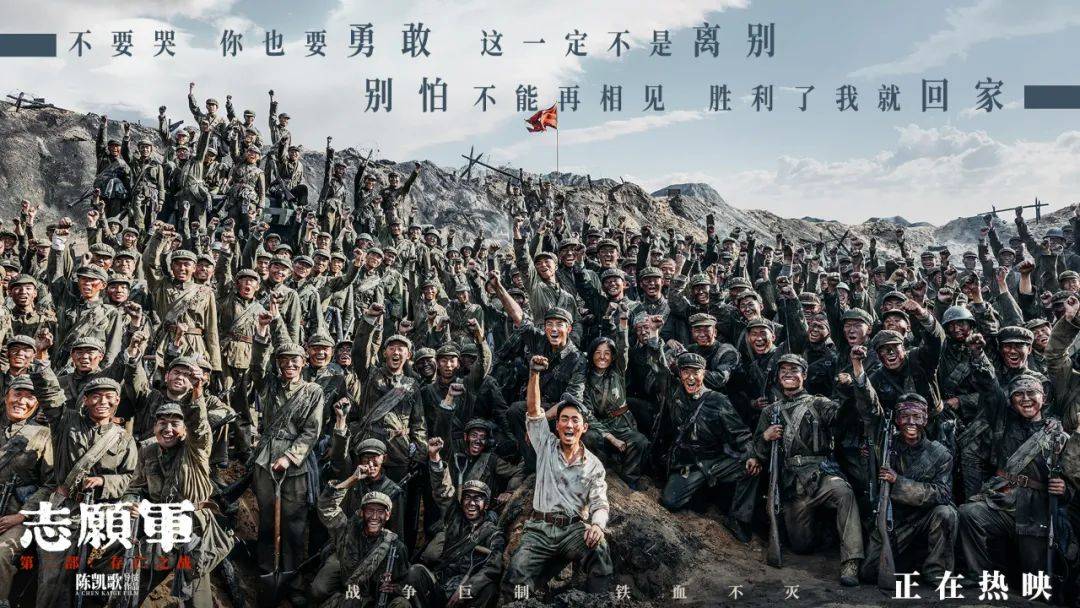

《志願軍:存亡之戰》是最關鍵一戰!直接把敵人打到談判桌上!

如果不是有《志願軍:存亡之戰》這部電影,很多人可能還不知道:「鐵原阻擊戰」,是抗美援朝戰爭中最關鍵的一場戰役!

因為在彼時的情境下,「聯合國軍」投入了大量的兵力與火力,以碾壓之勢逼近我中國人民志願軍的大本營。

一旦敵人的部隊跨過鐵原,不僅意味著志願軍此前的努力都付之一炬,還意味著整個志願軍隊伍有全軍覆沒的危險!

所以,說「鐵原阻擊戰」是一場生死攸關的存亡之戰,一點都不誇張!

可是,面對敵軍的狂轟濫炸與重裝甲部隊的橫衝直撞,中國人民志願軍第63軍的戰士們頑強地堅守陣地,用2.5萬人去打敵軍的5萬人!

在兵力和火力都全面落後的艱難情況下,激戰12晝夜,成功擋住了敵軍的猛烈進攻!

為掩護數十萬志願軍轉移和休整贏得了寶貴的時間,也為穩定戰場局勢和粉碎敵軍戰略企圖起到了決定性作用!並且直接將敵人打到了談判桌上!

真是相當提氣!

看完《志願軍:存亡之戰》,我的內心翻湧著感動與敬畏的情緒。

志願軍戰士們那種視死如歸的戰鬥精神,實在太有衝擊力和感染力。

那些戰場上的英雄們用誓死拼搏的犧牲精神,換來了如今的和平與穩定,值得我們所有國人銘記於心!

說實話,看之前我還以為它不會太出彩,但在看完之後,我發現它帶來的震撼與感動,令人驚喜!

那麼,它具體好在哪些方面呢?

一、影片聚焦「鐵原阻擊戰」,讓我們有更為深入的了解

我原以為,《志願軍:存亡之戰》會跟第一部那樣,對抗美援朝戰場展開全景式的描繪。

但沒想到,陳凱歌導演這次的選擇更為聚焦。他直接將整個故事著重於「鐵原阻擊戰」這一場戰役之上。

這讓我挺意外的,因為此前很少有影視作品重點講這場戰役。

它的第一重意義,就是讓我們了解到這場戰很難打。

有多難打呢?

首先,敵軍兵力強於我們。

我軍2.5萬將士要去對抗敵軍5萬的兵力,在人數上就處於巨大的劣勢

其次,敵軍火力也強於我們。

他們不僅有空中戰機的支援,還有地面坦克大炮的重裝甲武器,步坦炮的協同作戰,氣勢洶洶。而我軍的武器裝備相對落後,火力層面懸殊太大。

最後,敵軍的戰鬥準備也比我軍更為充分。

「聯合國軍」調動優勢兵力和火力,戰鬥目標很明確,準備很充分。而我們63軍不僅臨危受命,還缺乏足夠的休整時間,整體處於疲憊狀態。

加上戰場環境的惡劣以及物資的匱乏等等情況,讓這場戰鬥的敵我之間存在非常顯著的實力差距。

想想都難!

第二重意義,就是讓我們很直觀地感受到了志願軍的戰鬥精神!

即便「鐵原阻擊戰」有著如此這般的艱難,63軍的戰士們也並沒有膽怯和畏縮,反倒是抱著視死如歸的態度,擺出「人在陣地在」的架勢,義無反顧地和敵軍展開了殊死搏鬥!

為了應對敵軍強大的兵力和火力,63軍戰士們不僅只用3天時間就做好鐵原的防禦工事,還大膽地發明了一套「釘子戰術」。

戰士們將自己狠狠地「釘」在陣地上,以血肉之軀抵擋住敵軍的數次衝鋒,堅決守住陣地,一步不退!

如此壯烈的場面,看得人內心震撼又感動。

相信所有去看這部電影的朋友,都會打心底生出一股敬意!

二、 影片對戰爭場面的處理更為細緻,真實感更為強烈

《志願軍:存亡之戰》為我們清晰地呈現了「鐵原阻擊戰」的戰爭場面。

為了再現當年「鐵原阻擊戰」的歷史場景,創作團隊打造了一個面積約20萬平米的拍攝場地,挖了十幾公里的戰壕,並做了硝煙、戰場殘骸等細節的布置,結合密集的炸點與先進的特效技術,製作出了相當逼真的爆破效果。

加上細膩的妝造以及儘可能還原的道具應用,還有槍炮聲、爆炸聲、飛機轟鳴聲等聲音效果的使用,都很好地增強了影片的真實感。

此外,在陳凱歌導演的調度之下,影片呈現了許多宏大的場面鏡頭,並賦予動作戲以大量貼身跟拍的視角,由此帶來沉浸且震撼的視聽觀感。

三、影片對人物的塑造和情感表達,讓我們收穫更多的觸動!

誠然,《志願軍:存亡之戰》的戰爭場面確實表現得很有看點,但是這種大場面的拍攝與氛圍營造,很多大導演都可以做到。

唯有陳凱歌導演對文戲和情感的勾勒,常常能讓人心頭一震。

他對本片人物的塑造和情感表達,足以帶來溫暖的感動。

我們不妨拿本片主人公「李想」來舉例:

朱一龍飾演的「李想」,內心堅定、剛毅,他用視死如歸的態度,詮釋了志願軍戰士的無畏精神。

當他說出那句 「報告,我們回不去了」的時候,那種坦然與決然的語態,著實觸人心弦。

但他除了是戰場上的戰士之外,他還是一個父親的兒子,一個妹妹的哥哥,他會很珍惜和父親的短暫相聚,會把妹妹送的小花夾在筆記本里,又會用父親給的糖紙包裹小花。

這些細微的舉動,彰顯了「李想」柔情與細膩的一面。

於是當他選擇犧牲自我的時候,我們內心對他的情感投射會異常濃烈。

當然,片中其他人物的特點,也都深入人心。

辛柏青飾演的李默尹,深沉內斂 ,對兒女有關愛,對責任有堅守;

張子楓飾演的李曉,既有青春時期的單純真摯,又有戰爭中女性的那股堅韌與勇氣;

陳飛宇飾演的孫醒,失憶時話少,但卻記得誰是敵人,並且擁有超強的戰鬥力!

張宥浩飾演的戰損記錄員楊三弟,有著鮮明的成長,他從不敢開巴祖卡,到直面敵人的炮火,完成了自我的救贖;

朱亞文飾演的軍工專家吳本正,不要命一般衝到一線,只為知己知彼,給志願軍造出更好的武器;

如此這般,每一個角色,都是那樣的鮮活和立體。

陳凱歌導演以細膩而溫暖的視角,讓我們看到戰爭中更為具體的人,也讓我們更好地感受歷史的溫度。

四、影片對李家三口的親情描繪,讓我們更有共情

在電影《志願軍:存亡之戰》里,李想一家先後團聚了兩次。

第一次團聚是在開篇階段:李想回家見到了父親李默尹,也見到了妹妹李曉。三人在相對祥和的家庭氛圍里,展現了親人間的溫暖有愛。

妹妹送給哥哥一朵小花,哥哥將它夾在了筆記本里。很快,父子倆奔赴戰場,一家人就此分開。

第二次團聚,則是在戰場上:李想一家相聚在一起,十分簡單地吃了頓團圓飯。只是時間太過短暫,一家人吃完便又各自上了戰場。

臨別之際,父親把一顆揣在兜里許久的糖果交給了李想。

這顆糖果,就跟那朵小花一樣,既蘊含著希望與美好的寓意,也包裹著濃濃的親情。

沒有想到的是,那一次的匆匆一別,竟成了家人間天人兩隔的最後一別。

父親李默尹身負重傷仍至死不渝,哥哥「李想」拼到和圍上來的敵軍同歸於盡,妹妹李曉依舊勇敢地奮戰在戰場前線。

作為觀眾,我們會被李家三口之間的親情羈絆所觸動,也會為他們一家人的英勇與奉獻,生出敬畏之情!

陳凱歌導演藉助李家三口這條親情線,向我們展現了戰爭的殘酷與無情,也向我們展現了李家三口那種舍家為國的大義精神。

這在那樣一個時代,李家三口的故事是具有代表意義的。

那些舍小家為大家,奔赴戰場保家衛國的英雄兒女們,心中都會有思念的親人和想念的故鄉。

所以,當「李曉」帶著大家唱起那首「張老三」的歌時,來自不同地方的志願軍們,會紛紛報出自己家鄉的名字,由此製造出令人動容的場面。

五、陳凱歌的人文情懷,更加深沉有力

如前所述,「鐵原阻擊戰」是一場關鍵的戰役,難打的戰役。

可它再關鍵、再難打,也都是人打的。他們是來自中國土地上的人,是一心想要保家衛國的人。

陳凱歌導演曾說過,希望這部電影能做到「一邊是風馳電掣,一邊是一往情深」。

所以,《志願軍:存亡之戰》會呈現出節奏明快的劇情與視聽震撼的場面,更會呈現出一個個生動而具體的人。

陳凱歌導演拍攝《志願軍》三部曲,很重要的一個表達,就是想將鏡頭聚焦於「人」本身,通過人與家庭、與國家的關係,來呈現家國情感的意義與時代的特點。

這是一種創作態度,更是一種人文情懷。這份人文情懷,讓影片更加深沉而有力。

總之,《志願軍:存亡之戰》整體的觀感是很不錯的,比第一部《志願軍:雄兵出擊》還要好看。

它讓我們銘記歷史的同時,還會對英雄先烈們致以由衷的敬意!

我們現在的生活來之不易,真的要懂得感恩和珍惜!

PS:文字為作者原創,圖片均源於網絡。