鄭州外國語學校李燕芳:折射「科技引領新未來」時代背景

6月7日,隨著2024年高考首場語文考試落幕,備受矚目的河南高考語文作文題也隨之出爐。關於《人工智慧》這道作文題,你會怎麼寫?大河網記者邀請鄭州外國語學校高三語文備課組長李燕芳為大家點評。

【名師】

鄭州外國語學校高三語文備課組長李燕芳

【2024年高考語文作文題目】

隨著網際網路的普及、人工智慧的應用,越來越多的問題能很快得到答案。那麼,我們的問題是否會越來越少?以上材料引發了你怎樣的聯想和思考?請寫一篇文章。要求:選准角度,確定立意,明確文體,自擬標題;不要套作,不得抄襲;不得泄露個人信息;不少於800字。

【作文題目點評】

今年的新課標I卷以「網際網路的普及、人工智慧的應用」為寫作背景,折射「科技引領新未來」的時代背景,圍繞「越來越多的問題能很快得到答案」的客觀事實,提出「我們的問題是否會越來越少」的辯證思考,全面彰顯了高考「立德樹人、服務選才、引導教學」的核心功能,深入體現了高考「核心價值、學科素養、關鍵能力、必備知識」的考查內容。

一、立德樹人引領未來

作文題目依託《中國高考評價體系》,聚焦立德樹人的育人功能,凸顯「三新」改革理念,具有非常強的改革引領意義和新時代的現實生活意義。材料引題部分指向在以人工智慧、虛擬現實等引領的新一輪的工業革命中,對接「科技是國家強盛之基,創新是民族進步之魂」的發展動力,緊扣現實生活中的「新質生產力」「AI技術」「ChatGPT」「Sora」等社會熱點話題,用語文的方式引領考生體會、關注並思考現實生活。

對於考生來講,作文材料有利於考生圍繞自己所處時代的現實生活展開寫作,把個人的現實生活體驗和國家的科技發展未來關聯起來,整體上對材料不陌生,對寫作有話說,對問題能思考。

此外,材料本身引導考生關注社會主義先進文化,能夠在科技處於歷史交匯期的中國實現偉大復興的特殊時期,引領考生面向未來,做一個有眼界、有境界、能思考、能思辨的新時代青年,在未來攻關高精尖技術、推動高質量發展的道路上,為我國在重要科技領域成為領跑者貢獻青春力量。

二、立足素養引導教學

作文題目明確體現「新課標」中「思維發展與提升」的核心素養,立足考生的學科素養,引導考生在面對生活實踐的真實情境時,能夠有效落實材料的任務「以上材料引發了你怎樣的聯想和思考」,在科技強國等思想觀念的指導下,合理運用科學的思維方法,有效整合語文學科的相關知識,運用語文學科的相關能力,高質量地認識問題、分析問題和解決問題,體現高階思維,彰顯思維品質。

尤其是材料中「越來越多的問題能很快得到答案」和「我們的問題是否會越來越少」的問題導向,讓考生能對現實社會生活中科技解決的各個領域、各個方面的問題展開具體聯想,同時又對科技無法解決的人文關懷、個性特色等問題展開思考,進而對二者展開思辨,體現考生在信息時代所必須具備的核心認知品質和未來社會人才所需要的終身素養。

在引導教學方面,作文題目能夠對接教材的必修下冊第四單元,重點考查在信息時代的語文生活中,考生需要理解、辨析和評判相關的信息和問題,形成自己的獨立判斷,做出自己的深度思考。在教考銜接方面,重點考查考生的關鍵能力,增強「以考促學」的主動意識,著力扭轉教育的功利化傾向。

當然,材料要求部分的「選准角度,確定立意」也相對簡單,沒有為考生設置過多過難障礙,重在考查考生圍繞網際網路、人工智慧等社會現象進行論證素材的提取和分析,展開對「問題解決」方面「越來越多」和「越來越少」的辯證思考和論證,進而落實到新時代青年該怎麼做,表達出自己的真知灼見。

可以說,該作文題目具有很強的方向性、科學性和時代性,既能服務於國家選材,又能落實拔尖創新人才培養的相關理念,能夠引導考生思考:在科技創新時代,哪些問題已經得到了解決,哪些問題還沒有解決,哪些問題有待於解決,AI技術應該解決越來越多的哪些問題,未來會出現人工智慧無法解決的哪些新的問題……相信只要考生能夠聯繫現實生活,展開高階思維,都能見「微」知著,「評」新而論,書寫與新時代共同前進的炫目篇章。

鄭州外國語新楓楊學校李楠:新高考過渡年 穩中有變守正創新

6月7日,隨著2024年高考首場語文考試落幕,備受矚目的河南高考語文考題也隨之出爐。今年語文試題難嗎?有哪些必考點?大河網邀請到鄭州外國語新楓楊學校高三語文教師李楠作點評、剖析。

【名師】

李楠,鄭州外國語新楓楊學校高三語文教師

【點評】

2024年是河南新高考過渡年,也是河南新教材使用後的第一屆高考,今年河南省高考語文試卷採用的是教育部考試中心命制的新高考Ⅰ卷。試題積極體現《普通高中語文課程標準》(2017年版,2020年修訂)的新理念,落實「立德樹人」的根本任務,主動呼應國家統編高中語文教材中的新增內容,增強試題的創新性和開放性,著力考查學生的核心素養,助力新高考平穩落地,充分發揮高考命題選才育人功能。

一、穩中有變,平穩過渡

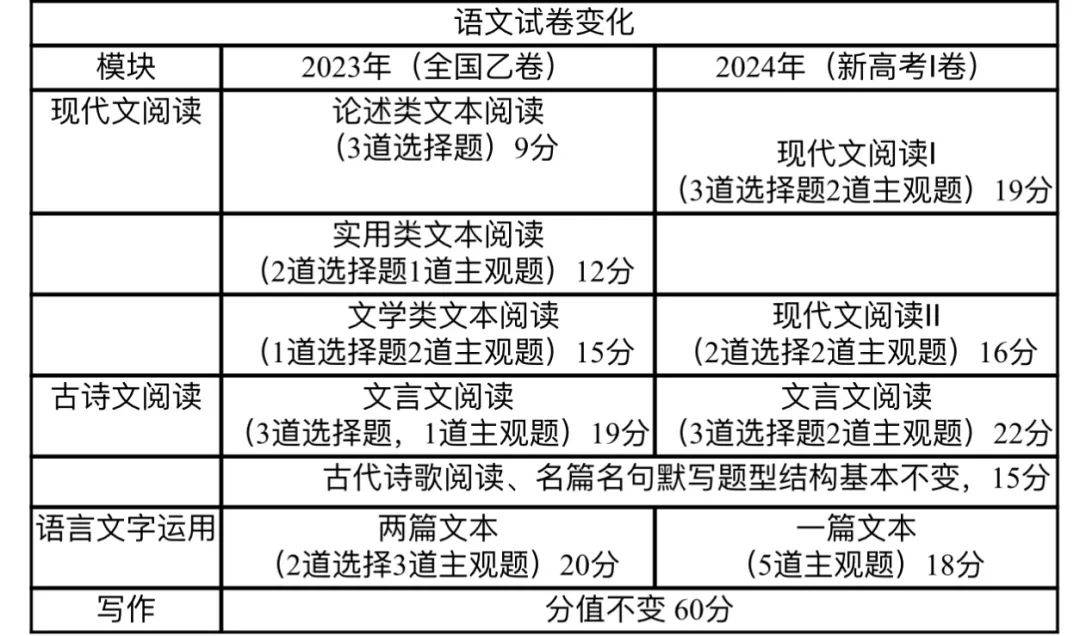

作為高考改革過渡階段,今年河南省高考語文試卷採用的新高考Ⅰ卷難度適中,較為平和,給予學生作答信心。試卷結構和題量與去年全國乙卷相比,有一些變化和調整(詳見下表)。

試卷整體結構穩定,分為現代文閱讀、古詩文閱讀、語言文字運用和寫作四大模塊。從試題類型上看,變化有四個方面:其一,論述類文本閱讀和實用類文本閱讀合併為一篇現代文閱讀,信息類文本閱讀量和題量較之前減少;其二,文學類文本閱讀增加一道選擇和主觀題;其三,增加文言文考題所占比重,由一道主觀題變為兩道主觀題,考查學生對文言文內容的理解;變化最大的是語言文字運用,兩篇文本變為一篇文本,且採用「一拖五」的形式,五道主觀題分別考查成語、病句、補寫句子、修辭與邏輯。

古代詩歌閱讀、名篇名句默寫題型結構和分值基本不變。詩歌文本閱讀材料選的是宋代詩人劉克莊的七言律詩《宿千歲庵聽泉》,學生對劉克莊也並不陌生,選修部分曾選入劉克莊的詩歌《賀新郎(國脈微如縷)》。而這首詩歌本身用詞不晦澀,語義不難讀懂,主觀題考查對比手法的運用也是詩歌鑑賞常見考點,考生結合詩句內容分析其中的對比即可。名句默寫情境設置兼顧限制與開放,涉及的篇目《歸園田居》和《屈原列傳》出自統編版必修上冊和選必中冊,且皆為名句。開放性默寫考查「以漢代唐」的手法,考生很容易聯想到課內所學《燕歌行》或者白居易的《長恨歌》。三道默寫題都很平易近人,讓考生一上場就能吃一個「定心丸」。

試卷體現了穩中求變的整體思路,沒有偏題、怪題、難題,既符合學情,又有一定的區分度,助力新老高考平穩對接。

二、固本強基,提升素養

根深才能木茂,本固才能枝榮,今年的高考試題尤為注重基礎,考查關鍵能力。學生對語文基礎知識不僅要「知其然」,更要「知其所以然」,在具體語境中明晰其概念和用法。

試卷中有三處關於手法的考查。語言文字運用考查借喻的運用,詩歌鑑賞中分析對比手法,現代文閱讀Ⅰ《論持久戰》第4題考查了設問和反問在文中的論證效果。與之類似,2022年新高考Ⅰ卷語用題中考查學生在具體語境中分析設問和排比的構成及其表達效果的能力。這也提醒考生回歸語文學科本位,在真實的學習生活情境中把握語言文字特點,提升語言建構與運用的能力。

高考語文繼續強化教考銜接,著意關聯教材。其一是顯性、可見的關聯。名篇名句默寫和文言文閱讀第11題課內外實詞的比較都直接考查學生對教材內容的理解和掌握。其二是隱性的關聯。現代文閱讀I材料一選自毛澤東同志的《論持久戰》,而統編本教材收錄了多篇毛澤東同志的文章,如《中國人民站起來了》《改造我們的學習》《反對黨八股》等。考生在學習教材的基礎上已了解毛澤東同志獨具特色的語言風格和說理藝術,可舉一反三,遷移運用。現代文閱讀II選自徐則臣的《放牛記》,是一篇回憶性散文隨筆,其中第8題的題干設問:「文章為何說『放牛給了我一個幾近完美的少年時代』?」這是以文中的關鍵語句入手引導學生思考文章的內容及主旨。統編版教材必修上冊《我與地壇》的學習提示也引導學生關注文章中富有深意的句子,「這可以作為理解作者思考的突破口」,在閱讀過程中與作者「對話」才能理解文章深意。文言文試題材料一節選自《資治通鑑•漢紀》,講述了李陵請命抗擊匈奴、戰敗後投降的故事,關聯統編教材選必中冊《蘇武傳》中李陵勸降一段,考生結合所學能對李陵這一悲情英雄有更多元的理解和判斷。

作為新教材使用的第一屆高考,新課標Ⅰ卷釋放的信號是轉變教學理念,回歸語文教學本質,拒絕模式化、淺顯化、套路化教學,注重培養學生靈活運用知識的能力,提升學生的語文素養,以不變應萬變。

三、守正創新,亮點突出

縱觀整套試卷,高考命題大大增強了學生的自主選擇性,標準化的答案少了,開放性答案多了,這有助於展現學生智慧,鼓勵學生個性化發揮和創造。

比較典型的是新課標I卷寫作試題:「隨著網際網路的普及、人工智慧的應用,越來越多的問題能很快得到答案。那麼,我們的問題是否會越來越少?」作文試題的思辨性很強,類似於2022年上海卷的作文題,題目簡潔卻有著豐富的思考空間,考生可針對人工智慧時代背景下「問題的提出與解決」闡述自己的看法。

當然創新題型不是憑空創造,而是對往年命題思路的延續和發展,也體現了高考綜合改革精神。以語言文字運用為例,今年這種「一拖五」的設題形式並非第一次出現在高考語文的語用題中,在2023年全國甲卷中亦能找到蹤跡。命題者也是設計了五道有內在聯繫的試題,各有側重,又由淺入深,形成合理的梯度,共同指向學生語文核心素養。

整套試卷特色鮮明,體現了守正創新的特點,穩中有變,開放靈活,注重思維提升,以融會貫通的形式考查關鍵能力和核心素養,服務科學選才。

鄭州外國語新楓楊學校劉春雷:重點考「聯想和思考」

6月7日,隨著2024年高考首場語文考試落幕,備受矚目的河南高考語文作文題也隨之出爐。關於《人工智慧》這道作文題,你會怎麼寫?大河網邀請到鄭州外國語新楓楊學校語文教研組長劉春雷作點評。

劉春雷認為,本試題可謂言簡而意賅、言近而旨遠,「答案與問題」這一對核心概念一目了然,是一道一元二維思辨類的材料作文,沒有在審題立意上設置門檻,引導考生深入探究、個性表達,讓不同層次的考生都能結合生活體驗或社會議題找到寫作的切入點。激發考生崇尚科學、探索未知的興趣,培養考生藉助語言文字解決真實問題的能力,從而助力國家創新人才選拔培養。

本題材料由兩句話組成:「隨著網際網路的普及、人工智慧(AI)的應用,越來越多的問題能很快得到答案」這句話,聚焦於網際網路和人工智慧的雙重浪潮下,我們似乎正步入一個「問題驟減,智慧驟增」的新紀元,「遇事不決問度娘」成為一種人人皆知且時時為之的常見現象。而第二句「我們的問題是否會越來越少」則以疑問作結,把話題導入「答案與問題」這一對核心概念。再結合引導語「以上材料引發了你怎樣的聯想和思考」可知,本題並不局限於要考生就問題本身回答「是」與「否」,而重在考生的「聯想和思考」上。

劉春雷解析道:「作文題面言簡意賅,指向明確,幾乎沒有審題難度:話題言近旨遠,發人深省,給考生留下充分的思考空間。」「答案與問題」聚焦技術發展背景下「問題」的內涵與外延的變化,思路開放而多元。

首先,問題的「利與弊」。隨著網際網路的普及、人工智慧的應用,越來越多的問題能很快得到答案,但正如任何一枚硬幣都有兩面一樣,人工智慧帶來便利的同時,也同時帶來了諸多弊端。比如人工智慧雖然可以提高工作效率,快速增長人類財富,並將人類從重複的、無意義、高危險的工作中解放出來,不僅讓人類生活更美好,還推動了人類的理性進步。然而智能化生產取代人工等,也讓我們對智能化時代充滿擔憂。

其次,問題的「多與少」。伴隨著舊問題的不斷解決,新問題也會不斷產生,推動人類不斷邁上新台階。比如網際網路和AI技術的引入,提升了教育的質量和效率;虛擬現實(VR)和增強現實(AR)技術可以為學生提供更加沉浸式的學習體驗;讓偏遠地區的孩子也能接觸到一線城市的優質課程;而且AI輔助教學系統則能根據學生的學習情況提供個性化的學習路徑和反饋,大大提高了教育效果。但是,也給人們提供了更多「走捷徑」的心理,是否裹住了學生們在探索和創造的道路上前行的雙腳?是否會讓學生變得習慣於讓機器解決問題代替獨立思考?缺少了知識的積累過程和難題的探索過程,學生是否會越來越喪失發現問題、解決問題的能力?

再次,問題的「淺與深」。表面的「問題」解決了,但深層的「問題」是否會更嚴重?其實最容易藉助網際網路和人工智慧迅速得到答案的,往往只是知識性的問題,而更深層次的涉及價值判斷的複雜性問題,卻很難直接通過網際網路和人工智慧找到答案。

最後,是問題的「思與行」。「人工智慧」是「人」的智慧結晶,為「人」所用,是當之無愧的「人」的夥伴,是每個人在大勢所趨中都被裹挾其中的產物,我們應該充分利用網際網路和AI技術的優勢,進入到更加美好的未來;同時也需要我們以更加開放、包容和理智的心態去面對和解決難題和弊病,警惕其可能帶來的風險和挑戰,確保高科技在各領域的健康發展。最重要的是,政府要對人工智慧制定相關的法律法規,更好地界定責任,維護人類的正當權益。

「考生可以就某個問題加以充分論證,對某個現象進行深度揭示,可以從更為樂觀積極的角度去暢想未來科技的發展。甚至也可以從讓網際網路和人工智慧走得更遠,和人類攜手打造更美好的明天的舉措著手。」劉春雷認為,不管是一篇回應時代之問的議論文,是一篇感悟深刻的記敘文、還是一篇情真意切的抒情文,其實都是本作文題的合適表達。

總之,本試題堅持正確的價值導向,落實立德樹人的根本任務,鼓勵青少年立鴻鵠之志,立足於培養辯證性思維品質,激發創新精神,培養探究意識,而且鼓勵個性化表達,彰顯青春之氣象。