《資治通鑑》是北宋大政治家、大史學家司馬光領銜修撰的一部歷史名著,是我國歷史上第一部編年體通史,有著巨大的歷史價值以及知往鑒今的借鑑價值,值得所有人閱讀。我國台灣的三民書局為了普及《資治通鑑》,邀請我與當今著名的學者韓兆琦先生主持詮譯《資治通鑑》,經過多年的努力終於殺青,定名為《新譯資治通鑑》(即浙人-三民版《資治通鑑全本全注全譯》)。本文為該書導言,旨在引領讀者怎樣讀《資治通鑑》,著重點是評價編年體史書的特點,了解《資治通鑑》一書的內容、體制及價值,還應涉及編年體史書的源和流,方能透徹了解《資治通鑑》的特點。作者司馬光就不贅言了,以下分三節來集中評說《資治通鑑》。

編年體史書的源流與特點

《資治通鑑》全書二百九十四卷,不計標點約有三百三十萬字,上起周威烈王二十三年(公元前四〇三年),下迄後周世宗顯德六年(公元九五九年),記載了戰國初年迄於五代末葉一千三百六十二年錯綜複雜的歷史,是一部貫通古今的編年史巨著,其氣勢與規模,不僅在古代中國,就是在世界中世紀史壇上,都堪稱高視獨步、無與倫比之作。如此一部偉大的歷史巨著,不是憑空產生的,它是編年體史書發展到成熟時期水到渠成之作。大體說來,編年體史書的發展經歷了三個歷史階段。編年體史書,以下行文又簡稱編年史書。商、周迄秦,即先秦時期,是編年史書的草創時期,可稱之為源。兩漢迄唐,即漢唐時期,是編年史書的確立時期。兩宋迄清,是編年史書的成熟時期,《資治通鑑》是其成熟的標誌。這後兩個時期,可通稱為流。本節簡括地評介《資治通鑑》產生前的編年史書的源和流,即先秦時期與漢唐時期,《春秋》和《漢紀》分別是這兩個時期的代表之作,重點說這兩部書,以了解編年史書的特點。

1.先秦時期,編年史書的草創

編年體是按時間發展順序記敘歷史的一種史書體裁,是我國上古記載史事普遍使用的一種體裁,所以《隋書·經籍志》稱為古史。上古事簡,低下的生產力限制了人們的眼光,加以書寫條件極其困難,負責記敘歷史的史官或檔案人員,只能用簡練的文字記下他們認為重要的事,為使所記載資料更具使用價值,往往冠之以時間單位,因而很自然地創造了編年記事的形式,此不獨中國為然,世界各國亦多循此途拉開各自史學發展的序幕。原始社會結繩記事,刻木為志,就是最早的以時間為順序的編年體式。我國現存最早的記事文獻為商朝甲骨文。甲骨文又稱卜辭。卜辭記事就已標明年月日的順序,只是一般以日、月在前,而年代居後。現存西周的文獻,也有隻記日、月而不記年的,或者只記年、月、日其中之一項的,缺乏完整準確的時間觀念,說明編年記事體制尚處在原始階段。

《漢書·藝文志》載,西周時「左史記言,右史記事」。但傳世文獻,西周史書記事很不完備,不重時間觀念,以記言體為主,記事編年體處於附屬地位。春秋戰國時期群雄競起,稱霸爭雄。為在變動的社會中掌握歷史主動權,統治者招延名師攻習歷史,不僅是時髦,而且更是實際需要,從而推動了史學的發展。記言體史書,因大多無時間定位,日益不受重視,如《國語》就被目為《春秋外傳》,地位在《左傳》之下。這時,編年史書由於有時間作為界標,便於考察時事,抑惡勸善,進一步發展起來,成為史書編纂的主導形式。此時期編年記事方式有了發展,按年、時(季)、月、日記事的程序已固定下來,所以內容也豐富充實得多了。編年體的史書編纂體例已略具定式。周代王室和各諸侯國都設有專門的史官,有左史、右史、內史、外史、大史之類,負責編年記載史事,所成之書,通稱「春秋」。《墨子·明鬼》所謂「百國春秋」,猶言各國「春秋」,乃合指周王室和各諸侯國的大事記式的編年史。也有少數諸侯國不稱「春秋」的,如晉之《乘》、楚之《檮杌》等,據《孟子》一書解釋,都是「春秋」的別稱,也就是該國各自的編年史。

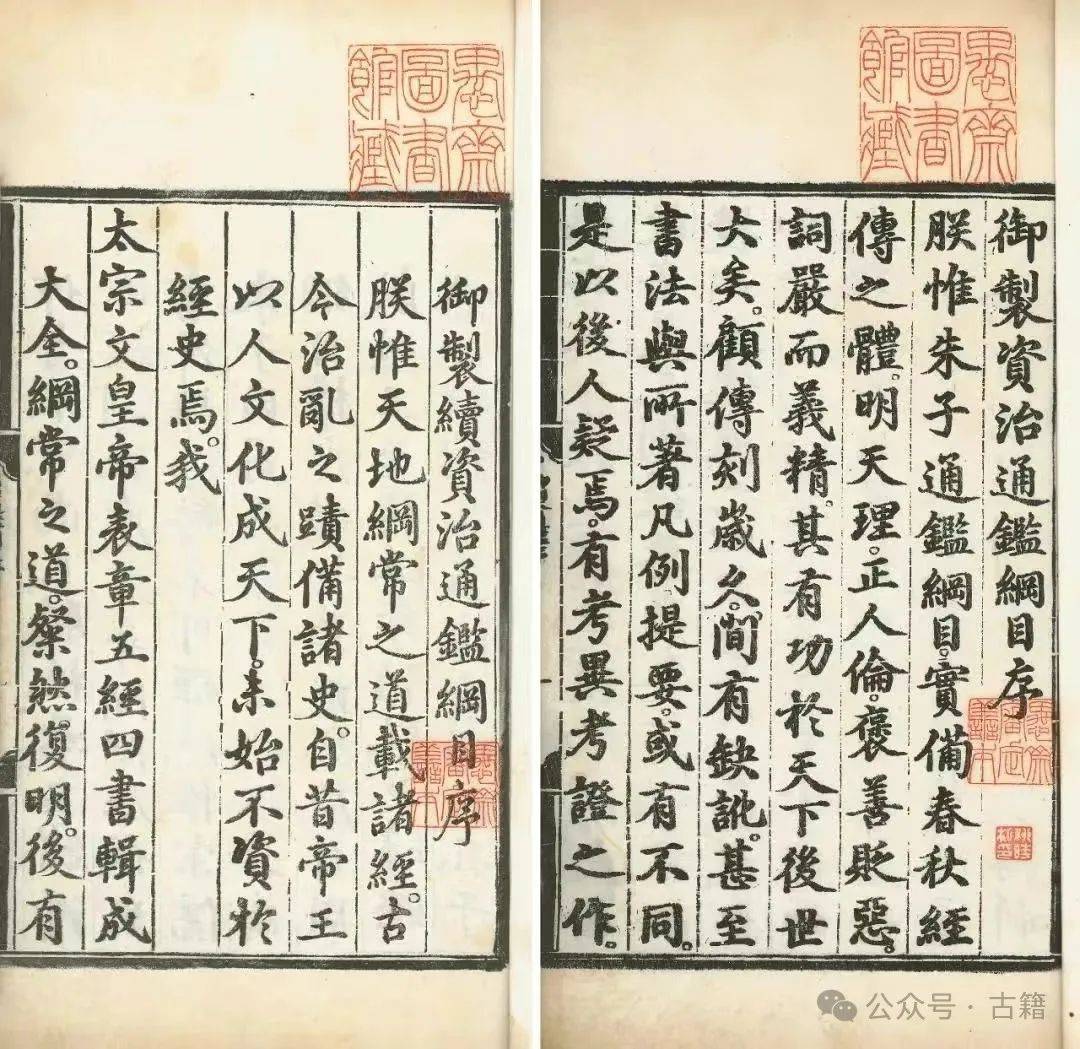

秦始皇焚書,「諸侯史記尤甚,為其有所刺譏也」1。「史記」是「春秋」的又一通稱,指為史官所記。先秦編年史書劫後復見者,僅存孔子所修魯史《春秋》,為「五經」之一,這是極為遺憾的事。相傳孔子以魯國的「春秋」為主,參照其他國家的記載整理刪定而成《春秋》。從此以後,《春秋》成為對一書的專稱。《春秋》用魯國年號,按年、時、月、日分條記事,以展示自魯隱公元年(公元前七二二年)至魯哀公十四年(公元前四八一年)共二百四十二年的春秋列國史2。文字極簡略,每事只記結果或結論,沒有過程的描述和事態的展開,且措辭隱晦,往往使人不知所云,又對於社會情況及重大事件多有缺漏。於是,為《春秋》作註解的所謂「傳」便相繼出現了。漢代傳《春秋》的有五家,即《左氏傳》三十卷,《公羊傳》《穀梁傳》《鄒氏傳》《夾氏傳》各十一卷。《鄒氏》《夾氏》兩傳早亡,剩下的就是著名的「春秋三傳」。其中《公羊》《穀梁》兩傳,重在闡釋微言大義,向不目為史學著作。但細考二傳,都是嚴格遵循編年體式,按時間順序以闡釋《春秋》義旨的,其中著重闡釋避諱、書法理論及大一統思想之類,對後世史學影響甚巨,且在編年釋義中,亦偶有史料的補充,因之,仍具有某種編年史書性質,應該在史部典籍中占有一定的地位。至於《左傳》,因作了大量的史料補充和在史學上的重大探索而成為我國第一部比較完備的編年體史書,則是舉世皆知的了。

《左傳》原名《左氏春秋》,形式上雖也以魯國隱、桓、莊、閔、僖、文、宣、成、襄、昭、定、哀十二公記事,但其內容追溯到周宣王二十三年(公元前八〇五年),較《春秋》記事提前八十三年,又下延記事至智伯之滅(公元前四五三年),後延二十八年,前後共計多出一百一十一年以上。其記事特點,不僅盡力充實史料,更注意過程的敘述、場面的描寫、人物的刻畫,同時又新創史論,於人物、事件有分析,有評說,文辭更是著意求工,曲盡其妙,使人讀之興味盎然。凡此諸端,遂使《左傳》成為我國古代第一部獨立的史著。換言之,《左傳》雖屬解釋《春秋》的「傳」,但它可以離開《春秋》而顯示史學著作的功能,而《春秋》如離開《左傳》,不少地方會使人難明所指。由於《左傳》不僅記述了春秋時期政治、軍事、社會、文化等各方面的重大史實,而且集錄了很多有關春秋以前的歷史事實和傳說,因而成為研究先秦歷史的重要資料。

《左傳》與《春秋》相比,史體有重大改進。大體說有三個方面:一是豐富了史料。《春秋·宣公二年》「秋九月乙丑,晉趙盾弒其君夷皋」。此條史事寥寥十三字,《左傳》則衍為五百三十四字,詳細地予以記述,才使得事件真相大白,讀者明其所以。二是注意了文采。《左傳》記事淵懿美茂,其語生氣勃勃,文章優美,便於習誦,有利流傳。三是新創了史論。《左傳》記事用評論來表現是非,或以「君子曰」發端,或借引「孔子曰」代己立言,或系判斷語於事尾,巧妙地將各種形式的史論,組合交織於記事之中,是述史的一種「書法」。這種書法,左丘明發端於前,司馬遷弘揚於後,理論概括稱之為「寓論斷於序事」,從《春秋》的「書」與「不書」或一字褒貶之法上升至不可同日而語的境界。《左傳》編年記事的成就,對《資治通鑑》產生重大的影響。上述《左傳》改造《春秋》史體的三大特點,在《資治通鑑》中有淋漓盡致的發揚。

2.漢唐時期,編年史書的確立

到了漢代,編年體史書結束了它的草創時期而進入確立時期。具體說有兩大標誌。

其一,《史記》《漢書》創立的「本紀」編年記事,是這一時期編年體確立的第一個標誌。總體上,紀傳體與編年體各為一體,互相爭勝於史壇,但細緻分析,紀傳體實際是把編年記事、人物傳記、年表譜錄與制度專史熔於一爐的綜合體。其中「本紀」明確採用編年體為全書之綱。《史記》《漢書》的「本紀」以年、時、月、日為經,以載錄大事為緯,廣泛涉及政治、經濟、軍事、文化、民族關係乃至中外交通,強調揭示一定時期歷史發展的重要線索和基本輪廓,故能成為全書之總綱,其餘列傳、表、志所述,無不據以為依歸。這種述史體制,較之《春秋》基本不錄社會、經濟、文化史料是一個巨大的進步。《左傳》載政治、軍事又囿於常事不書、非告無錄、斤斤於禮、敘存細事、諱飾含混,乃至於黑白顛倒,有害實錄。《史記》《漢書》本紀編年對先秦編年體所作的重大改造,也為《資治通鑑》所吸收。

其二,此時期出現了改編紀傳史而成的新型斷代編年史書《漢紀》,是編年體確立的第二個標誌。《漢紀》為東漢末荀悅所編。起因是漢獻帝讀《漢書》,苦其「文繁難省」,乃命荀悅刪之,荀悅在建安五年(公元二〇〇年)完成改編《漢書》的編年史書《漢紀》三十卷。是書以「辭約事詳,論辯多美」3著稱於世。所謂改編,並非就《漢書》各帝本紀加以簡單串聯,而是統馭全書材料,分類排比,再擷其精要,足以顯示歷史發展脈絡者,以編年之法表現出來。荀悅改編《漢書》的成功為後世編年史書,特別是《資治通鑑》的修撰提供了寶貴的經驗。此外荀悅還有三大創新:一是首創了斷代編年史書,其後專寫一個王朝的編年史書接踵而起,《漢紀》所起開山引導的作用,不能低估。二是首開以「紀」名編年之例,即改「春秋」為「紀」,它不只是一個稱謂問題,實則寓有綱紀的深意。「蓋紀者,綱紀庶品,網羅萬物」4,取紀以名編年之史,表明其記事原則不是有聞必錄、洪纖靡失,而是突出重大事件,綱紀萬物,以表現一代之史。三是首為自立凡例與著書意圖以統馭全書。總上,《漢紀》在史體方面的創新,使編年體正式確立,後世史家給予了高度評價。劉知幾在《史通》中論史體的發展,提出了「六家」「二體」之說,就是以班固斷代的《漢書》和荀悅斷代的《漢紀》作為紀傳、編年二體的代表總結理論,肯定了荀書確立編年體的歷史地位。近代學者亦給予高度評價。梁啟超稱《漢紀》是「現存新編年體之第一部書」5,金毓黻說《漢紀》為司馬光修《資治通鑑》之所本6,都是很有見地的。

在東漢末年荀悅《漢紀》的影響之下,魏晉南北朝時期,斷代編年史書大興。一國之史,往往一部紀傳史出,旋即有一部編年史與之相配,更有先出編年後出紀傳,乃至僅有編年而無紀傳者。編年史書蜂起,與紀傳史書爭勝於史壇,形成自春秋、戰國以後編年史書發展史上的又一次高潮。其中,影響較大的有袁宏《後漢紀》、孫盛《晉陽秋》、干寶《晉紀》、王韶之《晉安帝陽秋》、裴子野《宋略》、何之元《梁典》以及王劭《齊志》等。因種種原因,流傳下來的只有袁宏《後漢紀》一種。袁書對編年體又有豐富與發展,是編年體確立時期堪與《漢紀》相媲美的一部力作。

《資治通鑑》的特點與成就

唐初修《晉書》《梁書》《陳書》《北齊書》《周書》《隋書》《南史》《北史》,確立紀傳體為正史編修體例,編年體的發展勢頭相對低落。至北宋《資治通鑑》出,又重振雄風,進入了編年史書的成熟時期。

《資治通鑑》總結了以往編年史家的經驗,發展和完善了這種古老的體裁,使編年體得以重振,代表了我國古代編年史的最高成就。茲從以下六個方面略述其體制特點與成就。

1.預先制定嚴密的工作程序和體例細則以指導編纂全過程

司馬光修纂《資治通鑑》,開創了主編全面負責的集體分工合作制。司馬光為全書主編,劉恕、劉攽、范祖禹為主要的協編。《資治通鑑》編書程序,分作三大環節,先作叢目,次成長編,最後定稿。前兩步工作由協編者分段負責,大體分工是劉攽負責漢史長編,劉恕負責魏晉南北朝史及隋史長編,范祖禹負責唐史長編。五代史也歸劉恕。劉恕中途病死,未完的南北朝部分歸劉攽,五代部分歸范祖禹。最後定稿由司馬光一人獨力完成。叢目製作之法,首先在廣泛閱讀原始文獻的基礎之上,按時間順序列出事題目錄,叫作「事目」,然後為事目作注,即將收入各目之資料,註明篇卷出處,因事目繁多,故謂之「叢目」。長編又稱「草卷」,實即初稿,製作之法,是根據叢目提供的線索,將史料重新檢閱一次,然後經過取捨、綜合、詮次,寫出編年史雛形。長編寫成後,交由主編「筆削」,作進一步加工,又有「粗刪」「細刪」的程序,以期定稿趨於完美。司馬光在修《資治通鑑》之前先擬定出《通鑑釋例》一卷,確定全書用語、格式等方面凡例三十六條,後又與劉恕反覆商討,定出紀元、薨卒等多項義例,又對范祖禹工作作出指示,全面申述叢目及長編修撰細則。這些規則,為所有編寫人員所遵守,成功地體現在整個編書實踐中。以上種種措施,皆為編書質量提供了保證,使《資治通鑑》在結構謹嚴、體例統一方面,能夠卓然高出傳統編年史書。

2.主幹材料與輔翼材料交相為用,使編年體史書體制一新

為什麼要編《資治通鑑》,司馬光自道原因說:「每患遷、固以來,文字繁多,自布衣之士,讀之不遍,況於人主,日有萬機,何暇周覽!臣常不自揆,欲刪削冗長,舉撮機要,專取關國家盛衰,系生民休戚,善可為法,惡可為戒者,為編年一書,使先後有倫,精粗不雜。」7可見《資治通鑑》之修,實存在滿足士子學史需要和提供君主治國借鑑兩方面的原因。由於前者,必須寫成「舉其大略」的比較全面反映歷史內容的通史,由於後者,必須強調政治史,以便從「國家盛衰」與「生民休戚」中引出「善可為法,惡可為戒」的歷史借鑑,二者的綜合,遂使主幹材料與輔翼材料交相為用的述史體制應運而生。《資治通鑑》著重敘述歷代重大政治事件和戰爭,以「窮探治亂之跡」,同時對於重要歷史人物的言論事跡、各類典章制度的沿革、民族間的交往、經濟的發展、習俗的變遷、曆法的進步之類,皆有扼要的記述,以為「生民休戚」之表征和「治亂興衰」之基托。所以胡三省說:「溫公作《通鑑》,不特紀治亂之跡而已。至於禮樂、曆數、天文、地理,尤致其詳。讀《通鑑》者,如飲河之鼠,各充其量而已。」8紀傳體廣載史事,各類史料按紀、傳、表、志,分體著錄,做到分而不散。《資治通鑑》則合紀、傳、表、志材料於一爐,用編年線索加以貫串,使之統而不分。如此述史,於中心突出之際,兼收包羅宏富之功,既便於總結歷史治亂興衰的經驗教訓,又便於全面表現社會歷史的概貌。此例之設,為編年體注入了新的血液,使編年史書真正建立起了與紀傳史書並駕齊驅的體制基礎。

3.首創史料考異之法以取信,使編年述史體制臻於精善

《資治通鑑》載述一千三百六十二年的歷史,史料極其浩繁,如何考訂鑑別,成為一大難題。為了準確記事,對相互矛盾的史料,必須有所去取,對各有短長的記載,必須綜合詮次。司馬光將此等去取詮次的情形,寫成《通鑑考異》三十卷,隨附《資治通鑑》並行,由此創造了史料考異之法,也開啟了修史之家「自撰一書,明所以去取之故」的先例,遂使古老編年體臻於精善。考異之例一開,對後世史家震動甚大,有作為而又實事求是的史家爭相效仿之。如《資治通鑑》協編者之一范祖禹之子范沖,南宋高宗朝時重修北宋《神宗實錄》,即著《神宗實錄考異》五卷,以明對舊錄刪改去取之由。此外,李燾等一些史家,在他們的編年著作中,更將考異文字直接附於正文有關史事條下,體式又有所推進。

4.紀年方法進一步改進

時間本位是編年史書最根本的特徵,也是它區別於其他史體的最主要依據。在標準編年體式中,被記載下來的所有史實,無不一一與其確定的時間相聯繫,並被嵌入相應的日、月、時、年、年號、君主、朝代的嚴密序列當中。如此述史,便於把握大勢,使一定時期歷史發展的概貌,由遠及近地展現在讀者面前。如何編年記事,前節評述了《春秋》《漢紀》,乃至《史記》《漢書》的本紀已經奠定了基礎,至《資治通鑑》又有改進。具體說,紀年的改進,主要有以下三項。

(1)《資治通鑑》紀年吸取了當時曆法的最新成就。古代用干支紀年,要推定朔閏,必然牽涉到曆法,而曆法精粗不一,自然導致紀年的準確程度呈現差異。北宋著名天文曆法專家劉羲叟著《長曆》一書,相當精密。司馬光即採用《長曆》辨定典籍所載史事的朔閏、甲子,因而使紀年錯誤較少。

(2)《春秋》《左傳》記事敘次的原則,如注家杜預所概括,乃「以事系日,以日系月,以月系時(季),以時系年」。《資治通鑑》因系通史,又加上「以年(號)系君主,以君主系朝代」,則其紀年體式為「以事系日,以日系月,以月系時,以時系年,以年系號,以號系朝」。例如曹操之死,《資治通鑑》記為:「魏紀·世祖文皇帝(曹丕)·黃初元年:春,正月,武王(曹操)至洛陽。庚子,薨。」漢武帝以前,沒有年號,魯莊公某年,秦始皇某年,漢高祖某年之類,是當時通行的紀年法,還不屬「以年號系君主」,《資治通鑑》以前沒有編年體通史,斷代編年,自然沒有在行文中標明朝代的必要。可見,《資治通鑑》改進紀年法,也是時代變化、史學發展的必然結果。

(3)諸侯並立,王朝分裂,各國對峙時期,《資治通鑑》紀年,只取一國、一帝年號;又更號改元之歲,皆取最後一個年號。這種紀年方法,容易示人主從親疏,並產生「頭齊腳不齊」的感覺,有待進一步改進;但能使行文簡明,體例劃一,也是無法否認的。

5.敘論分出,突出史論地位,創新史論體式

所謂敘論分出,是指在編年史書中,史事的敘述與撰史者的評論明確分開,並突出史論的地位。一般來說,史事的敘述,嚴格依據有關史料來寫,「悉從論纂,皆有憑依」9,不得向壁虛造。史而有論,乃是史學著作區別於單純史料彙編的重要標誌。我國古人撰史,向來重視「事」「文」「義」的有機聯繫。《資治通鑑》史論,即是為「義」而發之作。自《左傳》創立史論體式以來,有作為的史家,無不致力於此,寫出膾炙人口的力作。《資治通鑑》既以「資治」為重要編書目的,則發掘、闡發史義的文字,便不能不提到突出地位。表現在數量方面,據精確統計,《資治通鑑》全書設史論二百一十八篇,其中有不少千言以上的大論,這在我國古代史書編撰中是空前的。內容方面,除一般的討論為政得失、褒善貶惡外,更圍繞以禮治國思想反覆宣揚,並對史學功能、經史關係乃至編修凡例之類,展開廣泛評說。《資治通鑑》突出史論地位,是與它主要作為政治史的體制相吻合的。

《資治通鑑》史論,分為兩大類型:一是司馬光自撰之論,以「臣光曰」發端;一是借引前人成說之論,以借引史家姓名或著作名發端。前者可稱「自論」,後者可稱「借論」。《資治通鑑》對欲評之事,一般一事一論,或自論,或借論。間亦有同時借引兩則成說,或借引一則成說之後又作「臣光曰」,即以二論共評一事者。《資治通鑑》全書,共設借論九十八篇,徵引作者三十四家,其中:

孟軻一篇 荀況二篇 賈誼一篇 司馬遷二篇 揚雄六篇 班彪三篇 班固十五篇 仲長統一篇 荀悅八篇 傅玄一篇 華嶠一篇 陳壽五篇 徐眾一篇 孫盛五篇 習鑿齒六篇 魚豢一篇 虞喜一篇 干寶一篇 袁宏三篇 袁准一篇 范曄三篇 崔鴻二篇 沈約四篇 裴子野十一篇 蕭子顯一篇 蕭方一篇 顏之推一篇 陳岳二篇 李延壽二篇 權德輿一篇 李德裕一篇 柳防一篇 蘇冕一篇 歐陽修二篇

借引成說立論,發自左丘明,司馬光加以弘揚,廣泛借引成說,將借論與自論有機地結合起來,構成遍布本書之經絡,無疑是對編年體式的一種創新。

6.主體著作與成套系列著作聯為一氣,使編年史體氣象萬千

《資治通鑑》因記事時限太長,雖極簡要之能事,亦洋洋三百餘萬言,頗難掌握。為便閱讀,提高史著的社會效益,司馬光以《資治通鑑》為中心,先後編寫了一系列著作,以與主體互相發明。除《通鑑考異》三十捲起辨析增廣史料的作用外,「又略舉事目,年經國緯,以備檢尋,為《目錄》三十卷」10。

《資治通鑑》目錄與一般書籍的標題目錄不同,其特點是「年經國緯,著其歲陽歲名於上,而各標《通鑑》卷數於下,又以劉羲叟《長曆》氣朔閏月及史所載七政之變著於上方,復撮書中精要之語散於其間。次第厘然,具有條理」11,實為一內容提要性的大事年表。《目錄》與《考異》隨《資治通鑑》同時上奏宋神宗,是《資治通鑑》的兩部主要的輔翼之作。此外,又恐《目錄》過於簡略,復有《通鑑舉要歷》八十卷,《通鑑節文》六十卷,以為簡編。加上修《資治通鑑》之前撰寫的《通鑑釋例》一卷,載錄修書凡例及與協編者來往信札;又《歷年圖》五卷,「上自周威烈王二十三年,下盡周世宗顯德六年,略舉每年大事,編次為圖」12。總上六種輔翼著作,共一百八十六卷,與《資治通鑑》正文二百九十四卷交相輝映,從不同側面增強了《資治通鑑》這部編年體通史巨著的表現力。可以說這是編年體的一項重大革新。

《資治通鑑》引領編年體史書蓬勃發展,仿其體制繼起者,或添前,或續後,自宋迄清,逐步形成了一個從古到今的編年史系統,舉其要者,有十二種,書目如次:

(1)《通鑑外紀》十卷,目錄五卷,北宋劉恕撰。

(2)《漢紀》三十卷,東漢荀悅撰。

(3)《後漢紀》三十卷,東晉袁宏撰。

(4)《資治通鑑》二百九十四卷,北宋司馬光等撰。

(5)《續資治通鑑長編》五百二十卷,南宋李燾撰。

(6)《建炎以來系年要錄》二百卷,南宋李心傳撰。

(7)《宋元資治通鑑》六十四卷,明薛應旗撰。

(8)《明紀》六十卷,清陳鶴撰。

(9)《明通鑑》一百卷,清夏燮撰,亦為明代編年史。

(10)《國榷》一百零八卷,明末清初談遷撰。

(11)《資治通鑑後編》一百八十四卷,清徐幹學撰。

(12)《續資治通鑑》二百二十卷,清畢沅撰。

這就是與二十四史紀傳史系統相輔相補的編年史系列,不一一備述。但沒有一部編年史書可與《資治通鑑》相頡頏。胡應麟《史書佔畢》說:「編年之史,備於司馬氏。」這個「備」字,應視為對《資治通鑑》完善編年體歷史功績的確評。

《資治通鑑》的內容與價值

1.《資治通鑑》的主要內容

中國傳統史學強調經世致用,《資治通鑑》把這一主旨發展到極致。書名《資治通鑑》雖然是宋神宗所賜,實為司馬光之本旨,顧名思義,即史學要「鑒於往事,有資於治道」。因為要「垂鑒資治」,所以司馬光選用材料以及敘述內容,「專取關國家盛衰,系生民休戚,善可為法,惡可為戒者」13。這就決定了《資治通鑑》全部內容落實在「治、亂、興、衰」四字上,用今語說,是一部政治軍事史。司馬光著墨於國家治亂,寫得最多的是君主的賢愚、官吏的好壞。司馬光認為「國之治亂,盡在人君」14,因此特別重視為君之道。司馬光把歷史上的君主,依據他們的才能與功業,分為創業、守成、衰替、中興、亂亡五類。創業之君,如漢高祖、光武帝、隋文帝、唐太宗等,削平群雄,統一中夏,「智勇冠一時」,乃非常之人,干非常之事。這些君主的光輝業績,《資治通鑑》寫得很詳細,供人敬仰與效法。守成之君,能把創業之君留下的家業發揚光大,如漢文帝、漢景帝、北魏孝文帝等,他們是守成的代表人物。司馬光說:守成之君,「必兢兢業業,以奉祖考之法度,弊則補之,傾則扶之,不使耄老有嘆息之音,以為不如昔日之樂,然後可以謂之能守成矣」15。司馬光稱美文、景,借引班固的話說:「掃除煩苛,與民休息……移風易俗,黎民醇厚,周雲成、康,漢言文、景,美矣。」16中興之君,指能撥亂反正,把處於危機中或急劇衰落的國家引導上正軌,轉危為安,使政治重新歸於治。漢宣帝是中興之君的典型。司馬光借班固的話讚頌說:「孝宣之治,信賞必罰,綜核名實。政事、文學、法理之士,咸精其能。至於技巧、工匠、器械,自元、成間鮮能及之。亦足以知吏稱其職,民安其業也。」17衰替之君,即昏庸之主,他們「習於宴安,樂於怠惰,人之忠邪混而不分,事之得失置而不察,苟取目前之佚,不思永遠之患」18,以至「祖考之業」日益衰微。西漢元帝、成帝,東漢桓帝、靈帝,都是昏庸之主。最壞的是亂亡之君。他們「心不入德義,性不受法則,舍道以趨惡,棄禮以縱慾,讒諂者用,正直者誅,荒淫無厭,刑殺無度,神怒不顧,民怨不知」,結果是「敵國喪之」「下民判之」,19隻有破家亡國了。亡國之君十之八九都是昏暴淫逸的亂亡之君,秦二世、陳後主是其尤者。創業、守成、中興三類之君,是賢聖的明君,是司馬光提供學習的榜樣。衰替、亂亡之主,是司馬光提供借鑑、警世的標識,在敘述中給予揭露和鞭撻。司馬光發揚傳統史學懲惡勸善的思想,應予肯定。

戰爭是政治鬥爭的最高形式。古代國之大事,在祀與戎。司馬光在《資治通鑑》中用力寫各種戰爭,有改朝換代群雄逐鹿的戰爭,創業之主平亂誅暴的戰爭,雄主御辱與開拓的對外戰爭,農民起義與王朝鎮壓的戰爭,《資治通鑑》都做了繪聲繪色的描寫。司馬光總結戰爭經驗,各種戰爭,在不同年代、不同地域、不同將帥指揮下有不同的結果。有國有家者,不可以不知兵。寫戰爭就是要總結強國用兵的兵法。顧炎武評論說:「《通鑑》承《左氏》而作,其中所載兵法甚詳。凡亡國之臣,盜賊之佐,苟有一策,亦具錄之。朱子《綱目》大半削去,似未達溫公之意。」20

司馬光輕文學,明人李因篤說「《通鑑》不載文人」指此。大詩人屈原,《資治通鑑》隻字未提。司馬遷寫《史記》,為文學家立專傳,大量錄載文學作品,評價屈原《離騷》「雖與日月爭光可也」,認為司馬相如賦「雖多虛詞濫說,然其要歸引之節儉,此與《詩》之風諫何異」。兩司馬的態度大相逕庭。然文人參與的政治活動,與王朝、社會有重大關係的涉政文章,司馬光也不遺棄。如錄載司馬相如的《諫獵書》,錄載「唐宋八大家」之一韓愈的《論佛骨表》《送文暢師序》,柳宗元的《梓人傳》《種樹郭橐駝傳》。司馬光輕文學家及文學的政治作用,既不必為之諱,也不必為之病,這就是他的立場。

《資治通鑑》對於正史諸志中關於禮儀、刑罰、職官、食貨等方面的內容,頗多採錄,如西漢除肉刑、東漢立《石經》、曹魏九品官人法、西晉罷州郡兵、北周創府兵等等。涉及土地制度與民生的財賦制度亦納為重要的政治內容。如商鞅變法、文景時期的輕徭薄賦、北魏孝文帝的均田制、唐代德宗實行兩稅法,以及水旱豐歉等等,記載不遺餘力。當然,比起紀傳史來,綜合史的內容大大減少,突出的是政治、軍事,這是編年史書的一個特點。

由於《資治通鑑》吸收《左傳》《漢紀》,以及紀傳史之「本紀」敘事的優點,在政治、軍事中關注禮樂、曆數、天文、地理、經濟、文化等內容,因此《資治通鑑》是一部內容宏富的古代政治編年通史。簡括條列其述史內容,主要有以下十個方面:

(1)帝王的即位、治績與喪葬、評說。

(2)重要歷史人物的活動與卒年。

(3)經濟、政治制度的變革與重要的法令頒布。

(4)社會各階級、各階層尖銳複雜的矛盾鬥爭。

(5)重大的軍事活動與戰爭。

(6)民族關係。

(7)中外關係。

(8)重要的發明與發現。

(9)生產工具和生產技術的改進。

(10)重大的自然變革與災害。

2.《資治通鑑》的史學價值

《資治通鑑》的史學價值,在史學、史體、史料三個方面都有突出的創造,試簡析之如次:

(1)史學方面。作為鴻篇巨製的《資治通鑑》,它較為詳盡地反映了中國古代從戰國至五代共一千三百六十二年(公元前四〇三至九五九年)的歷史,熔鑄於史事內容中的史學價值有三個方面。

第一,貫通古今。《資治通鑑》一書在手,歷代大事囊括其中,興衰得失匯聚眼前,這一優點,其他任何一部史籍無可比擬。清張之洞、近人梁啟超做了畫龍點睛的評價。張之洞說:「若欲通知歷朝大勢,莫如《資治通鑑》及《續通鑑》。」21梁啟超說:「司馬溫公《通鑑》亦天地一大文也。其結構之宏偉,其取材之豐贍,使後世有欲著通史者,勢不能不據為藍本,而至今卒未有能逾之者焉。」22

第二,以政治史為中心。司馬光《進〈資治通鑑〉表》明確其著書目的說:「專取關國家盛衰,系生民休戚,善可為法,惡可為戒者,為編年一書。」知往鑒今,其要在政治,《資治通鑑》的主要價值亦在此,這是讀《資治通鑑》要牢牢把握的。

第三,以史為鑑。這一點經歷了歷史的考驗,正如胡三省所說:「為人君而不知《通鑑》,則欲治而不知自治之源,惡亂而不知防亂之術。為人臣而不知《通鑑》,則上無以事君,下無以治民。為人子而不知《通鑑》,則謀身必至於辱先,作事不足以垂後。乃如用兵行師,創法立制,而不知跡古人之所以得,鑑古人之所以失,則求勝而敗,圖利而害,此必然者也。」23

(2)史體方面。在我國史體發展史上,編年體占有重要位置,一是開眾體之先,二是奠眾體之基。無論是中國還是世界,按年月日記事,是人類最早用於編寫史書的方法,也就是人類創造的最古老的史體。在這個意義上,可以說編年體開眾體之先,乃史體之祖。中國編年體經歷了自草創、確立直至成熟的過程。在其自身發展的同時,又給後起其他史體以普遍的深刻影響。《資治通鑑》追附交錯的敘事,編年之中帶紀事本末的輔助,對一些事件的前因或過程加以補敘,多用「初」字起筆,避免了割裂。《資治通鑑》已經達到史家敘事得心應手的境界。由《資治通鑑》又派生出袁樞的《通鑑紀事本末》,以及朱熹的《資治通鑑綱目》,成為南宋以後流行的史書體裁。特別是《資治通鑑》完備的時間本位敘事,為各種史體奠定了基礎。

(3)史料方面。司馬光對史料的處理,考異取信已如前述,這裡補述其搜羅之宏富。司馬光說,他搜集史料「遍閱舊史,旁采小說,簡牘盈積,浩如煙海」24。後人考證司馬光採用的資料有三百餘種。宋人高似孫《緯略》說:「《通鑑》采正史之外,其用雜史諸書凡二百二十二家。」清人胡元常錄《通鑑考異》所載書名,作《通鑑引書考》,凡得二百七十二種。近人張煦侯據《資治通鑑》和《通鑑考異》所引各書加以考索,分為正史、編年、別史、雜史、霸史、傳記(附碑碣)、秦漢(附別集)、地理、小說、諸子共十類,得三百零一種。一九八七年《河北師院學報》第二期載陳光崇先生的《〈通鑑〉引用書目的再檢核》,拾遺補闕,考定為三百五十九種。司馬光實際引用的書目可能還不止此數,足見其用力之勤,為後進述史者樹立了榜樣。

司馬光從宋英宗治平三年(公元一〇六六年)奉命編寫《資治通鑑》,到宋神宗元豐七年(公元一〇八四年)完成,歷時十九年,耗盡了司馬光的一生心血。在這十九年中,司馬光「研精極慮,窮竭所有,日力不足,繼之以夜」,把全部精力投入這部書上。由此可見,要寫出一部歷史名著,作者要付出何等高昂的代價。司馬光的付出,換來了《資治通鑑》的永垂不朽。《資治通鑑》自問世以來,一直享有很高的聲譽。宋神宗欽賜書名《資治通鑑》。南宋王應麟說:「自書契以來,未有如《通鑑》者。」清王鳴盛稱其為「此天地間必不可無之書,亦學者必不可不讀之書也」25。清浦起龍對《資治通鑑》產生的影響作了高度評價,浦氏說:國史「上起三國(指韓趙魏列為諸侯),下終五季,棄編年而行紀傳,史體偏缺者五百餘年,至宋司馬光始有《通鑑》之作,而後史家二體,到今而行,墜緒復續,厥功偉哉」26。這是說《資治通鑑》帶動了編年史書的復興,產生了貫通中國歷史的編年史書系列,與紀傳體全史交相輝映。司馬光對中國史學的貢獻,鑄就了他在中國史學史上崇高的歷史地位。

最後,還須交代一下,司馬光寫《資治通鑑》既不寫上古,又不寫後周之滅,止於禪讓之前,一部通史,無頭無尾,總給人以遺憾,其實這正是司馬光的用心處。《資治通鑑》始於周威烈王命韓、趙、魏三家為諸侯,由此寫了一篇史論,批評周王違背了名與器不可假人的禮,開啟了禮壞樂崩的時代,表明司馬光維護帝王權威,臣下不可越禮犯分的思想。《資治通鑑》下限不書宋周禪代,既為本朝回護,隱諱趙匡胤從孤兒寡母手中奪權的尷尬,也為自己避免觸諱,少惹麻煩。中國歷史上的文字獄,歷史學家首當其衝,因此我們不能苛責司馬光去效法南史氏吧。由此可知,《資治通鑑》無頭無尾,皆寓意良深,這也是曲折地反映了中國古代社會的某種特色吧!

張大可 於北京

二〇一一年九月二十八日

【注釋】

1《史記》卷十五《六國年表·序》。2「春秋三傳」,《公羊傳》《穀梁傳》記事至魯哀公十四年(公元前四八一年),《左傳》則延至智伯滅亡,全書記事為二百六十九年。3《後漢書》卷六十二《荀悅傳》。4《史通》卷二《本紀》。5梁啟超:《中國歷史研究法》。6金毓黻:《中國史學史》。7司馬光:《進〈資治通鑑〉表》。8《資治通鑑》卷二百十二胡注。9司馬光:《進〈稽古錄〉表》。10司馬光:《進〈資治通鑑〉表》。11《四庫全書總目》卷四十七《資治通鑑目錄》條。12《溫國文正司馬公文集》卷五十一《乞令校定〈資治通鑑〉所寫〈稽古錄〉札子》。13司馬光:《進〈資治通鑑〉表》。14司馬光:《稽古錄》卷十六。15司馬光:《稽古錄》卷十六。16司馬光:《資治通鑑》卷十六。17司馬光:《資治通鑑》卷二十七。18司馬光:《稽古錄》卷十六。19司馬光:《稽古錄》卷十六。20顧炎武:《日知錄》卷二十六。21張之洞:《軒語》。22梁啟超:《新史學》。23胡三省:《〈新注資治通鑑〉序》。24司馬光:《進〈資治通鑑〉表》。25王鳴盛:《十七史商榷》卷一百。26浦起龍:《史通通釋》卷十二。