編者按:黨中央高度重視哲學社會科學工作,不斷推動新時代哲學社會科學事業取得歷史性成就。淄博市積極響應號召,高度重視並大力推進哲學社會科學工作,特別是2022年以來,組織開展了全市社科規劃研究工作,推出了一批兼具學術價值和實踐指導意義的優秀研究作品。為充分展示淄博市社科規劃研究工作的豐碩成果,激勵廣大哲學社會科學工作者奮發有為、再創佳績,特選取部分優秀研究成果予以刊登。

媒介化進程下的文藝育人機制研究

一 導言

融媒體時代的到來,物質層面看是媒介的融合,但媒介的變化同時引發了文藝創作及傳播的隨行,文藝處在了一個快速媒介化的進程中;從傳承的角度看,文藝育人的實質就是文化傳承問題。因此從文藝學與傳播學交叉研究入手,開展媒介化進程下文藝育人的機制研究,不僅僅是對文藝傳播過程研究,更是傳播效果的檢驗,這是符合時代要求,且是十分必要的。

值得注意的是,本項目立足淄博實際,重點關注齊文化的媒介化過程,努力挖掘齊文化的優勢,試圖將齊文化引入到文藝育人機制中。

二 研究現狀

要對媒介化進程下文藝育人的機制展開相關研究,必須從三個方面進行學術梳理:

媒介融合這一時代大背景

媒介。針對媒介,馬歇爾·麥克盧漢提出了「媒介即信息」的經典論斷,體現的是媒介第一位,信息是第二位的思想,其思想帶有技術決定論,性質上與近年來媒介文化研究中的「物質性轉向」相契合:即在強調數字文化超越物質載體乃至時空束縛的可能性後,重新認識到「技術底座」對寄寓其上的決定或影響。金兼斌進一步對該論斷,麥克盧漢意義上的媒介,可以是一切具有承載和孕育功能的平台或載體;而「信息」則可看作這些平台或載體所生髮的「產出物」。媒介融合。關於媒介的產生誘因,宮承波認為主要包括技術誘因、政治誘因、經濟誘因、受眾誘因和文化誘因。延森分析媒介融合時,認為網際網路這一最新的、最具包容性、最為複雜以及全球性的媒介將傳播研究領域的碎片化進行了整合,網絡化個人計算機和手機之類的數字媒介整合了大眾傳媒和各種不同類型的人際傳播,實現了媒介融合。簡單說,科技賦能,尤其網絡信息技術的發展,促成融媒體時代的到來,實現了傳統媒體和新興媒體融合發展。媒介學。媒介學提出者德布雷將媒介研究著眼於文化領域和技術領域的互動,指出媒介研究的重點是「中介行為」,提出「媒介領域」概念,其學說研究的是「傳承」而不僅僅是傳播,傳播是傳承過程中的一環,在時間和歷史的維度,媒介不僅是一個被完全抽離出來的對象,而是一個主體與客體、精神與物質、過去與未來、技術與文化、個體與組織等的綜合性場域。彼得斯擴展了媒介內涵,引發了「泛媒介論」「媒介物質性」討論。

文藝的媒介化進程

文藝發展的必然。文藝發展從來都與媒介技術發展密切相關。文字作為一種媒介,首先使文學從口頭創作與傳播進入到以書寫為主的歷史,印刷術和造紙術的出現一再使文學、繪畫等多種藝術進入了跨時空傳播的軌道。影視技術的出現又一次使文藝進入了影像化、讀圖化和直觀化時代。一次次由媒介技術帶來的文藝變革,所改變的主要還是文藝的形態。近十多年來日益普及的數字媒介技術、網際網路和移動終端,不僅進一步改變文藝的形態和傳播方式,更重要的是從根本上改變了文藝發生的生態基礎。文藝媒介生產力形態的生成。以媒介生產為視域,可把文藝生產力分為生產符號、生產載體、生產技術、生產器具、生產對象、生產者及其能力等要素。在不同歷史階段,媒介性生產力展現出了建構古典式審美範式、鼓吹審美性加商業性的文藝「自指性」、催動影音圖像挑戰語言文本及新媒介文藝形態生成等生產效應。單小曦認為,在數字化生產力時期,非媒介性文藝生產力要素越來越被媒介性生產力所裹挾,並經歷了逐漸媒介化的過程。一個時期以來,各類各種生產力要素不斷融合併進一步數字媒介化,最終生成了新媒介文藝生產力形態。文藝傳播的媒介依附。從表面看,文藝媒介化其實還是傳播者到受眾進行信息傳遞的媒介性問題:傳播者如何依託媒介進行創作——傳播者通過媒介向受眾傳播——受眾選擇媒介接受信息。趙勇特意強調,文學媒介化是指由於新媒介(主要是網絡與手機)的使用,文學寫作方式、發表方式、閱讀方式等都已發生了顯著變化。張邦衛則指出媒介化文學媒介化是文學在媒介場、媒介文化的強權下拓展生存空間的策略;文學媒介化表征的是文學對媒介的依附與獻寵,透露的是文學文本不過是穿著審美外衣的媒介文本,彰顯的是媒介的文化霸權及媒介的文學生產力。

文藝的育人功能

時代的命題。深入研究這些理論命題,有助於深入認識文藝育人的本質和規律,發揮社會主義文藝的教育價值,推進新時代的思想政治教育理論研究和實踐創新。育人的本質。媒介育人的本質其實還是文化育人。媒介與內容其實文化的「正反面」,是文化的物質化與非物質化的呈現,在媒介育人的過程中,不僅僅是實現的內容的傳播,更是文化的傳承,體現的是意識形態問題。羅彬等分析媒介融合下的媒介育人現狀,認為媒介融合對高校文化育人進行著深刻改變和重塑,並呈現出特有的生產邏輯與功能特徵。從傳統媒體時代文化育人的「時空壓縮」情境朝著空間融合和基於社交關係的關係嵌入邏輯轉變。

三 研究進程

本項目的研究主要分為三個階段進行展開:

(1)準備階段:2022年5月至2022年8月

成立課題組,完成申報、評審書的填寫,查閱國內外文獻,搜集近年來文藝媒介化及文藝育人等的相關研究數據,並對這些數據材料進行分析概括,擬定課題研究方案。然後邀請相關專家對研究課題的方案進行了指導與審定。

(2)實施階段:2022年9月至2023年6月

項目立項後主持人迅速組織成員展開課題研究,進一步確定研究範圍,在此階段為課題的具體開展階段,通過論文撰寫、訪問座談、會議交流等方式展開課題研究。

(3)總結階段:2023年7月至2023年8月

探索項目研究成果的學術價值和社會價值,撰寫總課題研究報告,接受項目鑑定組的終期評估鑑定。

四 階段性研究成果

4.1媒介學視角下的《山海經之再見怪獸》

媒介學視角下的《山海經之再見怪獸》

王筍(淄博職業學院動漫藝術系)

賈炎(長影時代傳媒股份有限公司)

摘要:動畫電影《山海經之再見怪獸》從中華優秀傳統文化典籍《山海經》中汲取靈感並進行創作。從華夏典籍《山海經》到新時代電影《山海經之再見怪獸》、從文字到影像,這是媒介變遷下的作品呈現結果。將作品置於媒介環境中對作品進行分析,就是意在對古文字記載與今視頻呈現進行二元對話,並試圖在該對話下對媒介變遷下的人物形象嬗變、敘事方式轉變等展開分析,以期更好理解該電影所蘊含的文化內涵、歷史意義、時代價值,把握該作品在中華優秀傳統文化「雙創」背景下的實踐形式。

關鍵詞:《山海經之再見怪獸》;媒介學;中華優秀傳統文化;華夏傳播

課題項目:2022年度淄博市社會科學規劃研究課題項目(項目編號:22ZBSKB039)

媒介作為傳播研究必不可少的內容,當下中國學界對於媒介已達成基本共識,為:「媒介」在一般使用中,是使雙方(人或事物)發生關係的各種中介,在傳播領域中,一般與英文的medium相對應,指傳播內容,或者說信息(廣義上的)的物質載體。[1]從媒介學角度,媒介學提出者法國學者德布雷一大學術貢獻就是將傳播進行了具體的界定,從時空維度將廣義的傳播具體劃分為廣義上的傳承與狹義上的傳播,二者之間的具體關係為:「傳播是長期過程中的瞬間(moment)和廣泛集合中的片段(fragment)。而這個廣泛的集合體,我們將稱之為傳承(transmission)。傳播是在空間內的傳遞信息,也就是說在同一個時空範圍內進行的。而傳承指的是在時間中傳遞信息,確切地說,是在不同的時空範圍內進行的。」[2]傳承與傳播體現了包含與被包含的關係。本文就是從該媒介學視角切入,將研究對象置於傳承觀中進行論述,分析文化傳承類作品的實踐意義。

國產動畫電影《山海經之再見怪獸》(後皆將該電影簡稱為《再見怪獸》)由黃健明執導,吳曉宇擔任編劇,並於2022年8月13日在全國上映。該作品從華夏典籍《山海經》汲取創作靈感,創作講述了主角崑崙神醫白澤在尋找打敗黑靈方法的過程中,邂逅了有小角病的麒麟男孩羿,並與其展開了一次冒險與救贖旅程的故事。作為一部IP電影,在本部作品中出現的角色人物大多都可以從華夏典籍《山海經》中找到具體出處及原始形象,如:白澤、刑天、九尾狐等等,他們在電影作品中的影視形象展現就是由文字向影像轉化的具象。從《山海經》到《再見怪獸》,從文字到影像,將作品置於媒介環境中對作品進行學術分析,就是意在對古文字記載與今視頻呈現進行二元對話,並試圖在該對話下對媒介變遷下的人物形象嬗變、敘事方式轉變等展開分析,以期更好理解該電影所蘊含的文化內涵、歷史意義、時代價值,把握該作品在中華優秀傳統文化「雙創」背景下的實踐形式。

一、主角外在形象的媒介呈現

電影著墨最多且塑造最成功的人物形象無疑是主角白澤。此白澤的外在形象設計絕對不是傳統意義上的英雄形象,反而帶有一定的「丑」化,受眾對其形象接受也呈現出從開始對其「丑」的芥蒂,到隨著電影的敘事推進,大家將其「丑」轉化為「丑萌」的過程,這一形象接受過程其實就是受眾對白澤的符號化形象嬗變的一個重新認知的過程。

(一)典籍中的形象分析

關於白澤出處的最早佐證為:

《淵鑒類函》卷四三二「白澤」條引《山海經》云:「東望山有獸,名日白澤,能言語。王者有德,明照幽遠則至。」

這一段不多的文字記載就奠定了作為瑞獸白澤的基本形象:能言語、有仁德、曉百事。自「黃帝治天下」之日起,白澤便被古人賦予了特殊的神格、塗上了幻化的色彩。[3]同時相傳,白澤曾將自己所知曉的天下鬼怪之事告知了黃帝,黃帝命人以圖寫之,並配之以注釋,形成了《白澤圖》。《黃帝內經》《抱朴子》《宋書》《舊唐書》《宋史》《元史》等多部典籍史料亦有對瑞獸白澤的相關記載,且表述較為一致。

從對白澤古代形象的整體梳理來看,它在先秦時期就已出現,並作為一個瑞獸形象固定下來;至唐宋元時期,已將白澤形象繪製於旗幟上,並成為官員服飾、門扇、石雕、神像上的固定紋飾或樣式,白澤具有了圖像化的具體形象,且具有了使用功能;至明清時期,白澤開始出現於《西遊記》等小說中。綜合來看,白澤的形象主要存在於文字記載中,而且除個別小說略提及它為反面形象的「妖怪」外,白澤都是作為一正面的瑞獸形象出現的,這也就是《再見怪獸》中白澤的「醫者仁心」這一根本形象的基礎。

(二)電影中的形象分析

在《再見怪獸》中,白澤被設計成一個白首紅須綠髮有龍角的外在人形形象。對照古籍,這一形象應是綜合了《元史》《續文獻通考》中「虎首朱發而又角,龍身」以及《古今圖書彙編》中「龍首綠髮戴角」所載的白澤形象[4]。跟本電影中的其他人物相比,該白澤形象明顯呈現出相對醜化的設計偏向:身型魁梧、肚大腰圓、不修邊幅,此時的白澤外形儼然為一個油膩的宅男形象。

電影對白澤整體外在形象進行醜化的處理,讓白澤的外在與內心就具有了衝突性,就可以讓受眾更關注於白澤的內心塑造跟精神展現,更關注於電影敘事,最終實現受眾對白澤形象的整體接受,加深了大家對白澤內在美的認知。這種「丑萌」的形象符號呈現是當代中外電影文化、二次元文化等中的常見現象,例如《哪吒之魔童降世》中的哪吒、《E.T.外星人》中的外星人E.T等都是該形象的代表。「『丑萌』呆萌、滑稽、誇張等表達元素,表現了打破常規、張揚自我的精神。搞笑乖張的場景、醜陋的造型、呆萌接地氣"的色性格、極具反差的形象塑造,以及幽默治癒的『先抑後揚』手法,是『丑萌』創作顯著的風格特徵。」[5]而這種「丑萌」形象也成為當下年輕人的追捧對象。《再見怪獸》採取此形象設計思路,在一定程度上能夠爭取一部分受眾好感。

(三)媒介形象的嬗變分析

德布雷在論述媒介的時候,提出了一個宏觀範疇「媒介圈」(médiasphère)概念,並具體細分成了話語圈(文字)、圖文圈(印刷術)及視頻圈(音像)。「每一個獨立的因素由於他們的不同而代表一定的意義,沒有一個『圈』能夠在不考慮其他的『圈』的情況下單獨存在。」[6]電影對白澤的形象塑造就很好地體現了同一人物形象在不同媒介圈中的嬗變。

從象徵性傳播手段看,話語圈側重於宗教,這就是白澤作為瑞獸具有神性色彩的形象記錄;圖文圈側重於體系,亦即意識形態方面,白澤在旗幟、官服上形象繪製就很好地證明了這一點;而視頻圈則側重於模型(寓意畫像藝術),這也與當代作品對白澤的形象塑造整體趨勢是相一致的。

在當今融媒體時代,白澤作為一個大IP形象,在影視、動漫、遊戲中都有其形象的塑造,白澤或以獸形或以人形在具體作品中出現,其中具有代表性的影視作品有:古裝神話劇《宸汐緣》《哪吒降妖記》;日本漫畫《鬼燈的冷徹》及國產漫畫《非人哉》;遊戲《亂斗西遊2》《方舟指令》《亂世王者》《神都夜行錄》等。值得注意的是,具有超高人氣的《非人哉》就把白澤被塑造成一個通識天下的書生宅男形象,與《再見怪獸》中的宅家醫生形象有一定的區別與相似。通觀來看,電影《再見怪獸》的白澤整體形象是在融合了話語圈、圖文圈的白澤所在形象的同時,也參考了白澤在視頻圈內相關作品中的形象塑造,最終設計出了電影中的白澤形象。

二、媒介變遷下的敘事轉向

敘事學理論認為敘事的定義元素包括因果、時間和空間。[7]從口語到電子信息技術,媒介在不斷在征服時空,我們已經置身於一個技術的世界。媒介的變遷引發了敘事的轉向,但媒介變遷帶來的不是媒介的替代,而是媒介的融合,敘事在多元媒介的傳播中,表征了人、媒介與故事的互動關係。

(一)從技術論出發:文字與電影的敘事偏向

很多專家學者都將對媒介的研究置於技術論下展開,探討媒介的工具性。傳播學之父施拉姆認為「媒介是插入傳播過程的中介,是用以擴大並延伸信息傳送的工具」[8],他關注的是媒介的物質性;作為「技術決定論」者,麥克盧漢則更關注媒介在社會發展中的作用,更在乎的是由技術形成的環境。但不管怎麼說,從技術論看媒介,媒介是作為一個工具被使用,它在作為瞬間和片段的傳播中承載了具體的信息。

作為該電影源起的古籍《山海經》,用文字記載了上古的地理、歷史、神話、動植物等,被認為是上古時期的社會生活百科全書,也是中國神話源起與集成之典籍。「技術變革不只是改變生活的習慣,而且要改變思維模式和評價模式。」[9]作為第一個突破時空限制對內容進行傳遞並保存的媒介,文字媒介就延伸了人對時空的約束力,並將人與人、人類與自然無意識進行了分開。「語音的書寫形式創造了一種新的知識理念,一種關於智力、聽眾和後代的新知識。用書面文字記錄哲學觀點,不是這些觀點的終結,而是這些觀點的起點。」[10]文字作為一基礎媒介或元媒介,它的出現,在被作為媒介工具使內容得以傳播的同時,自身也成為具有意義的符號,成為了傳播的內容,促成了人類思維方式的轉變。《山海經》文字記錄方式非常簡單,整部作品是一部散文集,而非宗教文學或者是小說,和西方的神話故事相比,它的敘事內容獨立成章缺少線性連接,整體呈現敘事鬆散、敘事結構不緊湊狀。這樣的敘事方式雖然讓人難以整理出中國古代神話故事的全貌,但也給後人的再次創作留下了空間。

電影則依託視覺暫留原理,製造了動態的幻覺,使想像具象化,並將這種虛華「推向機械世界的極端,甚至超越了這一界限,使之進入夢幻的寫實主義,這是能用金錢買到的夢境。這一極端豐富和強大的感染力對電影形態極為相宜,任何東西都無法與電影匹敵」[11]。電影作為一綜合性的藝術,是真正意義上的多媒體媒介,並用記錄時間的方式實現在空間力量上的投射。因此電影也就成為展現人類想像的最好工具,動畫跟電影結合就成為必然。電影《再見怪獸》正是將那些虛幻的怪獸形象進行具象,讓觀念中的怪獸此時成為一個現實的動態人物,並在故事推進中對人物進行整體塑造,怪獸就有了人性,作品實現了由文字敘事向動作敘事的轉變。

(二)從本體論出發:文字與電影的中介作用

彼得斯作為傳播研究領域的「稀有動物」,他將對媒介的研究置於一個更廣闊的空間,從本體論出發重新認識媒介,「將媒介視為『任何處於中間位置的因素』(In Medias Res)。媒介不僅是『表征性貨物』(symbolic freight)的承運者(carriers),而且也是一種容器或環境,是人類存在的塑造者(crafters);它們不僅是關於這個世界之物,它們就是這個世界本身」[12]。「媒介即環境」,該觀點為認知世界提供了一個中介的思維,通過媒介錨定具體的位置並以此展開認知。從本體論出發,對《山海經》及《再見怪獸》進行分析,其實就是將其置於傳承的語境,而非一個瞬間或片段的傳播中。

把《山海經》作為媒介,側重於其在華夏文化中的典籍地位。《山海經》作為構建中國神話體系的元典,奠定了後來的志怪小說基礎。當代高票房的動畫電影大多取材於古典神話或志怪小說:《哪吒之魔童降世》《姜子牙》取自於《封神演義》、《大聖歸來》取自於《西遊記》、《白蛇:源起》取自於民間神話《白蛇傳》。《山海經》自身就構建了一個光怪陸離的世界,各種人、神、獸的形象就此確定了下來,在為後人的再創作提供了參考的同時,其實也是在提供一個規範,制約著大家的再創作。故,《山海經》的媒介性就體現出來了,它儼然成為大家認知神怪的一個阿基米德原點,創作者更是以其為中介,或延承或再創作,進行了文藝再創作。

電影《再見怪獸》就是產出於這種歷史文化語境中,從《山海經》中找到創作靈感,融合其它典籍,借鑑其它影視作品,最後進行再創作。但這依然是將電影作為一個成果進行論述,論述停留在表層意義層面。但從本體論出發,從傳承的角度,將《再見怪獸》作為一個中介進行分析,則能看出時空互動、文化互動、語境變遷,即:從時空看,用影像塑造了一個虛華的時空,實現了從文字到影像的時空對話,這是對中華優秀傳統文化的當代詮釋,是用當代思維對傳統文化進行再創作。從跨文化傳播看,電影除了展現了跨越時間的歷史對話外,還能體現國際傳播跨文化互動,例如「白澤」「九尾狐」形象等的中日動漫符號互動。從語境看,《再見怪獸》及其敘事、人物形象體現了更深層次的語境變遷,這不僅僅是在思考媒介變遷問題,而是將傳統文化與當代審美結合,探索的是多重語境的融合,例如在電影中,將當代人們關心的心理問題以「黑靈」的形式展現,將「選秀」「補習班」等當代世界熱點植入到具有玄幻色彩的世界等。

三、「兩創」下的傳承反思

「要推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展,以時代精神激活中華優秀傳統文化的生命力。要把堅持馬克思主義同弘揚中華優秀傳統文化有機結合起來,堅定不移走中國特色社會主義道路。」從傳承角度為傳承中華優秀傳統文化,賡續華夏文明提出要求、指明方向。從媒介學的觀點看,顯然是將中華優秀傳統文化作為一個媒介進行的傳承,此時中華優秀傳統文化既是內容又是媒介,是一個中介的文化環境。而當下「國漫崛起」,取材於中華優秀傳統文化的動畫電影及動畫片不斷爆款,刷新票房紀錄,體現了受眾對國漫接受,對中華優秀傳統文化的認可。從媒介學看,《再見怪獸》創作團隊從典籍獲得靈感,創新思路,歷時五年時間對作品打磨成型,並用現代語言、敘事方式對傳統文化進行詮釋,能夠讓更多的受眾對傳統文化進行了解,這是對中華優秀傳統文化傳承的一次很好的實踐。在這一點上看,作品是成功的。

同時值得注意的是,當代「電影動畫製作者的努力方向存在偏倚,對於中國傳統價值觀的承載和傳播效果依然存在漏洞和差池」[13]。這在《再見怪獸》中也有較明顯的體現,如敘事結構的好萊塢痕跡明顯,傳統文化內核挖掘不明顯等,這顯然是對以中華優秀傳統文化所構建的媒介文化環境的不適應。這也是當代動畫電影所面臨的通病,用傳統的外衣講述非傳統的文化,甚至是西化的文化。這顯然是與「兩創」要求相背的。

四、結語

謝清果在探討紅色文化與中華文明的共生傳播時認為:為了推進馬克思主義與中國實際和實踐、與中華優秀傳統文化相結合,以時代精神激活中華優秀傳統文化的活力是關鍵一招。唯有如此,方能將古今貫通,在賡續中華文明中開拓前進的道路,實現「文化強國」戰略。[14]此時「文化」必定是我們自己的從古至今形成的中華文化,一個在不斷生成發展的融合文化。從媒介學分析電影,就是將電影置入於文化環境中,在中華文化規範與制約下對電影的傳承本質進行勾連分析,這是對中華文化的反思與實踐,也是檢驗電影的文化屬性的方法。

不容置否,在電影《再見怪獸》中也有很多具體的媒介思考,如「五行旗」就是物質與文化、工具論與本體論的媒介意涵的有力解讀。但本文是在傳承觀以媒介學視角下進行作品分析,是從宏觀角度對作品展開的媒介性分析,故不對《再見怪獸》所體現的具體媒介觀點進行過多的分析。

參考文獻:

謝金文,鄒霞.媒介、媒體、傳媒及其關聯概念[J].新聞與傳播研究,2017,24(03):119-122.

[2]雷吉斯•德布雷,媒介學引論[M].劉文玲,譯.北京:中國傳媒大學出版社,2014: 5.

[3]何凌霞.「白澤」考論[J].雲夢學刊,2013,34(06):50-53.

[4]周西波.《白澤圖》研究[J].中國俗文化研究,2003(00):166-175.

[5]張琦,雷青.「丑萌」類繪本創作特徵及流行因素分析[J].出版廣角,2019(18):62-64.

[6]雷吉斯•德布雷,媒介學引論[M].劉文玲,譯.北京:中國傳媒大學出版社,2014: 51.

[7]何塞·范·迪克.連接:社交媒體批評史[M].晏青,陳光鳳,譯.北京:中國人民大學出版社,2021:5-6.

[8]威爾伯·施拉姆,威廉·波特.傳播學概論(第二版)[M].何道寬,譯.北京:中國人民大學出版社,1984:134-135.

[9]馬歇爾·麥克盧漢,理解媒介——論人的延伸[M].何道寬,譯.北京:商務印書館,2000:99.

[0]尼爾·波茲曼:娛樂至死[M].章艷,譯.南寧:廣西師範大學出版社,2011:12.

[1]馬歇爾·麥克盧漢,理解媒介——論人的延伸[M].何道寬,譯.北京:商務印書館,2000:358.

[2]鄧建國.從認識論到本體論:彼得斯《奇雲》中的「媒介道說」[J].新聞記者,2019(11):21-29.

[3]劉曉婷,夏嘉陽.中國動畫對傳統價值觀的承載與傳播研究[J].電影文學,2022(09):81-86.

[14]謝清果.紅色文化與中華文明的共生傳播研究[J].廈門大學學報(哲學社會科學版),2022(04):142-152.

原文發表於中文核心期刊《電影文學》2022年第21期。

4.2基於媒介變遷的非遺人物形象演變梳理——以鍾無艷為例

基於媒介變遷的非遺人物形象演變梳理

——以鍾無艷為例

王筍

摘 要:鍾無艷作為中國非遺的典型人物,其形象在民間文學、傳統戲劇、曲藝、影視作品等中皆有呈現,她可見形象的演變過程從西漢一直持續到當代,從《列女傳》的文字記載到網絡手游《王者榮耀》的網絡呈現。其中劉向的歷史記錄是其形象源起,鄭光祖的元雜劇為其藝術形象奠定了基礎,鼓詞《英烈春秋》將其形象塑造得成熟,電影、電視、手游的出現則引發其形象在當代發生再變。在鍾無鹽的形象演變過程中,媒介變遷起到的影響作用巨大。

關鍵詞:非遺;鍾無艷;齊文化;華夏傳播

基金項目:2022年度淄博市社會科學規劃研究課題項目「媒介化進程下的文藝育人機制研究」(項目編號:22ZBSKB039)

非物質文化遺產具有「活態性」特徵,對非物質文化遺產的保護主要是通過已掌握其各項表現形式的個人或群體的傳習繼承來實現的,這種「人傳」的文化遺產,在傳承過程中其傳播內容會因媒介的變化而發生變化,造成某些非遺人物形象發生嬗變。作為民間「四大醜女」之一的鐘無艷,是中國非物質文化遺產中的典型人物,其形象在民間文學、傳統戲劇、曲藝、影視作品等中皆有呈現,對鍾無艷形象的梳理進行梳理時,會發現媒介變遷對其形象演變產生重要作用。

媒介是傳播必不可少的一元素,「是訊息的搬運者,也是將傳播過程中的各種因素相互連接的紐帶」。尼爾·波茲曼將關注點在媒介的更迭,他認為「媒介即隱喻」「媒介即認識論」。「技藝引入文化(媒介的變遷),不僅僅是人類對時間的約束力的延伸,而且是人類思維方式的轉變,當然,也是文化內容的改變。這就是為什麼我要把媒介稱為『隱喻』的道理」,「為了理解這些隱喻的功能,我們應該考慮到信息的象徵方式、來源、數量、傳播速度以及信息所處的語境」。「媒介學」概念的提出者德布雷,將研究著眼於文化領域和技術領域的互動,認為媒介研究的重點是「中介行為」,提出「媒介領域」概念,其學說號稱研究「傳承」而不僅僅是傳播。鍾無艷可見形象的嬗變過程從西漢一直持續到當代,從《列女傳》的文字記載到網絡手游《王者榮耀》的網絡呈現,鍾無艷人物形象的演變發生在傳播媒介的歷史變遷過程中,其人物形象的變化與媒介的變遷有著密切的關係。

一、姓名的演變

單從鍾無艷的姓名變化看:該女子最早見於劉向的作品,被記載為生於無鹽的女子,《列女傳·辯通傳·齊鍾離春》:鍾離春,齊無鹽邑之女;在其《新序》中,則寫為「號曰無鹽女」。故知該女子叫鍾離春,號無鹽。唐代李白、李端及宋代趙蕃、滕岑等在其詩詞作品中也都將其寫為無鹽之女、鍾離春。元曲四大家之一的鄭光祖在其作品《鍾離春智勇定齊雜劇》中亦作「鍾離春」。及至明代,余邵魚的《列國志傳》及馮夢龍的《東周列國志》皆作「齊之無鹽人,複姓鍾離,名春」。在成名於清代末期的武旦名角閻嵐秋藏本的《湘江會》中,已出現鍾無鹽這一姓名。清朝《英烈春秋》已將鍾無鹽寫作鍾無艷,「鍾無艷」被大眾廣泛接受。在當代相關作品中,大多以「鍾無艷」作為該女子的名字,如1939年電影《鍾無艷》、1955年電影《鍾無艷》、1985年電視劇《鍾無艷》、2001年香港電影《鍾無艷》、2005年電視劇《我愛鍾無艷》、2012年電視劇《東西宮略》、2015年發行的《王者榮耀》中的英雄鍾無艷、2018年網絡劇《齊丑無艷》等。

姓氏從單姓「鍾」到複姓「鍾離」,其實並未發生實質性變化。「鍾離」與「鍾」的分類皆以封邑名稱為氏,為春秋時宋國公族後代伯宗後裔。從二姓的起源看,這兩個姓氏實際上屬於血緣相同的一家人。在從鄭光祖的《鍾離春智勇定齊》中,鍾離信在介紹鍾離春及其哥哥這兩個孩子時,他稱「老兒鍾大……女孩兒鍾離春」。這說明鄭光祖亦認為「鍾離」與「鍾」是同源之姓,本是一家。

「無鹽」到「無艷」的變化則與媒介的變遷、媒介主導者轉移密不可分。劉向的史書、唐詩宋詞元曲等,皆為文化精英主導的媒介,主要體現的是文人階層的審美情趣;至清評書,鍾無艷是在民間進行口傳的,更多的體現了底層民意及審美,任騁在《護國皇娘傳》整理髮行版的前言中就特提及,「考慮到有利於人物性格的突出,整理者甚至還尊重民間藝人的習慣,把『無鹽』繼續寫作『無艷』。」從這可看出,從「無鹽」到「無艷」是民間藝人的藝術加工的結果,是約定俗成的習慣的傳承;當代,影視作為大眾傳播的主要媒介,它選擇「親民性」的「鍾無艷」並進行作品創作,在爭取受眾的同時也加強了「鍾無艷」在大眾中的傳播。故,從表面看,在媒介的歷史變遷中發生了人物姓名變化,但實質體現的是媒介主導者轉移變化。

二、形象的演變

從媒介變遷對鍾無艷的形象演變進行梳理,其過程大致經過源起—豐滿—成熟—再變四個階段:

(一)記錄歷史:漢《列女傳》與鍾無艷形象的源起

鍾離春的形象源起於劉向的作品。《列女傳》對其外形描述為:其為人極丑無雙,臼頭深目。長指大節,仰鼻結喉,肥項少發,折腰出胸,皮膚若漆。行年四十,無所容入,銜嫁不售,流棄莫執。劉向在《新序》中,亦收錄鍾無艷,其外在形象為:其為人也,臼頭深目,長肘大節,卬鼻結喉,肥項少發,折腰亞胸,皮膚若漆。行年三十,無所容入,炫嫁不售,流棄莫執。從外形看,兩本著作對鍾無艷描寫是一致的,都是「極丑無雙」的。在年齡上,二作雖有「四十」與「三十」的出入,但可確定她是一大齡待嫁的女子。

至於她的才氣,二作的描述也較為一致,都寫了鍾離春自謁齊宣王,上表諫言,從齊國的外憂內患分析「四殆」:秦楚之患,眾人不附;大興土木、怨聲載道;任用佞臣,諫言不達;荒於朝政,沉迷酒色。齊宣王最終也接納了鍾無艷的諫言,拆漸台、罷女樂、退諂諛,去雕琢,選兵馬,實府庫,四辟公門,招進直言,延及側陋。並「擇吉日,立太子,進慈母,顯隱女,拜無鹽君為後」。該作寫明,齊國大安者,醜女之力也。劉向在《列女傳》中對鍾離春頌曰:「無鹽之女,干說齊王。分別四殆,稱國亂煩。宣王從之,四辟公門。遂立太子,拜無鹽君。」

後晉朝、唐、宋等時期,史官、文人也多將劉向所載的「鍾離春」的典故放入自己的創作中。例如《晉書·周顗傳》載周顗所說的「何乃刻畫無鹽,唐突西施也。」此時,周顗只是借用了鍾無艷的丑,認為以醜比美,比得不恰當,褻瀆了美好的人物。後宋代朱松的《季野見和次韻》、陳師道的《別黃徐州》、蘇軾的《答孔周翰求書與詩》等作品中也都引入了「刻畫無鹽」的典故。據統計,唐代創作的與鍾離春相關的詩屈指個數,只有李白等3位詩人寫了五首與之相關的詩,如李白的《效古》、李瀚的《蒙求》。宋代,有46位詩人寫過53首與之相關的詩詞,如趙蕃的《寄劉凝遠巒》、滕岑的《贈何應叔》。元代有楊維楨等3位詩人寫過4首相關詩詞,如楊維楨的《荊釵曲》、曹伯起的《贈畫師佟明之》。

總得來說,在宋以前,「鍾離春」從作為史記女性形象出現的,後人多用客觀的歷史形象與個人認知進行勾連,「鍾無艷」更多是被賦予了符號意義,引用醜女鍾離春自薦枕席等典故表達自己懷才不遇、傳揚賢良美德的品質。值得注意的是,劉向筆下的鐘無艷的形象為以後大家對鍾無艷進行形象杜撰提供了一個素材,成為後面她的藝術形象塑造的源起,這點是非常重要的。楊博涵認為西漢劉向在進行古籍整理中貫穿著美女破國、醜女興邦的理念。劉向對「鍾離春」歷史形象的著墨雖不甚多,所記內容多被列為史料,但他所載的鐘無艷這一歷史人物形象為後世的創新性加工提供了原型:一個是,呈現了外貌醜陋但內具遠見卓識的具有矛盾衝突性才女形象,這一衝突性是針對鍾離春個人而言的。第二個是,長相醜陋的布衣之女卻被封為了正宮,本事件具有戲劇衝突性,而這一衝突是針對社會事件而言的。「任何一種敘事藝術,都離不開矛盾衝突。衝突是敘事情節的基礎和動力,是塑造人物的主要手段之一。」鍾離春的史書形象從個人到事件都是有「事」的,所以後人會選擇她進行再創作,圍繞她進行故事虛構。

(二)構建故事:元《智勇定齊》與鍾無艷形象的奠定

鍾無艷的形象變得豐滿起來,是從元曲作家鄭光祖開始的。鄭光祖將鍾離春的故事進行了重新編輯,撰寫了題目為《晏平仲文才安國》,正名為《鍾離春智勇定齊》(本文後簡寫為《智勇定齊》)這一雜劇,鍾離春的形象在舞台上得以展示,奠定了鍾無艷藝術形象的整體基調。

《智勇定齊》這一劇作共分為四折一楔子(楔子於第二與第三折間)。鄭光祖從劉向所載的鐘離春的故事取材,大膽虛構,最終撰寫成一個情節曲折的雜劇。

《智勇定齊》為鍾離春重新設定了家庭出身。在劉向的筆下,鍾離春只是「不容於鄉村布衣」的「無鹽之女」,並未涉及其它家庭背景。在《智勇定齊》中,鄭光祖對其身份進行了明確,為其杜撰了一個完整的家庭。在第一折中,其父對整個家庭情況進行了介紹:「老漢複姓鍾離,名個信字,積祖是這齊國鍾離無鹽邑人氏。嫡親的五口兒家屬:婆婆劉氏,兒孩是鍾大,媳婦兒鄒氏,女孩兒是鍾離春。」針對鍾離春的外貌,鄭光祖也沒有提及「極丑無雙」,只是作「有些兒顏陋」。另外對鍾無鹽的年齡,鄭光祖亦是進行了重新設定,設置為較年輕的「年長二十歲」。在構建人物角色的時候,鄭光祖重點對鍾無鹽的才學進行了突出,寫她為:「晝誦詩書,夜觀天象,十八般武藝皆通,九經三史盡曉,非因學而成就,實乃天賦其能。文武兼備,韜略精深,有安江山社稷之才,齊家治國之策。」未嫁與齊公子前,劇也多稱其為「賢女」,突出其「賢」。

鄭光祖的《智勇定齊》依然借用了鍾離春被封后這一事,但對《列女傳》所載的鐘離春的主體內容「四殆」並未引入,只是在第二折寫桑林與晏嬰對話時,說出了:「您如今便士不能文,您如今兵慵傲武,殆哉殆哉!」其它所載故事就多為杜撰。在整部雜劇中,共有3個主要人物,分別為正旦鍾離春、沖末齊公子、外晏嬰。從這可對該劇發生年代進行斷代,本雜劇的題目為《晏平仲文才安國》,晏平仲即晏嬰。晏嬰,晏氏,字仲,諡平,史稱「晏子」,後世亦稱呼晏嬰為晏平仲。晏嬰以上大夫身份先後歷經齊靈公、莊公、景公三朝,且以多智而聞名於世。在《智勇定齊》中,晏嬰上來自我介紹的時候曰:「小官姓晏名嬰字平仲,官拜齊國上大夫之職。」因此,此晏嬰應為春秋齊國的晏嬰。當然,鄭光祖對其描寫也多有與史料不相符的地方,比如晏嬰的諡號為「平」,他在做自我介紹的時候不該出現「平」字。簡言之,從晏嬰的角色引入可推斷齊公子應為齊靈公、莊公、景公中的一位。另外根據第一折齊公子登場時所說:「今各分十二國,乃魯國、衛國、晉國、鄭國、曹國、蔡國、燕國、陳國、宋國、楚國、秦國、俺齊國,惟俺東齊封疆寬闊,桑麻遍地,積粟如山,黎民樂業,雨順風調。」從所敘版圖劃分看,此時的齊公子應是春秋時期的齊公。故從這幾點能推斷該劇發生時代應是春秋時期。但鍾離春嫁於的是戰國時期的齊宣王,再加之劇作多出現吳起等戰國時期的人物,據此應推斷該作發生時間應為戰國時期。綜合來看,《智勇定齊》呈現的是一個架空的時代,所涉及的人物也應是重新塑造的角色。鄭光祖為讓該劇的可看性增強,在劇作也將其它故事雜糅進該雜劇,例如將齊宿瘤女的故事引用到鍾離春身上。《列女傳·齊宿瘤女》載:宿瘤女者,齊東郭採桑之女,閔王之後也。項有大瘤,故號曰宿瘤。初,閔王出遊,至東郭,百姓盡觀,宿瘤女採桑如故。這與鄭光祖所設置的鐘離春與齊公子初遇的諸多細節相一致的。另外該劇還重新杜撰了破連環、響蒲琴、九宮八卦陣破來敵等故事。

《智勇定齊》對鍾無艷的形象塑造及傳播起到了關鍵作用,奠定了其藝術形象基礎。首先,該作塑造了一個全新的人物形象。她出生於臨淄的一大戶人家,顏有些陋,不諳女工卻具文韜武略;她性格外向且膽大心細(從桑林與齊公子、晏嬰的對話可看出)、果敢(破連環)、機智(響蒲琴)、善戰(多場禦敵)等。後世對鍾無艷的形象塑造都據此展開。其次,鄭光祖大膽對歷史進行架空,對人物、事件等都進行合理虛構。在其劇中,引用歷史人物晏嬰、吳起等人物的同時,也虛構出秦姬輦、孫操等人物形象。這為後世相關創作提供了思路,後世作品亦能虛構東魯王薛坤、西宮娘娘高金蓮等人物形象以豐滿鍾無艷的形象;戲劇故事方面,除鍾無艷響蒲琴、給釁齊者刺字等情節在後世作品中被繼續傳承外,又有大量的其它故事被虛構,大大增加了作品的可看性。第三,鄭光祖加速了受眾對鍾無艷的形象接受。鄭光祖作為元曲第二期的代表作家,其作品受到世人的推崇,被廣為傳唱。例如何良俊就在《曲論》中盛讚鄭光祖,認為他是元曲作家中的頭牌軍。鄭光祖的作品也是明代被收錄、被扮演、被改編的最多的元作家之一。

《智勇定齊》通過元曲這一形式進行傳播,塑造人物形象,是與時代背景是分不開的。1.國家的統一,為元曲在全國範圍內傳播提供了保障。元代結束了南宋時期中國分裂局面,中國又進入了一個一統時代。在國家政權推動下,「在政治力量的推動下,元曲作為曲之『正聲』具有較高的文學地位,規範了南方各類『鄉野俚曲』。」在這種政治規範下,鄭光祖及其作品得以突破南北方的界限,在全國得以傳唱。2.「女」德教育,促進了女性意識的發展。「元代的士宦階層把培養世之父母得有賢女,而為舅、為姑皆有賢婦,為夫、為子皆有賢妻、賢母作為女性教育的終極目的。」鍾無艷恰恰符合當時女德教育所推崇的形象定位。在元曲中,女性形象在作品中多有展現,例如關漢卿的《竇娥冤》、馬致遠的《漢宮秋》、白仁甫的《梧桐雨》等,這都體現了當時元朝女性意識的發展,他們所塑的女性形象與傳統女性安靜、內斂、囿於閨閣的女性形象有很大區別。作為擅長寫歷史、愛情的鄭光祖,其作品塑造了多位女性形象,例如《智勇定齊》中的鐘離春、《倩女離魂》中的倩女等。3.元曲的藝術表現形式,受廣大受眾的喜愛。「雜劇之為物,合動作、言語、歌唱三者而成。」在腳色類型中,「元劇除末、旦主唱,為當場正色外,則有凈有丑。」作為表演的藝術,元劇大大豐富了舞台呈現,吸引了廣大受眾。此外,「在元代,宴飲的場合成為遊戲的場合,也成為作曲與唱曲的場合」,「在前代基礎上,元代酒令有了新的發展,其標誌之一,就是戲曲與散曲進入酒令。」從這可以看出,元曲能被不同階級、文化層次的人所接受,通過元曲的傳播,普通民眾接受鍾無艷成為可能。

(三)融入神話:清《英烈春秋》與鍾無艷形象的成熟

明清時期,王漁洋等人亦在詩詞中引用鍾無鹽的相關典故,且她基本都是「醜婦」的代稱。戲曲方面,在該時期,崑曲、京劇等也對鍾無艷形象進行了戲曲展現。例如在京劇《湘江會(閻嵐秋藏本)》中,就描寫了齊後無鹽隨齊宣王赴湘江會,並射死魏靈公,戰敗吳起的故事。明清小說作為中國中國古代小說巔峰時期,大量經典產生,鍾離春也在相關作品中被呈現,代表作品有明代余邵魚的《列國志傳》及馮夢龍的《東周列國志》(即《新列國志》),其中馮夢龍的《東周列國志》根據《列國志傳》改寫而成。在《列國志傳》第九十八回「醜女獻策為皇后 衛鞅擄魏建奇功」對鍾離春的外貌進行了描寫:「白額深目,長指大腳、昂鼻結喉,駝背肥項,少發折腰,皮膚若漆。」並對齊宣王自諫分析齊國面臨的危險,齊王納諫這一事件進行描述。《東周列國志》第八十九回「馬陵道萬弩射龐涓 成陽市五牛分商鞅」中對鍾離春進行了描述,外貌依然為醜婦,並增加「身穿破衣」,所載事件與《列國志傳》相差不大。綜合來看,兩部作品都是對劉向所載的鐘離春的形象進行擴展性描寫,並未進行過多的藝術化加工。

鍾無艷形象真正成熟於鼓詞作品《英烈春秋》(又名《無鹽娘娘》),鍾無艷形象主要通過口說這種媒介進行塑造。「英烈春秋鼓詞是說唱藝人六部春秋之一,是現存最重要的長篇部頭鼓詞小說之一,是說唱藝人與部頭鼓詞的代表作。」現存版本主要有京都東二酉堂的《英烈春秋》(又名《新刻國母鍾無鹽娘娘鼓詞全傳》)、清車王府藏曲本《英烈春秋》以及從清朝傳承而來的李慶海傳本《無鹽娘娘傳奇》(後簡稱《無鹽娘娘》)等。本文將以民間藝人傳本分析鍾無鹽在民間的形象塑造,其中神話、非凡事件等的融入使鍾無艷的形象真正成熟。

1.重新給定了原生身份。在過去的記載中,很少對鍾無鹽的原生身份進行設定,只有鄭光祖《智勇定齊》中將其設定為大戶鍾離鍾離信之女。《無鹽娘娘》對鍾無鹽的原生身份則有了詳細的介紹。她本為玉皇大帝與王母娘娘的九女中的第六個女兒,也是最漂亮的一位,雅號「牡丹仙子」。她同時也是梨山老母的弟子。她因同情人間疾苦,故申請下凡。她由於下凡心切,錯穿了夜叉皮並生於鳳凰嶺的鐘離天雕家,其母劉氏。後遇梨山老母,並拜其門下學藝。在二十歲時學成藝業,並遇齊宣王。這帶有神話色彩的人物形象開始在作品中出現。

2.外在形象設置為非世間常人貌。在《無鹽娘娘》中,鍾無鹽已非人類形象。齊宣王首見鍾無鹽時,只見她「身高一丈,膀闊三尺,牤牛身一摟開外,兩條口袋腿又粗又肥,兩隻大腳足有一尺半長……往臉上看,頭如麥斗,眼似銅鈴,獅子鼻,火盆口,寬腦門兒,紅頭髮。」儼然一副夜叉的形象。但是她又可在夜晚恢復美女形象。在第二十二回「晏平仲搬兵回臨淄 鍾離春夜半現真容」里,齊宣王醉酒第一次進鍾無鹽寢宮,在半夜醒來,看到了鍾無鹽的真容:「但見此女面似桃花眉似柳,青絲如墨櫻桃口,鼻若懸膽含清秀,千嬌百媚一女流。」該作最後,鍾無鹽記起往事,褪去夜叉皮,重新變為六公主,並隨眾姐妹架起祥雲向天上飛去。鍾無艷的外形出現極丑與極美的對立衝突。

3.故事進一步完整。整部《無鹽娘娘》共計四十五回,用浪漫主義手法詳細描寫了鍾無鹽從下凡並輔佐齊宣王理政的過程,事件解決的關鍵往往是「神」助。其中旱井降異獸、高台破藕絲琴、收薛坤為義子、破棋盤會、戲五龍等都是該作經典部分,對後世對鍾無艷的再編影響很大。作品在突出鍾無鹽智勇雙全的同時,也描寫她善妒的一面;而齊宣王則被完美刻畫為「有事鍾無艷,無事夏迎春」的形象;薛坤、高金蓮、燕丹、廉頗、夏迎春等新的人物形象也都被塑造得很豐滿。從整個故事構建看,《無鹽娘娘》受鄭光祖的元雜劇《智勇定齊》的影響較大,是在他設定的故事框架下進一步完善展開的。

鍾無艷的形象在該時期的作品中成熟是與當時社會發展、世人審美是一致的。首先,傳播力的增強。「明清兩朝是小說戲曲等通俗文學繁盛時期,這些通俗文學的大量刊刻問世由多方面的因素促成,其中,明清時期商業經濟的繁榮、出版印刷業的快速發展等,為明清小說戲曲等通俗文學的繁榮提供了良好的社會環境和有力的經濟保障,並形成強大的助推作用。」這就進一步推動了鍾無艷形象的大眾傳播。其次,藝術的融合。小說、戲曲、曲藝等藝術的融合發展,為鍾無艷的形象產生提供了新方向。以小說為例,明清時期長篇白話小說的發展大致經歷了歷史小說、神魔小說、人情小說和諷刺小說四個階段。魯迅在《中國小說的歷史的變遷》亦指出,中國小說「在進化中的情形卻有兩種很特別的現象,一種是新的來了好久之後而舊的又回復過來,即是反覆;一種是新的來了好久之後而舊的並不廢去,即是羼雜。」《無鹽娘娘》恰恰是對歷史與神魔的雜糅,它將歷史小說體現的「仁義禮智」與神魔小說的光怪陸離給有機雜糅起來,塑造了一個具有神性的忠義勇猛的女後形象。最後,封建理念下的女英雄形象審美定式。在明清文藝作品中多有描寫美女的作品,例如《金瓶梅》《紅樓夢》等,但這些作品中的女性都非英雄形象。《三國演義》中的孫尚香、《水滸傳》中的顧大嫂、孫二娘、扈三娘可謂都是正面的女性形象,但她們卻都是男性化的女英雄,外貌也大多極丑。尤其《水滸傳》中的三位女性好漢,其綽號也都是「母大蟲」「母夜叉」「一丈青」。以對孫二娘的外貌描寫為例:「眉橫殺氣,眼露凶光。轆軸般蠢坌腰肢,棒錘似桑皮手腳。厚鋪著一層膩粉,遮掩頑皮;濃搽就兩暈胭脂,直侵亂髮。紅裙內斑斕裹肚,黃髮編皎潔金釵。釧鐲牢籠魔女臂,紅衫照映夜叉精。」這與《無鹽娘娘》里的鐘無鹽的身體形象頗有相似之處。總的來說,明清時期對女性英雄的形象沒有逃脫封建理念的束縛,呈現的依然是男尊女卑的觀念。

(四)創作多元:當代文化產品與鍾無艷形象的重塑

在現當代,尤其進入改革開放後,鍾無艷的形象又發生了很大變化,且實現了依靠不同媒介、不同藝術表現形式對鍾無艷的形象進行全麵塑造,對廣大受眾傳播致效。

首先,在戲曲、曲藝中得到傳承與再創作。除了崑曲、京劇對鍾無艷進行進一步傳唱外,豫劇、粵劇等也進行了創作表演:豫劇四大坤旦之一司鳳英在1954年參加山東省第一屆戲曲會演和華東戲曲會演,其演出的《無鹽出征》就獲獎;粵劇演員新馬師曾、于素秋等出演的越劇電影《鍾無艷挂帥西征》在1962年發行。石印紅根據說書藝人石長嶺口傳本整理的《護國皇娘傳》在尊重前人的故事構建下,剔除了「戲不夠,神仙湊」的荒誕不經的內容;在當代,德雲社當家人郭德綱的長篇單口相聲《丑娘娘》上演,受到了大家的喜愛。另外,依託網絡而誕生的網絡劇也開始對鍾無艷進行展現,2018年,由金盾影視公司等拍攝,李相國執導,郝文婷、高海誠、武虹言等主演《齊丑無艷》在「愛奇藝」網絡視頻平台進行播放。但總得來看,這些作品的表現形式主要是對鍾無艷過去作品的傳承或簡單加工,未見進行創新。另外,香港歌手謝安琪演唱了《鍾無艷》這一歌曲,該歌曲由林夕作詞,澤日生作曲,並成為謝安琪的代表作品。該歌曲借傳說中的鐘無艷之名,抒發在愛情路上如何面對波折的積極情緒,這對鍾無艷的形象塑造也產生了一定積極意義。

「愛情是人類最古老,也是最偉大、最具永恆性的主題之一。」愛情也成為當代螢屏上的永恆主題。圍繞愛情主題創作的電影《鍾無艷》、電視劇《我愛鍾無艷》等作品對當代「鍾無艷」形象再造影響很大。雖然以往鍾無艷的故事描寫了她跟齊宣王的愛情,但是中的仍置於「定齊」上,突出她的政治才能,但當代影視作品將焦點聚焦於愛情上並重新杜撰故事。電影《鍾無艷》由香港著名導演杜琪峰操刀,知名女星鄭秀文(飾鍾無艷)、梅艷芳(飾齊宣王)、張柏芝(飾狐狸精)。整部電影以幽默、風趣、無厘頭的方式講述了一個三角戀的愛情故事。在電影中,好色的齊宣王首先是被鍾無艷的美色所吸引,二人一見鍾情。但中間殺出個可男可女的狐狸精,Ta逼無艷與自己相愛而不得,故對無鹽施以「愛情咒」,只要鍾無艷愛齊宣王,她的臉上就會出現大痣,變得醜陋。齊宣王被長痣的鐘無艷嚇跑,轉而追求狐狸精化身為美女夏迎春。故事最後,國破家亡之後的齊王終於醒悟自己所愛的是鍾無艷。在故事的推進中,土地公、齊桓公等神、鬼亦在作品中出現。《我愛鍾無艷》則是2005年在大陸發行的30集電視劇作品,由潘文傑執導,范文芳、羅嘉良、徐錦江等聯袂主演。該劇講述了孤兒齊國民女鍾無艷為鬼谷子所收養並成為其大徒弟,鬼谷子教之以兵法戰術。無艷文韜武略,無所不通,並為保門派安定,修煉絕情功,自絕情慾,不再動情念。不愛理朝政的齊王在朝廷重臣的幫助下尋得無艷,邀請她出山治理齊國,沒想到卻愛上了無艷並對其追求。無艷最終動情,做了齊後,協助齊王處理朝政;但她的動情慾與絕情功發生衝突,無艷的臉上出現一塊大紅印,變醜。鬼谷子的師弟無常子素來嫉妒師兄,故指使其四位美女徒弟去勾引齊宣王,並對付無艷和朝中大臣。齊宣王亦被她們所迷惑,直到在生死關頭,他終於清楚知道鍾無艷才是最愛自己的人,她也是最值得自己去愛的人。從兩部作品中不難發現,作品除了借用「鍾無艷」等人的名字外,整個故事構建與以前作品完全不同,屬於重新編撰。第一,整個故事構建主要放在對愛情的展現上,率兵打仗、治理朝政等並未過多涉及。第二,從鍾無艷的外在形象看,鍾無艷已非醜女,而是絕世美女,她的丑都是由外力暫時造成的。第三,作品都充滿了「無厘頭」式情節,增加了作品的搞笑性。第四,由知名導演製作,當紅明星出演,通過電影電視進行傳播,增強了大眾傳播的傳播效果。最終,鍾無艷的形象在當代成功塑造,並被大眾所接受。

網絡已經成為當代年輕人獲取知識的主要途徑。當前,對年輕人認知鍾無艷產生巨大影響的是騰訊英雄競技手游《王者榮耀》,鍾無艷是其中的一個英雄,其職業為戰士。在遊戲官網上對她的介紹:「歷史上的她」從《列女傳》取材。「英雄故事」則是遊戲自編:鍾無艷為人與魔種混血,她強健、性感(自稱),意志堅定(公認),天生神力,個性集古怪、冷僻、高傲為一體,以奪寶獵人的身份活躍在稷下。鍾無艷與一男子相愛結婚,但一場事故中,她的丈夫被潛伏的魔種所殺害,無所留戀的她,開始執著追尋魔種和魔種的秘密,對於想要阻撓她的人,她都以標誌性武器百萬噸大錘進行迎戰。鍾無艷在遊戲中的標誌性開場白為:「霸占!摧毀!破壞!」因此整個鐘無艷被塑造成暴力「御姐」形象,在遊戲中她是一個擅長控制的戰士身份。因該英雄的技能屬性,鍾無艷除了受廣大手游愛好者的喜歡外,同時也受到職業玩家的推薦。《王者榮耀》作為當前最炙手可熱的網絡手游,其必然對玩家的英雄認知巨大產生影響。一方面,該遊戲對這些人物的形象傳播確實起到了積極作用,擴大了他們的知名度。另一方面,那些與人物原型偏差較大的英雄形象會不會對玩家產生認知扭曲也是值得深思的問題。《人民日報》《光明日報》《中國教育報》等都對此進行了相關評論,何威等專家學者也通過《戲假情真:##_FORMAT_LT_##王者榮耀##_FORMAT_GT_##如何影響玩家對歷史人物的態度與認知》等論文進行科學論述。此外,《王者榮耀》的衍生動畫《王者?別鬧!》也在嗶哩嗶哩等視頻網站上被推送,該動畫講述各英雄在王者峽谷中的搞笑對戰日常,在第17、23、33等集中皆有鍾無艷的出現,其仍然保持著遊戲設定的御姐形象。

結語

總得來看,鍾無艷的形象在歷史的嬗變呈現了全方位立體化活態化的特點,其形象也是不同媒介傳播效能的可視化呈現,集中體現了多種文化作用力的碰撞與融合。

從媒介變遷對非遺人物形象變化進行梳理,是將非遺人物形象置於歷史語境、媒介場域進行分析,側重的是研究其形象的傳承性。媒介的變遷,從技術層面為人物形象塑造提供創作的可能,並爭取目標受眾提供技術手段。更重要的是,人物形象改變伴隨著媒介的變遷而發生的,呈現的社會屬性的變化,體現的是媒介主導者的是轉移變化,以及受眾審美情趣的變化,人物形象的改變需從歷史語境、社會環境進行分析。

特別值得注意的是,網絡信息時代的到來,給鍾無艷形象的塑造與傳播帶來了新的機遇與挑戰,「基於網絡社交的『圈層文化』在年輕人中逐漸成為傳統熟人社會的替代形態,網絡媒介環境開展的非遺普及傳播往往覆蓋面更廣,」鍾無艷所代表的非遺在這個網絡傳播文化場域中的將如何繼承與轉向是非遺人所必須面臨的時代課題,非遺人只有找准方向,採用行之有效的傳播方式,非遺才能被很好地傳承下去。

原文發表於《中華文化與傳播研究》2022年第12輯。

4.3從鯤化鵬、由文字到影像:論網絡文學的影像化

從鯤化鵬、由文字到影像:論網絡文學的影像化

王筍

摘要:《逍遙遊》作為莊子的代表作品,該篇充分體現了莊子的哲學思想。在該作中,鯤鵬有著由「鯤」化「鵬」的形象轉化,此時若將「鯤」與「鵬」勾連至網絡文學「文字」與「影像」,就可以很好地理解網絡文學的影像化進程。網絡文學首先依託於文字與影像才能實現作品的具體轉化,網絡媒介及其形成的媒介環境對網絡文學影像化的作用猶如水對之於鯤、風對之於鵬,體現的是「有待」的基礎性作用。另外將媒介環境作為一個錨點,就為認識事物的不同方面、認識該事物與它事物的關係提供了一認知點。對「鯤化鵬」的進程進一步分析,就會發現該進程是在環境制約下展開的,而環境在這場轉化中又以一個中間態「間」的形式進行著度量,亦即轉化雙方存在間性,這也是「有待」向「無待」轉化之關鍵。

關鍵詞:網絡文學;《逍遙遊》;媒介;華夏傳播

基金項目:2022年度淄博市社會科學規劃研究課題項目「媒介化進程下的文藝育人機制研究」(項目編號:22ZBSKB039)

道家思想代表人物莊子在其《逍遙遊》里記載:「北冥有魚,其名為鯤。鯤之大,不知其幾千里也。化而為鳥,其名為鵬。鵬之背,不知其幾千里也;怒而飛,其翼若垂天之雲。」鯤鵬作為兩個形象的合稱,在中國民俗、神話、文學等中多次出現,它亦是當代網絡小說東方玄幻、仙俠題材里最常見形象之一,例如:《鯤鵬九變》《洪荒之鯤鵬至尊》《吾名鯤鵬》等網文作品,小說的故事構建直接依託鯤鵬展開,《完美世界》《武神主宰》《獸王:黑暗獸王》等爆款網絡小說中也都有鯤鵬形象的出現。《逍遙遊》中鯤鵬的形象實現了由鯤化鵬的轉化,若將這一過程與網絡文學由文字向影像的媒介轉化進程進行勾連,會發現這兩個變化深層次的隱喻內涵,並能實現生態對話。

一、轉化:鯤鵬之形態變化

網絡文學是由網絡作家藉以網際網路為展示平台和傳播媒介進行作品傳播,大多是以文字文本的形式出現的,隨著網絡文學的發展,網絡文學的媒介化是在文字、動漫、遊戲、影視等不同媒介形態下發生的,而且這一媒介化進程在不斷加快,網絡文學的媒介化在價值取向、審美情趣、敘事方式、經濟效益等方面都產生了不同的變化。其中,網絡文學由文字向動畫影像的轉化就是最常見的網絡文學媒介轉化形態。影視動畫產業的成熟,網絡文學「結盟影視,整合資本,形成IP市場的『虹吸效應』。把文學原創、影視製作、傳播渠道整合為一個融媒體平台,實現內容生產與版權衍生的互動與借力,可以達成『1+1大於2』的增值功效」,在當今媒體融合環境下網絡文學的影視化已成為一必然發展趨勢。此時,再回看鯤鵬:鯤與鵬雖形態不同,但都是鯤鵬相異的外在形象,而且這兩個形象的轉變是存在一個時間先後的順序;簡單來說,鯤鵬之變是鯤鵬在不同環境中發生的形象適應。將鯤鵬之變與網文的影像化進行勾連:由鯤化鵬,這是鯤鵬的形象之變;由文字轉化為影像,這是當代網絡文學的發展趨勢,此時鯤鵬的形象轉化與網絡文學的媒介化進程就產生了外在的一致性,但這種一致性其實有著深層次的內涵,其中媒介力量起著基礎性的形塑。本文就從媒介視角切入,具體在東方玄幻、仙俠類網絡小說的動畫化進程中進行管窺,並試圖試發現網絡文學「鯤鵬」由文字之「鯤」向影像之「鵬」形態轉化中的媒介的形塑力量。

那麼,何為媒介?一個較為公認的媒介定義是從兩個範疇展開的。「關於媒介,媒介並不僅僅由物構成,其實現代所說的媒介被分為兩個範疇:(1)『在兩種程度、數量、質量、階段之間起著調節作用的東西』;(2)『中間人或中間物』,它可以是交易的象徵,一種藝術表現的材料,一種『大眾通信的渠道』,『一種用來記錄或複製數據、形象或聲音的物理材料』,『一種物質』(包括『生命組織能在其中得以生存的物質』),或某種能力,它能通過它對遠處的物體產生作用,通過它,印象得以傳遞而被人感知,或是能與死者進行交流的通靈人。」從這個定義看,媒介不能僅僅是物,可以是人,亦可是一個中間態。因此對網文從文字向影像的轉化進行分析時,不應該僅僅圍繞文字、影像的媒介形態進行分析,還要分析在溝通文字與影像的中間態的那些調節的種種力量,即分析在媒介化進程中不同媒介所形成的媒介環境的基礎性作用、分析在媒介化進程中作品生成與媒介依存間的底層邏輯。將《逍遙遊》的鯤鵬之變與網絡文學影像化進程進行對話,這就是通過古今對話的方式,探究對待媒介應持的「有待」與「無待」之思。

二、文字:鯤鵬之原始形態

文字作為人類最基礎的交流溝通媒介,能夠跨越時間、空間的限制進行信息傳遞,以賦涵意義的符號形式保存了內容,她無疑就構成了文明發展之基。文字在記錄著人類發展的同時,也在發展著人類的思維。關於文字的媒介作用,人類聖賢先哲最開始是持有一個非常審慎的態度,例如柏拉圖就認為,文字有著類似「皮下注射」般的直接作用,他在《裴德羅篇》中就寫到:「如果有人學會了這種技藝(書寫),就會在他們的靈魂中播下遺忘,因為他們這樣一來就會依賴寫下來的東西,不再去努力記憶。他們不再用心回憶,而是藉助外在的符號來回想。」在蘇格拉底看來,書寫好比一個思想的精子庫,受精可以在兩個不認識的人之間發生,可以跨越巨大的時空距離對他們之間的結合進行操控。孔子等亦是秉持著「述而不作」的態度對待書寫。當然,文字的媒介作用雖然不會如此直接,但影響巨大也是不爭的事實。媒介學者麥克盧漢就認為「媒介是人的延伸」,能夠延伸人的感覺。「媒介作為人的延伸是對人的某種能力的模擬、增加、卸載、替換和淘汰。」彼得斯的媒介哲學觀里有著基礎型媒介的觀點,其中文字就是一種基礎型媒介,「文字能將時間轉換為空間、空間轉換為時間、聲音轉化為視覺、視覺轉化為聲音,這些轉化都是通過外部材料實現的,文字也因此成為了技術性媒介。」不管怎麼說,無論是從工具論還是本體論出發,文字在傳播中作為最基礎的媒介這一事實是大家公認的,至於文字所產生的具體作用,是「有待於」文字所處的媒介環境,需要從環境入手進行具體分析。

網絡文學是藉助網絡平台展開的文學創作,文字就是網絡文學的初始形態,即「鯤」。網絡小說的「鯤」之大主要體現在以下幾個方面:一是體量上。網絡文學文本體量巨大,一部網絡小說字數都以百萬字進行計量,大大超過了其它的小說體量。據《2021年中國網絡文學藍皮書》的數字統計,僅2021年,全國45家主要網絡文學網站全年新增作品250多萬部,新增1787億多字,存量作品超過3000萬部。這足見網絡文學增速之快與增量之大,這些數字在以往的時代,都是不可想像的數字。二是形式上。網絡文學的創作者與受眾都是多元且群體數量龐大,故網絡文學在創作題材、創作內容、創作語言等各方面也是多元的,小說、散文、詩歌、戲劇;都市、玄幻、懸疑、耽美;非職業化與職業化……包羅萬象、氣象萬千。三是影響上。對受眾影響上,網絡文學在誕生之初,曾被妖魔化,並被家長、老師列為「禁書」。造成該境況的很大一部分原因就是網絡文學對受眾的影響過大,青少年很容易與網絡文學所塑造的人物產生共情,並沉溺於該作品的情節之中,並影響了個人學業與成長。另外網絡文學在經濟效益轉化上也發展迅猛,並形成了網絡文學產業,刺激著中國經濟。為何網絡文學的文字能夠產生如此大的魔力,這就需要看「文字之鯤」所待的「網絡之水」。「覆杯水於坳堂之上,則芥為之舟;置杯焉則膠,水淺而舟大也。風之積也不厚,則其負大翼也無力。」莊子通過鯤鵬所體現的逍遙遊思想首先是「有待」的,鯤之大是要有待於水的。「好風憑藉力,送我上青雲」,文字因為有待於「網絡之水」,藉助網絡的力量才實現了「鯤之大」。網絡形塑的媒介環境,是網絡文學得以依託文字進行有待創作的基礎:網絡突破了時空限制,可實現即時、隨地傳播;網絡突破了身份的限制,發布者與受眾或實名或匿名進行信息的傳受;網絡突破了篇幅大小的限制,作品體量任意;網絡審核相對寬鬆,創作題材、內容等多樣;再加對於作者的文字變現速度快、針對受眾獲取成本低等,文字與網絡一經結合,就產生了瑰麗奇幻的化學反應,讓受眾不覺間被網絡文學所吸引,網絡文學就產生了不可估量的傳播效果,網絡文學文字之鯤實現了在網絡之水中的暢遊。

三、影像:鯤鵬之變化形態

影像,作為一門時空的藝術,其形成的根本原因就在於依託視覺暫留原理,將定格的圖像在時間軸上排列,形成了動態的影像,時間就包容了影像,或者說,影像就切割了時間,並在平面的空間進行凝結。「電影和那一瞬間只能表現一個空間點的線性進行的時間藝術相比,多了立體空間;它和具有同時性的在一瞬間表現一個面的空間藝術相比,多以運動時間。正是這第四個維度——時間,是電影有了運動,從而獲得了自己的生命。」跟文字相比,文字雖然是線性排列,但受眾可以根據自己的需求去自由地順序、反覆、跳躍式閱讀。但對影像視頻的觀看,需要在時間線上進行順序播放。網絡的出現,出現,尤其是移動客戶端的出現,讓受眾對讓文字與視頻的獲取方式、信息接受方式更加便捷,任意獲取文字、視頻等。值得注意的是,受眾在觀影過程中雖可以通過倍速或者拖動按鍵等方式對視頻播放節奏進行把握,但大家依然無法超出時間對影像在時間線上的線性制約。同樣作為可以敘事的文藝形式,網絡文學在由文字向影像進行轉化中、在敘事中,就不得不考慮「時間」的制約。這也是當代網絡文學影像化過程中所面臨的很難突破的問題。玄幻、仙俠等網絡小說的體量大多都非常巨大,在對這些作品進行影視改編的時候,就不得不考慮時長的問題。小說的時間跨度大、地點轉換頻繁,故在進行影視編劇時就只能採取對原著時空敘事進行改編或者重編的方式,此時往往會直接大量刪減那些針對推進主線敘事來說非必須的情節,大大弱化甚至去掉配角的情節線,以減少場景搭建、人物塑模等,最終降低製作成本。對於那些必須有但用影像較難展開或者製作成本較大的情節,則採用「旁白」這種低級處理方式進行敘事過渡。這種「魔改」方式也就成為一些「原著黨」對影像化後作品持有強烈不滿態度的一個重要原因。像《斗羅大陸》《神墓》《仙王的日常生活》等這些熱映的網絡小說影像化作品都曾或多或少因為劇情缺少或改動而引發受眾的「吐槽」。當然有的作品也試圖增加配角的戲份,給他們重新設置一些情節,但受眾似乎並不買帳,因為這樣的情節增加是在主線敘事都不完備的情況下的硬植入。例如動畫作品《凡人修仙傳》,該作創編並強化了主角韓立的第二任的師傅李化元與其紅拂師姐的感情線,這種加戲方式雖可賺取部分受眾的眼淚,但對整個敘事來說作用並不大,已打破了該作原定的敘事節奏,影響了作品的整體敘事,故很多受眾對此進行了詬病。正是網文在向影像化的過程中面臨如此尷尬之境,其生成的作品就出現了主角形象不豐滿、配角形象「臉譜化」、其他人物「無臉化」的情況。總的來說,文字向視頻進行轉化,就面臨著兩個矛盾,即:作品與改編作品的矛盾,依託媒介的文字呈現與影像呈現的矛盾,而這矛盾的生髮點還是在原作「鯤」身上,以鯤作為了一個錨點,鯤化為視頻之鵬,進而引發對鯤鵬之變的對比認知。

針對錨點,彼得斯將人類存有比喻為一艘船:船當然不只是它的錨,但是如果沒有錨,船就會四處漂泊或撞毀。錨能將船系在它應該停留的位置,人類的存有也需要這樣的錨。將範圍縮小,是不是就可以認為,認知一物就是通過對另一物進行的錨定,並以此為錨點展開認知。老子在《道德經》中云:「天下皆知美之為美,斯惡已;皆知善之為善,斯不善已。故有無相生,難易相成,長短相形,高下相傾,音聲相和,前後相隨。」一方總是要藉助另外一方進行展現,相輔相成。當然莊子在其「有待」的修辭中,也有蜩、學鳩與鯤鵬等的一個對比,對一事物的認知是藉助另一事物進行中介思考。《逍遙遊》中主體鯤鵬,它雖有鯤與鵬形態的相異,但這是鯤鵬的不同形態,即一物的兩個方面,是同異偕行的一體,故要對鯤鵬進行理解,就應將二者互為錨點,並以此展開異同的對比分析。網絡文學作品在視頻化的過程中,視頻作品要依託於網絡文學作品原著。因此,鵬之大,是源之於鯤之大;網文的影像化作品之大,源自於網文作品之大:一是,體量上。網絡文學的體量之大,就造成了由網文轉化而來的動畫的集數也非常之多。截止日前,由網文改編的熱門動畫:《斗羅大陸》更新至245集、《獨步逍遙》更新至249集、《武神主宰》更新至284集、《萬界神主》更新至308集、《萬界仙蹤》更新至347集……二是,人氣上。當代中國盛行IP改編的根本性原因就在於,IP已形成了廣泛的粉絲基礎,對此IP進行改編就保證了受眾數量,無論這些粉絲是忠粉、黑粉、還是路粉,只要受眾點擊觀看,就可實現流量變現,而這些IP改編作品也往往不辱所望,都會出現「未播先火」的現象,最後都為票房收入提供了保障。現象級的網絡文學作品已擁有著龐大的受眾群體,故對這些作品進行影像化並上映時,它們的播放量都十分驚人,例如《斗羅大陸》,其開播後24小時播放量破1億。

需要注意的是,文字與圖像畢竟是兩種不同的媒介形態,受眾對文字實現的是一綜合感官的想像的過程,而影像作為一門視聽藝術,更多的是對人類視覺聽覺的刺激,影像實現了對受眾具象化的影響。網文在由文字轉向影像的過程中,二者亦必然存在媒介形態的相異性,這種相異性必然伴隨著網文向影像轉化的全過程。網絡文學以文為媒,由個人就可完成,投資成本也低。網絡小說作者在對小說構建的時候,可以在敘事中加入大量的個人的主觀抒情、場景描寫、細節刻畫等等,而且不受篇幅的限制,能夠同時展開多條線索的敘事、多個人物的刻畫,但對這些內容進行影像化時,影像是很難實現的。例如,角色與環境之間的關係,可以通過大段文字進行描述,但影像化過程中卻難行,如果不用心理獨白的方式,只是通過鏡頭展現,受眾固然可能獲取到這些符號所承載的象徵意涵,但難度較大,且可能需占用劇集過多時長比重,這是大多影視作品出品方所斷然拒絕的無用功行為。另外影像作品中的敘事依靠的是具體情節,而情節必須依託人物及人物動作展現,受眾是在人物的動作中對敘事進行理解。因此在小說中,人物間的動作描寫可能不多,但在向影像進行轉化時,其中「打鬥戲」就經常成為作品敘事的重點與亮點,讓「炫」成為吸引受眾的一大賣點,即使一場高質量的打鬥場面會讓後期製作上需要更多的技術支持、耗費更多的製作時間、燃燒更多的經費。網文影像化的作品的這種重動作、重敘事的製作方式,就會導致了作品人物塑造性格單一、形象不豐滿的境況。當然,這並不是說,動畫就不能實現高質量的敘事、豐滿人物的刻畫,國漫電影《哪吒之魔童降世》《大聖歸來》《白蛇:緣起》《大魚海棠》、網絡動畫片《羅小黑戰記》《霧山五行》等都製作非常精良、敘事節奏強、人物塑造成功。具體分析看,這些作品雖然也為IP改編,但它們是在原有IP上進行的故事架空重新敘事,且敘事相對集中,故這些作品都有著自己的敘事體系,編劇時不用考慮原著的敘事節奏,作品能夠根據資金投入、技術支持等情況確定製作時長跟品質,不用受原著大體量的網絡小說的敘事桎梏。因此,此時的這類作品之「鵬」雖與「鯤」相關,但不是由「鯤」而化。總的來說,網文要實現高質量的影像轉化,須對原始之「鯤」進行深層次解讀,在其基礎上進行轉化,才有可能實現跨越式的品質提升,這種創作態度也是莊子「有待」思想的一個體現。

四、環境:鯤鵬之有待與無待

關於媒介的研究已從工具論向本體論展開,研究的層面也越來越深入,或者說,關於對媒介的研究已經向媒介哲學開始轉向。具有豐富媒介想像力的彼得斯在其著作《奇云:媒介即存有》中開篇就指出了媒介與環境的關係:「媒介是容器(vessels)和環境(environment),它容納了一種可能性,這種可能性又錨定了我們的生存狀態(existence),並使人類能『為其所能為』。」媒介在對人類信息進行中介的時候,就塑造了人類的傳播環境,並用這個環境制約著人類的傳播行為。而「媒介學」的提出者,法國學者德布雷在對媒介進行論述的時候,從「傳承」的角度提出了一個相對宏觀範疇「媒介圈」(médiasphère)概念,並具體細分成了話語圈(文字)、圖文圈(印刷術)及視頻圈(音像)。「每一個獨立的因素由於他們的不同而代表一定的意義,沒有一個『圈』能夠在不考慮其他的『圈』的情況下單獨存在。」不可否認,當前我們進入了一個網絡信息技術時代,但我們正在經歷的媒介圈是一個依託網絡信息技術而形成的「融媒介圈」。在這個圈裡,各種媒介融合,難分彼此,互相轉化。正是在這種媒介環境下,誕生於這個環境中的網絡文學又受這個媒介環境的制約,但同時網絡文學又可以依託於這個環境進行內容創作與轉化,實現由鯤化鵬。在莊子論述的「有待」的思想里,鯤游於水,有待於水;鵬翱於空,有待於風。當今網絡文學的媒介化依託不同媒介形態進行發展,那些由網絡文學改編而來的網絡動畫更是取自於網絡又依託於網絡進行傳播。在網絡主導的融媒介環境中,網絡起著基礎性構建作用,而網絡本身在傳遞信息的過程中,其承載信息的信號是看不見摸不著的,但猶如一個幽靈般伴隨,觸及到人類生活的方方面面,網絡信息技術雖沒有改變文字、影像等的媒介性質,但卻加速了與它媒介的轉化、融合。這個基礎性網絡媒介內構外顯了一個網絡信息環境,然後與它媒介共同構成的媒介融合環境就導致了文藝創作形式、用戶接受方式、大眾審美情趣的改變,讓傳媒業態發生了劇變。網絡文學之鯤、鵬正是在有待於這個環境下,開始「絕雲氣,負青天,然後圖南,且適南冥也」。以後的媒介圈的發展如何,只通過技術上與理論上的暢想與實踐引發,其中「元宇宙」的提出就為媒介的未來提供了一個發展可能。現在對元宇宙的概念,學界雖還沒有一個統一的規範的概念界定,但它依託媒介又超脫媒介的理念還是可以基本達成一致的,這其實與網絡文學的想像是相一致的(如網遊小說)。這種「即—離」之思,其實就是莊子「有待」到「無待」的哲學思想的體現。當然伴隨該媒介暢思而來的,是大家「葉公好龍」的媒介心理,是喜迎、敬畏還是害怕?這其實也是網絡文學所要面臨的媒介環境反思。

至於媒介轉化的中間態的,絕不是一個兩元對立的狀態,因為兩個區別又統一的兩個事物或兩個方面,二者並不是非此即彼的關係,而是存在著的一個中間態。「肯定廓落或間性就是肯定其中發生的所有偶遇、互動、相互激發、共同演化、相互依存、事故、突變、生成、轉變以及變形。在這樣一個世界裡,沒有什麼會模仿理型。」這種間性往往是一種狀態,對於這種間性狀態,老子很早就有所認知,他提到:「穀神不死,是謂玄牝。玄牝門,天地根。綿綿若存,用之不勤。」這就很好的說明了陰陽的互為主體性,並用「門」具體來把控。謝清果針對媒介哲學視域下的中華之「門」進行了闡述,認為:「『門』以開與關的方式來彰顯其區別內外的功能,同時也顯露出它聯繫與區隔的姿態,甚至演變成社會地位的象徵和心靈世界交往的隱喻。」這種媒介之門的間性,體現的是一個處於中間態並可以中介、度量的非實體的哲學之門,一個將「道」與「名」相統一的「玄之又玄,眾妙之門」。作為老子之後的集大成者莊子,也提出「若夫乘天地之正,而御六氣之辯,以游無窮者,彼且惡乎待哉!」。在莊子的哲學觀里,要認知真正的「逍遙」需要通過「心齋」「坐忘」等方式以達到「無己」「無功」「無名」,是「無待」的逍遙。這種「待」其實就是一「門」,就是「有待」與「無待」的中間狀態。當代網絡文學依託不同媒介進行轉化,最後呈現的是不同媒介展現的作品等,但在這些轉化的作品之間理應存在一個中介的狀態,並由這個「間」對作品進行把控,這個「間」以環境的形態存在。具體來說:一個是,作品本身所營造的環境。文藝作品的中心應該是人,展現的是人與人之間的關係、人在環境中的關係,並引發情節,由人讓這個作品及其作品營造環境富有了人性。故文學作品在轉化過程時,應對作品的基礎「環境」進行一個合理的過渡轉化,而在這個轉化過程中人性的批判視角與人文視角應是對這個轉化狀態「門」的把握。其實關於科學技術的發展,有很多學者持有一個謹慎甚至是一個悲觀的態度,例如弗盧瑟就認為人類正在進入一個技術圖像化的世界,技術性影像「魔法般重新建構了我們的『現實』,(把現實)轉化成一個『全局的影像情節』。從根本上講,這就是『遺忘』。人忘記了生產影像是為了讓自己在這個世界上辨明方向。他再也無法破解影像,而是生活在影像的功能中:想像力成為了幻覺」。因此堅持人性就成為了人文與技術的一個中間態的把關門。這也是網絡文學再生與轉化最應關注的問題。另一個是,媒介環境。作品要進行媒介轉化,必須依託特定媒介展開,故作品轉化要注重媒介環境,媒介環境是作品形態的體現。再一個是,政治環境。作品應是人民的作品,為人民服務,這就需要作品要與時代、與歷史、與人民等相協調,這是作品生命力的呈現。總得來說,只有對「間」之環境形態進行把握,才能實現網絡文學及其轉化在「有待」中實現「無待」。

結語

在網絡文學的媒介化進程中,媒介不僅僅是一種媒介工具,通過不同媒介可進行不同媒介形態的創作,這是莊子「有待」式思維;媒介更應該是一種媒介思想,它對作品的媒介創作轉化提供了一種環境狀態、一種中介狀態,此時的狀態不但勾連著彼此,更可以塑造一種媒介環境對創作進行制約,以「間」的狀態度量雙方的量的存在,體現的是莊子由「有待」向「無待」進行逍遙的境界提升。因此,由鯤化鵬,其實恰恰是網絡文學媒介化的一個隱喻。

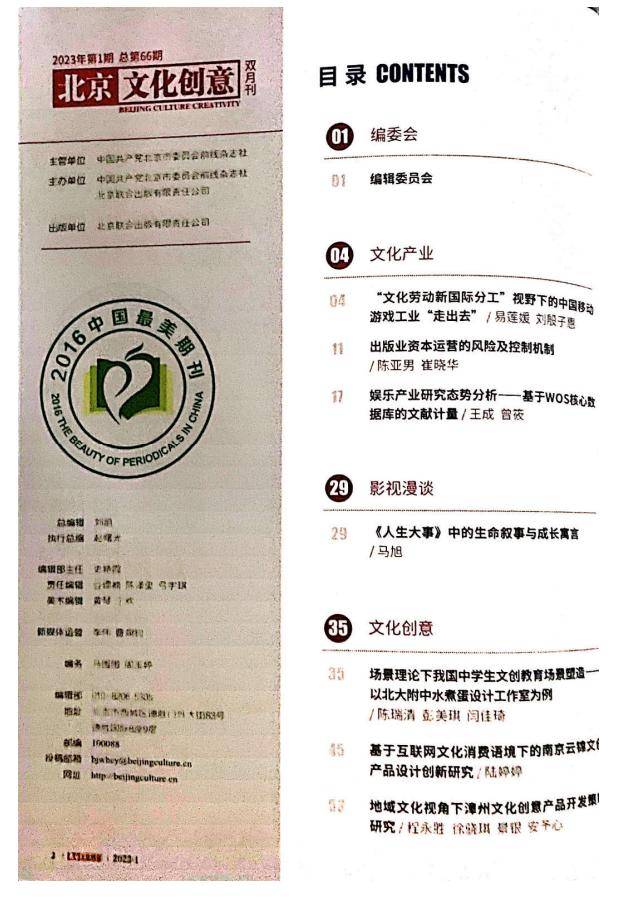

原文發表於《北京文化創意》2023年第1期。

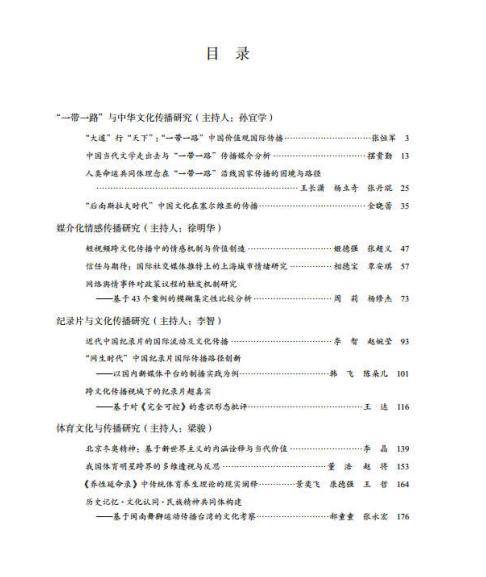

4.4主持「傳統文化現代化詮釋與轉化研究」專欄

傳統文化現代詮釋與轉化

王筍

「媒介學」提出者德布雷認為「傳承指的是在時間中傳遞信息,確切地說,是在不同的時空方位內進行的」。對中華優秀傳統文化的傳承是一集合、是一過程,傳承既是與古代進行對話,進行當代闡釋;也是以傳統為內容,進行現代轉化;最終實現的是對中華優秀傳統文化的傳承與發展,賡續華夏文明。

「儒釋道」作為中華優秀傳統文化的主幹,其諸多著述典籍承載著深刻的思想精髓,其中《壇經》主要記載了禪宗六祖惠能得法的經過和惠能說法的內容。黃曉軍的《##_FORMAT_LT_##壇經##_FORMAT_GT_##的傳播思想及其當代價值》用現代的傳播思想闡釋《壇經》:在內向傳播上,《壇經》的特色是以自性觀人性;在人際傳播方面,《壇經》提倡無諍的思想;在教育傳播方面,《壇經》呈現的層次論、對法和不說破的思想富有啟發性,並認為這些思想對於當下客觀理性傳播態度的形成、和諧傳播禮儀觀的建立、回歸教育傳播本真具有重要的參考價值。

在華夏文明的傳承中,一個個經典的人物形象在傳承中被廣大民眾接受,並在不同時期、不同媒介中不斷發生嬗變。王筍的《基於媒介變遷的非遺人物形象演變梳理——以鍾無艷為例》對齊文化的標誌性人物鍾無艷的形象進行了集中梳理。從梳理看,鍾無艷可見形象的嬗變過程從西漢一直持續到當代,從《列女傳》的文字記載到網絡手游《王者榮耀》的網絡呈現,其中劉向的歷史記錄是其形象源起,鄭光祖的元雜劇為其藝術形象奠定了基礎,鼓詞《英烈春秋》將其形象塑造得成熟,電影、電視、手游的出現則引發其形象在當代發生再變。在鍾無鹽的形象演變過程中,媒介的變遷對其影響作用巨大。

中華優秀傳統文化的傳承需要藉助一定的媒介進行實現,李承志的《「儒學」與「紀錄片」的解構性比較——試論二者的共通互濟關係》對儒學與紀錄片進行比較研究,將儒學與紀錄片兩者作去熟悉化處理而進行解構性比較並加以重構後,二者被解構出了本質、功能以及傾向諸元素,並認為儒學和紀錄片大可融通互濟,儒學與紀錄片的共通互濟是一種「現代性訴求的民族性表達」。

當下,河南衛視因為「奇妙游」國風系列節目頻頻出圈,從春晚上的《唐宮夜宴》、到以博物館為主題《元宵奇妙游》以及前兩天的《七夕奇妙游》,推出的每一期節目都爆火,該系列節目已成為「兩創」背景下的中華優秀傳統文化轉化的典型。李珊、吳斌的《時間與媒介:河南衛視「奇妙游」系列節目的圖像化構建》正是圍繞該節目展開分析,主要從時間維度來闡釋媒介是如何構建圖像的,從「時間的味道」和「時間的分叉」兩方面分析得出,現代性是一種時間斷裂狀態,人與技術之間呈現出一種不穩定狀態,最明顯的表征就是媒介時間成為影響人們現代性時間感知的形式之一。

總的來說,本欄目所收錄文章都試圖探索中華優秀傳統文化的的當代價值,並試圖分析當代其在轉化過程中的實踐意義,究其根本,都是在闡釋中華優秀傳統文化如何被傳承的問題。

原專欄語發表於《中華文化與傳播研究》2022年第12輯。

4.5同異偕行:《典籍里的中國》的時空觀

同異偕行:《典籍里的中國》的時空觀

王筍

摘要:央視欄目《典籍里的中國》通過古今對話的形式,讓古聖先賢與當代讀書人產生對話。這檔欄目的成功,與本欄目所呈現的時空觀有著巨大關係,欄目塑造了一個同異偕行的時空:這個時空是由不同的時空共同構建的同一時空,體現的是古與今的交流;這個時空是通過不同媒介塑造的,是文字、戲劇、電視等共同構建的時空,欄目具體敘事是在不同的傳播形式中展開的。而不同時空能夠偕行構成的同一時空的關鍵在於華夏文明的內核的存在,即華夏文明是一綿延賡續的文明。

關鍵詞:典籍里的中國;時空觀;華夏傳播

基金項目:2022年度淄博市社會科學規劃研究項目(22ZBSKB039)

自《典籍里的中國》開播以來,受眾對其好評如潮。《典籍里的中國》欄目組依託《尚書》《天工開物》《史記》《道德經》《傳習錄》等11部華夏典籍創編了11期節目,通過每期節目,讓這些涉及哲學、歷史、醫學、地理等不同的方面的華夏典籍在受眾眼中活了起來,實現了對華夏文明的整體展示,讓各異的時空在這個欄目構建的共同時空里偕行,用讀書人與古聖先賢跨越時空的對話交流方式,弘揚了中華優秀傳統文化,是對中華優秀傳統文化的「兩創」實踐。

關於如何傳承經典,賡續文明,中央電視台已進行過多次成功探索,相繼製作了一大批精品欄目:《百家講壇》等事對經典的深入解讀,側重於文本分析;《經典詠流傳》《中國詩詞大會》等側重於「實用性」,在用中尋找經典的價值,對經典的「歷史性」解讀相對不夠;《國家寶藏》等對經典也有所涉及,但更側重於所宣傳文物的價值——值得注意的是,該欄目整體敘事方式是將古與今進行了模塊化介紹,可實現古今對話,展現了該欄目的時空觀念。「優秀典籍,既是中華民族的共享記憶,也是我們與歷史的精神接續。既見證了我們的昨天、觀照著我們的今天,也將福澤我們的明天,福澤中華民族後世千年。」[1]《典籍里的中國》正是在這種昨天、今天、明天的時空觀念下進行的探索與嘗試,對欄目中的每期節目進行創作,構建不同時空;而這些不同的、交錯的時空是在華夏時空這同一的時空下展開的,這個整體的華夏時空是在華夏在時空發展中形成的共同體;因此,《典籍里的中國》展現的是一同異時空偕行的時空。「傳播是在一個空間中完成的,是在同一個空間——時間——領域當中的信息運動,是一個長長過程中的節點;而傳遞強調時間的維度,意味著是在不同的空間——時間——領域當中的信息的運動,是基於參與者的能動性和環境要素的結果。」[2]「傳播是長期過程中的瞬間和廣泛集合體中的片段。而這個廣泛的集合體,我們將稱之為傳承。」[3]正是在這樣的時空的存在與傳播理念下,《典籍里的中國》通過不同媒介構建了時空,最終通過「跨越時空對話」的方式講述經典,讓經典在部分與整體間「活」起來,讓不同時空在同一個時空里進行偕行。因此,該欄目的時空觀是其一大亮點,也是本欄目成功的一關鍵。

一、哲學中的時空觀:人為焦點

時空,作「時間和空間」[4]意,《辭海》對時空觀進行了收錄,解釋為,「(人)對於時間和空間的根本觀點」。[5]中國古代典籍也多對時空進行論述,例如「宇宙」「乾坤」「久宇」「寰宇」等皆含有時空之意,老子也認為「有物混成,先天地生」[6],而「道」是天地萬物的根源。謝世俊則認為「這(宇宙)是迄今在中國典籍中找到的與現代『時空』概念最好的對應」[7]。《屍子》對宇宙進行了具體解釋:「天地四方曰宇,往古來今曰宙。」[8]在《莊子·齊物論》也記載有「奚旁日月,挾宇宙,為其吻合」[9],這裡的「宇」就代指一切空間,「宙」則代指一切時間。而「孔門哲人把永恆和超越放在當下即得的時間中」[10]。簡言之,我國先秦諸子在當時已經形成了自己的時空觀。時空作為哲學的基本命題,同為軸心時代的柏拉圖也有著自己的時空觀,並論述了生活的空間與地球表面的關係,抽象出了「本質」的概念。[11]康德受柏拉圖的影響,從唯心主義出發,對時空進行了整體的論述。康德認為,從空間和時間中,人類開始他的認識過程,認識必須在空間中認識,認識也必須在時間中認識,[12]「空間和時間以及它們所包含的現象絕不是在我的表象之外自在地存在著的東西,而僅僅是表象的樣式」,「感官的對象只能存在於經驗之中」。[13]在康德眼中,先驗感性論除了空間與時間兩大要素往外,不能再包括其他要素,空間與時間是「純粹直觀」和「純粹形式」,他的時空觀是形式在先的思想,是形而上的。陳元暉評論說,空間和時間是人類認識的起點,也是康德的先驗論的認識論的理論起點。[14]費爾巴哈則提出了與康德相對立的時空觀,「空間和時間是一切實體的存在形式。只有在空間和時間內的存在才是存在」,「一種無時間性的感覺,一種無時間性的意志,一種無時間性的思想,一種無時間性的實體,乃是不存在的東西」[15],費爾巴哈的時空觀是唯物主義的。辯證唯物主義時空觀則是與先驗主義的時空觀相對的,「一切存在的基本形式是空間和時間,時間以外的存在和空間以外的存在,同樣都是非常荒誕的事情」[16],空間跟時間都是物質的,空間概念和時間概念都是現實的空間和現實的時間在人腦中的反映,物質性也是唯物主義時空觀的基本特徵。總得來說,哲學裡里的時空觀,唯物主義與唯心主義的焦點在何為第一性,但二者對時空統一性都是認可的,認為無法將時空割裂開來進行認知。

愛因斯坦提出了相對論,這對空間和時間的科學概念引發了根本變化。「相對論的本質是相對的,它以運動、空間、時間三個概念的貫徹一致的物理解析為基礎」[17],「相對論概念的建立,就在於堅持認為:如果不知道什麼是絕對的空間和時間,原則上我們可以不承認這種觀念」[18]。直到現在,已知的自然規律都是用在三維空間和一維時間裡;時間和空間是彎曲獨立、互相分離的,愛因斯坦定義的空間裡,前三個分量就是通常空間的三個分量,並把時間分量作為第四分量,這樣就構成了一四維空間,即閔可夫斯基空間,此時的空間就是愛因斯坦提出的「空間-時間」。另外,愛因斯坦的相對論引入了參照物的概念,提出了相對的時空概念,這種相對時空觀就很好地解釋了文學藝術作品裡塑造的時空,其實,相對性就可作為藝術時空的阿基米德原點,以不同參照物讓人們在這個不可分割的時空里找到了立足點,並通過這個點對時空進行認知。紀伯倫在《論時光》里寫到:「你要測量那不可量、不能量的時間。你要按照時辰與季候來調節你的舉止,引導你的精神。你要把時光當作一條溪水,你要坐在岸邊,看它流逝。」[19]紀伯倫就是站在空間內一點對時間進行測量,對時空進行感知。似乎每個文學藝術家都是一個出色的時空建築師,可以將任何有形與無形的材料作為時空的構建材料,並以一個參照對象作為衡量時空的原點,構建了自己的時空,文學藝術作品能夠構建在不同維度時空中進行跨越的多維時空。唯物觀也好,唯心觀也好,文藝作品中的時空塑造已經化作一種時空感知,一種時空認知心理:在有賴於記憶的基礎上形成的時空知覺和時空概念下進行的時空的擴展,形成的是具有個性的「時空觀」,建築的是自己的時空世界。唯物觀與唯心觀的焦點最終仍置於人上,對於人能能動地創造主觀的時空是萬口一辭的,人性也只有在時空中才能展現出來,因此人就成了人認識時空的一個中介,每個人也可塑造了一個相對的時空。「概念和具體的東西並不是一類的,而是屬於兩個世界的,所以不是並排著的。這裡所說的兩個世界是就邏輯上的,不是就空間上的」[20],「藝術本來是在一定時空中的。它有時代性、歷史性,恰恰是藝術把時空凝凍起來,成為一個永久的現在」[21]。而中國人的藝術也在東方美學時空觀中大放異彩,戲曲的程式化、書法繪畫的飛白留白、華夏審美中的餘韻等都體現了中國人的時空審美情趣,但不得不說的是,中國人的審美觀是建立在對整體的審美上的,部分必須與整體和諧。針對《典籍里的中國》,該欄目是在自己的時空觀下以當代為基點構建了一個新的時空世界,這個時空是多時空交錯的,帶有很強的中國人的審美情趣,是在用中國人的審美方式品讀華夏典籍,傳承華夏文明。

二、文字的時空:構建之基

《典籍里的中國》能夠製作成功的前提是《論語》《孫子兵法》《本草綱目》等的文字記載,典籍是以文字作為媒介將內容進行儲存與傳播的。在製作方式上,本欄目每期依託一部典籍進行節目創作,直觀上看,每期都是各行其是的單獨模塊,但是仔細分析,會發現,《典籍里的中國》找到了一個串聯這些典籍的華夏文明的核心。麥克盧漢認為,書面詞實現了以眼睛代替耳朵,「言語的作用是把人和人分開,把人類和宇宙無意識分開」,而「個體的分離性、時空的連續性和法典的一致性,是有文字的文明社會的首要標誌」,「文明以文字為基礎,因為文字使文化一致的加工過程,這一加工的過程考視覺的時空延續,時空延續又靠的是拼音字母表」。按照麥氏的理論,文字實現了對時間的壓縮,將時空中的內容用文字的方式進行了記錄、封存與傳播。麥氏同時也認為,中國的會意漢字之類的文字能夠將意義和知覺固定下來,形成的是部落文化,「部落文化不可能接受獨立的個體和分離的公民。他們的空間概念和時間觀念既沒有連續性,有沒有一致性;而是有強烈的同情性和抗壓性。」[22]法國學者德布雷也認為,漢字的功能:保留了明顯的集體特徵。[23]所以按照他們的理論,華夏文字形成的是一個部落文化,而這個部落文化其實就是華夏文明,這是一個共同體的文化,這種文化的傳承是在某些共性的知覺下傳承的,有一個認知的基礎,而不是如拼音字母所含意義的主要靠硬性的記憶傳承。羅素同時認為中華文明的穩固所在的原因為是使用表意文字,他也認為,寫在紙面上的一個詞必須表示一個聲音,但中國人看來,這個詞表示一種思想。[24]正是這種不變的思想,讓構成該文明的各部分雖呈現時間與空間的區隔與變化,但華夏文明終是一個賡續的部落文化共同體。華夏文明的這賡續一體性的內核,就為《典籍里的中國》很順暢地實現構建交錯時空、實現跨越時空對話深埋了堅實基礎。在欄目《典籍里的中國》中,雖然每期節目只對其中一部典籍進行介紹,讓每部典籍都獨立成章,但是這些典籍並不是孤立無援地存在,而都由一華夏文明的精神內核進行勾連,這可能是《史記》《天工開物》等期中體現出的家國情懷,也可能是《尚書》《論語》等期中的仁與禮的思想。《典籍里的中國》在一種賡續不斷、總攬全局的思想格局下對每期節目進行編排,這其實也就展現了華夏時空觀,這個華夏時空就如同糖葫蘆一樣,華夏文明的內核作為中心的杆,該杆串聯著在不同歷史時空結出的果實,這些果實有著排列的順序,不同文化可以在整串糖葫蘆中找到各自的位置,同時這些不同時空的果實也可以通過中間的竹籤實現與其它時空的對話。

文字本身就可以實現跨越時空的對話。「任何複雜的社會,只要它需要憑藉某種物質來管理時間、空間和權力,我們就可以說這個社會擁有的媒介。」[25]「文字能將時間轉換為空間、空間轉換為時間、聲音轉化為視覺、視覺轉化為聲音,這些轉化都是通過外部材料實現的,文字也因此成為了技術性媒介。」[26]因此書寫是可以對時空進行壓縮的,是一種超越時空的媒介。「書寫意味著將現實世界中的事物及事件轉化為符號概念,再按照抽象的邏輯思維能力將這些符號以線性展開的方式排列成文本。」[27]文字的這種線性展開針對的是文本的認知過程,在書寫與閱讀中需要進行線性的運動。但「恰恰是由於文字具有非線性特徵,所以文字在所有媒介史中都占據了核心位置」,「所謂線性特徵,其實不過是文字和閱讀的一個方面而已,過分強調文字的線性,會讓我們忽視了文字作為媒介的重要的特徵:它的空間性使得時間逆轉成為可能」。[28]側重於文字的文本的線性,其實是在文字的本體論上進行闡釋,但是從本體論上來看,文字的非線性才是其根本,由於文字的出現,歷史成為一個支離破碎的據點,如一顆顆明暗相異的星辰,但正是這些時空星辰相異,我們才可以立足一個星辰並認識這顆星辰的同時,還可以越過銀河,通過這顆星辰與其它相異星辰對話,最終實現與這個星辰宇宙對話。這種對話方式恰恰就是《典籍里的中國》欄目的創作方式,從不同時期的典籍出發,實現了當代讀書人與春秋時期的老子和孔子、戰國時期的屈原、漢代的司馬遷、明代的宋應星和李時珍等典籍創作者的跨時空對話,而且在不同期的節目中,先賢和讀書人還與大禹等古聖先賢進行了對話,真正實現了不同的典籍在同一個華夏文明環境中的跨越時空對話。

文字亦可引建新的時空。「諸如文字或鐘錶這樣的技藝引入文化,不僅僅是人類對時間的約束力的延伸,而且是人類思維方式的轉變,當然,也是文化內容的改變。」[29]關於文字對人精神的影響作用,柏拉圖在《裴德羅篇》就認為:如果有人學會了這種技藝(書寫),就會在他們的靈魂中播下遺忘,因為他們這樣一來就會依賴寫下來的東西,不再去努力記憶。他們不再用心回憶,而是藉助外在的符號來回想。[30]在蘇格拉底看來,書寫好比一個思想的精子庫,受精可以在兩個不認識的人之間發生,可以跨越巨大的時空距離對他們之間的結合進行操控。[31]文字作為一種基礎性媒介,它與記憶原是人類僅有的兩種記錄方式。「文字可以保存(作者的)思想,可以遠距離控制他人(讀者)的身體和聲音,這就意味著它可以產生心靈之間的多婚制結合。有了文字,遠方可以和近地說話,死者可以與生者交談。」[32]這就首先肯定了文字對人認知世界的基礎影響。當然,書寫可以實現時空的轉化、感知的留存、思想的記錄,但它畢竟不是完美的復刻,反而是在記錄轉化過程中損失了大量的信息,尤其是那些非語言符號所攜帶的意義。故文字所攜帶的意義只有書寫者自己能夠全部理解。但正是這種不完美,反而實現了文字的傳播,不同人在對文字進行認知的時候會加入個人的體驗,故在這些元典的基礎上,形成了相同而又相異的文化,這些文化最終融合為華夏文明。因此文字在時空的旅行中,總是在記錄此刻時空的同時,又在引發構建著新的時空,在表述異時空的同時又連接了其它時空。謝清果等在分析《周易》時就指出,華夏典籍的產生不是斷代的古代文物,它們實現了時間上的傳承,這一「超越時間而形成的文化的延續性」,體現了「與時偕行」:擴而言之,《周易》奠定了華夏文明傳播「與時偕行」的時間偏向基調;儒家以社會時間為基,從身家國天下的不同維度思索人在社會交往中的角色與行為方式;道家以生命時間為基,形成了養生長壽的觀念,並塑造了梳理與超脫的社會交往觀念與模式;釋家以境界時間為基,主張通過內向明心見性的方式勘破時間幻象,以無念之心解脫當下的困擾,以慈悲之心進行社會交往,時間成為了悟成佛的一種場域,走向涅槃。[33]此時的與時偕行正是一種時空行為,實現的是在空間中的運動、時間中的傳承。《典籍里的中國》挖掘的不是具體某部典籍所蘊含的那些相異的價值,而是將貯存的文字進一步闡釋,試圖通過穿越時空、實現古今對話的方式,尋找華夏文明共同的根基,找到典籍在當代意義,對未來的影響。

簡言之,文字攜帶著內容通過文字被銘刻,實現了對時間與空間的壓縮,並形成了不同的文化。這些華夏典籍如同是在華夏文明這同一的長河中的一塊塊凸起的石頭,每塊石頭都可以引起浪花,而這些浪花在前行的過程中也可以與其它典籍引起的浪花進行碰撞、融合。而我們這些旁觀者可以任飲一瓢水而不問源頭,亦可躍到一塊塊石頭上對具體石頭品鑑及閱讀一個個石頭引起的浪花。《典籍里的中國》就是體現了這樣的一個時空觀,當代讀書人跨越到古聖先賢的時空,並與他們直接對話,此外還邀請先賢與其共同感受典籍對後世的影響,這就是對不同文化的直接閱讀與間接感觸。

三、戲劇的時空:藝術呈現

《典籍里的中國》最吸引人的地方還是每期針對一部典籍進行的話劇創作,對此欄目組特邀請中國國家話劇院院長田沁鑫擔任藝術總監。戲劇藝術本身就是一種關乎時空關係的綜合藝術,都是將欲展現的內容在舞台上進行直觀呈現,通過模仿的方式向受眾構建帶有創作者審美傾向的藝術化的世界,受眾以自己的經驗對這個世界進行重新解釋,對這個異時空進行感知。[34]戲劇最早源於古希臘時期舉行的酒神祭祀,是對當時祭祀活動進行時空模仿。盧梭認為,演劇可以鞏固民族性格,加強對自然的愛好和賦予一切激情新的力量。[35]戲劇最能反映現實,它反映的現實不僅僅是作品內容是對現實的反映,同時也是現場觀眾在現實的劇場內對劇作時空塑造的感受與認可。戲劇不是在模擬自然,不是僅僅將自然的時空搬到舞台的時空,而是通過典型化的手段反映生活,創作一場藝術化的時空藝術。從時空關係看,戲劇反映現實時空、然後又在現實時空的基礎上構建新的戲劇時空、這個戲劇時空進而又影響了現實自然時空。此時話劇的是在相同中產生的相異,這種相異是「藝術源於生活又高於生活」的提升。正是由於戲劇有這種時空特質,《典籍里的中國》採用話劇作為欄目的展示的主體,自然應和了欄目組跨越時空對話的意圖,通過藝術化的創作手段實現了對現實時空與歷史時空的雜糅,構建了一時空交錯的藝術異時空,讓觀眾能在沉浸於藝術時空的同時感受當代的同位時空。

何為戲劇,彼得·布魯克在《空的空間》的開篇,就說:「我可以把任何一個空的空間,當作空的舞台。一個人走過空的空間,另一個人看著,這就已經是戲了。」[36]作為時間和空間藝術,時間是戲劇的持續性和接續的秩序,空間是戲劇的廣延性和並存的秩序,兩者構成一個整體的系統,在任何情況下,戲劇演出所持續的時間和戲劇舞台所占據的空間——劇場時空總是有限的,而戲劇所表現的人類生活的時間和空間——戲劇時空則傾向於無限,兩者之間因此形成一種張力。[37]說起來,中國自己的戲劇主要指的是戲曲,王國維對中國的戲曲進行了梳理,認為「至宋、金二代而始有純粹演故事之劇」[38],他亦提出了「以歌舞演故事」的理論,該理論就是在探索中國戲曲的時空性。中國的戲曲形成了帶有自己的時空審美傾向,因此在中國的戲曲里蘭花指一翹就可以醉臥花蔭,腿一台就可上馬日行萬里。錢穆曾指出:西方人演劇,必有時間與空間的特殊規定,因而有一番特殊的布景,劇中人亦必有他一套特殊的個性;中國戲劇里,沒有時間、空間限制,也沒有特殊布景。[39]許強具體分析了東西方戲曲的時空觀,他認為,我國古典戲曲同樣也是受到時間的限制,要在舞台上表現豐富的社會生活,中國古典戲曲所表現的劇中時間則不受舞台時間限制,就是說,中國古典戲曲所表現的時間是為了表現人物推動劇情發展所呈現的帶有主觀性的時間;中國的戲劇舞台則強調對舞台空間的虛擬,舞台的空間不是獨立於人之外獨立自存空間,如果沒有演員的演出介入,劇情空間將不復存在。[40]因此,中國的戲曲擁有著無限的「時空自由」的特點。實際上,在時空轉換方面,中國傳統戲劇特點的是時空變形,以西方戲劇劇場作為參照,可以看出這一特點根植於中國傳統戲劇的本質:史詩、抒情詩和戲劇體詩的成分始終處於一種混雜的狀態,戲劇時空因而在客觀性和主觀性之間搖擺。[41]《典籍里的中國》構建的自然是當代的話劇,體現了當代話劇的時空特點,是在當代與古代的時間線上展現了當代人與古代人的生活空間;但該欄目同時也構建了一個中國人所更能理解的中國的劇作時空,在外在形式看,是古今跨越時空對話,從內核看,是華夏文明綿延不斷的精神內核。

戲劇作為一個現場展演的時空藝術,需要演員在特定的劇場內發生動作。《典籍里的中國》的時空構建從劇場與劇作兩個方面進行構建。劇場方面,為滿足劇作的時空構建需要,該欄目組搭建了由4個舞台構成的綜合劇場。這四個舞台分別為:1號台是話劇的主舞台,主要承擔了劇作開場前的短劇的上演,以及劇作主體大場面。這個舞台往往展示的是每期聖賢過去的記憶時空。2號舞台則是伏生、司馬遷、王陽明等的書房,該舞台也是當代讀書人與古聖先賢初次相會的地方,在這裡時空發生了交錯。3號台是一個兩層的空間,一層是伏生幼年讀書的地方、驛站和書房、士兵列兵空間等,二層是「大禹治水」的空間、漢武帝空間、王陽明的幼時空間等。在1號跟2號舞台之間有一個甬道進行相連,這就是劇場的第4號舞台,這個舞台除了作為是作為1號跟2號台的延伸外,它還起到了一個關鍵性的時空敘事作用,它承擔了一個可轉換為「時空隧道」作用,通過它,當代讀書人撒貝寧可以進入到每期先賢的時空,先賢與讀書人亦可經過它進行當代的時空,在甬道上二人亦可看到自先賢后到當代的時代發展情況,看到後人們在這個時空中的穿梭。從劇場構建看,由不同的舞台就劃分了不同的演出區域,這些區域承擔著各自的時空敘事功能,最後共同構成了整場劇作的上演。但從劇場構建看,整個劇場其實就是一個宇宙,在這個劇場內是無法分清過去、現在與未來的。彼得斯在《奇云:媒介即存有》中對拉康的隱喻——他將人類的存在比喻成一艘船,進一步解釋:船當然不只是它的錨,但是如果沒有錨,船就會四處漂泊或撞毀。錨能將船系再它應該停留的位置,人類的存有也需要這樣的錨。[42]從這看,聖賢與讀書人可以在這個劇場宇宙內進行時空的任意錨定,以伏生為例,他可以錨定自己的時空的同時,他可以看自己的過去、看大禹定九州、看孔子講學,他也可以隨當代讀書人穿越到未來看未來社會的模樣;當代讀書人更是可以一位時空穿梭者,可以自行錨定並穿越到老子、到宋應星、李時珍等的時代以及其它他欲穿越的時空。這樣看來,《典籍里的中國》構建的時空對話不僅僅是古今對話——當代讀書人與古代先聖的對話,同時也是聖賢等與過去、現在、未來的對話,至於此刻到底與何時進行對話,關鍵就看錨之所定所引發的船之所向。這其實就是相對時空觀的問題,看如何選擇參照物來對不同的時空進行認知。

在構建的時空劇場內,進行時空話劇的編排,這是形式與內容的問題。李漁在《閒情偶寄》中指出:編戲有如縫衣,其初則以完全者剪碎,其後又以剪碎者湊成。剪碎易,湊成難。湊成之工,全在針線緊密,一節偶疏,全篇之破綻出矣。[43]戲劇本身就是將多個時空成篇章進行編創,當然這就涉及到了劇作的結構問題,既如何在既定的主題下進行戲劇的構建。當然關於話劇的時空觀,話劇的「三一律」規定了話劇的創作模式,該理論要求戲劇創作在時間、地點和情節三者之間保持一致性。這個理論的其實就是在規定的話劇要按順序式的敘事方式復演現實時空里的情節。隨著話劇的發展,該理論已被完全打破。為此,《典籍里的中國》首先要解決的就是如何將相異的時空協調為統一的時空。這就涉及到戲劇的「假定性」,「深受啟發的話劇導演們熱衷於『假定性』手段對演出中的時間與空間進行靈活處理,切割取捨、跳躍交錯、進入夢境、外化幻想」[44]。假定性作為一個美學和藝術理論術語,它可以對戲劇作品的空間、時間以及人物等各個元素進行設定,作品可突破時空限制,引導觀眾對接受假定的時空的接受,讓觀眾在觀劇的時候實現身心在場。《典籍里的中國》就完全突破了三一律的原則,意圖通過跨越時空以時空對話的方式解讀典籍,傳承華夏文明。「戲劇藝術的基本矛盾——劇本情節的時空的無限性與客觀的舞台時空的有限性的矛盾」。[45]戲劇的矛盾衝突是敘事情節的基礎和動力,它表現為為與人、人與環境之間的矛盾關係和人的內心矛盾,沒有矛盾衝突就沒有戲劇。[46]欄目《典籍里的中國》要解決的首要矛盾就是解決如何將故事時空進行合理對話的矛盾,將不同的時空進行交錯,共建一個同一的藝術時空,然後在這個時空里,讓當代讀書人撒貝寧與過去的聖賢相遇,具體講述伏生護書、司馬遷不辱使命作史、徐霞客放棄功名遊覽中華大好河山等具體衝突性事件。人物作為戲劇動作的執行者,是推動戲劇敘事的主體。在《典籍里的中國》里,欄目組通過本身就具有時空衝突性的跨時空的古今人物進行具體敘事,為觀眾講述了一個個關於時空傳承的戲劇故事。值得注意的是,《典籍里的中國》試圖打造一個沉浸式戲劇,因此在節目的前幾期,欄目一直將「多舞台、多空間、沉浸式戲劇和古今對話」作為標籤。但從作品呈現看,欄目並未真正實現戲劇的沉浸式特點,故後面藝術總監田沁鑫就不再提戲劇的沉浸式。對於此,筆者認為《典籍里的中國》更多是呈現出布萊希特式的「離間效果」。[47]布萊希特的離間敘事本身就在強調演員要與話劇、觀眾間保持時空距離,他在敘事中更多地體現一個中介作用,可以打破戲劇的敘事時空與觀眾進行直接交流,表達角色對本劇的觀點。在《典籍里的中國》里的具體表現就是,當代讀書人撒貝寧跳出自己的讀書人角色,向觀眾介紹故事背景、闡發個人認知。

四、電視的時空:作品成型

不管怎麼說,話劇最終實現的是一個整體的時空,這個時空會受制於劇場,觀眾的賞析也是在現場內對劇作的整體順序敘事的演出。影視則徹底突破了時空的限制,可以從任意時空取材,對任意時空進行剪輯,具有了非線性特點,打造鏡頭的藝術。蒙太奇理論的創始者之一普多夫金就認為:電影藝術的基礎就是蒙太奇。導演只有通過這一段有意識的藝術組織工作,才能逐漸地吧「蒙太奇句子」、事件和段落連接起來,從而逐步地形成一部完成的創作——影片。電影不是拍攝的,而是剪輯而成的。[48]來源於法文建築用學術語的蒙太奇(montage),借用到影視中,主要代表著兩層含義:一是組接、構成的意識,二是代表著一種創作思想,一種創作觀念。[49]從建築的構建到影視的剪輯,其對時空的組建的內涵一直未發生方式改變,只是所用材料的不同罷了。蒙太奇徹底實現了其它藝術所不能達到的任一時空的組接,並通過組接構建了一個藝術的時空,這個時空可現實、可虛擬、也可現實與虛擬結合的;可以是單一的時空、可以是平行的時空,也可以是多個時空的融合。電影的寫實主義雖側重的是鏡頭的組接,用鏡頭記錄現實,但也承認不同鏡頭組接是構成電影的根本。隨著影視的百餘年的發展,受眾完全接受了影視這種時空的藝術。《典籍里的中國》採取的是「戲劇+電視」的製作模式,其中「話劇」是欄目的主體,而電視是「節目」則承擔著將各個部分進行組接的任務。在《典籍里的中國》中,它其實是將多個時空進行了組接,具體來說主要將戲劇時空、訪談間時空、典讀會時空以及排演時空內所呈現的內容進行了合理有序剪輯。不同的時空又承擔著不同的敘事功能,戲劇時空承擔著主體敘事、訪談間時空對典籍的背景及其價值等進行解讀、導讀間時空對戲劇成型進行接受、排演時空則介紹了演員的參演排演劇作的情況。然後欄目組在不同時空中進行素材拍攝,再在時間線上進行非線性剪輯,最終形成的是一個按現實時間推進的順敘式電視欄目,給受眾一個線性敘事的時空錯覺。《典籍里的中國》將這些固定的現實空間轉化時間線上的虛擬時空,讓這個整個欄目塑造的不同時空交錯動了起來,就實現了當代專家學者解讀、主創人員闡述、讀書人與古聖先賢飾演的不同時空間的對話,受眾在這個時空交換的過程中產生情感,認知為一個同一的時空。

電影和那一瞬間只能表現一個空間點的線性進行的時間藝術相比,多了立體空間;它和具有同時性的在一瞬間表現一個面的空間藝術相比,多以運動時間。正是這第四個維度——時間,是電影有了運動,從而獲得了自己的生命。[50]因此影視的時空其實跟愛因斯坦提出的「空間-時間」是相一致的。時間與空間是不能相互剝離的統一體,《典籍里的中國》的時空觀就是對古與今的時空的不同時空的統一。前面提到,該欄目主要有4個現實拍攝空間,這4個拍攝空間都有著各自的時空性,通過在時間線上的有序剪輯,使得這些時空統一為一個共同的節目時空。此時要注意的是,訪談間的主持人與嘉賓的互動是整個欄目的主線,把握整個欄目的敘事節奏與意義升華:話劇何時進入、拍攝空間何時轉化、對典籍及話劇如何介紹評價、本期節目的結尾如何升華等進行把控,因此受眾其實是按這個時空線索進行感知,對節目進行整體把握的。但這個訪談間時空不是與其它時空相割裂開來而獨自存在的,而是通過銜接實現了統一,嘉賓在這時空構建中也承擔了主體話劇的直接敘事的功能,將那些沒在戲劇舞台上展示但又需告知受眾的史實等通過嘉賓之口進行了補充。此外,訪談間嘉賓的對話還對主體戲劇的節奏進行了掌控,所以在不同的段落,訪談間的主持跟嘉賓會將話劇上演暫停,然後進行一番交流後再重新按下話劇的繼續播放鍵,這就證明了《典籍里的中國》的話劇不是在現實時間裡不間斷的直播,而是通過錄播的方式營造了一直播感、同步感。

《典籍里的中國》實現的是在歷史中講述典籍。人類的時空感便屬於這種歷史的「文化」感知,它超越了動物生理性的感知,[51]華夏美學的感受不僅僅是一串空間對象,而且更是一個時間過過場。[52]《典籍里的中國》雖然是從華夏典籍入手進行的文化普及,但該欄目的重點顯然並沒有放在對典籍所在內容的解讀上,而是放在了與每部典籍相關的古聖先賢成書或護書的歷史上,把他們與典籍相伴過程在戲劇舞台上進行了展現,讓他們講述自己的歷史,因此欄目更多的是在記錄歷史,更多的是在讀人而非讀典。把時間凝凍起來的歷史存在,這種存在是種心理形式的存在,這心理形式的存在才賦予已消逝的歷史以真實的生命。[53]《典籍里的中國》將老子、孔子、孫子等這些古聖賢的歷史形象進行了群像展覽,讓他們在戲劇的時空里被塑造為有血、有肉、有信念的活生生人,讓受眾跨越時空對這些古聖先賢形象進行認同,在與他們的交流中產生共鳴,實現自己對華夏文明共有的而又特有的文化內核的理解,自覺賡續華夏文脈。

那麼,在《典籍里的中國》時空觀下,到底實現了怎樣的對話,這應該是:當代讀書人與每期古聖先賢的交流,是專家學者對典籍與歷史的解讀,是先人與自己、不同時代的人與自己所處時代的對話,是創作者對歷史的話劇創編,是話劇演員對歷史人物的設身的呈現,是現場觀眾對典籍中的文字的集體誦讀,是欄目受眾在信息接受中的價值認同,是綿延不讀的華夏文明的綿延不斷的跨越時空的對話。

結語

「《典籍里的中國》甫一開播,就創下同類題材的收視新高。新媒體傳播後,節目還變身『網紅』,帶旺一波『典籍熱』。」[54]該欄目的成功離不開媒體融合的時代背景,《典籍里的中國》構建的一個藝術化的時空,讓不同的時空共同構成這個同一的時空,將文字、對話、話劇、影視很好地融合在這一同一的時空中,然後通過不同傳播方式進行傳播,踐行了節目「創新傳播中華文化經典,致敬先人」的目的。

作為《典籍里的中國》主要訪談嘉賓的蒙曼在暢談本欄目的精神內核時指出,「只要把歷史長河中的精華挑出來,讓塵封在時間裡的古聖先賢『活』起來,就會有一代又一代的年輕人受到思想的感召,自覺賡續文脈,永遠留住文脈中華民族的根與魂」[55]。《典籍里的中國》正是在實現古今對話的目的下構建了欄目的時空觀,將不同的時空通過華夏文明的內核的串聯形成一個相異的同一時空,並利用不同的媒介實現了該時空觀念的物質化呈現,最終實現了古今相異的融合同一,讓受眾通過欄目感受文明、激發了自己的華夏心脈。

參考文獻:

[1][54]慎海雄.我們為什麼要策劃《典籍里的中國》[J].求是,2021(5):63-65.

[2]陳衛星.傳播與媒介域[J].全球傳媒學刊,2015(1):1-21.

[3][23](法)雷吉斯·德布雷.媒介學引論[M].劉文玲譯,陳衛星審譯,北京:中國傳媒大學出版社,2014:5,56.

[4]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室.現代漢語詞典(第6版)[Z].北京:商務印書館,2012:1177.

[5]辭海編輯委員會.辭海[Z].上海:上海辭書出版社,1990:1558.

[6]朱謙之.老子集注[M].北京:中華書局,1917:104.

[7]謝世俊.中國古代氣象史稿[M].武漢:武漢大學出版社,2016:443-444.

[8]屍佼.屍子疏證[M].汪繼培輯,魏代富疏證,南京:鳳凰出版社,2018:78.

[9]莊子.重訂莊子集注[M].阮毓崧撰,上海:上海古籍出版社,2018:73.

[10][21][51][53]李澤厚.華夏美學[M].武漢:長江文藝出版社,2019:69,211,120,207.

[11](古希臘)柏拉圖.裴多[M].楊絳譯,北京:中國國際廣播出版社,2021:113-135.

[12](德)康德.純粹理性批判[M].藍公武譯,北京:商務印刷館,1982:62-63.

[13](德)康德.任何一種能夠作為科學出現的未來形上學導論[M].龐景仁譯,北京:商務印書館,2009:149.

[14][17]陳元暉.康德的時空觀[M].北京:中國社會科學出版社,1982:15,55

[15](德)費爾巴哈.費爾巴哈哲學著作選集[M].榮震華譯,上海:生活•讀書•新知三聯書店,1959:109.

[16](德)恩格斯.馬克思恩格斯選集(第三卷)[M].中共中央馬克思 恩格斯 列寧 史達林著作編譯局編,北京:人民出版社,1972:91.

[18]陳應天:相對時空論[M].慶承瑞譯,上海:上海科技教育出版社,2008:13.

[19](黎巴嫩)紀伯倫.我的心曾悲傷七次[M].冰心譯,北京:北京聯合出版公司,2018:73.

[20]馮友蘭.馮友蘭自述[M].北京:中國人民大學出版社,2011:244.

[22](加拿大)馬歇爾•麥克盧漢.理解媒介——論人的延伸[M].何道寬譯,北京:商務印書館, 2000:116-123.

[24](英)伯特蘭·羅素.中國問題[M].田瑞雪譯,北京:中國畫報出版社,2019:33.

[25][26][28][42](美)約翰•杜海姆•彼得斯.奇云:媒介即存有[M].鄧建國譯,上海:復旦大學出版社,2021:23,287,332,129.

[27]王穎吉,時偉.從書寫到影像:文化典籍的媒介轉化與影像表達——以《典籍里的中國》為例[J].中國編輯,2021(8):55-60.

[29](美)尼爾•波茲曼.娛樂至死[M].章艷譯,南寧:廣西師範大學出版社,2011:14.

[30](古希臘)柏拉圖.柏拉圖全集(第二卷)[M].王曉朝譯,北京:人民出版社,2003:197.

[31][32](美)約翰•杜海姆•彼得斯.對空言說:傳播的觀念史[M].鄧建國譯,上海:上海譯文出版社,2017:71,201.

[33]謝清果,王婕.與時偕行:華夏文明傳播的時間偏向[J].現代傳播(中國傳媒大學學報),202(3):41-47+53.

[34][47]王筍.典籍里的中國##_FORMAT_GT_##的時空構建分析[J].華夏傳播研究,2021(2):310-321.

[35](法)盧梭.盧梭論戲劇[M].王子野譯,上海:生活•讀書•新知三聯書店,2007:21.

[36](英)彼得•布魯克.空的空間[M].王翀譯,北京:中國友誼出版公司,2019:3.

[37][41]陳恬.無意識的自由:論中國傳統戲劇舞台時空[J].戲劇藝術,2016(6):34-44.

[38]王國維.宋元戲曲史•人間詞話[M].瀋陽:北方聯合出版傳媒(集團)股份有限公司, 2015:72.

[39]錢穆.中國歷史精神[M].貴陽:貴州人民出版社,2019:157.

[40]許強.中西戲劇時空觀比較研究[J].戲劇文學,2014(10):110-114.

[43]李漁.閒情偶寄[M].哈爾濱:哈爾濱出版社,2004:21.

[44]王曉鷹.從「假定性」到「詩化意向」[M].北京:中國戲劇出版社,2020:5.

[45]馬也.中國戲曲舞台時空的運動特性——兼論話劇舞台時空觀念[J].戲劇藝術,1982(2):69-78+90.

[46]徐燕.劇本寫作教程[M].北京:中國傳媒大學出版社,2017:115.

[48](前蘇聯)B•普多夫金.論電影的編劇、導演和演員[M].何力譯,德文版自序,北京:中國電影出版社,1957:1-2.

[49]陸紹陽.試聽語言(第二版)[M].北京:北京大學出版社,2014:124.

[50]周傳基.電影時空結構中的聲音,電影美學[C].鍾惦棐編,北京:中國電影出版社,1985:43.

[52]李澤厚.美的歷程[M].上海:生活•讀書•新知三聯書店,2009:29.

[55]蒙曼.《典籍里的中國》:有風骨有血肉有方向[J].中國廣播,2021(3):6-7.

該論文擬被《煙台職業學院學報》刊用。

4.6回憶與媒介:論《中國奇譚》的儀式傳播的生成

回憶與媒介:論《中國奇譚》的儀式傳播的生成

王筍

董浩

(王筍淄博職業學院;董浩南京林業大學人文社會科學學院)

摘要:《中國奇譚》播出後,之所以能夠獲得了巨大的社會反響,是因為《中國奇譚》依託媒介的記憶、懷舊功能,建構了一個儀式化的傳播空間,並在其中儼然間以「媒介祭祀」的形式喚起了獨屬於幾代中國人的集體記憶。與此同時,該作品在媒介喚起的集體記憶的基礎上,對現實所進行的探照與反思,為當代人緩解在現實中所面臨的各種壓力、無奈,覓得了一個「短暫的心靈慰藉之所」。並且由此生成的儀式傳播對個人身份認同、文化傳承以及世界的解構還具有深遠的影響。

關鍵詞:《中國奇譚》;儀式傳播;回憶,媒介記憶;媒介文化;華夏傳播

基金項目:2022年度淄博市社會科學規劃研究項目(22ZBSKB039)

自2023年1月1日上線以來,中式奇幻短片集《中國奇譚》就受到了廣大受眾的好評。「走不出的浪浪山」更是迅速成為一個網絡熱梗。截至日前(2023年5月4日),《中國奇譚》在豆瓣上的評分為8.8,在嗶哩嗶哩上的播放總量已經超過2.6億人次,追番人數超過560萬人,該作品也成為2023年開年第一個現象級爆款影視類作品。《中國奇譚》之所以能夠產生這麼大的社會效應,概言之,主要是因為其在借用並重構了中國典籍或中國幾代人記憶,結合當今時代與青年的生存現實,建構了一部富有深意與寓意的系列短片——《小妖怪的夏天》《鵝鵝鵝》《林林》《鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙》《小滿》《飛鳥與魚》《小賣部》及《玉兔》。這部作品通過視聽語言生成媒介儀式,喚起了獨屬於這幾代中國人的記憶,呈現了中國傳統文化的內涵,充分展示了中國人特有的想像力與思維方式。通過對《中國奇譚》儀式傳播的生成分析,其實我們就能發現當代媒介環境下,作品是如何通過回憶構建傳播儀式,並生成集體記憶,最終賡續中華優秀傳統文化。

一、回憶:時空構建及日常的神聖體現

在當今的加速時代,隨著媒介技術越來越成為當代人回憶的重要「催化劑」,《中國奇譚》利用媒介所具有的喚起記憶的催化能力,將「回憶」作為該系列作品的敘事方式與故事主線,並在此基礎上搭建了一個反思現實的想像時空。針對記憶與回憶,榮格爾曾對此進行了區分:記憶(Gedächtnis)是知識性的可存儲的,而回憶(Erinnerung)則是個人經驗性的重構。「記憶」等同於「想到的」(gedachtes),也就是知識,而「回憶」則讓人聯想到個人的經驗。[1]因此回憶應是一種互動式的效果反饋,而這場互動是跨越了時空的角度進行的。從發生方式看,回憶看似是在一個在時間線上的進行的從現在向過去的回望的反向線性發生方式。但需要注意的是,這是事件發生的時間順序,而不是回憶的發生方式。文化記憶理論奠基人之一的阿萊達·阿斯曼,在其代表作品《回憶空間:文化記憶的形式和變遷》的開篇就點明了:「回憶只有在相關的經歷結束後才會開始。」[2]也就是說,回憶由過去而來,但回憶作為一種互動方式,其實是對過去的重新思考、解構與重塑,換句話說,回憶指涉的是過去、現在、未來的關係,是時間關係的互動體現。《中國奇譚》的回憶敘事就可從三層維度進行的構建。

(一)回憶時空構建

第一,是對過去的回憶。一個是作品本身就是故事主人公的個人回憶。例如:《飛鳥與魚》講述的是對外星人女孩8199(田螺姑娘)的回憶;《鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙》則是對鄉村現代化進程的回憶與反思;《小妖怪的夏天》里也記錄了豬媽媽講述小妖怪小時候等。另外一個是,作品體現的是對過去的記錄。例如:《小滿》記錄了小滿的成長過程;《小賣部》將敘述了胡同大爺與北京胡同的情感。從外在敘事看,這些回憶的劇集都帶有明顯的懷舊傾向,體現了一種過去與現在二元對立的關係。

第二,是對經典的再現。《鵝鵝鵝》是對中國志怪故事《鵝籠書生》的影像化呈現;《飛鳥與魚》取材於民間愛情故事「田螺姑娘」;《小妖怪》是在《西遊記》的故事背景下展開的作品敘事。這些劇集都在致敬中國古典經典小說、民間故事等,並從中汲取營養,用現代話的敘事方式、動畫影像製作方式進行的當代詮釋。

第三個,是對未來的想像。《中國奇譚》的一個特點就是,它並沒有把作品敘事僅僅放在對過去的改編與回憶,而是將作品置入未來,在未來中敘事。《飛鳥與魚》講述了在未來中地球人與外星人的感情糾葛;《玉兔》則描寫了在月球開垃圾車的駕駛員與智能機器人玉兔的矛盾。兩集故事雖然將發生情景置於未來,但主人公田螺姑娘和玉兔都是中國傳統形象的外在詮釋,是對過去的重塑。

此外,整個動畫中處處都充滿著中華傳統元素,例如:《小妖怪的夏天》的青綠山水;《小滿》是一集中國剪紙動畫,配樂是由尺、箜篌、篳篥演奏唐雅樂風格,集市畫風則有著《清明上河圖》那樣的宋朝繪畫特點;《小賣部》里繪製的北京老胡同里的石獅子、屋脊獸等等。值得注意的是,該系列作品本身就是上海美術電影製片廠(簡稱「上美影」)在向中國動畫誕生百年(1922年—2022年)進行獻禮,並意圖通過《中國奇譚》向中國動畫學派進行致敬,該作的製作就天然帶有了回憶的意涵。

總的來講,《中國奇譚》的製作是根植於中華優秀傳統文化,藉助回憶進行敘事,並構建了一個關於回憶的時空。此時需要再進一步說明的是,回憶首先是在時間的維度上展開的互動,故回憶帶有明顯的時間性。但回憶畢竟不屬於純粹的歷史範疇,它更多的是在時間的維度上構建了一個空間,在這個空間內,時間的區分並不明確,只有過去、現在與未來之分,且三者之間的關係不是變動不居的,呈現了一個互動性。簡言之,是用回憶構建了一個多維度的回憶的空間,一個回憶的空間魔方,這個回憶的空間是人類感官材料在時間維度上的協調結果。既然回憶構建了一種空間,那就需要有構建質料,此時這個回憶空間魔方里也須有物質性的質料,或者說物質性建築,這些建築就是回憶里的人物、事件、地點等標記點,這些標記點在此其實就是一種媒介,承擔了具體的中介作用。此時就需要引入一直在倡導媒介哲學的美國學者彼得斯的觀點,他「將媒介視為『任何處於中間位置的因素』(In Medias Res)。媒介不僅是『表征性貨物』(symbolic freight)的承運者(carriers),而且也是一種容器或環境,是人類存在的塑造者(crafters);它們不僅是關於這個世界之物,它們就是這個世界本身。」[3]因此,在他的媒介觀里,媒介更多的是呈現出一種中間態的性質,媒介不必是物質的,但得具有物質性,或者說具有實踐性與溝通性。所以從本體論上來說,記憶就是一種媒介,它連結了時空,通過了虛擬與現實。因此,在《中國奇譚》里,具體的《西遊記》、「田螺姑娘」、北京胡同、鲶魚、玉兔等回憶性標記點也都是一個個具體的媒介,都是《中國奇譚》回憶空間魔方的構建質料與內部建築,都為受眾回憶具體確定了錨定點。再進一步看,《中國奇譚》系列動畫用8個獨立的故事構成,這8集雖在敘事方式(如順敘、回憶之分)、作品分類(如二維動畫、三維動畫、剪紙動畫、偶動畫之分)等方面有著明顯的區分,各自有著強烈的風格特色,用回憶構建了8個獨立時空,但在「中國奇譚」這一主旨下,8個時空又共同構成了一個統一的回憶空間,因此這個回憶空間是一有著多面向但又相異的統一的統一體。儀式是需要一定的空間內進行的,也正是《中國奇譚》構建了這個回憶空間的魔方,單個受眾個體才能在這個魔方里發生集群行為,實現彼此間信息的交流,讓小市民、小人物的日常普通生活變得神聖起來,最終能夠實現文化的傳承。

(二)集體行為的神聖性

《中國奇譚》系列動畫中的每個故事都試圖在表現小妖怪與小人物間的命運。即使是《玉兔》的主人公,雖然是個太空人,但他其實也只是一名在未來宇宙中「銀河環衛隊」的垃圾收集車司機,體現的依然是底層市民的生活狀態。也正是作品都是在講述小人物的生活,所以能夠引發廣大受眾的共鳴,實現個體間的情感互動。丹森認為:「『情感互動』是兩個人之間通過相互作用而進行的情感轉讓,使一個人情不自禁地進入對方的感受和意向性感受狀態的過程。情感互動是一個相互作用的過程,它把兩個或兩個以上的人結合在一個共同和共享的情感體驗領域中。」[4]熱梗「浪浪山」的出現表征了每個底層打工人士的無奈,「鲶魚」是每個人在童年時期的有過的陰影的象徵,「胡同」則是每個關注於日常事務的人的情感依託,「公路」則又代表了經歷過或正在經歷城鎮化的世人的糾結心理……《中國奇譚》里的這些符號化的敘事表達,就讓普通大眾的個體回憶彙集了集體情感互動,形成了一個互動的記憶交流。

記憶事實上是以系統的形式出現的。而之所以如此,則是由於,記憶只是在那些喚起了對它們回憶的心靈中才聯繫在一起,因為一些記憶讓另一些記憶得以重構。但是,記憶聯合起來的諸種模式,源自人們聯合起來的各類方式。只有把記憶定位在相應的群體思想中時,我們才能理解發生在個體思想中的每一段記憶。而且,除非我們把個體與他同時所屬的多個群體都聯繫起來,否則我們就無法正確理解這些記憶所具有的相對強度,以及它們在個體思想當中聯合起來的方式。[5]而集體記憶之所以具有神聖性,是因為它具有客觀實在性,它是以一個統一體的方式出現,體現的是社會與成員間的模糊而又密切的關係,帶有隱喻性及符號表征性。「我們在宗教思想的起源和基礎中發現的,並不是自身具有神聖性的確定而獨特的事物,而是不能界定的力量,沒有個性的力。這種力或多或少地存在於不同的社會之中,有時甚至被化約為一個統一體」,「一個事物之所以神聖,是因為它以這種或者那種方式激發出了尊崇的集體情感,這情感使之從凡俗的感觸中超脫出去」。[6]因此個體的回憶要具有神聖性,它就必須匯入到集體記憶中去並生成一種集體情感,但同時這種集體情感的表達需要固著於一定物質對象上。《中國奇譚》恰恰就實現了這種個人回憶的神聖化轉化,它用小人物與小妖怪的命運向現實中的底層的普通人進行映射,然後讓受眾在《中國奇譚》這個記憶的魔方里,通過回憶這一媒介,實現了彼此間的信息傳遞、意義讀取、情感的互動交流,個人的回憶就匯流成為集體的記憶,個人凡俗的經歷彙集為集體的神聖生活。

個人回憶到集體記憶的形成,集體記憶神聖性的形成,不是在信息傳遞或者傳播中形成的。對此,美國學者凱瑞與法國學者德布雷都有相關的論述。「傳播的儀式觀」概念首先由凱瑞提出,他對「傳播的傳遞觀」與「傳播的儀式觀」進行了界分:前者的傳播「是為了對距離和人進行控制而使信息在空間得以傳遞和發布的過程」,後者「並非直指在空中的擴散,而是指在時間上對社會的維繫;不是指傳遞信息的行為,而是共享信仰的表征(representation)。如果說傳遞觀中『傳播』一詞的原型是出於控制的目的而在地里空間擴展信息,那麼在儀式觀中『傳播』一詞的原型則是一種以團體或共同的身份把人們召集在一起的神聖典禮」。[7]劉建明對此總結說:「『傳播的儀式』過於側重信息跨空間流動及後果,而『傳播的儀式觀』則強調符號互動的意義和社會在時間上的維繫。」[8]媒介學提出者德布雷對傳播與傳承進行了界定,他認為:「傳播是長期過程中的瞬間(moment)和廣泛集合中的片段(fragment)。而這個廣泛的集合體,我們將稱之為傳承(transmission)。傳播是在空間內的傳遞信息,也就是說在同一個時空範圍內進行的。而傳承指的是在時間中傳遞信息,確切地說,是在不同的時空範圍內進行的。」[9]綜合來看,兩位學者的觀點具有一致性,而且都側重從廣泛的集合過程中研究傳播;另從他們的角度看集體記憶,集體記憶顯然是在儀式或者傳承中形成的。集體記憶的形成都不是個人的偶發的片段傳播,而是像輿論一樣是一個意見的集合,單數的個人記憶的差異會在此過程中消除,然後形成為大多數人的集體記憶,最後反映的是社會的整體直覺。受眾對《中國奇譚》的觀看是一個信息的接受過程,產生的個人的意見是信息的接受反饋,但隨著大家對該作品的討論增加,觸發的眾人對作品的整體評價、對過往的回憶以及傳承中國文化的探討等就是集體記憶的體現。顯然,《中國奇譚》其實是作為了一個觸發點、「催化劑」「轉化酶」,觸發的是國人對傳統的集體認知,而這也是作品欲通過動畫敘事所要實現的主旨目標。要強調的是,群體既然能夠形成具有神聖性的集體記憶,並在一定的記憶空間中進行意義互動,那麼,此時儀式傳播就自然而然地形成了。

二、媒介:儀式傳播及世界的解構

儀式作為人類在長期的社會實踐過程中所形成的一種特殊的社會傳播形式,在人類歷史上一直具有重要的作用。因此,許多學者對此進行研究。塗爾干認為:「儀式是在集合群體之中產生的行為方式,它們必定要激發、維持或重塑群體中的某些心理狀態。」[10]羅森布爾則把儀式定義為:「儀式是適當、規範化行為的自願表演,並以象徵性影響或參與嚴肅生活。」[11]凱瑞更是將儀式作為了傳播的隱喻。綜合三位學者的觀點來看,三者都認為儀式都不是片段性的信息傳遞,而是對社會在時間維度上的維繫。而針對媒介儀式,庫爾德里則認為:「是圍繞關鍵的、與媒介相關的類別和邊界組織起來的形式化的行為,其表演表達了更廣義的與媒介相關的價值,或暗示著與這種價值的聯繫。」從他的觀點看,我們當代人的信息接受行為都帶有媒介儀式的特點,尤其在融媒體時代,我們的信息主動獲取主要依託網絡信息技術進行的,因此,媒介儀式中的「媒介性」是值得思考的。例如戴揚與卡茨就從電視角對度「媒介事件」進行了研究,認為媒介事件是指電視直播的、經過提前告知的、具有歷史性意義的重大事件。「從定義上講,是媒介具有非常規性。事實上,它們是對慣常的干擾,干擾著正常播出的乃至生活的流動」,「媒介事件都是經過提前策劃、宣布和廣告宣傳的」。[12]綜合他們對相關概念的解釋,不難發現,他們都在涉及儀式及其神聖性的產生探索儀式傳播的發生規律。《中國奇譚》的傳播在動畫與網絡媒介媒介作用下進行的,該作能夠引起受眾的廣泛關注,對製作者在作品中的「議程設置」進行解釋,顯然就形成了《中國奇譚》的儀式傳播。《中國奇譚》作為當代的媒介作品呈現,其自身自然帶有當代媒介儀式傳統的特點,對它的儀式傳播進行媒介分析,其實就可以窺一斑而見全豹,探討當代媒介儀式對個人身份認同、文化傳承以及世界的解構所產生的影響。

(一)媒介儀式中的身份認同

《中國奇譚》的製作帶有明顯的儀式傳播性。系列作品的呈現是總導演陳廖宇聯合8個故事的導演在上美術影的支持下進行的故事構建,通過媒介儀式的方式展現在廣大受眾面前。儀式是對日常生活的打亂,形式行為具有重複性的特點,儀式的神聖性就此體現,「事實上,如果儀式不具有一定程度的神聖性,它就不可能存在」[13]。當然,「理解『媒介儀式』不是簡單地把某些特殊的表演(儀式)拎出來進行解讀,而是要把握整個社會空間。在這個空間中,任何涉及媒介的東西都有可能成為類似儀式的東西。這種更廣闊的空間叫做『媒介的儀式空間』。」[14]《中國奇譚》用動畫的形式在網絡平台上營造了一個富含中式想像的儀式空,無論是運用的水墨筆觸、還是展現的中式環境,無論是對過去的回憶、還是對未來的想像等,無不帶有東方的審美情趣。其中具體的儀式行為可從以下兩個方面進行分析:從播出方式上看,《中國奇譚》在2023年1月1日第一個周日上線了第1集《小妖怪的夏天》,後面7個故事於每個次周日依次推出,受眾們在周末進行按時的觀看(尤其那些嗶哩嗶哩大會員的搶先看)就構成了一種「朝聖」行為,這種重複性的傳—受行為呈現出儀式性。另外,從《中國奇譚》的敘事內容看,作品以「小妖怪」「小神仙」作為敘事主體,這些主人公都具有著神性或者妖性,並由此講述了具有神話色彩的奇幻故事。「神不過是對社會的形象表達,那麼與此同時,實際上強化的就是作為社會成員的個體對其社會的歸附關係。」[15]再加之,《中國奇譚》是引發的是一種一種集體記憶,實現的是一超時空的對話,作品意圖依託中華優秀傳統文化、借用這種奇幻的故事的敘事方式欲要構建的就是個人與微觀社會場景的交際儀式,用這種追本溯源的方式,讓受眾通過回憶從而實現個人的身份認同。當然值得必須承認的是,《中國奇譚》所實現的媒介儀式對受眾的內容傳遞與意義表達程度到底如何,我們現在還無法對其斷定,「節日和儀式定期重複,保證了鞏固認同的知識的傳達和傳承,並由此保證了文化意義上的認同的再生產」[16]因此,只有隨著時間的推移,讓《中國奇譚》得到重複播放,其儀式效果才能得到真正實現,再現其意圖實現的上美影《天書奇譚》《山水情》等經典作品的儀式傳播效果。

「儀式能夠產生他們重獲新生所需要的精神力量」,「膜拜的作用確實是定期地再造一種精神存在,這種存在不僅依賴於我們,而且我們也賴以存在於它。而的確有這種存在:就是社會」,「宗教儀典首要作用就是是個體聚集起來,加深個體之間的關係,使之彼此更加親密」。[17]媒介儀式面對的是廣大的複數的個體,最終要在這個群體集聚中通過認同機制實現對個體的影響。關於認同性,依照人類學和社會學的一貫看法,認同性是一種預定人的社會角色的功能,是一種傳統的神話系統,它提供方向感和宗教性的支持,以確定人在世界中的位置。[18]個人作為社會系統的一員,個人對社會的認同就構成了系統運行的原動力。對於身份認同,阿斯曼認為「身份認同歸根結底涉及記憶和回憶」[19]。再進一步分析,其實,集體記憶、個人認同、文化延續,這三者是在彼此不斷互相制約、影響中生成了不可分的關係。複數的個人形成了記憶合力,個人對這種集體記憶進行了認同,文化才能實現延續,而文化的延續又促進了個人記憶的生成。需提的是,雖然「藉助集體記憶,藉助共享的傳統,藉助對共同歷史和遺產的認識,才能保持集體認同的凝聚性」[20],但「文化記憶研究思考的首要問題是社會或群體如何構建了記憶中的過去,從而形成對群體具有規範約束力的文化記憶;其次是文化記憶如何在群體文化中得到傳承並持續發揮效力」[21],這種身份認同的回憶更多的是建立在對史料的批判性審查上的,是對過去反思性的修建。因此,媒介儀式傳播的就不僅僅是歷史,個人認同的也不一定就是歷史,而是一種群體價值觀與道德精神。《中國奇譚》就是非歷史性敘事,而是借用的具有神話色彩的小妖怪展開的瑰麗幻想,「一般說來,神話的目的是詮釋現在的儀式,而不是紀念過去的事件;它們是對當前的解釋而不是對歷史的解釋」[22],受眾對小妖怪的非現實力的認可,其實就代表了大家對過去、對傳統的認同,認可了自己作為群體一員的身份。簡言之,即《中國奇譚》構建了一個想像的共同體,受眾通過個人回憶在這個回憶空間裡實現了個人對集體的認同。

(二)媒介儀式中的文化傳承

誰若還在「今天」時便已企望「明天」,就要保護「昨天」,讓它不致消失,就要借諸回憶來留住它,過去於是在回憶中被重構。我們所說的,過去在我們對它進行指涉時才產生,便是此意。[23]《中國奇譚》就是站在現在對過去進行了現代性的詮釋,帶有很強的文化傳承觀:第一,是對上海美術電影製片廠的致敬。上美影自1957年成立以來,為中國的動畫發展做出的了突出貢獻,並基本確立了傳統的卡通動畫、水墨動畫、剪紙動畫、木偶動畫這四種基本的製作形式。在黃金時代,先後製作了第一部在國際上獲獎的木偶動畫《神筆馬良》、中國第一部彩色卡通動畫也為「中國學派」開山之作的《驕傲的將軍》、第一部剪紙動畫《豬八戒吃西瓜》、中國第一部將國畫轉化為動畫的水墨動畫《小蝌蚪找媽媽》以及中國第一部動畫電影長片大鬧天宮等。在復興時期,也出品了第一部寬熒幕動畫長片《哪吒鬧海》、融合了東方山水、園林、戲曲、古代建築等審美情趣的《天書奇譚》等,《九色鹿》《三個和尚》《南郭先生》《不射之射》等佳作亦在此時。到了上世紀八十年代,製作的卡通動畫劇《黑貓警長》《葫蘆兄弟》,《邋遢大王》《舒克與貝塔》在國內引起了巨大反響,這時期的《山水情》則最大程度呈現了我國的國畫的意境與哲思。動畫的「中國學派」形成,並在中國及世界產生了巨大影響。但隨著美日動畫的引進,每日動畫對中國動畫的發展造成了巨大的影響,中國動畫在這場跨文化互動中輝煌不再,國人開始更多的接受「超人」「米老鼠」「哆啦A夢」「柯南」等形象。當代中國動畫人注意到了此境況,也開始致敬上美影經典作品,並從其中汲取營養,試圖重現上美影動畫的輝煌,傳承中國文化,實現「國漫崛起」。《中國奇譚》的致敬性更是明顯,通觀該系列作品,會發現各集都在致敬著上美影的經典,《鵝鵝鵝》的水墨、《小滿》的剪紙、《玉兔》的偶動畫等,另外每個劇集裡,導演都在細節之處向上美影的經典作品進行的致敬,例如《鵝鵝鵝》的導演胡睿就表示,作品裡的狐狸先生形象就是來源於《天書奇譚》里的狐狸阿拐。第二,是對中華優秀傳統文化的傳承。《中國奇譚》意圖對中華優秀傳統文化進行傳承的意圖非常明顯,而且他的傳承明顯帶有「創造性轉化、創新性發展」的理念,他不是對傳統的生搬硬套,而是站在現在對過去進行思索,用當代思維對過去進行重新詮釋,在現代語境中反思當代社會的生存狀態。「存在並不是通過指出另一相反方向而被否定的,而是從通常的語境下拿出來,從而被褫奪。這一邏輯也體現在從現代向後現代的轉變中:後現代是現代的自我否定,不是說現代性的某一時刻發生了什麼事情,然後後現代開始了,而是在現代發展的某一時刻,現代性的邏輯開始轉而反對自身,並將自身轉移到了另一個語境下。」[24]《中國奇譚》美學風格就帶有一種後現代主義特點,《鵝鵝鵝》中的人物畫著煙燻妝,呈現出朋克式的陰鬱風;《飛鳥與魚》則帶有強烈的賽博風格,《玉兔》的爵士配樂、片尾曲的說唱特點等無不帶有後現代的審美風格。當然「集體表現是廣泛合作的結果,它不僅延展到了空間,也延展到了時間;各種各樣的心靈聯合、結合和組合起來,構成了它們的觀念和感情,構成了這些表現;對這些表現來說,它們是由世世代代的經驗和知識長期積累而成的。這樣,有一種特殊的智識活動編聚集在了集體表現中,使之與個體表現相比,具有無限的豐富性和複雜性。」[25]集體記憶其實就是文化在時空中的傳承與賡續狀態,它是一種不斷生成的開放性記憶,當代對文化的傳承方式本該就應是多維度、多方式、多情感的時空詮釋,而具體呈現則需要物質化的呈現。當代現象級的動畫作品,也都是用現代的認知對過去的集體記憶進行豐富,《大聖歸來》《白蛇:緣起》《哪吒之魔童降世》以及《一人之下》《霧山五行》等都是具體的作品實踐。

(三)媒介對世界解構

毋庸置疑,儀式在激發、增強或重塑個體成員的集體意識和認同,促成其在信仰、情感和意願上的高度一致上有著巨大作用,在媒介儀式里,媒介不僅僅是一種工具,它更是以一種底層邏輯的方式構建了新的語境,解構了人類原有的生活。「媒介儀式傳達了『圍繞關鍵的、與媒介有關的範疇與界限的形式化行動,其表現、建構並暗示了更宏觀的、與媒介相關的價值聯繫』。換言之,媒介不僅僅描述世界,更提供了理解世界的基本範疇框架。」[26]在科學技術環境的更新下,媒介會引發不同「媒介域」的產生,形塑整個世界,引導了世人認知世界的方式,承載了我們思想、行為和社會關係中的矛盾。「電子媒介最根本的不是通過內容來影響我們,而是改變社會生活的『場景地理』來產生影響」[27],「傳播儀式觀強調『在共同場域』中、受眾集體參與、共同體驗情感的歷時性模式」[28]。《中國奇譚》通過動畫的形式,在網際網路的支持下向受眾構建了信息傳遞與文化傳承的儀式空間,構建了一個現實與虛擬相融合的一個共同在場的歷時性場域。雖然受眾接受信息時不是在同一時間內對信息進行的群體接受,但是受眾在每一次觀看動畫的時候,其實都在無形中形成了一個群體共同在場感(彈幕更是增強了共同在場感),《中國奇譚》的播放在本質上是一種傳受雙方共時性參與儀式過程,這就體現了媒介世界的建構性作用。

哈里森認為:我們大多數人都是凡俗夫子,只有在集體性儀式的那種平凡、中庸的氣氛中才能自得其樂,自由呼吸。不僅如此,我們這些本身並非藝術家或思想家的素人,長期以來只能按照藝術家已經為我們安排和示範的方式生活,去想像,甚至去感受。[29]在過去的傳統儀式空間裡,我們是按照布道者的布道進行思維,認知這個世界。但在信息技術時代,數字媒介構建的虛擬世界似乎在解構著整個現實世界。才外在上看,「現代媒介儀式的產生和發展在拓展了傳統儀式空間的同時,也稀釋了傳統儀式本身的神聖意蘊,加速了儀式的大眾化、世俗化;傳統儀式的衰弱甚至凋零強化了媒介在以現代城市生活為主要生活方式的社會裡作為意識中心的地位。」[30]但實際上,當代信息媒介技術正在構建著一個完全不同與以往的世界。例如卡斯特認為,虛擬空間和全球網絡的出現會消彌現代城市空間的特殊性,社會的功能與權力可以在虛擬流動空間中重構,其邏輯會支配現實地方空間的動態意義。最終,所有的空間性都將坍縮到虛擬空間之中,形成一個網絡化、非歷史的流動空間。[31]對技術世界持有悲觀態度的弗盧塞爾更是認為,高度技術化的圖像世界「已經分解成粒子,即光子、量子、電磁粒子,幻化成一種不可觀察、不可想像、不可理解,但可以被計算的團塊;甚至人們的意識、思想、慾望和價值觀也分解成粒子,分解成信息的碎片,分解成一種可以計算的團塊」[32],技術性影像「魔法般重新建構了我們的『現實』,(把現實)轉化成一個『全局的影像情節』。從根本上講,這就是『遺忘』。人忘記了生產影像是為了讓自己在這個世界上辨明方向。他再也無法破解影像,而是生活在影像的功能中:想像力成為了幻覺」[33]。在《中國奇譚》的製作技術上,也展現出向製作者們向數位技術的審美轉向的端倪,例如:《林林》是一三維動畫、《飛鳥與魚》是在三維軟體中實現二維的呈現、《玉兔》中機器人的人性思維等。當然不可否的是,製作者首先考慮的應該是媒介的工具性,用後期軟體在動畫製作中會省去很多製作時間,但大家這種動畫製作的技術性思維,確實是技術宇宙形成的表現。而且這種表現在現在的影視作品中越來越明顯,例如《深海》就是在粒子系統下的技術圖像敘事。大量作品對MG技術、三維技術、AI技術等的廣泛應用以及當系對元宇宙的探討等,無不在證明這一點。

三、結語

綜上可知,《中國奇譚》播出後,之所以能夠獲得了巨大的社會反響,主要是因為其利用媒介的記憶功能,不僅建構了一個儀式化的傳播空間,並在其中以「媒介祭祀」的形式喚起了獨屬於幾代中國人的集體記憶,而且在媒介喚起的集體記憶的基礎上,對現實所進行的探照與反思,為當代人緩解在現實中所面臨的各種壓力、無奈,覓得了一個「短暫的心靈慰藉之所」。與此同時,由此生成的儀式傳播對個人身份認同、文化傳承以及世界的解構還具有深遠的影響,當然不可否認的過程中,在儀式傳播過程中可能會出現與預期相悖的傳播效果。同時,我們也要清醒的認識到,雖然,這種儀式傳播的生成邏輯具有極大的普遍性、世俗儀式性,但由於其自身的虛擬性,因此,其與社會行動、社會實踐之間還有著一定的距離。概言之,即媒介技術以及在其基礎上所形成的媒介記憶、媒介儀式可能在改造現實世界方面所起到更多的是一個「催化劑」「轉化酶」的作用。

參考文獻:

[1][2]阿萊達·阿斯曼:《回憶空間:文化記憶的形式和變遷》,潘璐譯,北京:北京大學出版社,2016年,第22、1頁。

[3]鄧建國:《從認識論到本體論:彼得斯##_FORMAT_LT_##奇雲##_FORMAT_GT_##中的「媒介道說」》,《新聞記者》2019年第11期。

[4]諾爾曼·丹森:《情感論》,魏中軍、孫安逸譯,瀋陽:遼寧人民出版社,1989年,第203頁。

[5]莫里斯·哈布瓦赫:《論集體記憶》,畢然、郭金華譯,上海:上海人民出版社,2002年,第93-94頁。

[6][10][13][15][17][22][25]愛彌爾·塗爾干:《宗教生活的基本形式》,渠東、汲喆譯,上海:上海人民出版社,1999年,第341、11、43、297、456、171、17頁。

[7]詹姆斯·凱瑞:《作為文化的傳播:「媒介與社會」論文集》(修訂版),北京:中國人民大學出版社,2019年,第15、18頁。

[8]劉建明:《儀式傳播思想研究》,北京:科學出版社,2020年,第20頁。

[9]雷吉斯•德布雷:《媒介學引論》,劉文玲譯,陳衛星審譯,北京:中國傳媒大學出版社,2014年,第5頁。

[11]Eric W. Rothenbuhler. 1998. Ritual Communication: From Everyday Conversation to Mediated Ceremony.London: Sage Publications Inc. p. 27.

[12]丹尼爾•戴揚、伊萊休•卡茨:《媒介事件——歷史的現場直播》,麻爭旗譯,北京:北京廣播學院出版社,2000年,第5、7頁。

[14]尼克·庫爾德里:《媒介儀式:一種批判的視角》,北京:中國人民大學出版社,2016年,第2頁。

[16][19][23]揚•阿斯曼:《文化記憶:早期高級文化中的文字、回憶和政治身份》,金壽福、黃曉晨譯,北京:北京大學出版社,2015年,第52、87、24頁。

[18]道格拉斯•凱爾納:《媒體文化——介於現代與後現代之間的文化研究、認同性與政治》,丁寧譯,北京:商務印書館,2018年,第393頁。

[20]戴維•莫利、凱文•羅賓斯:《認同的空間:全球媒介、電子世界景觀與文化邊界》,司艷譯,南京大學出版社,2001年,第98頁。

[21]高曉倩:《文化記憶理論視域中的猶太傳統——兼論上海猶太難民自傳的記憶結構》,《人文雜誌》2020第10期

[24]許煜:《論中國的技術問題——宇宙技術初論》,盧睿洋、蘇子瀅譯,杭州:中國美術學院出版社,2021年,第236-237頁。

[26]施蒂格•夏瓦:《文化與社會的媒介化》,劉君、李鑫、漆俊邑譯,復旦大學出版社,2020年,第40頁。

[27]約書亞·梅羅維茨:《消失的地域:電子媒介對社會行為的影響》,肖志軍譯,北京:清華大學出版社,2002年,第214頁。

[28]郭講用:《傳播儀式觀中傳統節日文化的傳播》,《新聞愛好者》2010年第24期。

[29]簡•艾倫•哈里森:《古代藝術與儀式》,劉宗迪譯,北京:生活•讀書•新知三聯書店,2008年,第134頁。

[30]郭講用:《中華民族共同體:傳統節日儀式傳播與信仰重塑》,北京:商務印書館,2022年,第12頁。

[31]李耘耕:《從列斐伏爾到位置媒介的興起:一種空間媒介觀的理論譜系》,《國際新聞界》2019第11期。

[32]威廉•弗盧塞爾:《技術圖像的宇宙》,李一君譯,上海:復旦大學出版社2021年版,第21頁。

[33]威廉•弗盧塞爾:《攝影哲學的思考》,毛衛東、丁君君譯,北京:中國民族攝影藝術出版社2017年版,第11頁。

該論文擬被《媒體融合新觀察》刊用。

五 研究結論

項目組研究開展是在將德布雷、彼得斯、凱瑞等學者的媒介觀點進行充分的勾連下,將所有的研究就置入在了媒介的變遷的傳承觀中,並與中華優秀傳統文化中的傳播思想、文獻典籍與當代的文化現象進行對比分析,並試圖分析探討媒介的物質性。在整個項目研究開展中,將「文化」作為一種媒介是項目組的一個創新性的學術觀點。

項目研究側重傳統文化在當代的轉化,例如從儀式傳播分析《中國奇譚》、從時空觀分析《典籍里的中國》;將中華典籍《莊子》《山海經》等與網絡文學、影視節目等進行勾連分析;對姜子牙、墨子等古聖先賢作為媒介進行分析;從媒介切入對齊文化進行學術分析等。例如:中華優秀傳統文化影像化的進程其實就是中華文化走出去的戰略中的重要一環。從媒介學提出者彼得斯的關於傳播與傳承觀、媒介場域觀出發,就可以對這一影像化生成的邏輯進行分析,即:傳統文化的具體的影像傳播是傳播的具象片段,傳統文化在影像中傳承則與媒介環境更迭有直接關係,而在這影像化的進程中最底層的邏輯則是技術的發展。從傳播與傳承範疇對中華優秀傳統文化的影像化的實現過程分析,會發現,要實現文化傳承就需要有一根貫穿始終的命脈,這條命脈就是華夏文明的內核。

在傳播規律中,「主旋律傳播最不容易」。高校要在網絡陣地上的思政教育達到預期效果,教師在這場信息互動中必須注意教育的表達方式、方法,實現由「弱勢」向「強勢」轉換;注重意見領袖,尤其是意見領袖的作用,區分注意力、影響力、號召力「意見領袖」在引發關注、影響認同或改變行為中所起到的不同作用;在傳播內容上,要選擇易於傳播又合適作為思政教育載體的內容通過合適的傳播途徑進行傳播,爭取教育效果最優化,最終實現高校立德樹人這一根本任務。新時代的大學生是伴隨著網絡長大的一代,他們正處在融媒體影響世界的時代。因此,高校對大學生的教育管理必須緊跟時代步伐,針對學生信息行為特點,用他們容易接受的方式進行合理的教育引導,最終培養他們成為國家新時代的接班人。

項目批准號:22ZBSKB039

項目負責人:王筍

所在單位:淄博職業學院