【引言】

1970年國慶節,中央會議間隙,一位滿頭白髮的老人站在毛主席面前,靦腆地說:「感謝主席的關心,我這兩年很好。」

毛主席聽後微微點頭,轉身叮囑周總理:「給放牛娃安排個工作吧。」

誰能想到,這位被稱為「放牛娃」的老人,不久後竟成了福建省委副書記。

這是怎麼回事呢?

【一、從放牛娃到紅軍戰士】

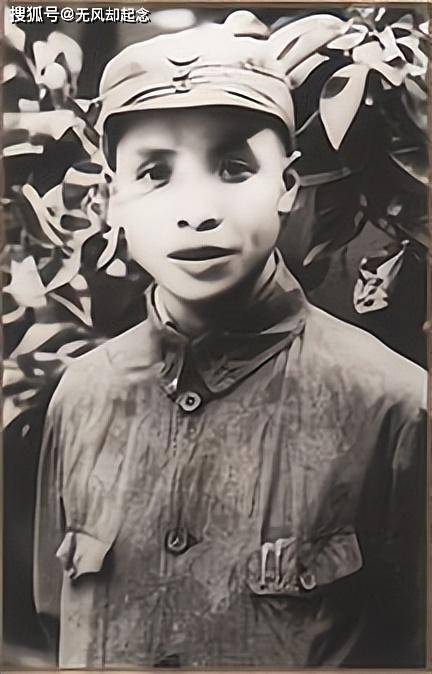

說起「放牛娃」譚啟龍的故事,還得從他早年加入革命說起。譚啟龍,1913年生於江西省一個貧苦農民家庭。父母早逝,他從小就靠放牛為生,生活清苦至極。

然而,這個窮小子卻有著不平凡的機遇。1930年,紅軍隊伍路過江西,18歲的譚啟龍毅然決然地加入了紅軍隊伍。

譚啟龍天資聰慧,在革命中表現得十分機靈,很快就引起了毛主席的注意。

毛主席甚至親自給他取了個外號——「放牛娃」。這是對他的鼓勵,也隱隱透露出毛主席對他日後成就的期許。年紀輕輕的譚啟龍,從此跟隨紅軍南征北戰,逐漸成長為一名堅強的革命戰士。

【二、長征後堅持鬥爭,顯示硬骨頭精神】

1934年,紅軍開始了長征。不同於許多戰士隨隊前行,譚啟龍主動要求留下來打游擊。

他帶領著游擊隊在江西、湖南一帶與敵人周旋,雖然人手不多,裝備簡陋,但他們憑藉機智和勇敢,與國民黨軍隊抗衡了三年。這三年里,譚啟龍數次身陷險境,但始終沒有放棄,堅持鬥爭,顯示出頑強的革命精神。

敵人不斷派人勸降,譚啟龍卻硬是頂住了壓力,寧死不屈。這股鐵骨錚錚的勁兒,令組織上對他更加器重。

1937年抗戰爆發,譚啟龍被委以重任,帶領游擊隊深入浙東抗日根據地,與日寇和國民黨頑固派鬥智斗勇。他帶領部隊不斷發展壯大,把浙東抗日根據地打造成了敵後的一道重要防線。

【三、浙東根據地的「功臣」】

在譚啟龍的帶領下,浙東根據地從無到有,迅速發展壯大,到了1945年抗戰勝利時,人口已超過400萬,成為全國著名的抗日根據地之一。這個成績可以說是譚啟龍最輝煌的戰鬥篇章之一。毛主席在延安聽說此事後,非常高興,還特意表揚了他一番。

1949年新中國成立後,譚啟龍繼續在地方工作,先後擔任浙江省委書記、山東省委書記等職務。在這些崗位上,譚啟龍繼續發揚他的頑強作風,始終以革命精神帶領各地的社會主義建設。他的踏實與低調,深得組織的信任,成為各地黨組織不可或缺的骨幹力量。

【四、毛主席的關懷與期待】

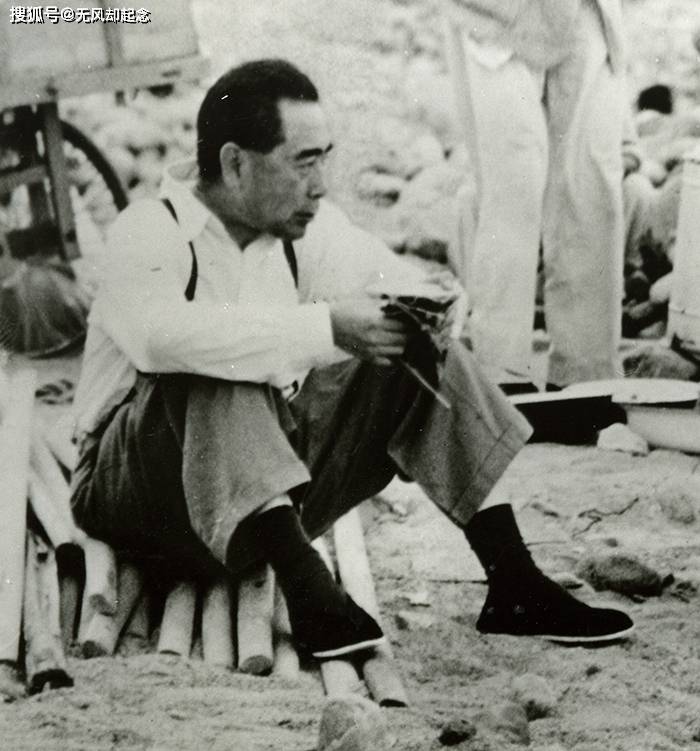

1952年,毛主席到浙江視察,譚啟龍作為浙江省委第一書記,負責接待這次重要的視察活動。兩人闊別多年,毛主席還是用當年那個親切的外號喊他:「放牛娃!」譚啟龍一下子被勾起了昔日戰鬥的回憶,兩人像多年不見的老朋友一樣,親切交談。

毛主席對譚啟龍的成長倍感欣慰,但並不忘提醒他要時刻保持與人民群眾的緊密聯繫。毛主席告訴他:「要搞好工作,就必須要了解到實情,既要聽幹部彙報,也要走到群眾中去聽聽他們的聲音。」這句話成為譚啟龍在各個崗位上堅守的工作原則。正是因為這份沉著務實,譚啟龍的工作總能穩步推進,取得成效。

【五、1970年國慶節上的安排】

時間到了1970年國慶,譚啟龍已經60歲,頭髮漸白,但精神依然矍鑠。作為中央候補委員,他也應邀參加了中央會議。毛主席見到譚啟龍,仍然像多年以前那樣親切地問:「放牛娃,這兩年過得還好嗎?」這句話飽含著毛主席對老戰友的關心與挂念。

譚啟龍也靦腆地回應:「感謝主席的關心,我這兩年很好。」他本以為自己年事已高,或許可以安享晚年了,但毛主席卻有不同的想法。

主席對周總理說:「放牛娃的情況我清楚,你給他安排個合適的工作吧。」

就這樣,不久後,譚啟龍被任命為福建省委副書記,繼續發揮他的餘熱。

【寫在最後】

有人說,像譚啟龍這樣的老同志,是黨和國家的「寶貝疙瘩」。他們用自己的青春和生命見證了新中國的誕生,經過槍林彈雨的洗禮,成為了建設國家的中堅力量。

譚啟龍一生不圖名利,一心為民,用實際行動詮釋了一個共產黨員的初心與使命。