11月2日,「地方與講述——首屆中國當代影像藝術年鑑展」於上海多倫現代美術館開幕,作為「第二十三屆中國上海國際藝術節」的展演項目,首屆影像年鑑展以「地方與講述」為主題,基於「中國當代影像藝術年鑑」2023年度的觀察,展出15位(組)藝術家的當代影像藝術作品。

展覽現場

據悉,「中國當代影像藝術年鑑」(下簡稱「影像年鑑」)由上海多倫現代美術館2023年發起並主辦,是一個以中國當代影像藝術實踐的第一線觀察和資料收集為基礎,開展現象分析與整理,進行文獻及作品的展示與交流的平台,并力求通過穩定而有效的工作機制,逐步發展成為中國當代影像藝術最全面而詳細的文獻庫。

在歷時近一年的時間裡,影像年鑑工作組共收集到2023年在國內外公開展示和發表的中國藝術家的近兩千件影像藝術作品。展覽從收集到的作品中選擇了部分藝術家的作品,他們分別以不同的手法和媒介,講述著各自的「地方」故事。

對於「影像年鑑」的入選標準,在澎湃藝術此前對組委會的採訪中有諸多討論,而首次「影像年鑑展」的亮相,似乎指向了某種標準——將影像(無論是攝影還是影像作品)作為一種社會學研究的方式,以影像講述正在經歷的時代。

展覽現場,車建全作品《平行世界II》

在此次展覽策展人施瀚濤的敘述中,「地方」可以是一個國家、一個市鎮、一個花園,甚至集體宿舍中的一個床鋪……他借英國人文地理學家蒂姆·克雷斯韋爾(Tim Cresswell)在《地方:記憶、想像與認同》一書中「是什麼使它們成為地方」發問,從多角度解讀「地方」的概念,並認為「在文化研究與批判理論視野下,地方是一個社會建構的結果」「是人類創造的有意義的空間」。

而參展藝術家本身來自不同的「地方」,作品也表現不同的地方,但觀眾之所以能獲得共鳴,是由於從地方到普遍性、從單一案例到集體意識的「講述」。

黃立言,《輕飄飄,輕飄飄的》(靜幀),影像,25分54秒,2021,圖片由藝術家本人提供

從廢墟到家鄉,講述共同的時代經歷

對應到多倫現代美術館一樓三組完全不同的作品——車建全(現生活工作於廣州)的《平行世界II》、資佰(現生活工作於西雙版納)的《我的Mekong》和閻洲(現生活工作於北京)的《殺胡案》,以完全不同的視角和媒介,構建「地方與講述」的主題。

車建全的作品由影像、照片等構成,他聚焦一個地處南方的曾經遊人如織的世界主題遊樂園,但如今成為廢墟,「世界地標」被藤蔓攀爬、包裹。

「1998年,我剛到廣州的第一個周末,和師兄們去了一家那時很火的樂園,我們花了很久乘汽車到了郊區,進入了這座遊樂園。當時人山人海,像是一場夢,一天之內實現了『週遊世界』的願望。然而,隨著大家真正持有護照,自由地去往世界各地旅行,這個虛擬的、微縮景觀樂園不再承載夢想,於2010年關閉。」車建全在接受澎湃藝術採訪時說,「在閉園後的第六年(2016年),一位朋友的公司搬到曾經的樂園邊,這個園區重新進入我的視野,然而,此時此地已被大自然重新占據,甚至藤蔓爬到『瑞士木屋』,拉斷了房梁。」

展覽現場,一位觀眾正在閱讀車建全作品《平行世界II》

藝術家關於地方的講述,勾起了一代人曾經在樂園「週遊世界」的集體回憶,這種回憶也與時代勾連——曾經打造出的「宏偉世界」成了荒野和廢墟,「大自然清理著人存在過的痕跡」。牆腳邊那些從廢墟中拾得的殘垣斷壁,把美術館觀眾帶回了荒廢的現場,看龐大的文化遺物在時間的洗禮下,並被自然悄悄清理,還原為真正意義上的自然的樂園。

曹澍,《妖糖》(靜幀),影像,15分10秒,2023,圖片由藝術家本人提供

展覽中,包括曹澍的《妖糖》、解睿的《例外狀態》、胡偉的《地鳴 碎礫》等都與廢墟有關,呈現出地景與人跡的變奏,以及人與自然的動態關係場域。《妖糖》圍繞著廣東順德糖廠荒廢的百年流水線展開,藝術家虛構了一個近未來的科幻文本,並以結合AI的影像呈現。「糖廠不是一個特殊的案例,它是整個中國、甚至亞洲社會的集體潛意識,我在對工廠退休職工集群的調研中,看到了我老家親戚們相似的經歷。」曹澍說。

解睿《例外狀態》(靜幀),影像裝置,尺寸可變,2023,圖片由藝術家本人提供

正是因為這種集體記憶,家鄉與離散,成為了「地方講述」的聚焦點。資佰的《我的Mekong》拍攝的就是自己位於雲南邊境的家鄉西雙版納。「這個項目我拍攝了十幾年了,我祖祖輩輩就生活在瀾滄江邊,所以我一直記錄這條河流,在日新月異的發展中,我也目睹到很多東西在短時間內消失,河流構成了我對故鄉或者地方的理解。」資佰說。相比展覽中更多的影像作品,資佰只是以單純的攝影輔以文字,卻能看到他快門下日積月累的厚度。

資佰,《我的Mekong》,攝影。2008至今,圖片由藝術家本人提供

余果的作品《從山脈到海洋》以影像勾勒出一條中國改革開放後從西南山區到南部沿海的人口流動之路。他以手繪動畫回憶童年第一次出遠門的經歷,同時把模糊不清的記憶與現實結合在一起,將個體經驗融到更大的時代經驗中去。即便是王露帶著「私攝影」性質的《時間的風,停下了》,記錄了由父親患病帶來家庭的變化,同時也是一種鄉愁。正如藝術家自述所說的:「我的故鄉在中國是一座介於二三線之間的小城,『造城計劃』給這座城市帶來的巨變,讓離家十幾年的我每一次歸鄉都像是來到了異鄉。而故鄉的人則恰恰相反,他們的說話方式,穿衣舉止……仿佛和我小的時候並無太多變化,和這座城市形成了巨大的反差。」

余果,《從山脈到海岸》(靜幀),影像,30分,2022,圖片由藝術家本人提供

這些來自不同地方、不同年紀】不同閱歷的藝術家作品,之所以能在美術館,讓素未謀面的觀眾發生共鳴,或正因為,它們記錄了共同生活的時代,而藝術的講述可以讓一個被遺忘的、被遮蔽的,或者流動的地方被看到,也可以讓一個已經被看到的地方得以重新構造和定義。

展覽現場,王露作品《時間的風,停下了》

以媒介技術找尋失落的真實

2024年4月,「影像年鑑」春季系列學術活動先後舉辦了「捕獲幽靈——面對影像藝術的機構策略(論壇)」「中國當代影像藝術年鑑·2023長三角狀況報告發布(論壇)」「《影像多倫——館藏影像作品》(展覽)」「未來圖像創造者(對談)」等多個維度的活動。2024年6月15日,「2023中國當代影像藝術年鑑發布會」於四川美術學院舉行,並就《2023年中國當代影像藝術年鑑總體發布及現場學術觀察報告》等主題展開論壇研討。上海多倫現代美術館與四川美術學院視覺研究院簽署館校合作協議,建立「中國當代影像藝術年鑑」西南地區工作站點。

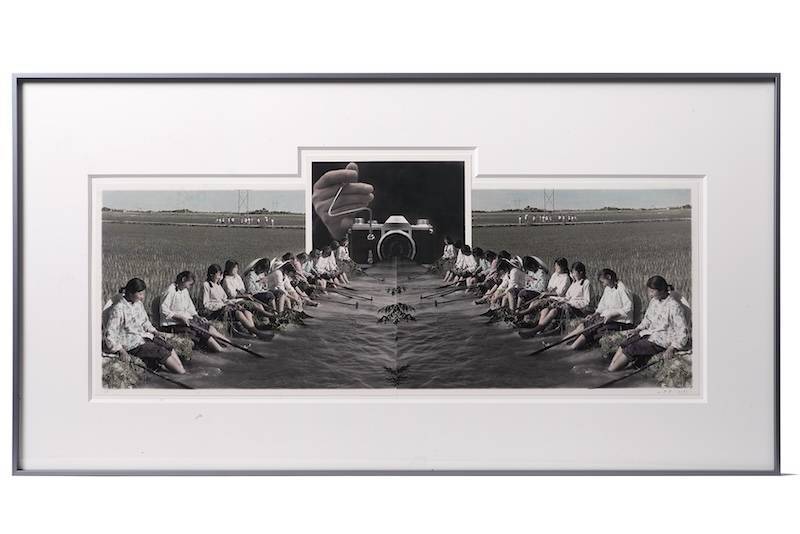

蔡東東,《攝影河》,明膠鹵化銀照片,水彩,拼貼,攝影,43×84cm,2020,圖片由藝術家本人提供

與全國範圍內的研究者和創作者開展合作(尤其以部分高校的藝術史論專業為依託),形成一個廣泛的工作網絡,以及共同生產和分享的機制,也一定程度上拓寬了作品收集的視野,表現在展覽中,則是更為廣泛的敘事,以及2000年前後出生的創作者作品的入選。

展覽現場,閻洲作品《殺胡案》

比如,《殺胡案》作者閻洲以幻燈片的形式呈現了一位中古中國的胡人商販在戰爭後逃亡的情景。松郎《我在城市下滑》記錄了創作者本人在城市公共空間的行為——在城市裡找到一些斜坡,爬上去,滑下來。

展覽現場,松郎作品《我在城市下滑》

而更為引人矚目的《女欲語、難自語》,來自一群「00後」的女生。她們2023年畢業於中國美院,該作品是她們的畢業創作。這組由攝影、紀錄片、藍曬組成的作品,源於2022年10月,她們偶然間了解到湖南江永女書,隨之開始關注女書的發展現狀。在與女書自然傳人陽煥宜老人的女兒對談後,她們看到了超越符號形式的女書。雖然是學生創作,但是能看到她們對歷史和歷史中女性的關注。

展覽現場章瑩瑩、謝睿楠、顧怡玲、陳一琦、翁藝寧作品《女欲語、難自語》

上海多倫現代美術館館長曾玉蘭認為,當下,影像媒介成為生活中無法剝離的一部分,每個人每天都在進行著影像的創作和影像信息的接收,呈現的是日常生活的現場。但「地方與講述」恰恰講述了在新媒體技術發達的時代,藝術家們反過來利用這種媒介技術找尋失落的真實。這種「講述」既是對抗技術時代力量,也是在反思時代和當下的問題。

開幕儀式上,主辦方與參展藝術家合影

註明:「中國當代影像藝術年鑑」最終將以線上及線下的文獻庫、出版物、展覽及衍生活動等各種形式及時反映中國影像藝術的最新實踐和成果。年鑑顧問委員:朱青生、張培力、顧錚、張獻民、曾玉蘭(按年齡排序);由施瀚濤擔任執行總監;專業工作委員:朱炯、劉媛、顧佳君、鄭梓煜、祖宇(按年齡排序)。展覽將持續至2025年2月23日。