5月7日-13日,從全球範圍來看,一種被命名為KP.2的新冠變異株正在蔓延,今年5月初,世界衛生組織(WHO)將KP.2亞變種列為監測中變異株。

世衛組織COVID-19技術負責人Maria Van Kerkhove表示,KP.2是JN.1的後代譜系,而JN.1是全球主要菌株,KP.2刺突蛋白有額外的突變。隨著JN.1不斷變異,還會衍生出新的變異株,世衛組織將繼續密切監測病毒的演變。

據記者梳理,KP.2變異株於今年3月在美國下水道被監測到,當時僅占新冠感染病例的1%,此後迅速蔓延。截至5月11日的兩周內,KP.2變異株占到美國新冠病毒感染的28%,4月中旬這一比例僅為6%。

根據美國疾病控制與預防中心(CDC)5月10日發布的數據,一種被命名為KP.2的新冠變異株目前已經取代JN.1成為美國的主要流行株;當地時間5月9日,據Global News報道,KP.2迅速在加拿大占據主導地位,截至4月28日,全國數據顯示,KP.2占加拿大所有COVID-19病例的26.6%,超過其他JN.1亞變種。

5月14日,國家疾控局發布健康提示,介紹新冠病毒KP.2變異株相關情況。目前,JN.1變異株仍為全球優勢流行株。我國現階段的主要流行株構成比排在前三位的為JN.1、JN.1.16和JN.1.4,3月11日首次從廣東本土病例中監測到KP.2變異株。截至5月12日,在我國本土病例中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05%~0.30%之間,處於極低水平。

5月13日,南方醫科大學公共衛生學院生物安全研究中心主任趙衛告訴記者,考慮感染過的人群已經有一定的抗體水平和免疫屏障,所以即使有新的變異株,目前變異株感染後的症狀,仍主要是輕型和無症狀感染者。此外,出現新的變異株,提示我們新冠病毒並未消失,並且病毒仍在變異,從臨床上來看,現在的變異株雖增加了傳播優勢,但是感染者的臨床症狀和以前的毒株沒有區別,致病性目前看也沒有明顯增加,重症率應不會增加。

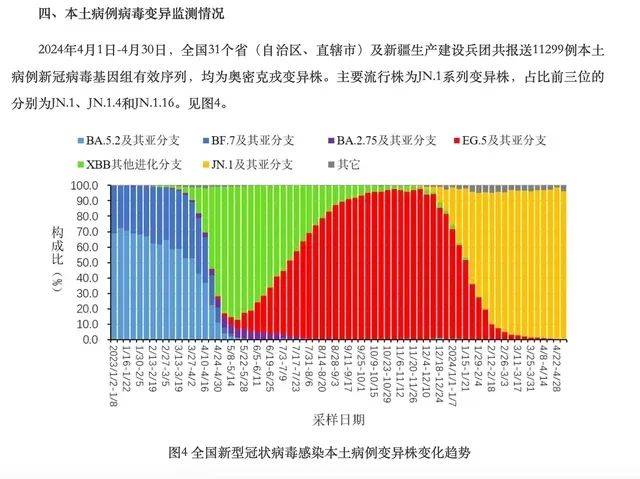

中疾控《2024年4月全國新型冠狀病毒感染疫情情況》。

「KP.2變異株是JN.1的衍生株,在最外面的刺突蛋白上有兩個胺基酸的點突變,導致傳染性增強,這可能是其迅速成為主流變異株的主要原因,在國際上看,現在已經超過JN.1成為一些國家的主要流行毒株,正是因此,也有很多人擔心引發新一輪的感染高峰,但是需要明確的是,只要致病力沒有明顯增加,就暫時可以不用過多擔心。」趙衛解釋。

「從臨床觀察看,這一變異株株仍然和其它Omicron突變株一樣,傳染性極強,但致病性較弱。現階段,病毒出現新的變異株對大家的正常生活不會有明顯影響,但對於老年人和免疫低下人群仍有可能出現重症病例,所以提醒這些高風險人群應繼續關注有關部門發布的信息,病毒流行期間做好個人防護。」趙衛提醒,病毒未來變異仍有可能出現更有傳播優勢的毒株,甚至不排除出現致病力強的毒株,要持續監測病毒變化、研發更安全有效的疫苗。

一、什麼是KP.2變異株?

KP.2是新冠病毒奧密克戎JN.1變異株的第三代亞分支,也是JN.1變異株中具有較強傳播優勢的一個亞分支,於2024年1月2日在印度採集的樣本中首次監測到。2月以來,由於KP.2在全球流行毒株中的占比增長較快,世界衛生組織於5月3日將KP.2列入「需要監測的變異株」。目前尚未檢索到KP.2的致病力和免疫逃逸能力較當前流行的JN.1變異株發生明顯改變的報道。

二、國際上KP.2變異株的流行情況如何?

目前,JN.1變異株仍為全球優勢流行株。今年以來,KP.2亞分支在全球流行毒株中的占比逐漸增加,從1月上旬的0.16%增長至5月上旬的14%左右。近期,部分國家KP.2亞分支流行程度相對較高,占比為10%~30%。

三、我國開始流行KP.2變異株了嗎?

我國現階段的主要流行株構成比排在前三位的為JN.1、JN.1.16和JN.1.4,3月11日首次從廣東本土病例中監測到KP.2變異株。截至5月12日,在我國本土病例中共監測到25條KP.2序列。每周報告的本土序列中KP.2占比在0.05%~0.30%之間,處於極低水平。

四、KP.2變異株傳播得更快嗎?

KP.2新增變異位點中,有2個位於S蛋白,提示具有更強的傳播力。但KP.2仍為JN.1變異株的亞分支,現有研究認為,其傳播優勢較JN.1變異株其他亞分支不會有大幅提升。專家研判認為,考慮到當前KP.2亞分支感染病例在我國本土病例中的占比極低,以及此前我國JN.1引起的疫情目前已經降低到較低水平,KP.2亞分支短期內成為我國優勢流行株的可能性低,引發新一次感染高峰的可能性低。

五、如何預防KP.2變異株感染?

與預防其他奧密克戎變異株感染一樣,建議公眾繼續保持良好個人衛生習慣,科學佩戴口罩,堅持規律作息,保證健康飲食,提高機體免疫力。

來源:人民日報健康客戶端(記者 王艾冰)、「國家疾控局」微信公眾號

編輯:何延國

校對:吳習