展覽解讀丨帝國南疆——南越王墓出土精品文物展:文王風雅

四

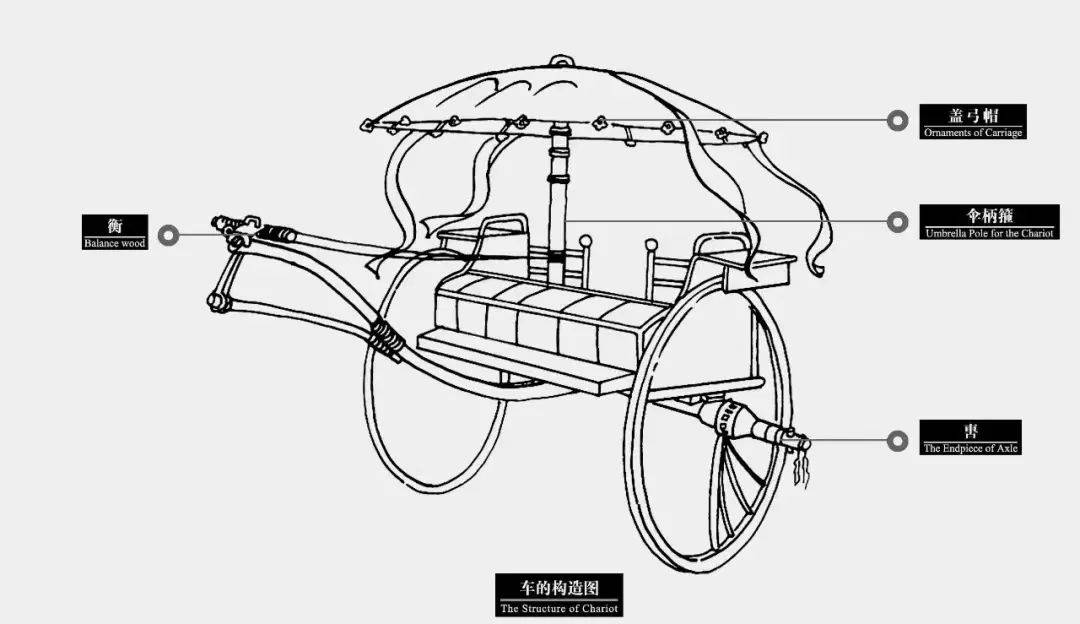

漢代主要車型

車馬是漢代的主要交通工具,諸侯王墓多用真車真馬隨葬。

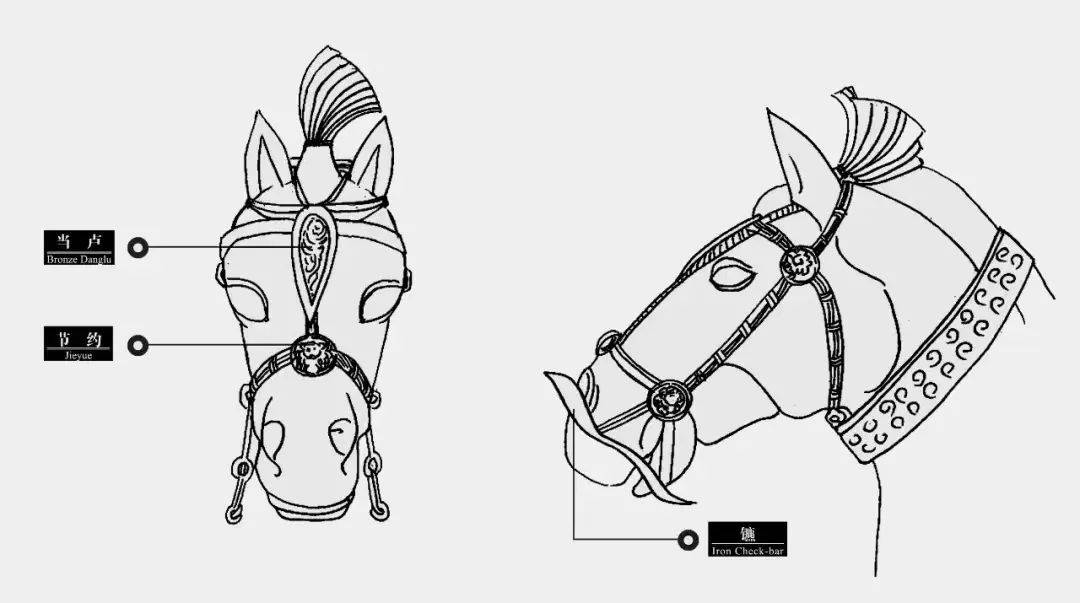

馬飾示意圖

車構造示意圖

因墓室面積較小,南越王墓中沒有車馬實物,代之以車馬儀仗的模型與構件,鎏金錯銀、裝飾華麗,可以想見當年南越王連車列騎的威武場面。

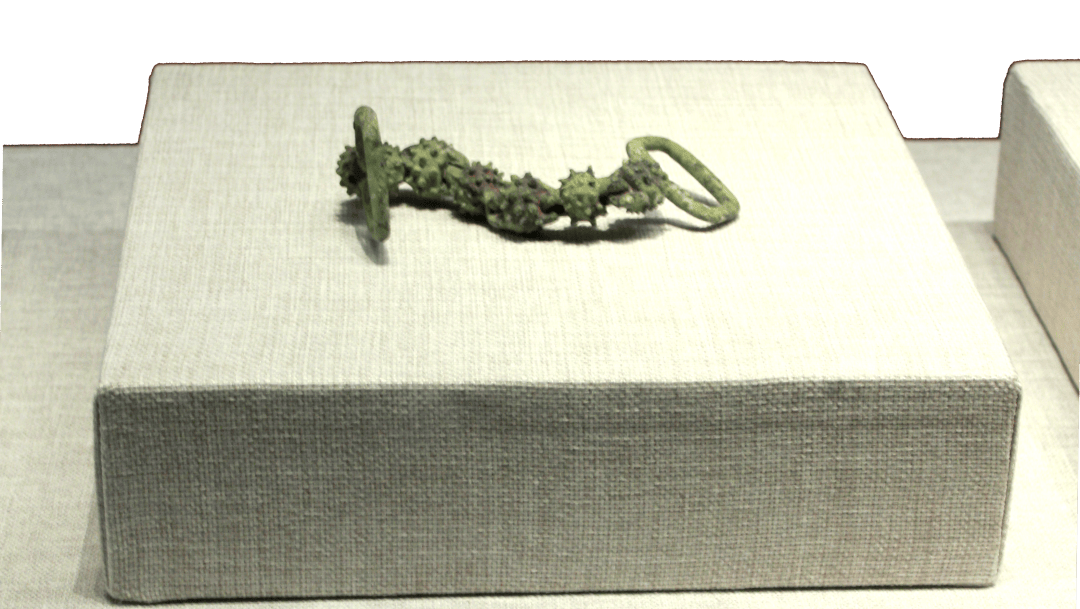

刺狀銅馬銜

西漢

1983年象崗南越王墓出土

南越王博物院藏

銜,俗稱「馬嚼子」,使用時橫勒在馬口,藉以控制馬匹的活動。銜在考古發掘中較為常見,多為銅質,其形制從商周至秦漢變化極小。

鎏金牛頭形銅泡釘

西漢

1983年象崗南越王墓出土

南越王博物院藏

泡釘是安裝在馬頭皮轡帶上的零件,起裝飾作用。南越王墓中出土泡釘616個,均鎏金,分別鑄成圓錐、伏兔和牛頭等形狀。

第三單元

帝國南疆——南越王墓出土精品文物展

文王風雅

「倉廩實而知禮節」,漢代高度繁榮的物質文化,使人們對藝術與審美的需求也日漸增長,催生出質樸、傳神、充滿生命力的漢代藝術。南越王墓中的樂器、棋具、書畫用具等,是漢時藝術文化蓬勃旺盛的佐證,更反映出文王趙眜的風雅之好與生活閒趣,在正史寥寥數語的記載之外,為我們勾勒出一個更為生動鮮活的南越文王和他弦歌樂舞的精神世界。

一

南越國仿效秦漢中央王朝推行禮樂制度,並設有主管音樂事務的「樂府」機構。南越文王對雅音的喜好尤甚,墓中出土數套大型編鐘、編磬、句鑃、琴瑟等宮廷樂器,種類十分齊全,主要陳放於東耳室。

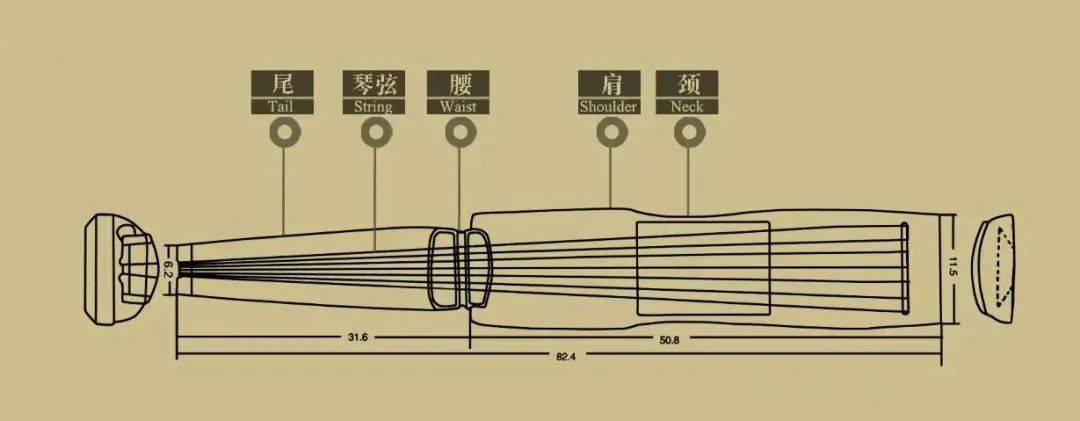

西漢時期

七弦琴的結構

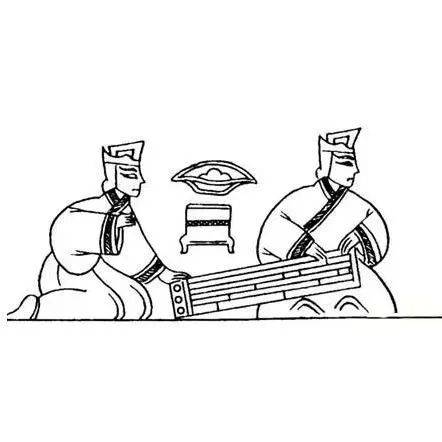

中國弦樂器產生於春秋戰國時期,到了漢代,瑟、琴、箏、築等均已出現。瑟是彈散音的樂器,在調弦後,雙手並彈,清正相和以成樂曲。由於彈奏指法多為扣、彈等動作,故奏瑟在漢代習稱鼓瑟。

鼓瑟

撫琴

彈箏

擊築

「文帝九年」銅句鑃

西漢

1983年廣州南越文王墓東耳室出土

南越王博物院藏

打擊樂器,為古越族所特有,是嶺南首次發現的大型越族打擊樂。形制完整,形體較大,共重191公斤。演奏時口部朝上,倒插在座架上,用木槌敲擊。

南越王墓青銅句鑃是目前已發現的唯一有明確紀年的句鑃。

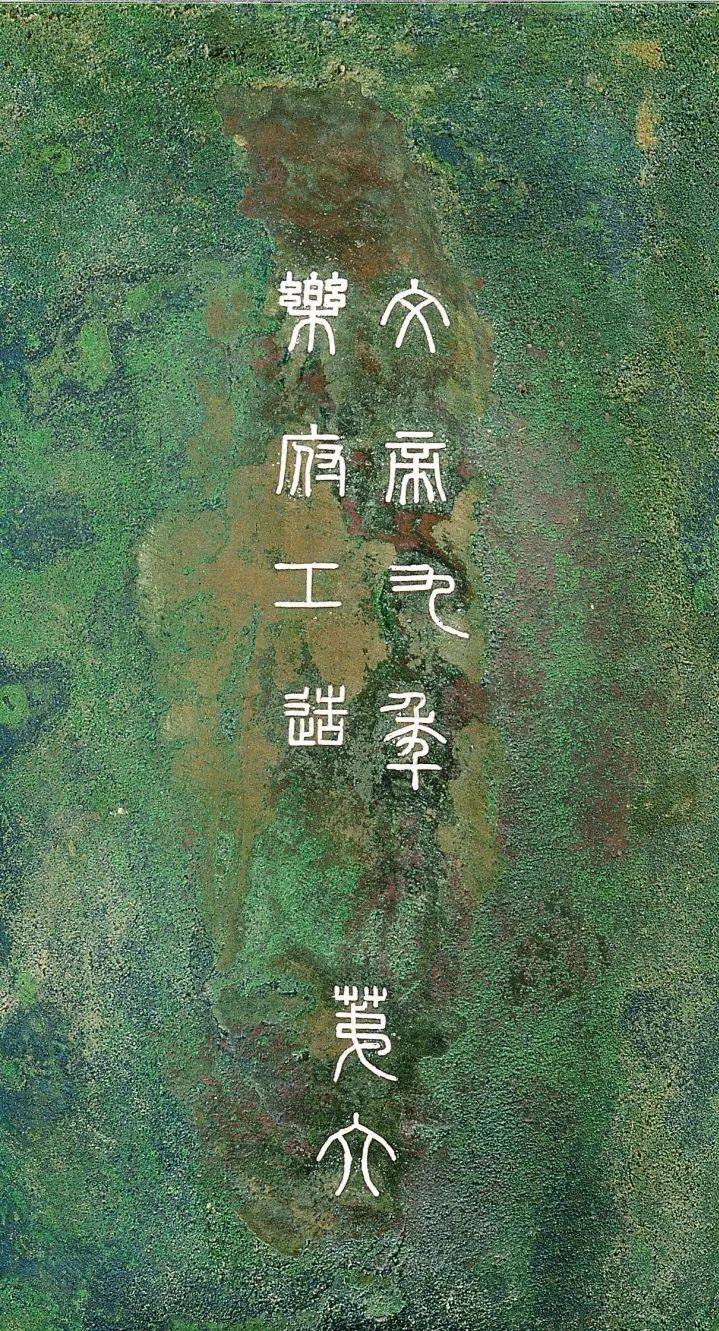

句鑃上的「文帝九年 樂府工造」銘文

句鑃一套八件,每件均刻有「文帝九年 樂府工造」篆文和「第一」至「第八」編碼,表明其鑄造年代為趙眜在位第九年即公元前129年。

南越王墓出土的鎏金琴軫,為古琴上用於轉弦調音的配件。

二

六博陶俑

博弈是起源於中國的古老文化。已知最早的一種博弈遊戲名為六博,使用六根博箸及六個棋子為道具,在漢代十分盛行。

南越王墓中就出土有青玉棋子和水晶棋子,或許趙眜亦沉迷於此。用青玉和水晶製作六博棋子,是考古上的首次發現。

南越王墓出土六博棋子

娛樂器具。南越王墓中出土的漆木博具已朽,僅存金箔片裝飾和棋子。棋子有墨綠色的青玉棋子和白色的水晶棋子,表面塗朱,皆切磨而成。

六博玩法

六博玩法為每人六棋,局分十二道,中間橫一空間為水,放魚兩枚。博時先擲采,後行棋。棋到水處則食魚,食一魚得二籌。更多具體玩法現已失傳。

三

書畫藝術在漢代全面發展。墓室壁畫方興未艾,隸書、章草走向成熟,帛畫更已發展至頂峰。南越王墓中保留有精美的墓室壁畫,出土了早期的墨丸等實物,可見當時南越王室亦崇尚文藝之風。

玉舞人

西漢

1983年象崗南越王墓出土

南越王博物院藏

裝飾用玉,刻畫出一位表演長袖舞的舞姬形象。漢代繼承了春秋戰國時期的舞蹈藝術,尤其繼承和發揚了楚地「長袖舞」的風格。南越王墓中出土6件玉舞人,5件均為跳楚式長袖舞的造型,說明楚舞在南越宮廷中亦十分盛行。

墨丸

中國的制墨工藝經歷了一個從天然礦物質墨到人工制墨的過程。

石墨可書,又燃之難盡。

——《水經注》

這裡提到的石墨是天然的礦物顏料,說明古人最早將這種黑色色礦物當做黑色顏料在使用,石墨的粉末呈結晶狀,它是多種可作黑色顏料的自然界礦物的總稱。

到了戰國及秦漢時期,人們開始採用天然石墨製成半人工墨,南越王墓中出土的墨丸即為此類墨。