本文經授權轉載自

中國新聞周刊

(ID:chinanewsweekly)

作者:徐鵬遠

從瀋陽站踏入這座東北第一大城市,視線會立刻被三條大道牽引——它們如射線一般,以車站為圓心,分別朝東、東北、東南延伸而去。順著東南方向的那條行去,大約2公里之後就會來到一個環島廣場,從朝西的出口拐向新華路,再走500米左右即可到達集賢街街口。那裡有一家店鋪,夾在一間洗衣房和一間律師事務所當中,地方不大,但墨綠色的門面頗為醒目。

門頭上五個紅色宋體字展示著這家小店的名字:過時俱樂部,門頭下懸掛的一塊白色木板則標明了其經營內容:咖啡。只有走進去仔細留意,才會發現特色之處:招財鹿頭的掛飾上懸了一隻黑紅相間的手包,印有「中國北方航空公司」字樣;披頭士的經典海報與大衛·鮑伊的手辦旁邊掛著一張波普風格的圖畫,畫面上兩個男人對坐,一個豬腰臉、八字鬍,另一個眼戴墨鏡、身穿骷髏T恤;鮑勃·迪倫、吉他與音箱組成的角落裡,一個木手模型擺出食指彎曲、四指伸直的手勢;大大小小的毛筆字隨處可見,全是「鐵而不合」四個字……所有奇異的裝飾符號都來自於一部20年前的電視劇。

那是誕生於2004年的《馬大帥》,講述的是以馬大帥、范德彪為代表的一群農民進城的故事。因為主演通過春晚所形成的巨大知名度和影響力,加上情節本身幽默,劇集甫一開播便引發收視熱潮,一些台詞更是成為膾炙人口的口頭禪。其後兩年,該劇又接連推出了兩部續集,構成一個完整系列。過去的20年里,這一系列並未因時光流逝而湮沒於歲月的塵埃里,反倒在不斷重溫之中被追封為神作,並且伴隨著移動網際網路及自媒體的崛起,經由各種文本解讀與二次創作,發展成了一種新興的青年亞文化。擁躉甚至還為這種文化取了一個故作嚴肅的名字——「馬學」。

「瀋陽市馬學研究會總部」。(圖/過時俱樂部)

馬學研究會總部

小石和小陳是過時俱樂部的主理人,都是土生土長的瀋陽人。生於1991年的他們從小看著《馬大帥》長大,每一集都爛熟於心,平日聊天時最大的樂趣就是互相拋梗接梗。

2019年底,他們創辦了過時俱樂部,不僅當作一份營生,也是給朋友之間的相聚提供一個據點。開業半年左右,一次偶然的突發奇想,兩個人覺得既然自己如此喜歡《馬大帥》,不如尋找更多擁有共同愛好的人,大家一起玩。於是,他們定製了一塊牌子,不鏽鋼材質,上面以扇形布局噴印了十個黑色宋體字——「瀋陽市馬學研究會總部」。雖然一切看起來煞有介事,其實只是玩笑而已。

(圖/《馬大帥》)

牌子掛到過時俱樂部的門口,的確吸引來了一些人。同樣開咖啡店的朋友覺得有意思,也打招呼想在自己店裡掛上一塊,因此就又發展出了六緯路分會、龍泉路分會、八緯路理事單位……不過,「馬學會」的規模倒也沒壯大得那麼誇張,建起來的會員微信群里充其量才三四十人。直到黛西的加入。

黛西是鞍山人,也出生於1991年,但與小石小陳不同,她是去年才第一次真正地看了一遍《馬大帥》。「我之前一直是有一點偏見的,以為這個劇就是那種搞笑的喜劇。去年看了《漫長的季節》,特別感動,也知道辛爽導演是《馬大帥》的粉絲,所以就通過這個契機了解了一下。開始看了之後才發現,原來《馬大帥》是這樣一個劇,它想表達的東西其實很多、很深刻。」

黛西在北京工作過幾年,其間做了一檔名為「理想主義」的播客,偶爾會將東北作為話題,這既是她的鄉愁,也是她回望和思考故鄉的一種方式。2022年她回到瀋陽生活,又開了一檔新播客,名字就叫「東北詩人」,專注於挖掘東北故事。去年10月,她以《重溫馬大帥》為題做了一期節目,在查找資料時意外得知了「馬學會」的存在,於是主動聯繫了小石和小陳,想在過時俱樂部做一期線下特別節目。後來,這期節目被她上傳到了自己的小宇宙和B站帳號上,大大超過了預期和以往的平均流量。

因為這期節目,更多人加入到了「馬學會」中。現在,會員群已經擴展到300多人的規模,除了瀋陽當地的《馬大帥》愛好者,還有不少漂泊在外的東北人,而且年齡段橫跨70後到00後。小陳給黛西「任命」了一個理事的頭銜,黛西也盡心盡力,幫忙策劃了「馬大帥學術知識搶答」「經典片段cosplay重現」等一系列會員活動。儘管仍舊主打隨性和娛樂,但小陳覺得「馬學會」好像變得越來越具有一種意義:「我們有一個共同的話題,一個相對封閉的語言模式,一份屬於我們這些熱愛家鄉的東北人的話語權。」

(圖/《馬大帥》)

事實上,不只是過時俱樂部。在開原市人民公園東門附近,有一家黑土咖啡,同樣在店內裝飾著許多《馬大帥》元素,其中最為用心的是一張Citywalk地圖,將電視劇中所有開原市內的取景地都標註和串聯起來,為有意巡禮的人們提供了一份貼心指南。呼和浩特市桃李巷33號則開有一家以《馬大帥》為主題的酒吧,從裝潢到酒器全部飾以范德彪的漫畫形象,其特色啤酒產品更直接以「范德彪精釀」命名。

維多利亞娛樂廣場

如果說過時俱樂部、黑土咖啡或者范德彪精釀,在平日裡能匯聚起來馬大帥愛好者還只限於當地,那麼今年的五一假期,這些散落各地的同好則終於實現了一次會師。因為在《馬大帥》的主要取景地開原市,經過精心復原的「維多利亞國際娛樂休閒廣場」對外開放了。

「維多利亞國際娛樂休閒廣場」是《馬大帥》第一部里的重要場景,它是劇中人物吳德榮的產業,也是范德彪、馬大帥、馬小翠、玉芬、小雲、阿薇等角色工作的地方,許多人物關係與故事都在這裡建立和上演。但真實的情況是,「維多利亞」是一個不存在的地方,劇中的場景其實由兩處地方拼合而成,包間、後廚、樓梯間等借用了一家名為「千福」的民營飯店,外景、大堂和走廊則來自一處產權歸屬於開原市機關事務管理局的三層小樓。

(圖/《馬大帥》)

此次復原的「維多利亞」是後一處,項目由開原市文化旅遊和廣播電視局發起並實施,分管文化業務的副主任白崇明擔任負責人。他告訴《中國新聞周刊》,復原的想法最早在去年秋天時就有了,「《馬大帥》拍完之後,開原市文化館搬到了這個地方,差不多五年前我們的辦公人員就反饋,說經常有外地遊客過來打卡。但是說白了,《馬大帥》僅有的痕跡就是門口那兩個仿銅人像,別的都沒有了。去年領導班子專門研究了這個事,說要不試試看這地方能不能復原一下」。

恰逢今年年初,東北地區迎來一波文旅熱潮,不僅哈爾濱、吉林、瀋陽這些資源豐富、配套完備的省會城市出現了火爆局面,開原這種小城市也分享了來自全國各地的大量客流。這些遊客中有一位南京的馬大帥愛好者,在抖音上向開原文旅喊話,希望能在《馬大帥》開播20周年之際看到一個原汁原味的「維多利亞」。後來,局長接待了這位遊客,並許諾他一定會將此事提上日程。

據白崇明介紹,春節過後,局裡便正式提交了一份請示,市委市政府隨即給予高度重視。「所以3月份,我們就籌備、設計,把電視劇看了很多遍,翻來覆去地研究鏡頭。4月1日開始動工,邊做邊對比,不敢說100%,但一定是盡我們最大的能力去還原。最後用了27天時間,到4月28號基本上完工。」

除了儘可能遵照劇中原貌,復原也適當地增加了一些元素:一進大門,首先映入眼帘的便是「維多利亞歡迎您」的迎賓牆旁那幅「男兒當自強 德彪自勉」的書法條幅;右手邊是與劇中一模一樣的服務前台,只是多出了一面錦旗,上面印有「料夢如神」四個金色行書字體以及「夢想者 劉佩雲」的落款;前台對面的牆上,在劇中掛有一幅仿著名油畫作品《鏡前的維納斯》的雕刻作品,現在則換成了75寸彩電,循環播放《馬大帥》;而在電視兩側,還一左一右地貼了兩張圖片,左邊是「在水一方垂釣園」效果圖,右邊是心理學家弗洛伊德照片,環繞著對聯「古有奧地利國弗洛伊德,今有遼北地區范德依彪」……這些元素全部來自經典橋段,熟悉劇情的人只需一眼就能擊中笑點。

(圖/《馬大帥》)

復原後的「維多利亞」免費向公眾開放。就五一假期的情況來看,其為開原文旅帶來的經濟效益依然不容小覷。「五一期間,每一天都有影迷陸續往這來,黑吉遼這些就不用說了,還有從天津、安徽甚至新疆過來的,人數特別多。我建了一個『《馬大帥》粉絲交流群』,現在已經快達到三百人了。而且這些影迷非常年輕,三十四五歲,都有消費觀念和能力,來了之後不是當天走,逗留好幾天,體驗我們這裡的洗浴、燒烤,包括開原大戲院、象牙山、白鷺洲這些景區。」

白崇明表示,接下來他們打算將「在水一方垂釣園」「小翠美容院」「桂英飯店」等《馬大帥》場景都進行復原嘗試,打造一個完整的IP矩陣:「等我們把這些都陸續復原,然後會做成一個『集卡』玩法,影迷去到一個點就能拿到一張卡,集齊所有卡,我們會給一些隨手禮之類的象徵性獎勵。這些服務都是免費的,但它可以引導消費,充實開原文旅的業態。」

「這東西慢慢來吧,不一定一下子實現。因為我們現在財力不足,所以需要一些第三方進行合作。」白崇明告訴《中國新聞周刊》,開原市文旅局近期已與一個度假村進行了初步的接洽,對方也表現出很大興趣,如果雙方最終能達成一致,那裡的池塘將被改造成「在水一方垂釣園」。

小翠

無論民間熱情還是官方開發,《馬大帥》在今天所得到的喜愛與形成的影響都是此前難以想像的。包括那些曾經的創製者們。

「我也很難理解。我現在演出,合作的演員好多都是年輕人,1995、1996年的,但是他們一直在看,說太好看了。還有我現在也在做自媒體,好多粉絲會在直播的時候留言,說我把吳總坑慘了,那傢伙給我罵的,當然也有為我打抱不平的粉絲。」在一場小劇場演出之前,《中國新聞周刊》見到了演員孟真,與她聊起《馬大帥》的再度流行。20年前,她在這部劇中出演了馬小翠。

(圖/《馬大帥》)

當初的孟真只有15歲,是遼寧芭蕾舞團的一名學員,《馬大帥》劇組去團里選演員的時候,她正在家複習,準備報考北京舞蹈學院。老師打來電話,說導演在牆上的一張比賽照片里看中了她。

因為從未接受過專門的影視表演訓練,更沒有任何鏡頭經驗,孟真進組以後有著許多不適應,尤其小翠的哭戲多,而她總是哭不出來,一到這樣的場次就頭疼。幸虧導演有各種辦法刺激她調動她,也會耐心地教她,就連說話的方式都幫她想好了:「我說話不是那種賴賴唧唧的,當時導演說你在戲裡得使勁往土了說,怎麼土呢,慢慢悠悠的就(顯得)土了。」

《馬大帥》中有很多新人或者非職業演員,孟真記得,導演對大家最常說的一句話就是「說人話」,生活里是什麼樣,鏡頭裡就什麼樣。在這個組裡,劇本的存在感微乎其微:「我們有劇本,也會對詞、走戲,但幾乎沒有一場戲是按照劇本那麼演的,好多都是即興。特別是馬大帥和范德彪的戲,只要沒喊cut,他倆能一直演下去。」

孟真說,雖然《馬大帥》的定位就是一部喜劇,但一開始從劇本中其實看不出太多能讓人忍俊不禁的地方,後來的效果都是演員加出來的。「我看過范偉老師的劇本,寫得密密麻麻的字,非常認真,好多都是他自己設計的點。」而這也就不難理解,為什麼在成片里,凡是有馬大帥、范德彪出場的橋段,總能在對戲的演員臉上看到憋笑和偷笑的狀態。尤其是孟真和飾演鋼子的趙鋼,因為搭戲場次較多,忍得最為辛苦,尋找他們穿幫的破綻如今已經成了粉絲們在彈幕討論里的一大樂趣。

(圖/《馬大帥》)

因為這段際遇,從小學芭蕾的孟真沒有再回到舞台上,而是考入了遼寧大學本山藝術學院表演系,和她一起的還有劇中飾演小雲的曹佳睿。畢業時,曹佳睿留校當了老師,孟真則來到北京繼續做演員,偶爾回去,她會約曹佳睿見見面、聊聊天,劇里的小姐妹在現實中同樣處成了好朋友。孟真結婚那天,劇里的父親「馬大帥」給她打了一個電話,叫著她的小名,囑咐她好好過日子。

曾經有段時間,孟真不敢去看《馬大帥》,因為嫌棄自己的表現,更不願意在履歷里提起小翠,因為想擺脫掉這個角色所帶來的固定印象。但現在,這些困擾都已消散無蹤了,她開始懷念那段劇組時光,也開始珍視小翠的意義:「她是我演藝生涯必不可少的一部分,也是比較成功的一部分。」

時光能不能倒流

《馬大帥》的經久不衰其實是有因可溯的,那就是「真」。它的「真」來自於對日常生活和人之本能的遵從,雖然有所誇張,卻不矯飾不超離,謹守在模仿與再現的界限範圍內。正是在這個意義上,長期從事東北當代文化現象研究的華東師大教授黃平將《馬大帥》視為中國最好的電視劇:「最好的,沒有之一。整部電視劇里,你找不到它的表演痕跡,這達到了藝術上極高的成就。」

「真」不僅與表演相關,也體現在人物和情節的設置上。播出當年,媒體就給予過《馬大帥》「有《城市之光》的影子」這樣的盛讚。

(圖/《馬大帥》)

然而只是一個「真」字,尚不足以解釋《馬大帥》為何會在時隔20年之後衍生出一種青年亞文化。況且這種文化的主體人群並不限於固定的年齡段,對於小石、小陳乃至導演辛爽等這些粉絲而言,《馬大帥》還可以算作其成長記憶,那些參與其中的95後、00後則顯然無涉於此。

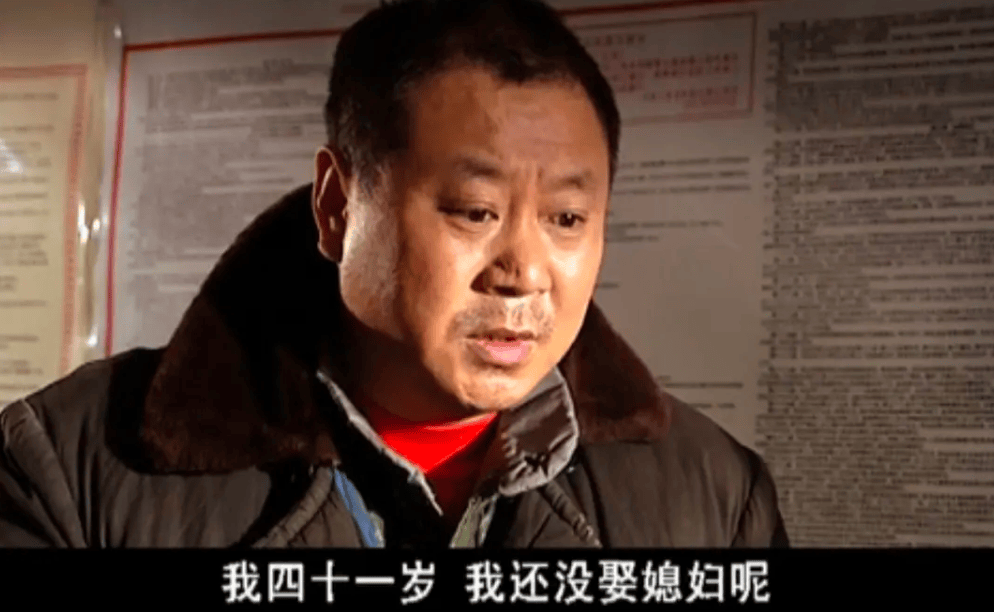

黛西和「馬學會」里的00後聊過這個問題:「他們說喜歡有一點東北傷痕的東西,破敗或者破碎,比較有美感,也覺得那個時代和那時的人有一種現在沒有的精神氣兒。」對此,黃平有一個凝練的概括——失意者情結。

他繼而認為,這種情緒也導致范德彪在20年後超越了馬大帥原本的主角地位。「馬大帥和范德彪有重要的不同,他們的現實處境都很不理想,但馬大帥從一開始就認識到了艱難,范德彪從來沒有,在他的自我想像中,自己是一個非常成功的人。現實中的失意和想像中的得意構成了巨大反差,這種反差恰恰也是今天的青年所面對的。在這個意義上,范德彪成為了青年一代的代言人。」

(圖/《馬大帥》)

早在2005年發表的一篇題為《以夢解夢:解讀<馬大帥>》,學者楊慧就指出過:「范德彪這個形象之所以成功就在於他的喜劇性下面有悲劇性做堅強支撐,他演繹了一個關於心靈的迷失與尋找的嚴肅故事。」

而當下盛行的「彪學」文化,一定程度上確實在重新讀解這份悲劇性——范德彪那句「時光能不能倒流」,成了眾多經典台詞里最受歡迎的一句;而「握不住的大奔,留不住的玉芬,打不完的惡仗,放不下的自尊,燉不熟的豆角,回不去的青春」則是愛好者們為這個人物做出的人生總結。其中,幾分調侃幾分自況,誠如黛西所言:「我們這代人到現在這個時候,發現很多事不是想做就能做到,跟彪哥一樣,一直在做夢。」

遺憾與失落的意味在許多二創作品中得到了進一步的增益。上網隨意搜索相關內容,能看到大量視頻都是將電視劇素材重新剪輯,配以好萊塢或香港老電影的台詞或音樂,並且在視覺效果上添加做舊的濾鏡,呈現出幾乎一致的「夢核」風格。這種形式普遍被認為起源於B站up主「德彪的奇妙冒險」——其在2019年發布的短片《德彪往事 龍城歲月》中,首次以杜琪峰電影《黑社會》的背景音嫁接了范德彪的影像。

二創所顯露的這般特徵,黃平視之為一種反諷。「內容與形式的不協調,這就是反諷。通過這樣一種共情式的調侃,青年一代短暫地使自己超越出所面對的不盡如人意的現實,獲得想像性的解脫。反諷文化起源於19世紀德國浪漫派,核心就是自我逃避或自我超越。」

(圖/《馬大帥》)

不過,當《中國新聞周刊》向「德彪的奇妙冒險」本人問起其作品的思路由來和表達意旨時,他卻表示自己其實沒有明確、複雜的想法,單純覺得這樣有意思。這與小石的答案如出一轍,關於「馬學會」那塊牌子、每次活動前的「致辭」以及會員一起編寫的「馬學研究報告」,他的解釋只是好玩。倒是小陳給出過一個稍顯確切的說明:「我覺得,這個電視劇用很多誇張或看起來假的東西在說一個真實的事,所以我們就弄得看起來很嚴肅,但其實沒那麼嚴肅。」

對此,黃平並不意外,因為20世紀90年代以降,受到以周星馳和《大話西遊》為代表的文化影響,反諷基本上已經構成了青年群體的一種集體無意識。在他看來,相比於「反諷從何而來」,「反諷之後怎樣」或許才是一個更加值得追索的問號:「反諷終究是一種自我麻醉,就像拉著自己的頭髮離開地球一樣,最終還是要面對自身的現實。」他對《中國新聞周刊》說。