日前,華中科技大學王鋒教授課題組設計開發了一種具有形致螢光變色響應的智能高分子材料 PGP(polyethyleneimine-grafted pyrene)。

這種材料在外界刺激(溶液環境刺激、超分子主客體刺激)下,可以通過內嵌在材料結構中的「分子/超分子觸發點」觸發響應,在納米尺度上自組裝成為不同的形狀。

(來源:Advanced Materials)

而這種組裝出的形狀,可以促使包含在其中的發光單元發射出不同顏色的光,從而將宏觀可見的發光顏色和高分子在微觀尺度上的形狀關聯起來。

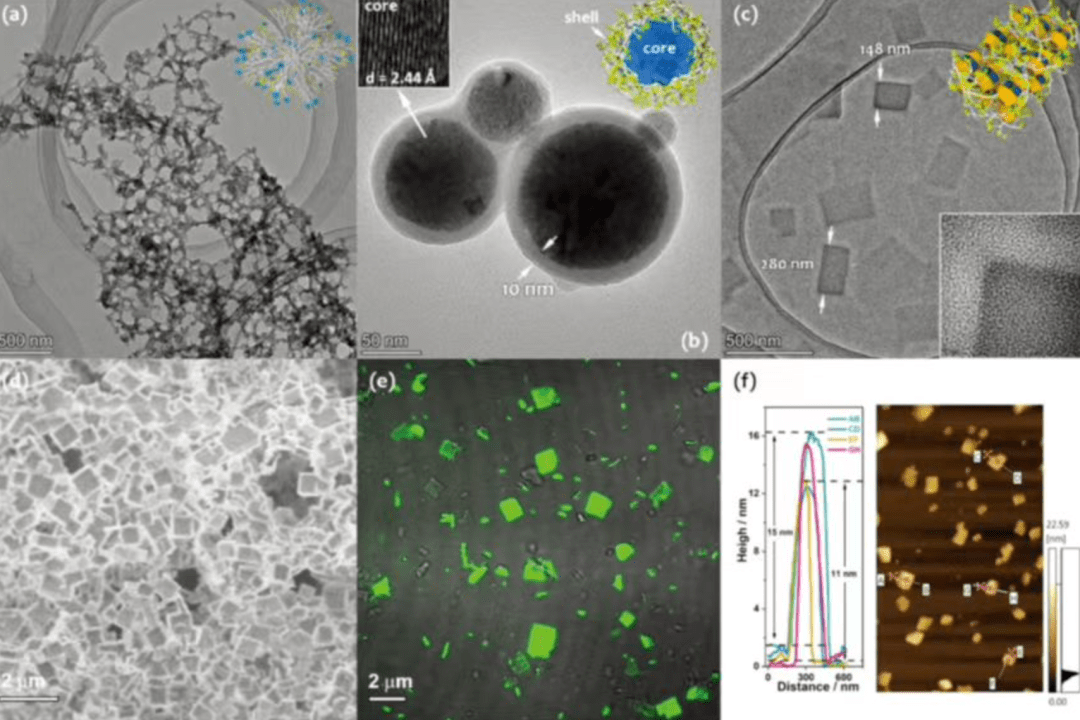

例如:在有機環境中,PGP 形成的是藍色螢光的無規枝狀結構;在水中,PGP 自組裝成具有核-殼結構的球狀膠束,發光顏色也相應地變成青色;當加入環糊精觸發 PGP 的超分子主客體組裝後,它會形成發射黃色螢光的標準矩形納米片。「可以說這是純有機材料很難實現的組裝形貌。」王鋒表示。

此外,他們在 PGP 中還設計了配位螯合的功能基團,因此 PGP 通過與金屬離子的可逆螯合還能實現螢光開關。

利用這個性質,該團隊嘗試將 PGP 水溶液作為一種可擦除/顯影的螢光墨水用於噴墨列印。

結果顯示,用 PGP 墨水列印在紙上的圖案,確實可以通過簡單的化學處理實現多次「擦除-顯影」循環。

王鋒表示:「研究亮點主要還是在材料分子層面的設計和創製上。我本人是有機化學出身,對分子的結構和功能非常敏感。所以在材料的設計中,我和團隊能從分子層面出發來對它的『智能』響應性進行創製。」

(來源:Advanced Materials)

(來源:Advanced Materials)

當然,當一個分子/材料被設計出來後,它既有研究人員所預測的功能和性質,也有意想不到的功能和性質。

例如,PGP 和環糊精能夠組裝成矩形納米片的性質,是他們始料未及的。

同時,這款形致螢光變色材料最大的特點是:材料在微觀尺度的變形可以和宏觀可觀測的螢光色彩關聯,根據材料的發光顏色就可以判斷它在納米尺度上處於哪一種形貌,從而能在微觀形貌和宏觀信號之間建立了橋樑。

它的另一個特點在於,可以通過簡單的化學處理在紙面上實現多次螢光圖像的「顯影」和「擦除」。

憑藉這些顯著特性可能會使它在信息加密、印刷、傳感方面有潛在應用。但是,王鋒更感興趣的是從分子層面的設計出發而產生的意料之內和意料之外的性質、以及它們之間的構效關係。至於更為具體的應用,他希望能有材料科學家或者產品設計方面的專家來一起開發。

圖 | 王鋒(來源:王鋒)

人類已然進入「智能材料」時代

那麼,什麼是智能材料?這裡的智能是否只是字面意思?

眾所周知,人類生活離不開材料。到目前為止,人類對材料的利用經過了「天然材料」「合成高分子材料」「人工設計材料」,目前已經進入「智能材料(intelligent materials or smart materials)」時代。

所謂「智能」就是指這類材料對外界刺激具有一定的「感知」和相應的「響應」能力。「智能材料」所表現出的「感知」和「響應」能力在自然界是非常普遍的,例如變色龍的皮膚可以根據外界環境顏色產生色彩變化;含羞草的葉子被觸碰後會迅速閉合。

這些都是自然界動物或植物具有的「智能響應」行為。當然,它們不是人類設計出來的,而是天然具有的。

「智能材料」研究就是希望設計、製備、發現這些具有「智能響應」行為的材料,同時這也是化學家和材料學家共同感興趣的。

目前,王鋒課題組主要開展「智能光功能材料」的研發,更具體地說是設計和開發具有智能響應的發光材料。

發光響應主要包括光的明滅變化(強度變化)和色彩變化(波長變化),這些變化非常容易被人的裸眼捕獲並識別,而且發光現象非常敏感、可操控性強,因此智能發光材料在很多領域具有應用。

而在 2019 年之前,王鋒還未開始研究「智能材料」。在這之前,他已經從事了十一年人工光合作用(artificial photosynthesis)研究。正是在這一年,他認為是時候去開拓一個新的研究方向。

(來源:Advanced Materials)

師生互信,把畫的「餅」做成了!

當然,在研究上轉一個新方向並不容易,需要反覆思考和準備,這個過程中他的博士導師也給了很多建議和鼓勵。

直到 2020 年下半年,王鋒下定決心向「智能超分子發光材料」這個方向開拓。

這主要基於兩個考慮:第一,他對「光致發光」現象非常感興趣,也一直關注這方面的研究。在過去光催化研究中,他和合作者曾把發光分子或發光材料用作光敏劑,但是它們的光全被催化劑猝滅了,看不到好看的發光現象,因此他希望在新方向中,讓它們重新「發光」。

第二,如前所述,智能材料是當今材料化學研究中的重要領域,發光現象這麼敏感和顯著,把它們做成具有智能響應的新材料應該非常有趣也非常有用。

而本次發表的論文是王鋒轉向「智能發光材料」之後的第一個成果。這一工作大概從 2020 年下半年開始著手,主要由該團隊的碩士研究生任穎異負責。

王鋒說:「她當時已經做了一段時間人工光合作用研究,但結果不理想,研究一度陷入了瓶頸。我想不破不立,就讓她開始做這個新方向吧。這個學生非常努力,而且非常有韌性,最終做出了這樣一個漂亮工作。」

日前,相關論文以《一種智能單螢光聚合物:自組裝形狀變色多色螢光可擦油墨》(A Smart Single-Fluorophore Polymer: Self-Assembly Shapechromic Multicolor Fluorescence and Erasable Ink)為題發在Advanced Materials[1]。

華中科技大學碩士生任穎異是第一作者,中國科學院理化技術研究所吳驪珠院士和王鋒擔任共同通訊作者。

圖 | 相關論文(來源:Advanced Materials)

事後,王鋒總結稱儘管他自己對於新方向很有信心,但是這種信心不一定能傳遞給學生,如果學生沒有信心,困難也就無從解決。

「好在我遇到了一位好學生,任穎異應該也認可我畫出的這張新『餅』,最終我們把這個『餅』做熟了!其實在科研中,師生之間的互信是非常關鍵的,如果她對於換方向表現出些許微詞,我可能也會考慮讓她繼續做原來的方向,而那可能會是另一個故事。」王鋒說。

整體來說,目前王鋒和團隊主要從兩個方面來開發「智能發光材料」,一類是基於有機發光單元的智能發光材料,另一類是基於無機量子點的智能發光材料。

雖然發光的內核不一樣,但是他們總體的思路是基於「超分子」及「仿生」的設計理念來對材料進行設計和調控。

王鋒希望能做出一些突破傳統設計原理的「新」的智能發光材料,能夠從刺激響應的原理上有所突破、有所發現。

最近,課題組還做出了一些很有意思的分子材料和量子點材料,例如可以感知小分子結構的鈣鈦礦量子點發光材料,可以光控自組裝發光的超分子體系等,預計不久之後相關論文會陸續發表。

「十幾年前,我也在這個教室聽過課」

另據悉,王鋒於 2001-2005 年在華中科技大學化學系(當時還是化學系)讀完本科。畢業工作兩年後,於 2008 年考入中科院理化技術研究所讀博士,博士畢業之後又到香港大學化學系從事了三年博士後研究。

「再回到華科工作已經是 2016 年!從華科畢業到再回到母校任教已經過了 11 年,當年的化學系成為了化學與化工學院,校園內外也變化非常大。」他說。

從校友變成這裡的老師,確實會有一些不一樣的感受,例如之前華科是母校,現在華科既是王鋒的母校、又是他的工作單位。

當然,更多的是熟悉感和親切感,他會把這種感覺時不時地和學生們分享,比如在某個他曾經上過課的教室給本科生上課時,他可能會告訴他們十幾年前,他也在這個教室里聽過課。

「這讓人感覺很有意思,這時我既是老師,又是他們的學長。近年來,華科的化學科學進步非常快,這也讓身兼校友和教師的我多了一份自豪感。」他在最後表示。

參考資料:

1.Ren, Y. Y., Deng, B. Y., Liao, Z. H., Zhou, Z. R., Tung, C. H., Wu, L. Z., & Wang, F. (2023). A Smart Single‐Fluorophore Polymer: Self‐Assembly Shapechromic Multicolor Fluorescence And Erasable Ink. Advanced Materials, 2307971.