中國佛造像印是佛教傳入中土之後的產物,歷來印譜中鮮有著錄。近代考古學的興起和敦煌文獻的發現,為佛造像印的研究提供了新的資料。新疆地區出土的佛造像印,可將其產生時間追溯至魏晉時期。敦煌戒牒文獻,為佛造像印的使用提供了新的證明。概括而言,佛造像印主要包括早期佛造像印、戒牒文獻中的佛造像印、宋元私印中的佛造像印以及近現代篆刻藝術類佛造像印。不同時期的佛造像印具有不同的藝術風格,也發揮著不一樣的功用。它們彼此之間並無明顯的傳承關係,而是結合當時的社會條件獨立發展起來的,這種適應性正是長期以來佛造像印能夠持續發展的重要原因。

佛造像印屬肖形印的一類,不等同於佛教宗教用印,凡是以佛像、菩薩、羅漢等形象為內容的印章,不論用途為何,均為佛造像印。而以蓮花、卍字等佛教元素、圖案入印的印章,與佛造像印有別,不在本文的討論範圍之內。

圖1. 孔望山佛造像拓片

肖形印最早出現於商周時期,在兩漢發展至頂峰,印面內容豐富多樣,包含人物、動物、瑞獸、神人、車馬、建築等多個方面。然而在包羅萬象、數量眾多的兩漢肖形印中,並無佛造像印。佛造像印未能與肖形印實現同步,形成了獨具特色的發展軌跡。這種獨特性,值得深入探討。

圖2.四川樂山麻浩崖墓佛像石刻/ 左

圖3. 南京博物院藏四川彭山崖墓出土陶質佛像器座(王奇志攝) / 右

佛教產生於印度,中國佛造像印產生的前提是佛教的東漸。目前學術界對佛教傳入中國的時間尚無定論,但最遲在東漢時期。一般認為屬東漢晚期的連雲港孔望山摩崖造像中就有早期佛教內容。1 其中崖面造像X77(圖1) 2是典型的佛造像。「正面坐像……頭頂有高肉髻,頭部有兩重圓形頭光,身著圓領衣衫。右手置於胸前,掌心向外,施無畏印;左手於胸前持水袋。坐像系採用淺浮雕與陰線刻相結合的技法雕造。」3這種佛像造型,與四川樂山麻浩崖墓甬道門楣上的佛像(圖2)4,以及彭山崖墓出土的搖錢樹基座上的佛像(圖3)5相類似。相比於摩崖造像、石刻、器座等,佛造像印的產生時間要更晚一些。

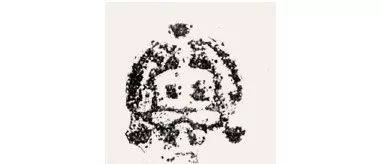

圖4.白文佛像印 /左

圖5.朱文佛像印 /中

圖6.朱文尊者印 /右

我國最早的一部古璽印原鈐印譜《顧氏集古印譜》中已收入少量的肖形印,但由於我國傳統金石學注重對文字的考釋,肖形印長期以來沒有引起學者的足夠重視。而作為肖形印的非主要類別,印譜中的佛造像印,更是寥寥無幾。清代陳介祺所輯《十鐘山房印舉》中首次專列「像形印」一類,但遺憾的是其中並未收錄佛造像印。至民國間,因傳世、出土的歷代古璽印日益豐富,原不被學者、藏家所關注的漢魏之後肖形印開始入譜,佛造像印也偶然露相。如王光烈輯藏《昔則廬古璽印存》收錄白文佛像印一方(圖4)6,黃伯川《尊古齋集印》、《衡齋藏印》各收錄朱文佛像印(圖5) 7和朱文尊者印一方(圖6) 8,可謂鳳毛麟角,總體而言當時著錄較為零散。

傳世佛造像印在印譜中鮮有收錄,對其學術研究自然也無從談起。儘管現代學者已對肖形印的起源、形制、用途、題材、藝術風格等進行歸類、研究,其中也不乏對漢代肖形印各類主題作較為深入的探討以及對巴蜀符號印進行考證。但在佛造像印領域,研究依然十分薄弱。個別學者或從佛造像印的形式淵源與藝術表現角度,對佛造像印的審美特徵加以論述;9或從造像和佛像印關係的角度,探討佛像印的種類和藝術特徵,10但多是從美學角度加以探究。目前學界對佛造像印的起源和發展問題,關注較少,也有學者認為佛造像印始自佛像邊款,這一看法僅僅著眼於明清以來的文人篆刻範疇,並未將歷代璽印考慮在內。比較普遍的觀點認為「佛像印中有佛、羅漢、大肚彌勒(五代梁時布袋和尚),多是宋元及以後之物,小型無邊框的屬於元代印一類。」11將佛造像印的出現,認定為宋元時期。然而隨著新近考古資料的發現,佛造像印的出現時間可以向前大大推進,也為探尋佛造像印的起源提供了新的佐證。

本文將結合考古材料、敦煌文獻以及印譜資料,對歷代佛造像印進行梳理,從而探討中國佛造像印的發軔、功能以及在歷代發展演變情況,以期對佛造像印現象有個全方位的認識。

一、早期佛造像印

本文中早期佛造像印泛指唐代以前出現的佛造像印,此類印章明清以來印譜中從未收錄,相關資料主要見於考古材料,且數量較少,目前僅發現三方,現分列如下:

圖7.圓形佛像印

1、圓形佛像印(圖7)12

此印1952年出土於新疆維吾爾自治區新和縣古寺院遺址的廢墟中,相關信息收錄於李遇春《新疆各地發現的一部分歷代印章》13以及《新疆通志·文物志》14 等資料中。印章「高1.4厘米、印面直徑1.7厘米。模壓製成。鼻紐,印面圓形,印面邊沿有高出印面0.2厘米的三個小圓珠組成的高等腰三角圖樣。印面為雙目直視,雙手合掌於腹部,雙腿結伽趺坐,身後有背光的佛像。時代為魏晉(公元220~420年),現藏新疆維吾爾自治區博物館。」 15

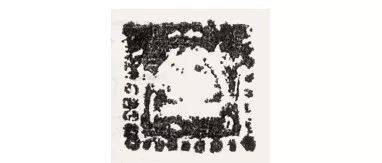

圖8 方形佛像印

2、方形佛像印(圖8) 16

該印出土時間、地點、年代以及收藏單位,與上述圖6圓形佛造像印相同,亦收錄於《新疆各地發現的一部分歷代印章》一文中。印章「銅質,方形,鼻紐,中亦佛像結伽趺坐,身後背光,四周繞以連珠紋飾。」 17

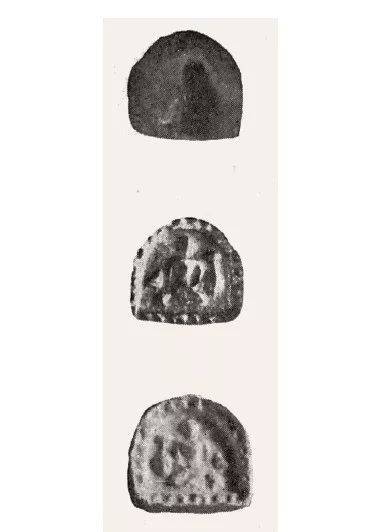

圖9 半規形佛像印

3、半規形佛像印(圖9) 18

此印章是1957至1958年黃文弼在新疆進行考古調查時採集所得,出土於沙雅西北裕勒都斯巴克一帶,收錄於黃文弼所著《塔里木盆地考古記》19中,《新出歷代璽印集錄》20與《新出歷代璽印集釋》 21亦有著錄。印章為銅印,「作半規形,高1.2,寬1.8厘米,背柄高6毫米,有孔。底鐫一人盤足坐,類似如來佛趺坐狀,左手撫膝,右手殘。左邊置一瓶,右邊不知置何物。四周鑿連珠紋。」 22

這三方佛造像印,均出土於新疆地區。前兩者地點比較明確,出於新和縣古寺廟遺址的廢墟中,第三方是在沙雅西北部的古遺址中採集所得。三者的發現地點,都屬於古代的龜茲國。「龜茲是古代塔里木盆地諸國中的一個大國,位於天山南麓,當漢通西域的北道線上。」23也是佛教傳入中國途經的重要地點。「約在公元3世紀中葉,佛教已經在龜茲廣泛傳播,不斷有身為王室的僧侶、高僧外出傳教。公元4世紀時,龜茲境內已經修建了很多寺院,並且有相當的名氣。可以說公元4—5世紀是龜茲佛教的鼎盛時期。」24在此地出土佛像印,也是當時佛教繁盛的一個側影。

從印章形制上看,三枚佛像印均為銅印,鼻鈕,大小在2厘米以下,印面為白文。半規形佛像印由於是採集品,缺乏明確的出土信息,不能準確判斷所屬年代,但與另兩方在製作手法、佛像形態上具有很大相似性,應屬於相近朝代的遺物。圓形佛像印印面四周有三個凸出的小圓珠。「這種鑄有高出印面三個小圓珠的印章,只能用於木竹簡牘的封泥之上。」 25說明該印章是紙張廣泛應用之前的產物,為斷代提供了佐證,也說明這三枚佛像印是實用性印章,抑於竹木簡牘的封泥上,防止他人私拆。這三方印章的發現足以證明佛造像印的產生遠早於宋元,可追溯至魏晉時期,是迄今發現最早的佛造像印。結合圓形和方形兩枚佛像印的出土地點為古寺廟遺址,由此推斷,這類佛造像印很可能是當時寺院或僧侶所用的印章。

圖10 貴霜王朝佛像印

除新疆之外,中亞地區也曾出土過類似的佛像印,屬於貴霜王朝時期。「貴霜王朝(Kushan)始於公元前後,貴霜人原先是中國敦煌與祁連山一帶游牧民族月氏的一支。公元前1世紀初,月氏翕侯丘就卻(KujuraKadphises)在喀布爾(Kabul)河流域建立貴霜王朝,中國史籍稱之為大月氏。」26目前大英博物藏有一枚貴霜王朝佛像印(圖10) 27,該印1834年出土於阿富汗貝格拉姆(Begram)遺址,年代為公元2—4世紀。印面直徑1.2厘米,厚0.4厘米。印面刻一佛像結跏趺坐,佛像右側為一長頸瓶,左側為一束花蕾。印鈕寬大,高0.8厘米,寬0.7厘米,厚0.4厘米,中部有一圓形穿孔。

圖11/12貴霜王朝佛像錢幣

這枚印章與新疆出土的三枚早期佛像印年代相近,材質相同,且印面佛像造型均為結跏趺坐。貴霜佛像印佛像一側有一長頸瓶,與半規形佛像印造型尤為相似,如出一轍。但貴霜王朝佛像印圖案線條較為尖削,製作工藝和印鈕形式與新疆佛像印均有明顯差異。

此外,貴霜王朝統治者大力提倡佛教,「其王迦膩色迦,後世釋子推為護法名王之一。迦膩色迦之祖父丘就卻,其貨幣上嘗刻佛像。」 28貴霜佛像錢幣,是目前發現的較早有明確紀年的佛像材料,為研究早期佛教藝術提供了重要資料。相比於佛像印,用於流通的佛像錢幣數量更多,佛像造型也更為豐富(圖11-12)。29「錢幣佛像的出現,是當時佛像的製作已經普及和流行的體現。」30佛像印的產生,與貴霜王朝佛像錢幣一樣,也是佛像製作、應用廣泛化的結果。

我國新疆也曾出土過數十枚貴霜錢幣,前述的佛像印在造型等方面很可能與貴霜王朝的佛像錢幣和印章有關聯,但印章鼻鈕等製作方法則依然採用中國傳統璽印形制。由於早期佛像印隸屬於異域文化而非中原文化體系,因此長期以來這類印章未被發現或引起學界注意,歷代印譜中均未涉及。新疆三方佛造像印的發現,填補了早期佛造像印資料的空白,更正了對其產生年代的認識,將我國佛像印的出現提早至魏晉時期,所具有的史料價值不容忽視。

二、唐五代宋元佛造像印

隨著造紙技術的成熟,東晉時期桓玄頒布詔令以紙代簡,紙張成為主要的書寫載體,導致了印章形制和使用方式的改變。印章不再抑於封泥,而是鈐印於紙帛。通過對遺留下來的文書資料加以整理,可以對當時佛造像印的使用有進一步的認識。目前存世的唐五代宋元時期書畫作品中罕有鈐蓋佛造像印的情況發現,佛造像印主要見於敦煌文獻之中。

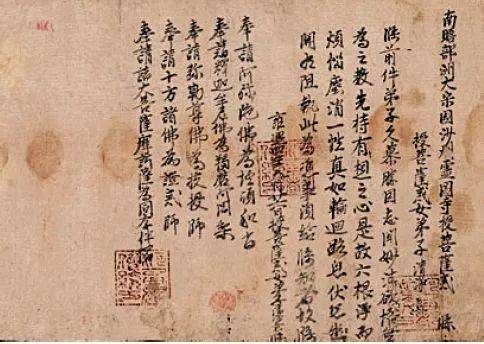

1、戒牒文獻中的佛造像印

「戒牒是由寺院頒發的一種代表求戒弟子守戒水平的證件。」 31在存世的敦煌文獻中,有四十件左右32戒牒文獻,出自敦煌三界寺、圖靈寺、龍興寺和大雲寺等,以三界寺為最多。戒牒文獻時間跨度長達兩個多世紀,從唐代開元廿九年(741年)至北宋雍熙四年(987年),尤以北宋初年為伙。據統計,戒牒文獻上鈐印的佛造像印種類主要包括禪定佛像印、說法佛像印、千佛印以及阿彌陀佛印。

圖13禪定佛像印

(1)禪定佛像印(圖13)33近似方形,帶邊框,朱文。印面約為6×5.5cm,中有一佛像結跏趺坐於蓮花台上,結禪定印,身後有背光,上部有忍冬紋。

圖14說法佛像印

(2)說法佛像印(圖14)34呈長方形,帶邊框,朱文。印面約為8.5×5.9cm,佛像結跏趺坐於蓮花台上,結說法印,身後有背光及枝葉紋飾。

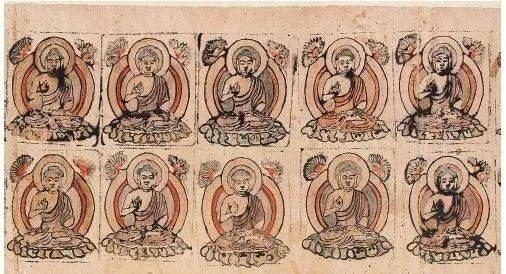

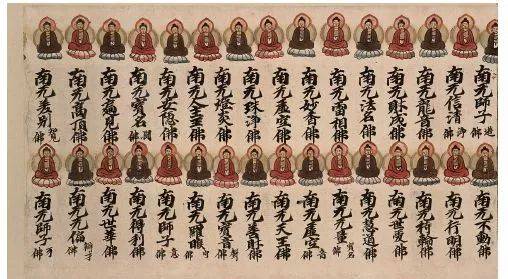

圖15千佛印

(3)千佛印(圖15) 35呈長方形,白文。印面約為13.8×5.6cm,分六行三列,共計十八尊小佛像。小佛像結跏趺坐,有背光。

圖16阿彌陀佛印

(4)阿彌陀佛印(圖16) 36呈長方形,帶邊框,朱文。印面約為13×7.8cm,中間一尊阿彌陀佛像站立於蓮花台上,身後有背光。

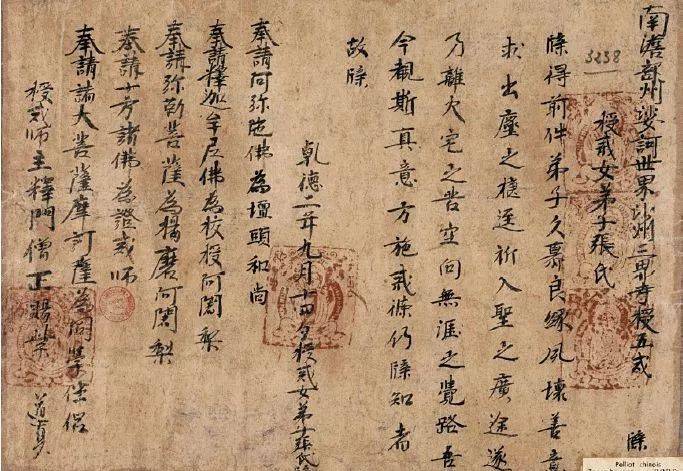

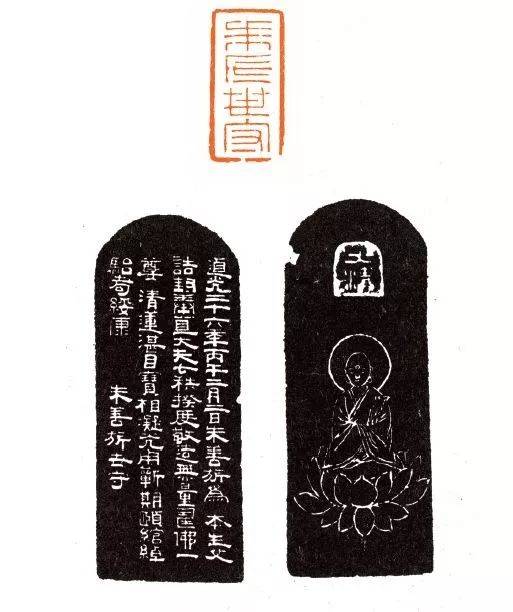

圖17.佛造像印戒牒

戒牒中的佛造像印尺寸較大,在5厘米以上。一份戒牒文獻,所鈐佛造像印為同一方。鈐印位置相對固定,主要鈐印於戒牒開篇—戒牒名稱與授戒弟子姓名,戒牒中部—授戒日期,以及戒牒末尾—授戒師主簽名等處(圖17) 37,所鈐印蛻數量從兩枚至七枚不等。

對於戒牒中佛造像印的作用,說法不一。普遍認為「以佛像入印押於戒牒之上,有受戒弟子向佛發誓不改守戒心之意。同時,將佛印於之上,又是一種功德,故每件戒牒上都不以押一印而足,而是押上多方佛印。」38鈐印多方以做功德的情況說明這類佛造像印所具有的複製功能得到強化。「戒牒中的印章均做工精細、不易假冒,做工精細的印章鈐上幾方,一則證明授戒的真實性,二則給造假者一個難造的障礙。」39 鈐印位置相對固定,說明其具有一定的憑信和防偽功能。但也有學者對此提出異議,認為「佛印應是當時的佛教信眾普遍擁有的法器,而並非宗教權威獨有的信物。同一位授戒師,在不同的授戒時間,選擇不同的捺印圖案,在授戒弟子、授戒時間、授戒師這幾項重要內容上捺印幾方佛像,可能是一種宗教習慣,而不是官方認證行為。」 40這種爭議實際上涉及到對這類佛造像印性質的界定問題。

圖18. 捺印佛像印模

目前學界普遍將此類佛造像印歸為捺印佛像。捺印佛像印模大約產生於南北朝、隋唐之際。羅振玉所見實物「上刻陰文,佛象長方形,上安木柄,如宋以來之官印然。乃用以印象者,其餘朱尚存。」 41法國吉美亞洲藝術博物館收藏有伯希和在敦煌考察時發現的此類木質印模(圖18)。42

圖19.千佛圖

圖20.佛名經

有學者根據使用方式的不同對捺印佛像進行分類,認為「敦煌捺印佛像可以按其出現的位置和數量分為三類:一是單獨成組捺印,組成大幅的千佛圖案;二是捺印於《佛名經》或《佛說佛名經》中;三是捺印於佛教戒牒中。」 43將戒牒中的佛造像印也歸為捺印佛像。但筆者認為,千佛圖(圖19) 44與佛名經(圖20) 45中的佛像與戒牒中的佛造像印在功能上存在差異。

圖21.「沙州都僧統印」戒牒

前兩者是佛教徒出於消災免禍、修行功德的目的,藉助印模進行佛像的大量複製,不具有憑信作用,更近似於雕版印刷的雛形,嚴格來說不能算作印章的範疇。戒牒文獻中的佛造像印,雖然也有修行功德的成分,但有相對固定的鈐印位置,說明在一定程度上起到了憑信和防偽的功能,性質屬於印章。並且,目前所發現的千佛圖、佛名經等文獻中的佛像均與戒牒中的佛造像印圖案不同,並沒有相互借用的情況產生。此外,目前還發現一件北宋初期鈐印「沙州都僧統印」的戒牒(圖21),46這件戒牒與其他鈐印佛造像印的戒牒時間相近,且印章鈐印位置一致。說明在戒牒文獻中,佛造像印與篆書印所具有的作用是相同的。因此,從功能上講,戒牒中的佛造像印依然屬於印章,而非普遍認為的捺印佛像印模。

戒牒中的佛造像印與捺印佛像印模,應屬於同源異流的現象。兩者雖然形制相似,但在製作之初功能便有區分。前者作為印章鈐於文書,主要應用於授戒等宗教儀式,使用範圍較小。後者用於複製佛像,佛教寺院和民間信眾都有使用,最終實現了向雕版印刷演變。戒牒中的佛造像印雖然用途較為固定,且集中出現在唐開元時期至北宋初年,似乎並未對後世佛教用印或佛造像印產生深遠影響,看似是一個孤立的存在,但它直接反映了當時佛教儀式中的用印情況,增進了對佛造像印功能和用途的認識。

2、私印中的佛造像印

「宋代為佛教中國化、世俗化的時期。在佛教徒的極力鼓動和統治者的倡導下,佛教在宋代廣為流行,深入民心。」 47由於宋元民間佛教信仰廣泛,除佛教寺廟中所使用的佛造像印之外,民間私印中也出現了佛造像印。這類印章不屬於佛教用印,未鈐印於佛教文獻,發現數量較少,也比較分散,但從中亦可窺其一二。

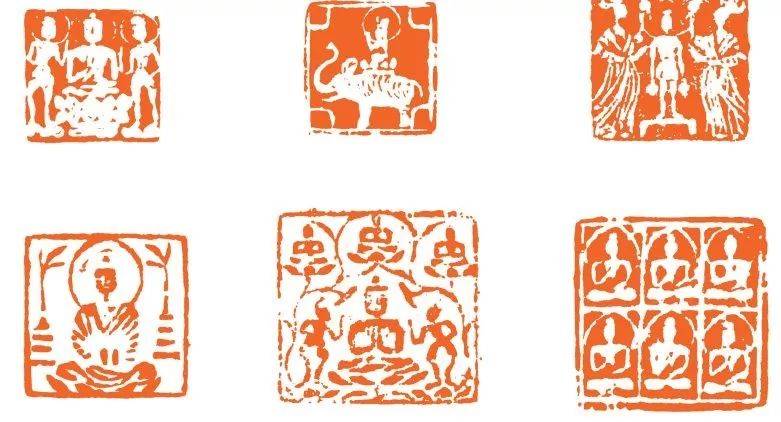

私印中的佛造像印,是隨著宋元私印押記的發展而自然產生的。「圖形作為印章主題,也是宋元時代民間用印追求藝術化、趣味性的一種表現。這些圖形有的是與文字相糅合,作為裝飾意義的,大量則為單純的肖形圖案。有的印面形式即為肖形圖案。也有不少是在方形印面中表現的,如佛像、戲裝人物、童子、兔、雞及花紋。」48 佛造像印是宋元肖形印的一個類別。從形制上,此類佛造像印以朱文為主,一般尺寸較小,呈長方形或正方形,邊框或有或無。這種形制,既不同於早期佛造像印,也與戒牒文獻中的佛造像印存在明顯差異,與同時期私印相一致,是一種新型的佛造像印。

圖22.大肚彌勒佛像印

圖23.濟公造像印

這類私印中的佛造像印,儘管依然帶有一定的宗教含義,但更多地反映了當時的民間趣味,題材也更加豐富。除佛像之外,還出現了大肚彌勒(圖22)49、濟公(圖23) 50等民間喜聞樂見的佛教人物形象,更加貼近百姓,具有民俗氣息。

圖24.福字彌勒佛像印

由於現存資料有限,對此類私印的確切用途尚不清楚,「其功能擬類於花押或佩用祈福,有的或與宗教有關,同時又兼裝飾美化。」 51目前所見一方大肚彌勒佛像印的佛像腹部處有一「福」字(圖24) 52,由此推斷此類佛造像印應具有祈福的功能,這也與民眾求佛保佑消災避禍的心理相一致。這類私印中的佛造像印,不再採用法相莊嚴的傳統佛像,而是使用具有民俗特色的表現手法,是佛教與民間信仰相結合的產物,是宋元時期佛教信仰民間化、世俗化的反映。佛造像印也第一次從佛教用印的狹小範圍內跳脫出來,擁有更為廣闊的發展空間。

簡言之,唐五代宋元時期存在兩種完全不同體系的佛造像印—戒牒中的佛造像印和私印中的佛造像印。前者屬於宗教用印,形制與捺印佛像印模類似,但鈐印於戒牒文獻上,具有憑信和防偽的功能,屬於印章而非普通的印模。後者屬於民間私印,是隨著宋元私印的發展而產生的,主要用於祈福。兩者屬於不同的文化層面,雖產生時間較為接近,但彼此並無明顯關聯。

圖25.白衣母佛像印

故宮博物院還藏有一批明代佛像印,所刻畫佛像屬於藏傳佛教系統。印章材質為玉石,一側刻有佛像名稱,包括不動佛、觀音菩薩、彌勒菩薩、除災金剛、吉祥語金剛、白衣母(圖25)、因竭陀尊者、持國天王等多種造型。有學者對這批印章作過專門研究,推測其為三藩所收明代故物,能夠反映出明代中後期宮廷宗教信仰,但具體功能尚不明了。53這批印章是為數不多的明代佛像印實物,又隸屬藏傳佛教體系,顯得更為獨特。

三、近代佛造像印

自明代文人篆刻興起之後,直至清道咸之前,篆刻家在佛造像印創作上幾乎為空白。令人慶幸的是隨著乾嘉金石學再次進入鼎盛期,碑學興起,造像、石刻大量發現並受到推崇和重視,也為近代佛造像印的產生奠定了基礎。

圖26.朱善旗刻「朱氏世守」(附邊款)

敏銳的篆刻家以佛造像為題材,進行藝術創作,形成了風格多樣的佛造像印篆刻,在近現代印壇上別開生面。佛造像引入印章,首先出現在邊款之中。目前普遍認為佛造像入邊款最早始自趙之謙,但其實在此之前,已有在邊款中刻佛造像的先例。目前可見清代學者朱善旗所刻「朱氏世守」朱文印,邊款中線刻白文佛像一尊,佛像端坐蓮花台上,有背光(圖26)。54邊款載「道光二十六年丙午二月二日,朱善旗為本生父誥封奉直大夫,七秩揆度,敬造無量壽佛一尊,青蓮湛目,寶相凝光,用蘄期頤綰綽,駘耇綏康。朱善旗世守」。朱善旗,浙江平湖人,清篆刻家朱為弼嗣長子,朱為乾子。此印乃其為生父朱為干七十壽辰所刻。創作時間是道光丙午年(1846年),所刻佛像為無量壽佛。該印比趙之謙所刻「湌經養年」早十八年,是目前所見最早將佛造像引入邊款的篆刻作品。

圖27.趙之謙刻「湌經養年」邊款

圖28.馮康侯刻「顒園得古佛象歸依記」邊款

圖29.易大廠刻「石埭弟子大廠發願手造佛像五百尊為眾生讖除苦厄起大乘正信破疑拾邪執」邊款

圖30.易大廠刻「華西經閣」邊款

圖31.吳昌碩刻「虛素」邊款/左

圖32.費龍丁刻「吉金樂石」邊款/右

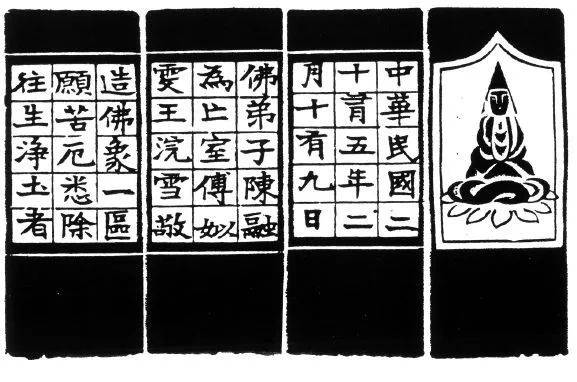

趙之謙於同治三年(1864年)創作的「湌經養年」,是其為不幸亡故的妻女所刻,邊款仿北魏造像刻陽文佛像一尊(圖27) 55,在篆刻史上影響深遠,許多篆刻家紛紛效仿。如馮康侯在1936年所刻「顒園得古佛象歸依記」邊款(圖28) 56中佛像造型、文字風格完全仿照「湌經養年」印款。此外,易大廠「石埭弟子大廠發願手造佛像五百尊為眾生讖除苦起大乘正信破疑拾邪執」印邊款(圖29)57也是仿照北魏眾佛造像形式,尤其是佛龕樣式,著意模仿石窟造像,並且在邊款處理上刻意呈現蒼茫的金石氣,已開新面。而其「華西經閣」邊款(圖30)58則另闢蹊徑,佛像採用陽文線刻,線條粗放、造型誇張,別具奇趣。另一方「蔭堂經藏」邊款所刻「釋迦文佛」也是同樣的風格。說明篆刻家在佛像邊款創作中不再只一味沿襲北魏造像形式,也開始突出個人面目。吳昌碩曾在邊款中刻「無量壽佛」、「達摩」(圖31) 59、「彌勒」造像,簡約傳神,有別於北魏造像形式,帶有明顯的個人繪畫寫意風貌。費龍丁「吉金樂石」邊款(圖32) 60用細線陰刻佛像一區。佛像神態安詳,衣褶、肉髻等處表現得極為細膩。與易大廠「華西經閣」邊款中的線刻佛像形成了強烈的反差。此時的佛像邊款取法多元、風格迥異、各具特色。

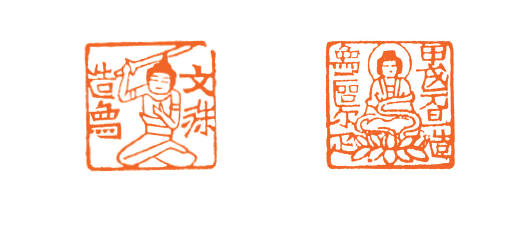

圖33-36.弘一法師所用佛造像印(從左至右)

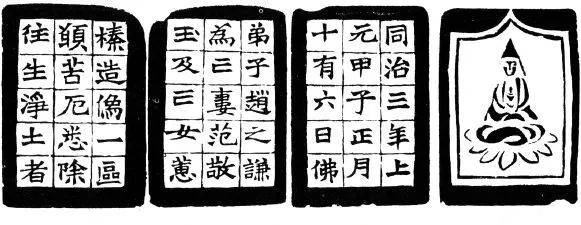

將佛造像引入印面,至民國時期已比較常見。弘一法師用印中,有多方佛造像印。查閱弘一法師的作品集,其所鈐印的佛造像印至少有六方(圖33-38) 61。弘一法師於1918年落髮出家,在其二十年代所創作的書法繪畫作品上,就能夠看到佛造像印。使用佛造像印為自用印,主要與弘一法師的身份有關。

這類印章多為其弟子、友人所刻。其中兩方朱文佛像印分別是由弘一法師弟子李鴻梁、豐子愷於1927年刻制。

圖37.李鴻梁刻南無阿彌陀佛造像印 (左)

圖38.豐子愷刻佛像印(附邊款)(右)

弘一法師用印中有一方朱文佛造像印(圖33),佛像端坐於蓮台之上,造型與「湌經養年」邊款中的佛造像類似,或許是受趙之謙佛像邊款的影響。另外,弘一法師用印中有三枚佛造像印(圖34、圖37、圖38)雖不是同一人所刻,但佛像造型頗為相似。佛像坐姿、手印、肉髻、背光等刻畫手法基本一致,由此初步推斷,當時佛像印製作者可能有相近的參照摹本,或者見有前人之作,喜而仿之,因此當時佛像印面目相類,形式不多,也反映出當時流行的佛造像金石傳拓與繪畫風貌特徵。

圖39-44.鄧爾雅刻佛造像印(從左至右)

較早將個人風格融入佛造像印創作的是著名篆刻家鄧爾雅、來楚生等。鄧爾雅所刻佛造像印包括佛坐像、佛立像、阿彌陀佛像、文殊菩薩像、觀音化身像等(圖39-44) 62,造型多樣。大多佛造像印以朱文刻畫,線條流暢,形象洗鍊,富有意趣。並且常在印面中刻文字,內容包括佛經、造像名稱、治印緣由、治印時間等,圖文結合,獨具個人面貌。從這些文字中可以看出,鄧爾雅從二十世紀三十年代前期已初步形成了自己獨特的佛造像印創作風格。其弟子張祥凝所刻佛造像印(圖45) 63,也繼承了鄧氏風格,線條光潔,造型簡練。

圖45.張祥凝刻佛造像印

圖46-51.來楚生刻佛像印

來楚生是肖形印創作的集大成者,四五十歲左右變法開創肖形印的新面目,其創造的佛造像印風格,已成為後世印人學習模仿的典範。來楚生於1949年出版了《然犀室肖形印存》,是我國印譜史上第一部肖形印專譜,其中收錄了13方佛像印。來楚生所刻佛造像印包含佛像、觀音、普賢、力士、飛天等多種內容,題材豐富,造型多變,大大超越前人(圖46-51) 64 。來楚生佛像印創作參考了北魏佛造像,由於經過歲月沖刷,石像表面風化剝落,北魏佛造像傳拓後佛像五官模糊不清(圖52) 65。來楚生巧妙地借鑑了這一特點,在佛像印創作中不斤斤於細部的刻畫,抓住所刻佛像神韻,做到形神兼備。

圖52. [北魏] 楊婆為女造像並記拓片

圖53.故宮博物院藏唐善業泥

來楚生所刻佛像印取法多元,除北魏佛造像外,還參考唐善業泥。「善業泥亦稱善業佛、脫佛、脫塔,用泥、木、金屬等模子(俗稱脫)壓印泥團製成的一種小型佛像。」66晚清民國時期的金石學家已對唐善業泥多有著錄。唐善業泥題材多樣,有佛善業泥、菩薩善業泥、多寶塔善業泥等。背面印有「大唐善業泥,壓得真如妙色身」(圖53)。67

圖54.來楚生刻佛像印(附邊款)

來楚生在一方佛像印的邊款中記載「仿唐善業泥敬造佛一區」(圖54)68,明確表明其取法唐善業泥。這種借鑑不僅體現在佛像造型上,還表現在頂款形式上。該印頂款為陽文,有界格,形式模仿唐善業泥背後的銘文形式。且內容「華紅壽山石鑿得真如妙色身」也是模仿了善業泥的銘文文句。由此可見,來楚生在佛像印創作中從歷代佛教文物中汲取了豐富的養料,將佛造像印推向一個新的高峰,具有極高的藝術價值。

圖55.丁衍庸刻佛像印/左

圖56.丁衍庸刻「芬」字佛像印/右

相較於鄧爾雅、來楚生,寓居香江的丁衍庸佛造像印創作時間較晚,始於二十世紀六十年代初,但其佛造像印極具個人特色(圖55-56)69。他不以北魏造像為取法對象,而是吸收西方現代藝術,並將自己繪畫創作的理念和技法融入篆刻之中。

自佛造像引入邊款以來,佛造像成為了篆刻家樂於入印的題材,並且創作出了許多風格各異的優秀藝術作品。直至當代,佛造像印的創作依然十分興盛,甚至出現了專刻佛造像印的印人。近代以來的佛造像印,其所含有的宗教性質已經淡化。即使是弘一法師所使用的佛造像印,也是作為個人書畫印章,而非宗教用印。儘管仍有篆刻家是出於超度亡人的原因進行佛造像印創作,或是自稱「佛弟子」,或是在邊款中留下「沐手敬造」等語句以顯示自己的敬畏之心,但更多的是出於藝術創作的目的,追求個人風格的表達,宗教因素在其中的影響越來越弱化。由於佛造像類型多樣,印人可以根據自己的理念加以創作,為篆刻家提供了廣闊的創作空間。另一方面,篆刻家紛繁多樣的藝術風格,也使佛造像印達到了前所未有的豐富程度。可以說此時的佛造像印已經基本脫離了宗教,開始與篆刻家個人的創作風格緊密結合,實現了佛造像印的蓬勃發展,使得佛造像印終於成為肖形印中比較重要的一個類別。

四、結論

佛造像印作為肖形印的一種,長久以來沒有受到足夠的重視,歷代印譜中也很少收錄,這為佛造像印的研究帶來了困難。值得慶幸的是,隨著敦煌文獻的發現以及近現代考古工作的開展,許多珍貴資料重見天日,為佛造像印的研究提供了重要材料,原本模糊不清的歷史脈絡逐漸變得清晰。新疆新和地區出土的銅質佛造像印,將佛造像印的產生時間上溯至魏晉時期,打破了長期以來印壇認為佛造像印始於宋元的傳統理念。敦煌戒牒文獻中的佛造像印,則使我們看到唐代至北宋初期,佛造像印在宗教活動中的頻繁應用。這些考古、文獻資料的發現,補充了印譜著錄的不足,使得對佛造像印的起源和發展問題進行探討成為可能。

魏晉時期佛造像印產生之初,尺寸較小,鈐於封泥之上。為了在小空間內表現造像,以概括簡約的手法突出佛像結跏趺坐的姿態。魏晉之後,隨著書寫方式的轉變,佛造像印由抑於封泥變為鈐於紙張。印章形制也隨之改變,戒牒中的佛造像印尺寸增幅顯著,並開始注重對佛像五官、服飾、蓮台等細節部位的刻畫,更為細膩傳神。另一方面,隨著宋元私印押記的發展,在私印中也出現了佛造像印,且印風吸收了民間藝術風格,具有奇趣,與戒牒中的佛造像印呈現出迥然不同的面目。近代佛造像印,則更多的融入了篆刻家的藝術理念和創作風格,造型繁多,各具特色。綜合而言,不同時期的佛造像印所具有的藝術特色差異明顯,並不具有明顯的傳承關係,但各自又與當時的時代風俗相契合。可以說,不同時期的佛造像印都是在特定社會背景下,結合當時的印章工藝水平和時代風貌,獨立發展起來的。

不同時期的佛造像印,所承擔的作用亦有所不同。魏晉時期的佛造像印是寺廟中用來作為緘封和憑信的,抑於竹木簡牘文書的封泥之上,以防被人私自拆啟。唐代至北宋戒牒上的佛造像印用於授戒這一特定宗教活動的文書之上,作為憑信和防偽。宋元私印中的佛造像印,則多是用來祈福。而近代佛造像印是篆刻家進行藝術創作的成果。雖然是同一主題,但是在不同的時期所發揮的作用卻有天差地別。這也說明在佛造像印的長期發展過程中,實現了從實用性向藝術性的轉變。佛造像印從最早的寺廟、僧侶用印,轉變為民間私印,進而轉為藝術作品。成功跳出了佛教用印的狹小範圍,贏得了更多元的發展軌徑。這也是佛造像印這一題材與神人、瑞獸等傳統漢肖形印題材所具有的明顯差異。佛造像印很好地適應了不同時期的社會需求,從而一直發展至今,這正是其生命力所在。

縱觀佛造像印的歷史,雖然產生時間相對較晚,但其演變形式卻無比豐富。在不同的歷史時期,產生了形態多樣、功能各異的佛造像印,使得這一主題的印章具有極其多樣的面貌,這也是佛造像印值得關注和探討的原因。

作者系復旦大學文博系博士研究生

注釋:

1.連雲港市博物館《連雲港市孔望山摩崖造像調查報告》,《文物》,1981年第7期,第1-7頁。

2.《連雲港孔望山》,文物出版社,2010年1月,第67頁,圖86。

3.《連雲港孔望山》,文物出版社,2010年1月,第63頁。

4.唐長壽《樂山麻浩崖墓研究》,《四川文物》1987年第2期,第28-34頁,圖8。

5.《連雲港孔望山》,文物出版社,2010年1月,第223頁,圖298。

6.溫廷寬《肖形印大全》,山西古籍出版社,1995年5月,第114頁。

7.溫廷寬《肖形印大全》,山西古籍出版社,1995年5月,第115頁。

8.溫廷寬《肖形印大全》,山西古籍出版社,1995年5月,第111頁。

9.張耀輝《佛造像印的審美特徵》,《中國書法》2013年第7期,第118-189頁。

10.張峰《造像和佛像印關係之解析——兼論佛像、佛經印的藝術特徵》,《中國書畫報》2014年第86期。

11.溫廷寬《肖形印大全》,山西古籍出版社,1995年5月,第18頁。

12.李遇春《新疆各地發現的一部分歷代印章》,《文博》1984年第2期,第64-70頁,圖四肖形印第22。

13.李遇春《新疆各地發現的一部分歷代印章》,《文博》1984年第2期,第64-70頁。

14.新疆維吾爾自治區地方志編委會編《新疆通志·文物志》,新疆人民出版社,2007年1月,第580頁。

15.新疆維吾爾自治區地方志編委會編《新疆通志·文物志》,新疆人民出版社,2007年1月,第580頁。

16.李遇春《新疆各地發現的一部分歷代印章》,《文博》1984年第2期,第64-70頁,圖四肖形印第22。

17.李遇春《新疆各地發現的一部分歷代印章》,《文博》1984年第2期,第64-70頁。

18.黃文弼《塔里木盆地考古記》,科學出版社,1958年4月,圖版110,圖14。

19.黃文弼《塔里木盆地考古記》,科學出版社,1958年4月,第114頁。

20.王人聰《新出歷代璽印集錄》,香港中文大學文物館,1982年,第26、94頁。

21.王人聰《新出歷代璽印集釋》,香港中文大學文物館,1987年,第65頁。

22.黃文弼《塔里木盆地考古記》,科學出版社,1958年4月,第114頁。

23.黃文弼《略述龜茲都城問題》,《文物》1962年第7、8期,第16-19頁。

24.李瑞哲《公元4-5世紀龜茲佛教的繁榮以及原因探析》,《敦煌學輯刊》,2010年第4期,第152-165頁。

25.李遇春《新疆各地發現的一部分歷代印章》,《文博》1984年第2期,第64-70頁。

26.趙玲《犍陀羅佛像起源問題的重要實物依據——貴霜佛陀錢幣研究》,《吐魯番學研究》,2013年第1期,第42-56頁。

27.大英博物館1880.3628。

28.湯用彤《漢魏兩晉南北朝佛教史》,北京大學出版社,1997年9月,第34頁。

29.大英博物館1847,1201.175;1894,0506.1457。兩者為貴霜王朝迦膩色迦時期錢幣,時代為公元128-150年。

30.趙玲《犍陀羅佛像起源問題的重要實物依據——貴霜佛陀錢幣研究》,《吐魯番學研究》,2013年第1期,第42-56頁。

31.陳德龍《敦煌寫本〈授戒牒〉〉初探》,《慶祝王鍾翰先生八十壽辰學術論文集》,遼寧大學出版社,1993年6月,第366-383頁。

32.武玉秀《敦煌寺院戒牒文書所反映的凈土信仰研究》(《青海民族研究》2012年第4期,第106-118期)一文統計了四十件戒牒文獻的資料,並註明有兩件文獻因未見到而未錄入。

33.大英圖書館藏敦煌文獻S.347。

34.大英圖書館藏敦煌文獻S.330。

35.法國國家圖書館藏敦煌文獻P3439。

36.大英圖書館藏敦煌文獻S.330。

37.法國國家圖書館藏敦煌文獻P3238。

38.陳德龍《敦煌寫本〈授戒牒〉初探》,《慶祝王鍾翰先生八十壽辰學術論文集》,遼寧大學出版社,1993年6月,第366-383頁。

39.王書慶《敦煌文獻中五代宋初戒牒研究》,《敦煌研究》1997年第3期,第33-43頁。

40.戴璐綺《敦煌捺印佛像研究》,《敦煌研究》2016年第2期,第86-94頁。

41.羅振玉《莫高窟石室秘錄》,《羅振玉學術論著(第二集)》,上海古籍出版社,2013年10月,第24頁。

42.法國吉美亞洲藝術博物館MG23965,尺寸:13×10.2×1cm 。

43.戴璐綺《敦煌捺印佛像研究》,《敦煌研究》2016年第2期,第86-94頁。

44.大英博物館藏敦煌文獻1919,0101,0.254。

45.大英博物館藏敦煌文獻1919,0101,0.74.1-2。

46.大英圖書館藏敦煌文獻 S.3798。

47.呂鳳棠《宋代民間的佛教信仰活動》,《浙江學刊》2002年第2期,第145-152頁。

48.孫慰祖《唐宋元私印押記集存》,上海書店出版社,2001年12月,第31頁。

49.溫廷寬《肖形印大全》,山西古籍出版社,1995年5月,第110頁。

50.孫慰祖《唐宋元私印押記集存》,上海書店出版社,2001年12月,第506頁。

51.孫慰祖《唐宋元私印押記集存》,上海書店出版社,2001年12月,第31頁。

52.溫廷寬《肖形印大全》,山西古籍出版社,1995年5月,第110頁。

53.羅文華《明代藏傳佛教佛像印探討》,漢藏佛教藝術研討會,深圳博物館,2017年4月22日。

54.葛昌楹、胡洤編《明清名人刻印精品彙存》,上海古籍出版社,1991年4月,第386頁。

55方去疾編《趙之謙印譜》,上海書畫出版社,1979年12月,第15頁。

56.黃惇、李剛田主編《中國歷代印風系列——黃牧甫流派印風》,重慶出版社,1999年12月,第169頁。

57.《海上印壇百年——近現代海上篆刻名家印選》,上海書畫出版社,2014年9月,第61頁。

58.王家葵《近代印壇點將錄》,山東畫報出版社,2008年3月,第118頁,圖9。

59. 《吳昌碩印譜》,上海書畫出版社,1985年9月,第11頁。

60.《海上印壇百年——近現代海上篆刻名家印選》,上海書畫出版社,2014年9月,第90頁。

61.馬國權《近代印人傳》,上海書畫出版社,1998年8月,第148頁。《海派代表書法家系列作品集——弘一》,上海書畫出版社,2006年12月,第161頁。《弘一大師李叔同篆刻集》,天津人民美術出版社,2009年4月。

62. 《鄧爾雅篆刻集》,榮寶齋出版社,2004年3月,第350、347、344、348頁。

63.馬國權《廣東印人傳》,香港南通圖書公司,1974年,第98頁。

64.張用博、吳頤人編《來楚生印存》(上冊),上海三聯書店,2001年8月,第22、53、65、59、63、14頁。

65.北京圖書館藏《龍門石窟造像題記拓本全編(四)》,廣西師範大學出版社,2000年12月,第574頁。

66.馮賀軍《故宮藏唐朝善業泥研究》,《故宮學刊》,2005年第2輯,第306-319頁。

67.故宮博物院藏唐善業泥。

68.張用博、吳頤人編《來楚生印存》(上冊),上海三聯書店,2001年8月,第30頁。

69.莫一點《丁衍庸印集》,雅圖印刷有限公司,2013年9月,第75頁。