「具象化」火了,漸漸也遭人反感了。

遊走在各大社交媒體平台,刷照片刷視頻,總會遇見一兩次「xxx具象化了」的說法。博主們記錄下某棟建築某處風景,或是見了某個朋友,選擇幾張上傳發到社交帳號,寫下第一反應:「這一瞬間我理解了秋色的具象化」「這一刻我感受到光的具象化」「相由心生在這一刻具象化了」。或是評價一個人,讚嘆對方是某概念的「具象化」。

網絡流行用語大多都發端於小規模的使用——類似於圈內人的「接頭暗語」——隨後陰差陽錯往外瘋狂地蔓延,其含義也在這一過程中被改寫;在它們泛濫之際,對它們的反感已經浮現。

「具象化」也一樣。只不過我們使用它,除了新鮮感,也的確有見到真人實物的振奮(某個概念終於和現實對應上了),充沛的情緒注入讓這個詞顯得有些不一樣。

我們使用「具象化」好似「守株待兔」,先有了概念然後等待見到實體。一旦「具象化」,畫面定格,人或事也被直接定性了。

瞬時感受

前不久刷到一條短視頻。博主拿脫了粒的玉米棒當作話筒,採訪一位女性。拍攝地為農村。

對話是這樣的:

「請問你有iPhone手機嗎?」「我安分守己。」

你笑了嗎?

反正我隨手轉了「文件傳輸助手」收藏,因為這個諧音梗成功地戳中了我那過低的笑點。自然展開的對話,還是經過設計的擺拍?提問者一本正經,受訪者一絲不苟,如此手法差點騙過觀看的人。唯有作為收音道具的玉米棒在真誠地提醒我們,惡搞劇本罷了,觀者不必對此太認真。

古裝劇的搞笑話筒。圖為《武林外傳》(2006)劇照。

當然,知道完顏慧德的人不會同意最早是從這個採訪知道「安分守己梗」的。2023年某天晚上,心理學博主完顏慧德在直播中講女性做人當「安分守己」,怎料有連麥粉絲忽然問「不用iPhone手機,可以用華為手機嗎」,完顏慧德一臉茫然,問連麥者怎麼跑題提手機,畢竟與直播主題毫不相干。她此時顯然掉進了連麥人挖的坑,其「女德觀」在眾人的圍觀下被解構得體無完膚。

「iPhone手機」和「安分守己」這個古怪的關聯由此一夜爆紅。其實,最初是哪個人發現了兩者的相似性不可考證,能考證的,不過是哪個帳號首次在網絡上使用它們。真實情況未可知,或是某個正在學習拼音的小孩子隨口一說被大人發現,或是某個大學生返鄉和老人聊天偶然產生了奇妙的誤會,或是某個人對著聊天窗口發語音說「iPhone手機」,系統自動識別為「安分守己」。

《托斯卡納艷陽下》(Under the Tuscan Sun,2003)劇照。

因為平台的算法推薦,我很快又看到一些,「請問你如何看待非主流」「如何看待小奶狗」還有「diss(指懟)」,總之村民被問的關鍵詞五花八門,種種答非所問。

此時,套用時下的說法,我們就可以說這是「已讀亂回」的「具象化」了。

假如使用批判的或反思的視角,我們可能會說這是城市知識(這裡指的是詞彙量)對農村知識傲慢的可視化,由褶皺的衣服、外露的牙齒、放肆而不加管理的表情構成的圖像,成為被觀看的素材。農村人掌握的詞彙被認為多是前現代的、落後的、陳腐的。只有明白「城與鄉」「新知識與舊知識」的二元結構才能聽得懂這其中的錯位,也才會發笑。作為舊式道德的「安分守己」,與作為現代技術的「iPhone手機」,把這種衝突展現得淋漓盡致。與其他段子不同,被冒犯者大概都不知道自己為何成為笑料,當他們被糾正後,可能臉紅羞愧,也可能噗嗤一笑。重要的是,在觀者接收的圖像里,二元結構在這個時候已經「具象化」。一條短視頻走到這一步也就實現了其全部效果。

「他者」「凝視」「消費」「觀看」,能聯繫到的每一組術語,都可以說在這條短視頻上「具象化」。

《瘋狂的石頭》(2006)劇照。

這不就是「舉例子」「打比方」?某畫面是某概念的「案例」,也就是某畫面是某概念的「具象」。同一個案例有多個方面,解讀的角度有多少種,它就是多少個概念或命題的「具象化」。

不過,人們在網上使用「具象化」並沒有這麼長的鏈:是在剎那間直接了當的感受,不需要多少「百轉千回」的思考,比如「這一瞬間我理解了愛的具象化」「這一刻我感受到光的具象化」「相由心生在這一刻具象化了」。多是一種瞬時的體驗。

那麼「安分守己梗」這種視頻對我來說,其實是「塑料普通話」的「具象化」。據說每個有口音的人都曾經自滿自足地以為自己講得可標準了,是標準的普通話,直到聽到別人因為口音鬧了笑話時,畫面感也就有了:「我在別人眼中不就是這樣的麼」。這才是我的第一反應,「小丑竟是我自己」在這一刻「具象化」,而不是停下來借用一些理論框架去思考這件事這個現象意味著什麼,對此可作何種解讀。

畢竟不是實體

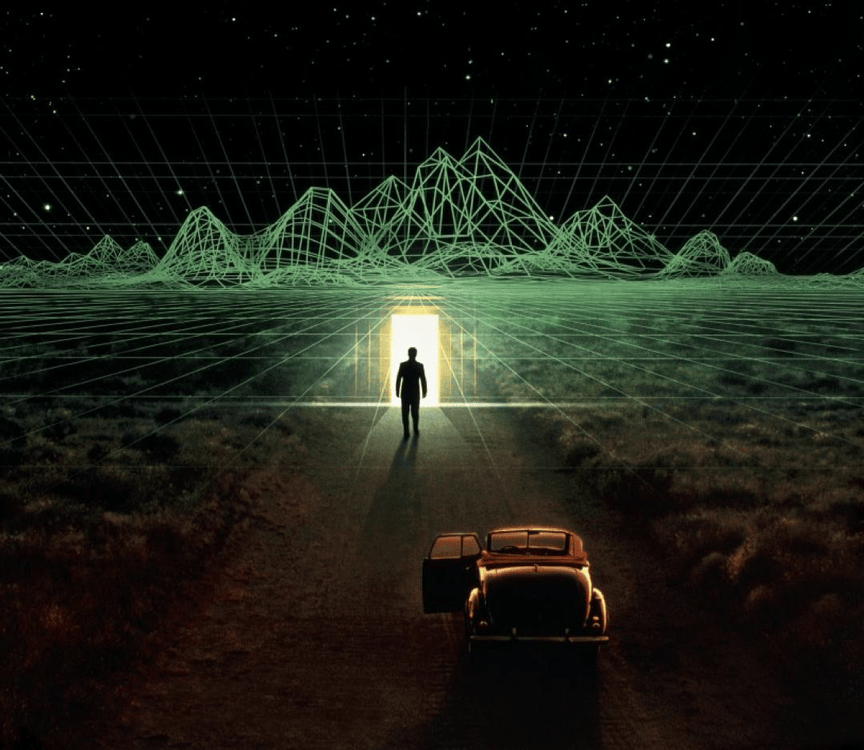

《失控玩家》(Free Guy,2021)劇照。

最近在讀一本農業史新書《世界文明中的作物遷徙》(中國科學技術出版社,2024年10月版),多人合著,第一作者是在科技史學和農業史學有極高聲譽的白馥蘭(Francesca Bray)。她在中文版序言里說多年來「鑽研」,「在技術和性別方面進行了長期且成果頗豐的研究」,沒有哪個作者會如此形容自己的工作。是翻譯導致的嗎?由於是作者特定撰寫的中文版序言,讀者也沒有英文版對照。不知序言最初是什麼樣的,書中並未註明是否為翻譯。白馥蘭還是一位漢學家,本人應該比較了解中文,這讓人多了幾分困惑。

如此措辭,我們似乎只在「民科式」著述中才會讀到,其特徵是表達不克制,恨不得讓讀者馬上得知他在這方面多麼厲害。而克制才是現代學術靈魂——至於過度克制導致學術視野的狹隘是另一個話題。所以哪怕再傲慢的學者也不得不藉助一些專業術語來遮蓋內心的自大,或者換個角度,請人寫序言,藉助他人的誇讚來表達某種自滿。不會有人直白地形容自己鑽研成果頗豐。白馥蘭本意可能只是指在技術和性別方面做了許多研究,「詞不逮理」「文人自負」在這一刻「具象化」,像極了我們用錯了英文的敬辭謙辭。

《世界文明中的作物遷徙》,[英]白馥蘭等 著,於楠 譯,中國科學技術出版社·中科書院 ,2024年10月。

有意思的是,多看幾遍這行字,又有了意外的感受:「我就說我的鑽研成果頗豐,怎麼了?」至少不虛偽。「瀟洒自如」又在這一刻「具象化」。

如果我們在生活中認識一本書的作者,或者私下有一些情感交流,多少都了解其為人,一般不會因為一句話就改變印象。如果這句話與長久以來的印象衝突,我們傾向於認為在這當中必定誤會了什麼。要是通過讀某位作家學者的書成為其仰慕者,某天忽然見到大活人,觀其言談,果然如此:「有趣的」「有愛心的」「有正義感的」知識人在這一刻「具象化」。相反恐怕就是「名不副實」「偽君子」的「具象化」了。這些年,每當有名望的人(包括「學術偶像」)因為性騷擾、抄襲、數據造假等問題「塌房」,我們總是會反覆提醒自己不要對「偶像」產生什麼美好的幻想,不要被其光環迷惑,哪怕下次還是會不禁被某個人表露的學識、膽識吸引。

這種情況不僅適用於人,也適用於物。在今天,遊客往往都是通過文字和圖像認識了景區才去實地遊玩,有的還做了攻略,那麼在進入它的那一刻,是否被震撼,是否感知到某個美好印象的「具象化」,將得到驗證。「不去遺憾,去了後悔」這一遊客經常念叨的經驗,其實就是對未能成功「具象化」的總結。

或許將詞與人、物分離,沒有設想,也就沒有幻滅。

《觀念的力量》,[英]以賽亞·伯林 著,胡自信、魏釗凌 譯,譯林出版社,2019年4月。

設想是什麼?是靠名詞形容詞堆砌起來的。以賽亞·伯林講觀念有喚起人為之行動的力量,他的《觀念的力量》(譯林出版社,2019年4月版)這本集子收錄的形色人物、種種案例,讓讀者意識到觀念如何改變了20世紀。觀念也得依賴詞語,詞語當然同樣隱藏著觀念,不過不同於觀念,詞語未必是「成群結隊」出現——觀念則是一個體系——它可以是瑣碎的、散裝的。從命名、描述、闡釋到推理,每個步驟都由這些詞鋪就,而每個詞都有讓人去想像的力量。在腦海里成像的那一刻對於想像者本人來講就是真實的,人的感知和體驗也是真實的——哲學者梅劍華《於是集》(華夏出版社,2024年2月版)在關於「元宇宙」的論述中還提出虛擬的世界也為真實一說。有了圖像,再去比照親眼所見親耳所聞的實體。追究起來,這與遙遠的唯名論、唯識論以及風靡於20世紀的存在主義也都有關係。就看解讀的角度是什麼了。

《於是集》,梅劍華 著,華夏出版社,2024年2月。

問題是,我們本就生活在「具象」的本「象」里,一些人和事原本也尋常,為什麼要說「具象化」呢?

除非我們從未見過它們;除非我們生活在想像里。

二手的「象」

《大都會》(Metropolis,1927)劇照。

在上世紀20年代《大都會》這部電影上映前,世界上絕大多數人都未曾目睹過這樣一種宏大景觀的全貌:超大規模的,整齊而龐大的人群和建築集合。

排列組合是極致理性意志的體現。它帶給人的是一種震撼,是人看到了無法把握的並且無限大的數字或力量之時產生的驚懼。在美學上也可稱之為崇高。過去,人們即便路過能一瞥,也不過是平視某個局部罷了,將軍王者登上城樓或其他高台才可能見到如此景象。瑞士藝術批判家奧布里斯特(Hans Ulrich Obrist)在《當代藝術的十九副面孔》(廣西師範大學出版社,2020年7月版)就曾談過希特勒可能看過《大都會》並受其影響。現代電影藝術將這種畫面描繪給了城市中產者,隨著電影的普及和技術的發展,又穿越階層傳播給更多人。從此以後,人們或多或少都可以想像這種普通人原本最不可能想像的畫面。至此人世間的人和事的確沒有什麼是不能想像了。虛擬現實技術「VR」的突飛猛進也加速了這一進程。

《異次元駭客》(The Thirteenth Floor,1999)劇照。

網絡年代經常被定義成人類信息爆炸的時期。一方面這意味著人越來越多的活動和行為都轉化成了數字信息,另一方面這些信息也反過來影響和重塑人的認知和舉止。

一個還不會寫太多字的孩子已經拿起手機接收四面八方的信息,並且因為算法在學習孩子的習慣,很快會越來越善於推薦能吸引他們的內容。有一天,我在樓下碰到一個叫圓圓的男孩,今秋剛上三年級,他說起小區的流浪貓用的都是要「護它周全」。人們講「現在的孩子越來越聰明了」,新一代的人類學習能力直線上升,這個判斷實際上是指獲取的詞語越來越多。他們的詞彙量是驚人的。當然,變化在更早些時候已經開始,至少十幾二十年前,90後和80後也都曾經歷。與信息增長相反的是,我們在現實世界中的活動卻在減少。在電梯在街邊,除了上下班高峰期,我們大多時候很少見到行走的人,最多的還是正在趕時間的外賣員快遞員。所謂「非接觸社會」形容的也就是這種情況。

腦海里裝滿了一大堆詞彙,但是沒有怎麼見過其真貌(名詞),也沒有怎麼體驗過其感受(動詞、形容詞)。見到真人實物時,實體忽然「具象化」,久違的「真情實感」湧上心頭。只有關於網絡和螢幕本身的詞語,在捧著手機這個動作中才能「具象化」。除此外大多數都是無實體的「具象化」。具象的「象」是二手的,是由他人在特定角度和美顏效果下拍攝的圖像。我們時下體驗的大多數「具象化」不也是如此嗎?

《唐伯虎點秋香》(1993)劇照。

或許是人們對實體實感的呼喚,使「具象化」成為一個網絡流行用語也未可知。大多數時候,我們雖然在技能和道德上承襲前人,卻主要是通過閱歷形成對人對事的看法,在現實生活中碰到一個人、一件事、一種現象,觀察一番,形成看法,接著找詞語去形容。在邏輯上是個人經驗的歸納法。「具象化」則相反,在邏輯上是個人經驗的演繹法,好似「守株待兔」,先有了某個概念然後等待見到實體。是拿詞語去找實體(某個概念終於和現實對應上了),而不是看到實體後搜索個人的詞庫。如果經歷多了、見得多了,見慣不驚,反倒不會講「具象化」了。

這讓人想起馬克斯·韋伯用的「理想類型」。他以此為方法定義了不同種類的合法性來源、理性類型等。我們在腦海里首先接受了一個或一組概念,遊走在人世間,等待感受「具象化」的瞬間。也唯有那些完全符合概念界定的人和事才可能有人為之歡呼或為之憤怒。一旦「具象化」了,畫面定格,人或事也被簡單地定性了。但是韋伯有補充,他認為理想類型是出於分類和思考的便捷,是被講述的世界。他這一提醒在講述一個簡單道理:在真實世界,各種因素和性質都摻雜一些。某人某物在這一刻是A概念的「具象化」,下一刻鐘可能就是反義詞B概念的「具象化」。

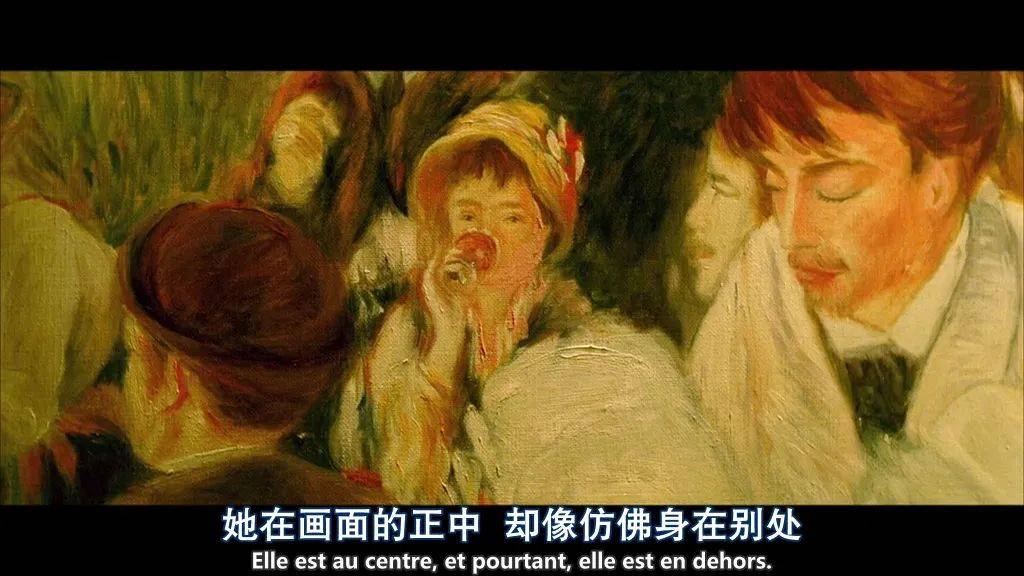

《天使愛美麗》(Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain,2001)劇照。

以上這些或許都是多餘的話。

過段時間,還有多少人願意開口說「具象化」呢?從興起、流行、泛濫到被拋棄,直至消失,是它不可能擺脫的網絡流行用語命運。

它遲早會回到它曾經被運用得最廣的地方,比如ppt文案、課題申請、小說藝術創作之中的圖形、繪畫和細節描述。在那裡,「具象化」是一個工具、一種表達手法。

作者/羅東

編輯/西西

校對/薛京寧