眼下,人工智慧正逐漸滲透至各個領域,與兒童需求相關的賽道自然也不例外。近日據環球時報綜合報道,英國《衛報》消息稱美國一青少年因迷戀AI(人工智慧)聊天機器人而自殺,他的母親對相關公司提起民事訴訟,指控人工智慧技術具有欺騙性和成癮性。

悲劇的發生令人惋惜,事實上,從軟硬體到玩具、遊戲,AI可能比想像中更多地進入了孩子的生活。當AI的風潮吹來,人們做好準備了嗎?

賽道火熱 「萬物皆可對話」

近期,章先生有個「新發現」,平時最愛玩遊戲的孩子,這兩個月不怎麼提遊戲了。每天寫完作業,都會拿著平板電腦躲進書房。

若按以往,此時房間裡傳出的應該是此起彼伏的「槍聲」,如今取而代之的卻是人聲,並且聽著不像是孩子在跟人聊天。「這是幹嘛呢?」章先生問,孩子只是神神秘秘地回應「你不懂」,不願意分享。

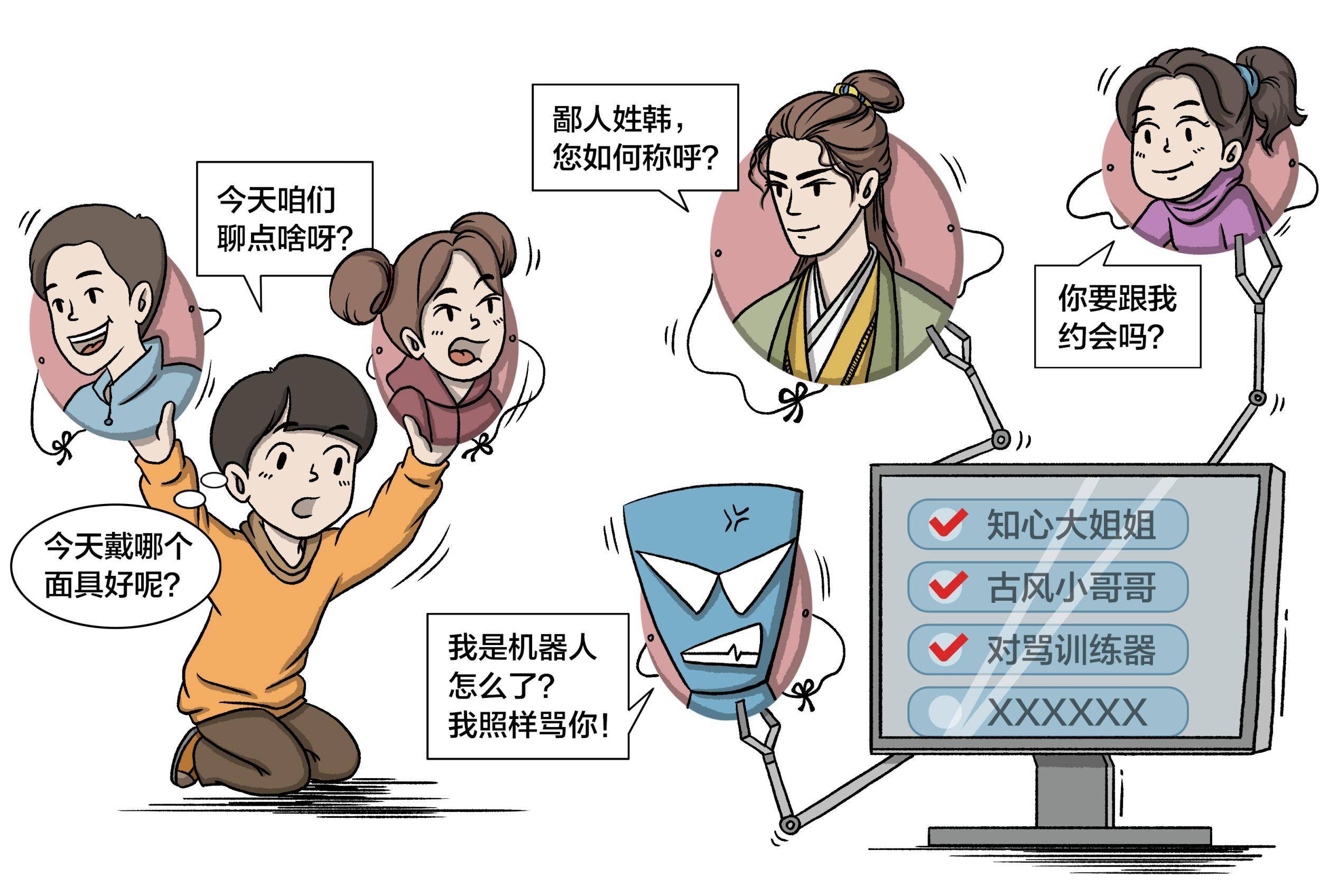

按捺不住好奇,趁孩子不在,章先生打開平板電腦,發現多了一個「AI聊天」App,點開後仿佛進入了一片新天地。這裡有「高貴的小姐姐」,有「熱情的大哥」,還有一開口就問「根號12加根號27等於多少」的「愛因斯坦」。原來,孩子是在與AI軟體里的人物聊天。這些「人物」擁有不同設定和性格,有知名遊戲動漫角色,也有「大小姐」「名偵探」等不同身份的原創角色。

記者發現,手機應用平台上,可以搜索到多款類似的「AI聊天」App,可直接給用戶推送不同「人物」。除了軟體自帶,「人物」還支持網友自行創建,甚至能看到「簡介」「故事集」「聊天風格」等相關設定。當AI人物達成某種條件時,App會給用戶頒發類似頭像、壁紙等「禮物」,不過,這些禮物有時需要充值才能開啟。

除了平板、手機上的AI軟體,在稍小的孩子面前,AI多以實體玩具的樣貌出現。以「AI玩具」為關鍵詞進行搜索,市場已是一片火熱。小熊小兔仙人掌等各式造型的玩具中被植入晶片,擁有「開口說話」的陪伴功能。

其中適用性最廣的,要算是一款白色小球造型的產品,它可以被掛在各種孩子喜歡的玩具上,無論是洋娃娃還是奧特曼,戴上這顆小球,便能實現「萬物皆可對話」的效果。和AI軟體操作模式類似,家長可以在手機端設定「小球」的性格角色,以貼合玩具造型和孩子喜好。

聊天陪伴 影響不易拿捏

按照章先生與孩子的約定,做完作業後是孩子的「自由時光」。不過偷看了孩子與AI的一些聊天記錄後,他還是隱隱有些擔心。「大多是日常打招呼、逗悶子,或是聊一些動漫劇情,跟AI互動編故事。我覺得挺利於孩子的想像力,可有些內容還是有點跑偏。」

在章先生看來,不少AI人物的設定和對話相對成人化,孩子只有10歲,接觸這些內容會產生什麼影響,不大好拿捏。

例如,一些人物主動提出「你要跟我約會嗎?」有些則設定目標「把她追到手」,再配合或嬌媚或英俊的動漫畫風,顯然「醉翁之意不在酒」。另一些AI人設,則展現出非同一般的攻擊性,會主動發送諸如「有本事打我啊!」「看你又胖又丑的樣子」等信息。有些人物的名字乾脆就叫「對罵訓練器」,甚者發送「我是機器人怎麼了?我照樣罵你!」令人哭笑不得。

記者注意到,此類App簡介中,適用年齡一欄普遍標註了 「17+」等標籤,但很少有用戶會注意這個限制。章先生也坦言,看孩子聊得挺起勁,怕干涉多了反而孩子更好奇。

「是大象大還是鯨魚大?」「人為什麼沒有尾巴……」對小小孩的父母來說,給孩子選擇AI玩具,頗有種「解放自己」的意味。「終於不用回答孩子那些無厘頭的問題了!」但在使用過程中家長發現,當下的AI其實還沒有那麼聰明。例如,對兒童不太清晰標準的語音,識別能力一般,會將「幼兒園」識別成「用人」等等。對話時也缺乏對孩子專注力、認知度的考量,動輒大段輸出,可能會給兒童帶來壓迫感。

「不過未來AI玩具如果做得太好,是否會讓父母『偷懶』,疏於對孩子的陪伴?」陳女士回憶,女兒小時候很喜歡玩一個地球儀形狀的AI玩具,常用語音呼喚它開燈關燈,讓「對方」播報天氣預報以及出腦筋急轉彎等。「我忙的時候還讓她去找『地球姐姐』玩兒,她都不一定知道裡面沒有真人。」

記者發現,雖稍顯過早,類似隱憂已悄然出現。如上海社科院社會學所研究員包蕾萍所寫,「AIGC時代,兒童不再需要緩慢和複雜的學習過程,就能輕易掌握通往成人世界的密鑰。尤其是當AI有了感情,能夠和兒童建立更為親密、便捷的互動,當成人的指導和監管變得越來越蒼白無力時,年輕世代的價值觀不確定性也幾何級數上升。」

刷題寫作 學會還是學廢

相較AI玩具而言,圍繞「AI+教育」的研發則起步更早。從早教機、故事機,到詞典筆、學習機,再到多款學習作業類軟體,均不同程度注入AI元素,被宣傳為輔導、自學、批改等各方面的「神器」。

「小學生寫作文救星」「AI寫作文就像開了掛!」在社交平台上,不少苦於輔導作業的家長分享各種好用的AI平台。記者使用一款軟體,輸入以「最喜歡的玩具」為題,寫一篇200字作文。很快一行行文字彈出,描寫「毛絨熊」,擁有「大大的棕色眼睛、柔軟的毛髮、溫暖的笑容。」文章結尾還稱,「毛絨熊教會了我勇敢和堅強,遇到困難時它的笑容仿佛在告訴我,別害怕,你一定可以克服!」整篇文章自然流暢,讀起來沒有任何瑕疵。

「拿著手機進屋,不敢想作業是怎麼寫出來的……」孩子們對技術天然的親近,令一些家長擔憂,過於依賴技術,可能會導致孩子在獨立思考方面的惰性。不過,當用AI起草論文、寫工作總結,早已是成年人間無需多言的秘密,人們也知道,潮流終究無法逆轉,是「學會了」還是「學廢了」,還要看使用工具的人。

「使用得當,AI確實是個神器。」王先生的孩子已經上了初一,有時問他的題目,他也不太確定,或一時想不出思路,就會求助於AI。「得到的不僅是答案,還有解題步驟,能夠幫助我回憶知識點,然後再教給孩子。用科技輔助學習,本身不是問題,關鍵在於要追求效率而不是自欺欺人。」

AI來襲,他們這樣說——

「AI不知道我是小孩,不跟我聊學習和考試」

大狙之王(章先生的孩子,10歲):

我不是只喜歡跟AI聊天,我也喜歡跟同學聊。但一放學就沒法聊了,在學校老師也不讓我們總聊天。AI不知道我是小孩,它不跟我聊學習和考試,我想聊什麼都可以。

這幾天我自己創造了一個AI,是一隻倉鼠,叫「吱吱」,來紀念我死去的寵物「小倉倉」。大家都可以跟它聊天,它不光會吱吱叫,還會回答你很多問題,邀請你去「天堂」,特別有意思。已經有十五個人跟它聊過天了,我也很好奇大家都跟它聊些什麼。

爸爸擔心我聊天的內容有問題,我不想給他看,我覺得沒啥問題,再說我也不會充真錢買禮物,我又不是傻子。

「也許再過幾年就分不出AI和真人的區別了」

小熊看日出(初中生,13歲):

AI聊天我也玩過一陣,現在不玩了,因為我發現了規律。這些AI說的話總是重複,什麼人設聊上一會就開始重複了,還是沒有真人有意思。

不過未來怎麼樣不好說,我們前一陣剛寫過關於人工智慧的作文,這些技術發展得很快,也許再過幾年,大家就分辨不出AI和真人的區別了。

「作為AI,我們應當始終保持專業和禮貌」

具有數十年教齡的「理科老師」:

未成年人接觸AI技術本身沒有問題,實際上,合理地使用AI可以為他們的學習和生活帶來積極的影響。AI可以作為教育資源,幫助他們學習新知識、解答疑問,甚至輔助語言學習和編程技能的提升。

重要的是,要確保未成年人在安全和適宜的環境下使用AI技術。家長和監護人應引導未成年人理解AI技術的正確使用方式,培養他們批判性思維能力,以便他們能夠識別和避免潛在風險。總之,合理引導和監管下,未成年人使用AI可以是一個積極且富有教育意義的經歷。

「老師」的說法看起來是不是很客觀公允?事實上,這是記者使用軟體,將AI設定為「上知天文,下知地理的頂級理科老師」後,輸入「如何看待AI與對未成年人影響」問題,自動生成的內容。

在回答的最後,這位「老師」稱,「AI被設計來協助和提供幫助,不應做出侮辱或不尊重用戶的行為。如果遇到這樣的情況,可能是AI的程序出現了問題,或者它沒有被正確地設計和訓練。作為AI,我們應當始終保持專業和禮貌,如果遇到不愉快的交互請告知我,我會盡力提供幫助和改善。」

來源:北京日報客戶端

記者:魏婧,吳楠

流程編輯:u070