有這樣一位「偷窺狂」攝影師

生於德國,長於美國

卻用 24年跑遍中國的城市、鄉村

不拍珠光寶氣的商場,不拍秀場裡的潮男浪女

只將鏡頭潛入街巷、工廠背後的勞苦大眾

有人罵他「醜化」中國,凈挑落後的地方拍

也曾有保安扣留他,沒收他的膠捲

可他卻甘願做一個「 拿著相機的都市人類學家」

用一種外來的、獨特的視角,與世界共振

他叫 麥可·沃夫(Michael Wolf)

3次獲得荷賽獎,2次獲得世界新聞攝影獎

作品被紐約大都會藝術博物館、芝加哥當代攝影博物館等多家國際藝術機構永久收藏

2019年4月,65歲的 沃夫於香港長洲島離世

回顧他這一生與中國的情緣與羈絆

一種深深的感動,在心底流淌

一個德國人,拍下記憶里的中國

如果你曾生活在上世紀90年代的中國,想必一定不會對這些,

帶有時代印記的老照片,感到陌生。

灰暗的水泥馬路邊,有個性的女工友們,

穿一身艷粉的上衣,擇一套霸氣的皮衣皮褲,

在搶眼發色和厚底松糕鞋的點綴下,盡顯時髦女郎的氣質與魅力。

泥濘的鄉村小道上,回家探親的年輕小伙,換上松垮、乾淨的深藍色西服,

英倫風的領帶和格子襯衫,襯托出「城裡人」的氣質與風度,

吸一根煙,雙手往兜里一揣,哪怕褲腿兒沾滿泥土,也依然是全村最靚的仔。

年輕女孩兒們,喜歡把衣服扎進褲子裡,夾著襪子穿涼鞋,時尚又精神。

新婚夫婦和親戚們,對定製的大紅色大衣愛不釋手,

蕾絲內搭,頭花點睛,才不失體面和優雅。

從1994年開始,麥可·沃夫大約花了8年時間,在中國內地四處採風、創作,

這組以中國城鄉為背景的 《中國肖像》,自帶濃烈的超現實主義和魔幻意味,

它敏銳地捕捉到了那個年代,人們對於時尚,獨到、大膽的解讀,

也從另一個側面,折射出那個風起雲湧的時代,

中國崛起背後的那股,原始而生猛的力量。

「他們的衣服很奇怪,假皮衣、假皮草、古怪的帽子......但他們看起來很驕傲,因為正是他們,負擔起家裡的生計。」

對於 Wolf 來說,上世紀90年代的中國,是一個充滿未知與驚喜的地方。

在這裡,從未見過的新事物,提高了他對生活的感受力,

當他通過攝影,與這片陌生又新奇的土地,產生極強的連結和羈絆,

內心那些隱秘的渴求得到了滿足,有關人文的思考,也開始慢慢發酵。

2004年,借著為德國《Stern》雜誌拍攝專題作品的機會,

Wolf將鏡頭深入了,製造玩具的中國工廠。

在這裡,他不僅親眼目睹了數以億計的玩偶,生產、製作、打包的全過程,

一個個日以夜繼,勤懇又麻木的女工形象,也不止一次地衝擊著他。

她們每天工作達16個小時,累了,就只能在機器下方的狹窄縫隙,蜷身休息片刻,

然後,繼續埋頭,為一個個自己根本買不起的「小傢伙」,無限重複。

就在那一刻,Wolf突然意識到,

那些為世界兒童帶去快樂的玩具, 背後原來是一個個鮮活的人,而非機器。

它們是無數中國人努力的結果,也促使著人們反思:

消費者驅動的全球化貿易中,人該扮演什麼樣的角色,又該如何應對源源不斷的產品渴求。

沃爾夫用磁鐵將20,000 個玩具及工人的照片粘在牆上,以呈現中國工人的真實狀態

一場中年危機引發的奇妙緣分

作為一名攝影師,麥可·沃夫用一張張直擊人心的作品,收穫了不少新聞攝影界的榮譽。

作為社會人類學家,他也用日復一日的行走和細緻入微的觀察,帶給世界新的視角。

可就是這樣一位,出生於「藝術之家」,又師從傳奇教授奧托·斯坦內特的資深攝影記者,

卻也在39歲時,經歷了一場嚴重的中年危機。

90年代初的德國,城市內外都經過一番大的整頓,所到之處,風景不盡相同,

大家感興趣的新聞內容,也無外乎吉普賽、馬戲團等相似的主題,

漸漸地,在新聞攝影行業打拚了20多年的沃夫,不僅對自己每天,如出一轍的報道模式,感到厭倦,

也對歐洲這般毫無驚喜感的生活,感到匱乏。

「人在迷茫時,要傾聽自己內心的聲音。」

沃夫選擇了給生活按下暫停鍵,他從熟悉的家鄉「逃離」,

跨越幾千公里,來到中國香港謀生,意外地, 竟在這裡開啟了自己事業的「第二春」。

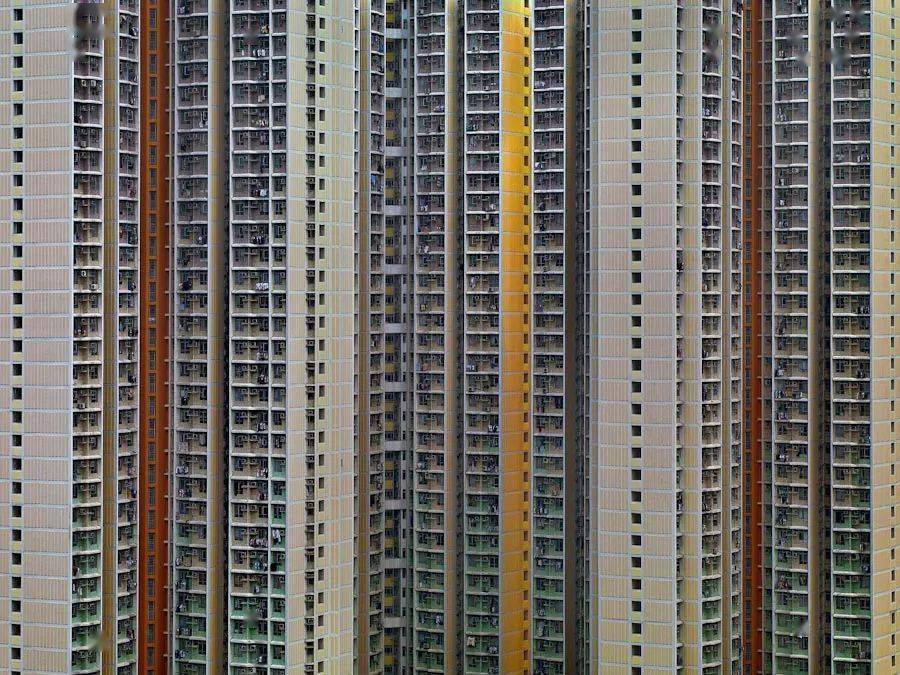

生活在人口密集、垂直度極高的城市,

這裡的700萬人口,每天就像沙丁魚似的,在6500座高樓中,擠壓、求生。

如何用影像,描述這座「被摺疊」的城市?

沃夫把相機,搬上了天台。

通過緊湊的構圖,將不斷向上延伸的立體建築群,轉化為平面視角下,縱橫交錯的圖案,

天空、地平線、或是建築面的邊界,在鏡頭中自然消散,

鱗次櫛比的「矩陣」,堆疊起一個密不透風的「鋼筋叢林」,密密麻麻,無限重複。

哪怕是隔著螢幕,也能感覺到,一座超級大城市,宿命般的壓迫。

可當鏡頭拉近,夜幕下的「灰暗格子」,卻又分明顯露出了,久違的煙火氣——

晾曬的衣物,與家中的五彩窗簾,映襯出一幅和諧的畫卷,

橙黃的燈光下,港風裝修的老屋裡,一家人正手搖著蒲扇,其樂融融……

這是擁擠的城市空間裡,人們存在的證據。

它讓你,即便是在隔岸相望,也仿佛能從這緊湊的建築框架中,暫時喘口氣。

《 100 X 100》:2006年4月,Wolf 得知九龍歷史最悠久的石硤尾公屋即將面臨著拆除重建,便帶著相機挨家挨戶走訪,在四天的時間內記錄下了100戶公屋居民的影像。

除了高聳的大樓, 香港的後巷,是另一個讓沃夫無比著迷的地方。

與喧鬧、繁華的街面不同,這裡的主角,往往是一些「髒、亂、差」的「破爛玩意兒」。

紅紅綠綠的拖把,倚靠著支架排排站立,「神氣」的模樣,猶如在宣告那些鮮為人知的「戰績」。

變形的雨傘下,手套、抹布等一系列大掃除用具,亂中有序地堆疊,

像極了「大掃蕩」過後,筋疲力盡的模樣。

在沃夫眼裡,這些犄角旮旯里的風光,

雖不起眼,或是被人不齒,卻恰好能講述,生活、真實的香港故事。

當他耗費13年時間,將港九新界一帶的數條後巷,一一探訪,

不一樣的「香港之美」,得以完整地呈現,

非官方生活的浪漫主義氣息,也隨著抽象又立體的攝影作品,撲面而來。

我的生命,與中國互通

2002年,沃夫出版了他的第一部攝影作品集 《坐在中國》。

顧名思義,這回的拍攝對象,就是這些散落在中國大街小巷,

修修補補的「二手物品」: 椅子。

如圖所見,它們幾乎可以用任何一種材料做成:紙板、塑料、木頭、磚塊……

使用它們的主人,對其進行反覆修補、重新配置,有的甚至被「改頭換面」過十幾次,

就這麼在熟人集聚的社區里隨意擺開,偶遇一兩位鄰里鄉親,坐下來閒聊八卦,

它們,便是再好不過的道具。

中國人對此習以為常,好奇心爆棚的外國朋友,卻把它們當做了難得一見的創作素材。

《舊金山紀事報》將這些形態各異的凳子,描述為 「中國的民間智慧」,

在這個全美發行量第一的官媒眼中,這些「重複利用」的環保案例,

即是 活生生的「城市人類學例子」。

沃夫形容它們,是「 沒有設計師的設計」,

他歸納自己骨子裡的性格,與中國人所提倡的 「節儉」品質相重疊,

這些看似普通的舊物,雖不如新買的「體面」,卻也是不可複製的珍奇寶貝,

它們映射出了其主人多元、複雜的個性,

他為它們的獨一無二的審美,深深折服。

「從日常用品中,窺見生活的美好」

這對沃夫來講,不只是一句簡單的口號,更是他用心總結的攝影理念。

隨著他在中國,找到了自己擅於表達的溫情,

並把這些瑣碎的東方故事,安利給整個世界,

他與這個「第二故鄉」之間的情誼,也就被積澱得愈發深厚。

從生活的桎梏里抽身,

探索攝影的意義

一直以來, 「城市生活」是沃夫創作中關注的焦點。

作為一個不折不扣的超級都市愛好者,他熱衷於從龐大的城市空間,發現戲劇性的事件,

同時,也會偶爾靜靜地守在車來車往的街道,

以「局外人」的角色,「冷眼」觀察著現代人,

一邊接受磨難,一邊接受救贖。

2009年,沃夫來到東京。

在這個「高密度」、「快節奏」的繁忙都市,他每天早上七點開始工作,

在人擠人的早高峰地鐵站,架起機器,直擊打工人的面部大戲。

有人西裝革履,用幾次張開的弧形手掌,

奮力為自己撐開一條狹小的縫隙,結果卻是無疾而終。

有人對著鏡頭豎起了中指,眼神空洞,

肌肉緊繃,像是在訴說內心的煩躁與不安。

還有更多的,眉頭緊鎖,眼睛微閉,

被迫貼在車廂玻璃上的臉,扭曲到變形,

窗戶因殘喘的呼吸,蒙上了一層層薄霧......

畫面無言,但又分明讓人聽到了無聲的呼救。

這是沃夫最成功的社會紀錄片系列之一, 《東京壓縮》。

他曾花費四年時間,記錄下90個工作日裡,東京下北澤站兩個相反方向的軌道之間,

打工人們備受折磨,又無力反抗的真相。

畫面極致壓抑,取景備受爭議,卻能好像一下激活,人們對於生活的反思——

《東京壓縮》在世界新聞攝影獎的日常生活類別中獲得一等獎

「在一些國際大都市中,人們對進步的興趣超過了對居住在那裡的人們的興趣。在我看來,每個人都太貪婪了,而無論這種貪婪如何影響普通人,最終他們基本上是在傷害自己。」

沃夫在接受CNN記者採訪時曾表示,自己拍攝這些表情痛苦的通勤者,本意是想啟發人們:

惡劣的都市生活環境,是否仍值得堅持?

在慾望與尊嚴之間,如何尋找到自洽?

而對沃夫來說,只要自己的鏡頭語言,能幫助人們意識到都市文明中的生存危機,

他也就通過攝影,完成了自己的使命。

2020年的Art Central上,弗勞爾斯畫廊展出了沃夫生前最後一幅作品: 《長洲日出》。

它記錄了其在生命的最後階段,每天從長洲的家中,捕捉到的海灣日出景象。

自然風光旖旎無限。

這或許也是這位心懷大愛的攝影師,為匆忙、迷惘的都市人,提前準備好的彩蛋:

感到疲憊時,就從日常生活的桎梏中抽身,

哪怕只是凝望著天空與地平線發獃,

也或許能夠獲得片刻,精神上的安寧與自由。

- END -

歡迎將文章分享到朋友圈

每天早上6:30不見不散

喜歡請分享,滿意點個贊,最後點「在看」